Основные виды вентиляции Назначение и классификация систем вентиляции

Вентиляция – это организованный воздухообмен. Задачей вентиляции является создание в помещениях воздушной среды, удовлетворяющей санитарно-гигиеническим и технологическим требованиям, путем удаления из помещений воздуха, содержащего вредности (избыточное тепло, избыточная влага, вредные газы, пары, пыль), и замены его свежим (чистым). Естественное проветривание помещений, происходящее через неплотности в наружных ограждениях (инфильтрация), не является организованным воздухообменом.

В зависимости от способа перемещения воздуха системы вентиляции классифицируются на естественные и с искусственным (механическим) побуждением.

При естественной вентиляции воздухообмен в помещении происходит за счет разности температур и удельной массы внутреннего и наружного воздуха, а также воздействия ветра. Такой вид вентиляции называют аэрацией. Аэрация представляет собой рассчитываемую и управляемую естественную вентиляцию.

Системы вентиляции, в которых воздух перемещается с помощью воздуходувных машин (главным образом вентиляторов) называются системами с искусственным побуждением.

По направлению действия системы вентиляции подразделяются на вытяжные, удаляющие воздух из помещений, и приточные, подающие воздух в помещения. В большей части производственных помещений осуществляется приточно-вытяжная вентиляция.

По радиусу действия все системы вентиляции можно разделить на общеобменную и местную. Действие общеобменной вентиляции (приточной, вытяжной, приточно-вытяжной) основано на разбавлении загрязненного, перегретого или влажного воздуха помещения свежим воздухом до допустимых гигиенических норм во всем объеме помещения. Эту систему вентиляции, как правило, применяют при равномерном расположении по площади производственного помещения источников выделения теплоты, влаги, вредных веществ. Местную вентиляцию устраивают для удаления вредных веществ и избытков тепла непосредственно в месте их образования, чем обеспечивается максимальное улавливание вредностей при минимальном расходе воздуха.

В производственных помещениях обычно имеется и общеообменная и местная, т.е. комбинированная вентиляция.

С целью экономии энергии на подогрев воздуха зимой и охлаждение летом воздух не удаляется наружу, а направляется на повторную обработку. Такие системы называются рециркуляционными. При полном отсутствии поступления в систему наружного воздуха ее относят к системам с полной рециркуляцией, при подмешивании к поступающему снаружи воздуху внутреннего воздуха – к системам с частичной рециркуляцией.

Канальные системы вентиляции имеют разветвленную сеть воздуховодов для перемещения воздуха (канальные системы). В бесканальных системах каналы (воздуховоды) отсутствуют, например, при установке вентиляторов в стене, в перекрытии, при естественной вентиляции и т.д.

Естественная вентиляция

Процесс вентилирования воздуха сопровождает жизнедеятельность человека, проводящего основное время в помещениях промышленного, производственного или бытового назначения. В связи с этим естественная вентиляция является наиболее распространенным видом вентиляции. Естественная вентиляция создается без применения электрооборудования (вентиляторов, электродвигателей) и происходит вследствие естественных факторов. К их числу относятся тепловой (или гравитационный) и ветровой напоры. Под тепловым напором понимается то давление, которое возникает вследствие разности плотностей (или объемных весов) воздуха, имеющего разную температуру. Ветровым напором называется давление, оказываемое ветром на поверхности различных предметов, в том числе и на строительные конструкции.

В помещениях с большим притоком тепла внутренний воздух всегда теплее наружного воздуха. Более тяжелый наружный воздух, поступая в здание, вытесняет из него менее плотный теплый воздух. При этом в замкнутом пространстве помещения возникает циркуляция воздуха, вызываемая источником тепла, подобная той, которую вызывает вентилятор. На определенной высоте помещения, в так называемой плоскости равных давлений, эта разность равна нулю (рис. 1. Ниже плоскости равных давлений существует разрежение, что обусловливает приток наружного воздуха, а выше - некоторое избыточное давление, за счет которого нагретый воздух удаляется наружу.

Рис. 1. Схема распределения давления воздуха при естественной

вентиляции в здании

Давление, заставляющее воздух перемещаться при естественной вентиляции, определяют по формуле

(1)

где Н - плотность наружного воздуха, кг/м3; ВН - плотность воздуха внутри помещения, кг/м3; h - расстояние по вертикали от центра приточного проема до центра вытяжного, м; g - ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2.

Это давление расходуется на преодоление сопротивления движению воздуха в помещении и придание ему необходимой скорости при выбросе в атмосферу.

Количество приточного воздуха G, кг/ч, которое должно поступать в приточные проемы аэрируемого здания, определяют по формуле

(2)

где Q - теплоизбытки в помещении, Вт; с - удельная массовая теплоемкость воздуха, кДж/(кг·°С); tУД - температура удаляемого воздуха, °С; tПР - расчетная температура приточного воздуха, °С.

Температуру удаляемого воздуха вычисляют по формуле

(3)

где tР.З - температура в рабочей зоне, которая не должна превышать установленную санитарными нормами, °С; t температурный градиент по высоте помещения, °С/м (находится в диапазоне 0,5... 1,5 °С/м); Н - расстояние от пола до центра вытяжных проемов, м; hР.З высота рабочей зоны, принимаемая равной 2 м.

Определяем скорость воздуха в нижних проемах

(4)

где μ – коэффициент расхода, зависящий от конструкции створок и угла их открытия (для створок, открытых на 90°, μ=0,6; на 30° – μ=0,32); F – площадь нижних проемов, м2.

Потери давления в нижних проемах определяются по формуле

(5)

Находим избыточное давление в плоскости верхних вытяжных проемов

(6)

Требуемая площадь верхних проемов равна

(7)

где УД – плотность удаляемого воздуха; v2 – скорость воздуха в верхних проемах, равная

(8)

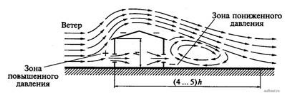

При ветреной погоде с наветренной стороны здания образуется зона повышенного давления воздуха за счет затормаживания перемещающихся воздушных масс, а с подветренной и над кровлей здания - разрежение (рис. 2).

Рис. 2. Движение воздушных потоков при обтекании здания в ветреную

погоду

Благодаря образующейся разнице давлений наружный воздух входит в здание через открытые проемы с наветренной стороны здания и выходит через открытые отверстия с противоположной, подветренной стороны.

Воздух, поступающий в помещения или удаляемый из них, в системах естественной вентиляции может передвигаться по специальным каналам воздуховодам. В этом случая системы называются канальными. Схема такой системы естественной вентиляции производственного помещения, используется ветровой напор показана на рис.3.

Ветер обдувает специальное устройство – дефлектор, позволяющее создавать разряжение при любых направлениях ветра. К дефлектору присоединяется сеть воздуховодов, через которую из различных точек помещения удаляется воздух, содержащий те или иные вредности.

Рис. 3. Схема естественной вентиляции производственного помещения под действием ветрового напора: 1 – вытяжное отверстие; 2 – воздуховод; 3 - дефлектор

Дефлектор представляет собой насадок, который ставится в устье труб или шахт, а также непосредственно над вытяжными отверстиями в крышах зданий. Принцип действия дефлектора основан на использовании энергии потока воздуха — ветра. При обтекании воздухом в лобовой части дефлектора создается зона положительного давления, а в остальной части (примерно 5/7 периметра) — зона разряжения, что способствует усилению вытяжки воздуха из помещения. Наибольшее распространение нашли дефлекторы типа ЦАГИ круглой (см.рис. 4) и квадратной формы.

Рис. 4. Дефлектор ЦАГИ и номограмма для подбора дефлекторов: