- •41.Нивелирование (вертикальная или высотная съемка)

- •42.Буссольная съемка

- •43.Экерная съемка

- •44.Теодолитные ходы

- •45.Подготовительные работы теодолитной съемки

- •46.Рекогносцировка местности и закрепление точек теодолитных ходов

- •47. Привязка теодолитных ходов к пунктам геодезической опорной сети.

- •48.Прямая геодезическая засечка.

- •49. Обратная геодезическая засечка.

- •50.Сущность геометрического нивелирования «Вперед»

- •51.Сущность геометрического нивелирования «Из середины»

- •52.Съемка рельефа местности способом сплошного нивелирования.

- •53.Построение горизонталей по отметкам точек.

- •79.Использование программы ГеоКад.

47. Привязка теодолитных ходов к пунктам геодезической опорной сети.

Привязка к опорным геодезическим пунктам имеет целью: получить возможность вести с заданной точностью предстоящие геодезические работы в системе координат и отметок исходных опорных пунктов; осуществлять контроль и выдерживать необходимую точность выполняемых геодезических работ. Для более полного и падежного контроля теодолитный ход, строительную сетку, красную линию, нивелирный ход привязывают не менее чем к двум опорным пунктам. Привязка теодолитного хода заключается в измерении двух примычных углов на опорных пунктах.

Привязка теодолитных ходов к пунктам опорной геодезической сети.

Теодолитные ходы обычно прокладывают между исходными (опорными) пунктами государственной геодезической сети или сетей сгущения. Координаты опорных пунктов (X и Y) определены в общегосударственной системе координат. Поэтому привязка теодолитного хода производится для определения координат точек хода и дирекционных углов его сторон в единой общегосударственной системе.

Плановая привязка теодолитного хода заключается в измерении горизонтальных углов и длин сторон от исходных пунктов к точкам теодолитного хода. Рассмотрим способы привязки замкнутого и разомкнутого теодолитных ходов.

48.Прямая геодезическая засечка.

Засечка геодезическая, способ определения положения точки (опорного пункта в геодезии, орудия или цели в артиллерии) путём измерения длин отрезков, соединяющих эту точку с некоторыми заданными точками, или углов между направлениями этих отрезков. В зависимости от вида измеряемых величин различают линейные и угловые.

Засечка геодезическая, способ определения положения точки (опорного пункта в геодезии, орудия или цели в артиллерии) путём измерения длин отрезков, соединяющих эту точку с некоторыми заданными точками, или углов между направлениями этих отрезков. В зависимости от вида измеряемых величин различают линейные и угловые З. г.

Прямая геодезическая угловая засечка применяется для определения координат дополнительной точки на основании двух исходных пунктов с известными координатами. Для беспечения надежного контроля измерений и повышения точности определения положения искомого пункта на практике, как правило, применяют многократные прямые засечки не менее чем с трех исходных пунктов

49. Обратная геодезическая засечка.

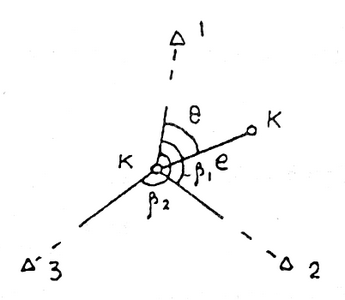

На местности находят приближенное положение К'выносимой проектной точкиК(рис. 1.49). Над точкойК' устанавливают теодолит и с требуемой точностью измеряют углы β1, β2как минимум на три опорные точки с известными координатами. По формулам обратной угловой засечки вычисляют координаты точкиК' и сравнивают их с проектными значениями. По разности координат определяют величины редукций Δх, Δу или угловой Ө и линейныйеэлементы и смещают точку в проектное положениеК.

Р ис.

1.49. Способ обратной угловой засечки

ис.

1.49. Способ обратной угловой засечки

Для контроля на точке Кизмеряют углы и по ним вычисляют координаты точкиКи сравнивают их с проектными. При недопустимых расхождениях измерения повторяют.

50.Сущность геометрического нивелирования «Вперед»

При нивелировании вперед нивелир устанавливают над пунктом, измеряют его высоту и снимают отсчет по рейке, установленной над другим пунктом. В данном случае превышение равно разности между высотой нивелира и отсчетом по передней рейке.

Предельное расстояние от нивелира до реек при нивелировании 100 – 150 м. Следовательно, с одной станции, если позволяют условия местности, можно нивелировать точки, расстояния между которыми не превышают 200 – 300 м. Расстояния большей протяженности нивелируют с нескольких станций, связанных между собой общими точками. Точки, общие для двух смежных станций, называют связующими, их высоты, как правило, вычисляют последовательно по направлению нивелирования через превышения. Остальные нивелируемые точки называются промежуточными, ими, обычно, являются характерные точки местности. Их высоту вычисляют через горизонт прибора, т.е. горизонт прибора минус отсчет на промежуточную точку. Горизонтом прибора называется высота визирной оси зрительной трубы нивелира над уровнем моря или над условным уровнем.