- •Ответы на экзамен по гистологии 2022

- •Гистология как наука и учебная дисциплина. Актуальные проблемы и задачи современной гистологии, эмбриологии, цитологии.

- •М етоды исследования в гистологии, эмбриологии и цитологии.

- •Методы микроскопирования гистологических препаратов

- •Именно фазово-контрастная и интерференционная микроскопии позволяют изучать живые клетки, используя эффект интерференции! Также они позволяют видеть клетки в процессе движения и даже митоза!

- •Методы исследования фиксированных клеток и тканей

- •Методы исследования живых клеток и тканей

- •Методы исследования химического состава и метаболизма клеток и тканей

- •Морфометрические методы

- •Основные проявления жизнедеятельности клеток человека

- •Покровная морфофункциональная система тканевых клеток. Система восприятия, трансформации и передачи сигнала.

- •Покровная система клетки (плазмолемма)

- •Система реактивности клетки (восприятия, трансформации и передачи сигналов)

- •Компартменты морфофункциональной системы внутренней метаболической среды клетки.

- •Органоиды синтеза и транспорта биополимеров

- •Опорно-двигательная морфофункциональная система клетки.

- •Р еактивные изменения и формы гибели тканевых клеток.

- •Формы гибели тканевых клеток

- •Мужские половые клетки: развитие и строение

- •Строение сперматозоида

- •Женские половые клетки: развитие и строение

- •Строение яйцеклетки

- •Закономерности эмбрионального гистогенеза

- •Ткани как структурные компоненты живых систем. Классификация тканей. Определение понятий «ткань» и «клеточный дифферон».

- •Современные представления о стволовых клетках. Дифференцировочные потенции стволовых клеток человека.

- •Система эпителиальных тканей: гистогенез, общие признаки, классификация и регенерация.

- •Классификация:

- •М орфологическая классификация эпителиев

- •Функциональная (физиологическая) классификация

- •Общие признаки эпителиев:

- •Регенерация:

- •Эпителии кожного типа: гистогенез, разновидности, строение, функции, реактивность и регенерация.

- •Дифференцировка зародышевых листков и классификация эпителиев кожного типа

- •Строение:

- •Эпителии кишечного типа: гистогенез, разновидности, строение, функции, реактивность и регенерация.

- •Функции:

- •Реактивность и регенерация:

- •Эпителии почечного и целомического типов: гистогенез, разновидности, строение, функции, реактивность, регенерация.

- •Дифференцировка зародышевых листков и классификация эпителиев целомического и почечного типов

- •Реактивность и регенерация:

- •Эпителии нейроглиального типа: гистогенез, разновидности, функции, реактивность и регенерация.

- •Разновидности:

- •Функции:

- •Реактивность и регенерация:

- •Железистые эпителии и железы. Гистогенез, строение, типы секреции.

- •Строение:

- •Система тканей внутренней (метаболической среды): гистогенез, классификация, общая характеристика.

- •Дифференцировка зародышевых листков и классификация тканей внутренней среды с опорно-механической функцией

- •Кровь и лимфа как ткани. Возрастные изменения и реактивность системы крови.

- •Возрастные изменения и реактивность системы крови.

- •Кроветворение. Эмбриональный и постэмбриональный гемоцитопоэз.

- •Виды кроветворения

- •Мезобластический (внезародышевый) эмбриональный гемопоэз (в желточном мешке):

- •Унитарная теория кроветворения. Характеристика скк (стволовой кроветворной клетки).

- •Характеристика скк (стволовой кроветворной клетки):

- •Соединительные ткани: гистогенез, классификация, строение, функции, реактивность, регенерация.

- •Реактивность:

- •Регенерация:

- •Грануляционная ткань

- •Келоидный рубец

- •Гистогенез:

- •Заживление ран:

- •Основные цитодиффероны и характеристика межклеточного вещества рыхлой соединительной ткани.

- •Основные цитодиффероны рвст:

- •Волокна

- •Соединительные ткани со специальными свойствами: ретикулярная, жировая, слизистая. Эндотелий.

- •Плотные соединительные ткани: гистогенез, строение, функции, регенерация.

- •Сухожилие как орган: строение, функции, регенерация

- •Скелетные ткани: гистогенез, классификация, строение, функции, реактивность и регенерация.

- •Функции костной ткани:

- •Кость как орган. Строение, функции, регенерация

- •Хрящевые ткани: гистогенез, строение, функции, классификация, регенерация

- •Классификация:

- •Функции хрящевых тканей:

- •Скелетная поперечнополосатая мышечная ткань: гистогенез, строение, функции, регенерация.

- •Строение:

Покровная морфофункциональная система тканевых клеток. Система восприятия, трансформации и передачи сигнала.

Несмотря на большое разнообразие формы, размеров, способов взаимосвязи и функций тканевых клеток, большинству из них присущи важнейшие общебиологические и эволюционно обусловленные свойства: генетическая индивидуальность и способность передавать её следующим поколениям, реактивность и раздражимость, обмен веществ и, наконец, подвижность. Эти свойства живого обеспечиваются следующими комплексами взаимосвязанных и взаимодействующих структур, или морфофункциональными системами клетки:

Покровной или пограничной системой (плазмолемма)

Системой восприятия, трансформации и передачи сигналов (рецепторно-трансдукторной)

Внутренней метаболической средой (органеллы, ядро, включения и др.)

Опорно-двигательной системой

Покровная система клетки (плазмолемма)

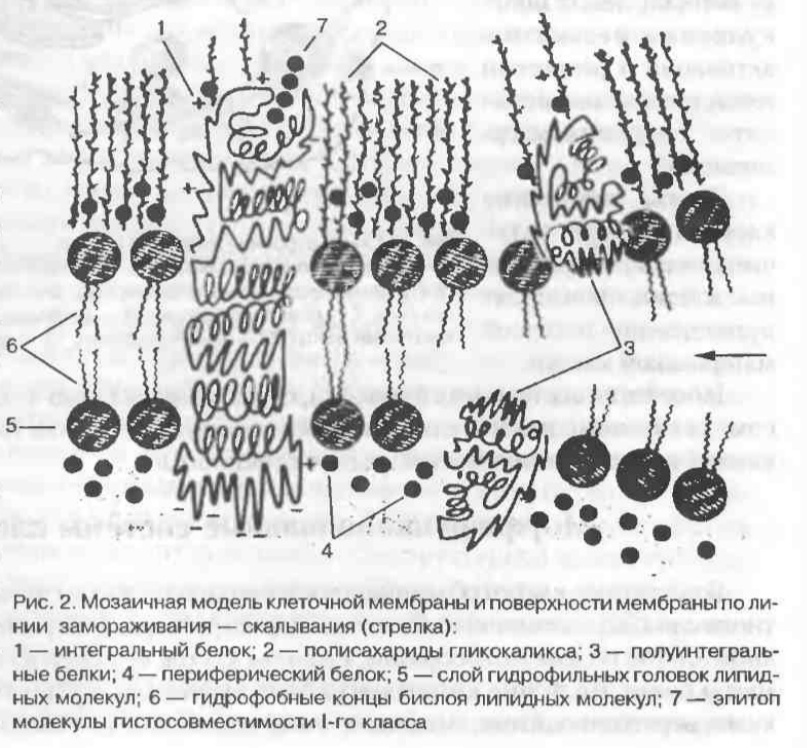

Плазмолемма (клеточная мембрана) обеспечивает дискретность живого вещества за счёт разграничения его с внешней средой, генетическую индивидуальность, присущую клетками данной особи, а также транспорт веществ из клетки в клетку. Данные функциональные свойства плазмолеммы связаны с её молекулярной организацией.

П лазмолемма

образована бимолекулярным слоем полярных

липидов и встроенными в него молекулами

глобулярных белков. Гидрофобные хвосты

липидов погружены внутрь, а гидрофильные

головки обращены в сторону содержащих

воду фаз. Жёсткость мембране придают

молекулы холестерина.

лазмолемма

образована бимолекулярным слоем полярных

липидов и встроенными в него молекулами

глобулярных белков. Гидрофобные хвосты

липидов погружены внутрь, а гидрофильные

головки обращены в сторону содержащих

воду фаз. Жёсткость мембране придают

молекулы холестерина.

Обращенные в межклеточную среду головки отдельных фосфолипидных молекул связаны с молекулами олигосахаридов- элементами гликокаликса. Липидные молекулы плазмолеммы обеспечивают её основные физико-химические свойства, в первую очередь, текучесть мембраны, допускающую свободное перемещение составляющих её молекул (в т.ч. переход липидных молекул из одного слоя в другой слой билипидного слоя).

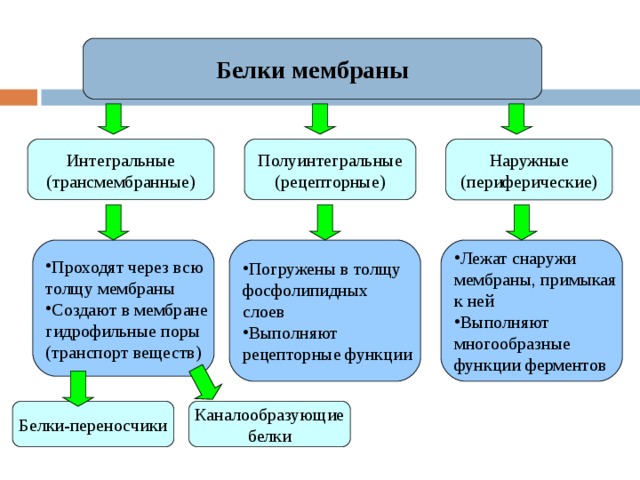

Белковые компоненты представлены собственно интегральными (трансмембранными), полуинтегральными и периферическими белками.

Б елковые

молекулы выполняют ряд специальных

функций- рецепции, трансмембранных

переносчиков, ферментативную.

елковые

молекулы выполняют ряд специальных

функций- рецепции, трансмембранных

переносчиков, ферментативную.

Гликокаликс образован углеводными участками гликолипидов и гликопротеинов плазмолеммы. Он придаёт мембране дополнительную механическую прочность, обеспечивает адгезивные свойства (способность плазмолеммы взаимодействовать с мембранами других клеток и межклеточным веществом), участвует в распознавании родственных клеток, рецепции специфических сигналов.

Со стороны внутренней поверхности плазмолеммы располагается тонкий кортикальный слой гиалоплазмы (кортекс) с множеством актиновых микрофиламентов. Этот слой связан с периферическими белками плазмолеммы и цитоскелетом. Она также даёт плазмолемме некоторый запас прочности и участвует в поддержании её формы.

Генетическая индивидуальность обеспечивается факторами цитоплазмы:

Непрерывностью плазмолеммы и её регенерацией

Наличием в составе плазмолеммы молекул гистосовместимости, которые определяют генетические отличия клеток одного организма от другого. Молекула гистосовместимости состоит из интегрального трансмембранного белка, периферического мембранного белка с малой молекулярной массой и короткой молекулы белка из 9 аминокислот. Он и распознаётся другими клетками как «свой», а также клетками иммунной системы. В случае мутации возникает другой белок, в ответ на него формируется иммунный ответ.

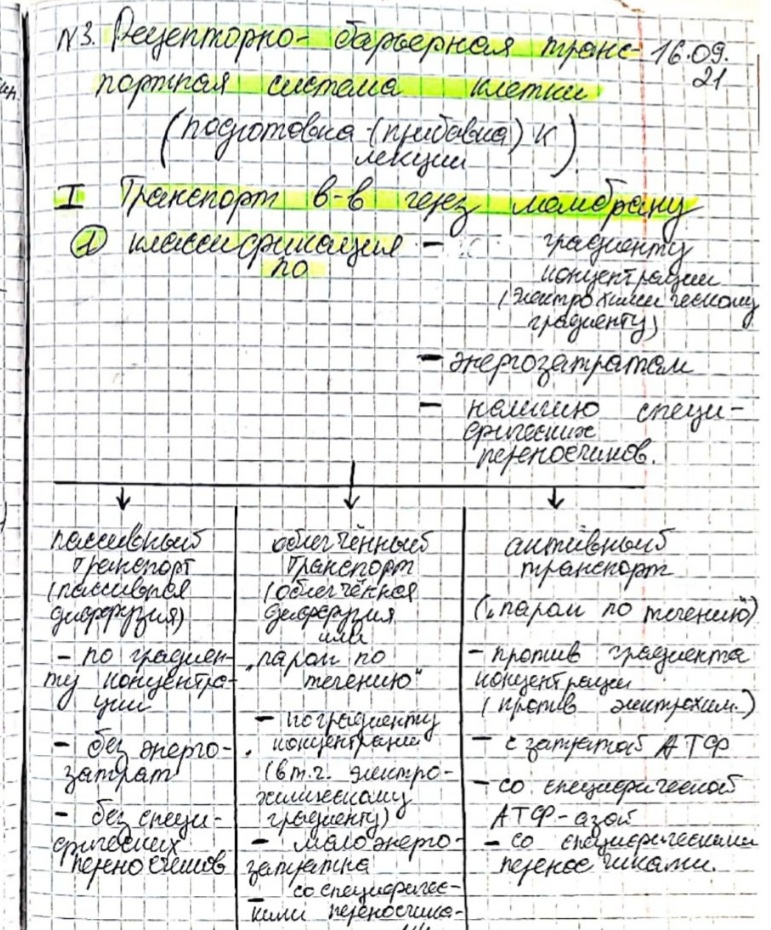

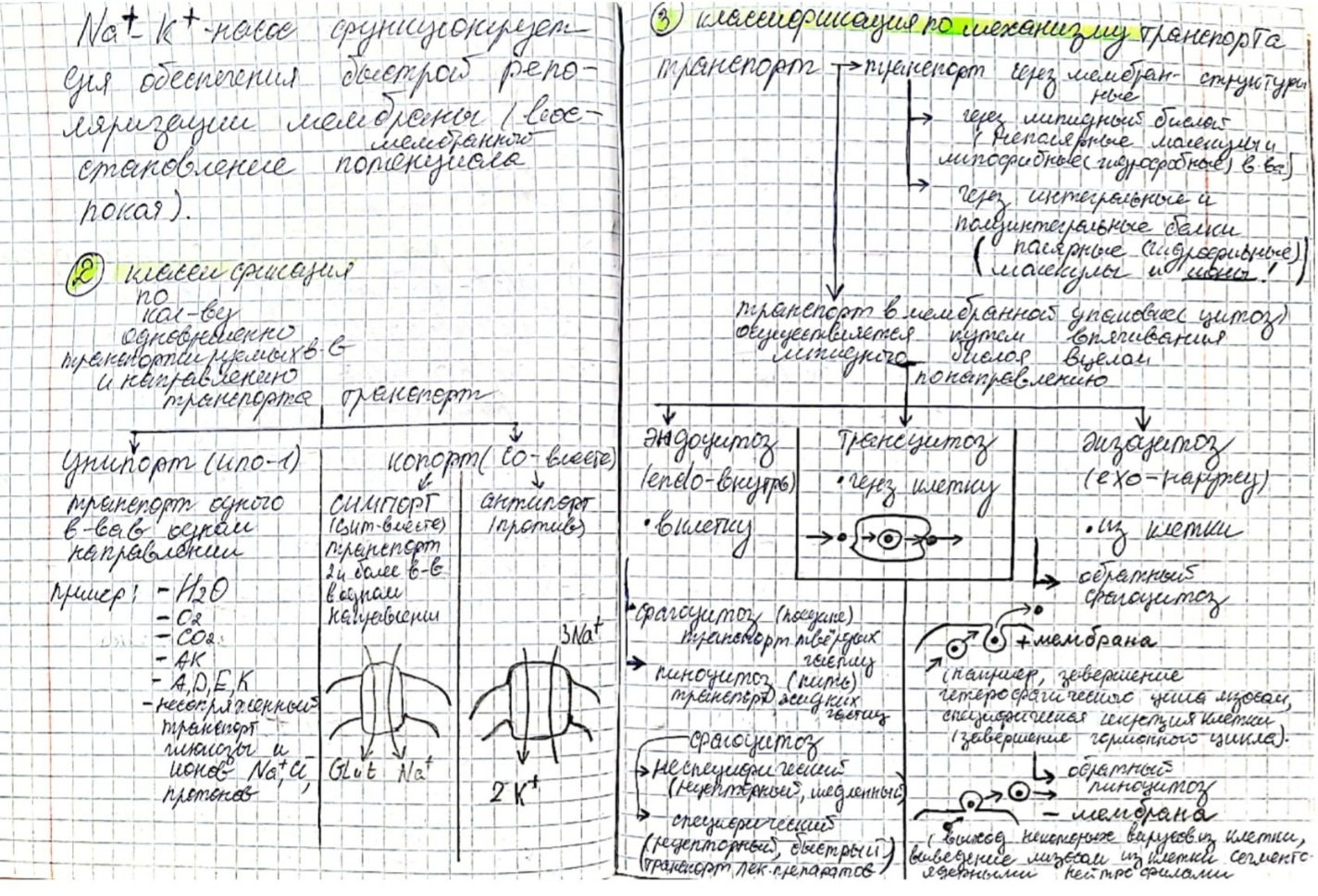

Транспорт ионов и молекул через плазмолемму происходит разными путями.

Также клетка и её плазмолемма участвуют в образовании межклеточных соединений (контактов).

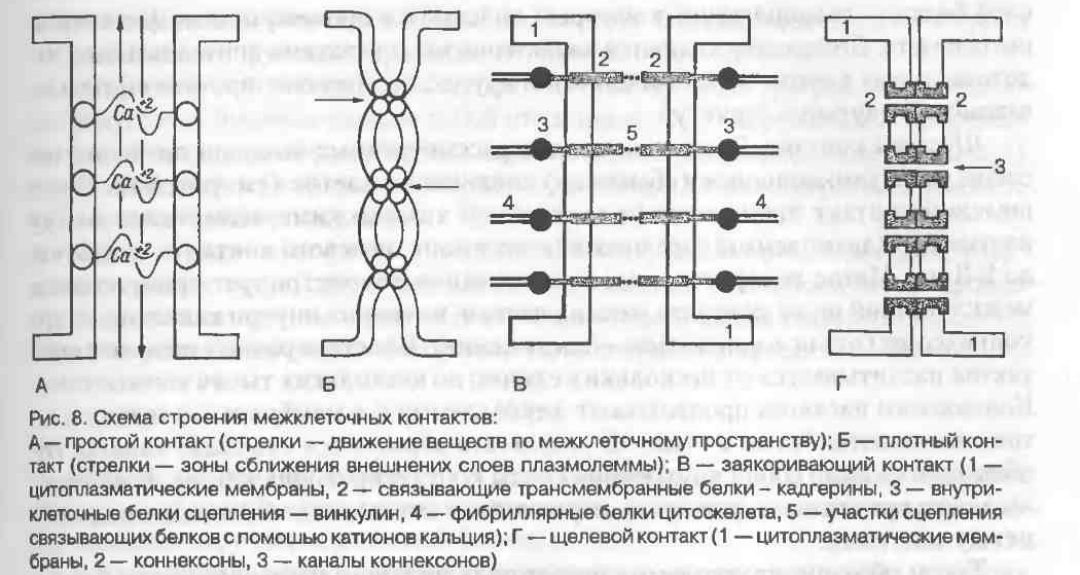

П

ростой

неспециализированный (адгезиновый)

контакт. Образуется за счёт элементов

гликокаликса- трансмембранными

протеинами взаимодействующих мембран.

Слои гликокаликса удерживают мембраны

клеток на расстоянии 10-20 нм, оставляя

межклеточную щель для транспортных

процессов ионов и низкомолекулярных

соединений. Простые адгезиновые контакты

не обеспечивают особой прочности

межклеточных взаимодействий.

ростой

неспециализированный (адгезиновый)

контакт. Образуется за счёт элементов

гликокаликса- трансмембранными

протеинами взаимодействующих мембран.

Слои гликокаликса удерживают мембраны

клеток на расстоянии 10-20 нм, оставляя

межклеточную щель для транспортных

процессов ионов и низкомолекулярных

соединений. Простые адгезиновые контакты

не обеспечивают особой прочности

межклеточных взаимодействий.Плотный (запирающий) контакт. Характерен для клеток однослойных эпителиев. При формировании плотного контакта внешние слои мембран в отдельных участках максимально сближаются. В точках соприкосновения мембран располагаются интегральные белки плазмолеммы соседних клеток. Например, в эпителии кишечной типа плотные контакты формируют сплошные полосы- замыкающие пластинки, которые изолировать межклеточные щели и делают их плохо проницаемыми для ионов и молекул.

Заякоривающий контакт. В его образовании кроме клеточных мембран участвуют и фибриллярные элементы цитоскелета. К данному виду относится десмосома и полудесмосома, в формировании которых задействованы промежуточные элементы цитоскелета.

Десмосома. Образована взаимодействующими молекулами интегральных гликопротеинов плазмолемм соседних клеток. Десмосомы являются характерными контактами эпителиальных, эндотелиальных клеток, кардиомиоцитов и др., обеспечивая прочное сцепление взаимодействующих структур.

Щелевой контакт. Через него происходит прямой обмен химическими веществами между клетками. Плазмолеммы соседних клеток в зоне щелевого контакта сближены до 2-3 нм. Имеются Коннексоны- канальцы, пронизывающие насквозь плазмолемму в мембранах соседних клеток. Коннексоны ограничивают обменные процессы между клетками.

Таким образом, плазмолемма играет роль прочного механического и биологического покрова, изолируя внутренне содержимое клетки от внешней среды; она обеспечивает процессы переноса веществ из клетки во внеклеточную среду и наоборот; также является носителем информации о генетической принадлежности особи.