- •Ответы на экзамен по гистологии 2022

- •Гистология как наука и учебная дисциплина. Актуальные проблемы и задачи современной гистологии, эмбриологии, цитологии.

- •М етоды исследования в гистологии, эмбриологии и цитологии.

- •Методы микроскопирования гистологических препаратов

- •Именно фазово-контрастная и интерференционная микроскопии позволяют изучать живые клетки, используя эффект интерференции! Также они позволяют видеть клетки в процессе движения и даже митоза!

- •Методы исследования фиксированных клеток и тканей

- •Методы исследования живых клеток и тканей

- •Методы исследования химического состава и метаболизма клеток и тканей

- •Морфометрические методы

- •Основные проявления жизнедеятельности клеток человека

- •Покровная морфофункциональная система тканевых клеток. Система восприятия, трансформации и передачи сигнала.

- •Покровная система клетки (плазмолемма)

- •Система реактивности клетки (восприятия, трансформации и передачи сигналов)

- •Компартменты морфофункциональной системы внутренней метаболической среды клетки.

- •Органоиды синтеза и транспорта биополимеров

- •Опорно-двигательная морфофункциональная система клетки.

- •Р еактивные изменения и формы гибели тканевых клеток.

- •Формы гибели тканевых клеток

- •Мужские половые клетки: развитие и строение

- •Строение сперматозоида

- •Женские половые клетки: развитие и строение

- •Строение яйцеклетки

- •Закономерности эмбрионального гистогенеза

- •Ткани как структурные компоненты живых систем. Классификация тканей. Определение понятий «ткань» и «клеточный дифферон».

- •Современные представления о стволовых клетках. Дифференцировочные потенции стволовых клеток человека.

- •Система эпителиальных тканей: гистогенез, общие признаки, классификация и регенерация.

- •Классификация:

- •М орфологическая классификация эпителиев

- •Функциональная (физиологическая) классификация

- •Общие признаки эпителиев:

- •Регенерация:

- •Эпителии кожного типа: гистогенез, разновидности, строение, функции, реактивность и регенерация.

- •Дифференцировка зародышевых листков и классификация эпителиев кожного типа

- •Строение:

- •Эпителии кишечного типа: гистогенез, разновидности, строение, функции, реактивность и регенерация.

- •Функции:

- •Реактивность и регенерация:

- •Эпителии почечного и целомического типов: гистогенез, разновидности, строение, функции, реактивность, регенерация.

- •Дифференцировка зародышевых листков и классификация эпителиев целомического и почечного типов

- •Реактивность и регенерация:

- •Эпителии нейроглиального типа: гистогенез, разновидности, функции, реактивность и регенерация.

- •Разновидности:

- •Функции:

- •Реактивность и регенерация:

- •Железистые эпителии и железы. Гистогенез, строение, типы секреции.

- •Строение:

- •Система тканей внутренней (метаболической среды): гистогенез, классификация, общая характеристика.

- •Дифференцировка зародышевых листков и классификация тканей внутренней среды с опорно-механической функцией

- •Кровь и лимфа как ткани. Возрастные изменения и реактивность системы крови.

- •Возрастные изменения и реактивность системы крови.

- •Кроветворение. Эмбриональный и постэмбриональный гемоцитопоэз.

- •Виды кроветворения

- •Мезобластический (внезародышевый) эмбриональный гемопоэз (в желточном мешке):

- •Унитарная теория кроветворения. Характеристика скк (стволовой кроветворной клетки).

- •Характеристика скк (стволовой кроветворной клетки):

- •Соединительные ткани: гистогенез, классификация, строение, функции, реактивность, регенерация.

- •Реактивность:

- •Регенерация:

- •Грануляционная ткань

- •Келоидный рубец

- •Гистогенез:

- •Заживление ран:

- •Основные цитодиффероны и характеристика межклеточного вещества рыхлой соединительной ткани.

- •Основные цитодиффероны рвст:

- •Волокна

- •Соединительные ткани со специальными свойствами: ретикулярная, жировая, слизистая. Эндотелий.

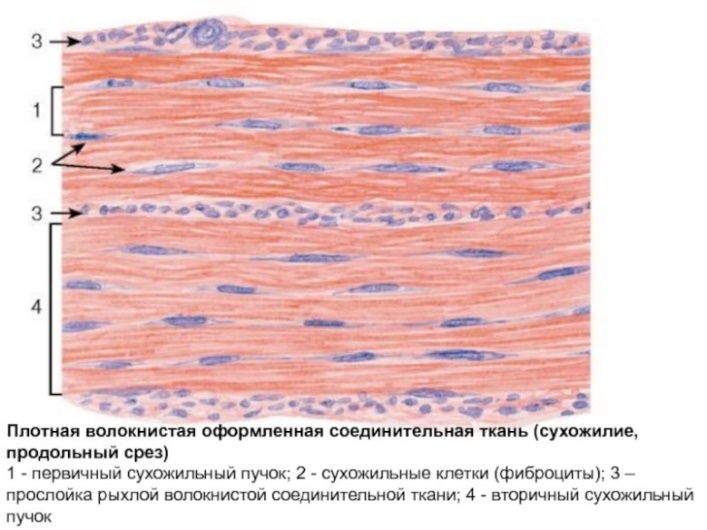

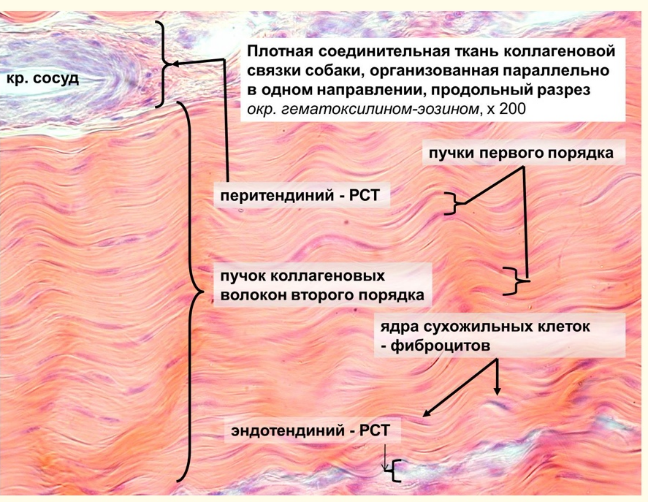

- •Плотные соединительные ткани: гистогенез, строение, функции, регенерация.

- •Сухожилие как орган: строение, функции, регенерация

- •Скелетные ткани: гистогенез, классификация, строение, функции, реактивность и регенерация.

- •Функции костной ткани:

- •Кость как орган. Строение, функции, регенерация

- •Хрящевые ткани: гистогенез, строение, функции, классификация, регенерация

- •Классификация:

- •Функции хрящевых тканей:

- •Скелетная поперечнополосатая мышечная ткань: гистогенез, строение, функции, регенерация.

- •Строение:

Сухожилие как орган: строение, функции, регенерация

Сухожилия состоят из параллельно расположенных волокон, образующих пучки 1-го, 2-го и третьего порядков. Пучки 1-го порядка отделены друг от друга сухожильными клетками, или фиброцитами, несколько пучков 1-го порядка складываются в пучки 2-го порядка, которые отделены друг от друга прослойкой рыхлой волокнистой соединительной ткани (РВСТ), называемой ендотендинием. Пучки 2-го порядка складываются в пуки третьего порядка. Пучком третьего порядка служит само сухожилие! Пучки третьего порядка окружены прослойкой РВСТ, называемой перитендинием.

В прослойках РВСТ эндотендиния и перитендиния проходят кровеносные и лимфатические сосуды и нервные волокна, заканчивающиеся в нервносухожильных веретенах, т.е. чувствительных нервных окончаниях сухожилий.

Функции:

С помощью сухожилий мышцы крепятся к скелету

Сухожилия обеспечивают передачу силы сокращения мышц на кости и другие соединительные ткани, такие как кожа и связки, к которым они прикрепляются.

Защитная

Двигательная

Регенерация:

Сухожилия всегда заживают рубцом вследствие неспособности высокодифференцированных сухожильных клеток к пролиферации. Но имеются исследования, которые показали, что пролиферируют не только клетки эндо-и перитенония, но и сухожильные клетки. По гистоавторадиографическим данным В. И. Гусихиной, в регенерации участвует не менее 50% последних, что свидетельствует о способности к размножению сухожильных клеток, находящихся на разных уровнях дифференцировки. Между концами поврежденного сухожилия формируется регенерат, который сначала имеет характер грануляционной ткани, а через 1—2 мес. по форме и расположению клеток и волокон, а также по гистохимическим особенностям мало отличается от интактного сухожилия. Полнота регенерации сухожилий после операции зависит от величины дефекта, вида и качества сухожильного шва, характера шовного материала. Особое значение имеет степень натяжения шва. При повышенном натяжении усиливается рост грануляций и образуются спайки. При благоприятных условиях (сохранение перитенония, малая травматизация сшиваемых концов, небольшое кровоизлияние) регенерат Сухожилий анатомически и функционально наиболее совершенен. При повреждении перитенония и окружающих тканей, а также кровотечении наблюдается интенсивное формирование грануляций, образование спаек. Образуется рубцовая ткань с беспорядочным расположением клеток и волокон. Несмотря на некоторую последующую перестройку рубец остается анатомически несовершенным, что приводит к растяжению сухожилия и его функциональной несостоятельности.

Скелетные ткани: гистогенез, классификация, строение, функции, реактивность и регенерация.

Гистогенез: имеют мезенхимное происхождение, а именно склеротом мезенхимы. Хрящевые ткани развиваются из хондрогенного островка в составе склеротома. Костные ткани также развиваются из склеротома мезенхимы, но имеют два пути развития:

а) прямой остеогенез- развитие костной ткани из мезенхимы;

б) непрямой остеогенез- развитие костной ткани на месте хряща.

Классификация:

Строение:

Хрящевая ткань состоит из клеток — хондроцитов и хондробластов и большого количества межклеточного гидрофильного вещества, отличающегося упругостью и плотностью. В свежей хрящевой ткани содержится: 70—80 % воды, 10—15 % органических веществ 4—7 % солей.

50—70 % сухого вещества хрящевой ткани составляет коллаген. Собственно хрящевая ткань не имеет кровеносных сосудов, а питательные вещества диффундируют из окружающей ее надхрящницы. Хрящевые ткани имеют относительно низкий уровень метаболизма, способны к непрерывному росту, обладают прочностью и эластичностью, имеют высокий уровень гидратации (65-85%).

Костные ткани — это специализированный тип соединительной ткани с высокой минерализацией межклеточного органического вещества, содержащего около 70 % неорганических соединений, главным образом фосфатов кальция. Межклеточное вещество костной ткани состоит: 1. Неорганические соединения (фосфорнокислые и углекислые соли кальция, кристаллы гидроксиапатита) - составляют 70% межклеточного вещества. 2. Вода – 25%. 3. Органическая часть межклеточного вещества представлена коллагеновыми (синоним - оссеиновыми) волокнами и аморфной склеивающей массой (оссеомукоид) - составляет 25%.

Костная ткань имеет в своем составе клетки: остеобласты, остеоциты, остеокласты.

В отличие от хрящевых тканей в костной ткани кровеносных сосудов больше: имеются как в надкостнице, так и в глубоких слоях кости.

Функции:

Опорно-мобильная и амортизационная

Защитная (механическая)

Участие в водно-минеральном обмене (соли Са2+)

Формообразующая

Реактивность и регенерация:

По мере старения организма в хрящевой ткани уменьшаются концентрация протеогликанов и связанная с ними гидрофильность ткани. Ослабляются процессы размножения хондробластов

и молодых хондроцитов. В резорбции дистрофически измененных клеток и межклеточного

вещества участвуют хондрокласты. Часть лакун после гибели хондроцитов заполняется аморфным веществом и коллагеновыми фибриллами. Местами в межклеточном веществе обнаруживаются отложения солей кальция ("омеление хряща"), вследствие чего хрящ становится мутным,

непрозрачным, приобретает твердость и ломкость, появляющееся нарушение трофики центральных участков хряща может привести к врастанию в них кровеносных сосудов с последующим костеобразованием. В результате травмы хрящ может перемещаться, рассасываться, менять свое содержание и свойства. Ведущую роль в восстановительном процессе хрящевой ткани играют камбиальные клетки надхрящницы. За счет пролиферации этих клеток и их дифференцировки в хондробласты, образующие межклеточное вещество, происходит заполнение дефекта хряща.

В костной ткани постоянно происходят два противоположно направленных процесса – резорбция и новообразование. Перестройка костной ткани осуществляется в соответствии с действующими на кость нагрузками. В регенерации костной ткани участвуют детерминированные остеогенные элементы в составе надкостницы, механоциты красного костного мозга, которые размножаются и дифференцируются в остеобласты. Продуцируя межклеточное вещество, остеобласты дифференцируются в остеоциты и образуют ретикуло-фиброзную костную ткань.

Костные ткани: гистогенез, строение, функции, регенерация.

Гистогенез: развиваются из склеротома мезенхимы

Развитие костной ткани может протекать 2 способами: I. Прямой остеогенез - характерен для плоских костей, в том числе костей черепа и зубочелюстного аппарата.

1) Образование остеогенного островка: на месте будущей кости клетки мезенхимы располагаются более плотно и васкуляризуются, так формируется остеогенный островок;

2) Остеоидная стадия: остеогенные клетки этих островков дифференцируются в остеобласты и остеоциты. Остеобласты и остеоциты вырабатывают органическую часть межклеточного вещества (оссеиновые волокна и оссеомукоид), при этом волокна располагаются беспорядочно.

3)Кальцификация (импрегнация солями) межклеточного вещества: на органическую основу межклеточного вещества откладываются соли кальция, т.е. происходит кальцификация м/к вещества, в результате этих процессов образуются плоские кости, состоящие из ретикулофиброзной костной ткани.

4) Замещение грубоволокнистой на пластинчатую костную ткань: которая по мере увеличения физической нагрузки перестраивается в тонковолокнистую костную ткань. II. Непрямой остеогенез или развитие кости на месте хряща - характерно для трубчатых костей.

1)На месте будущей кости формируется модель будущей кости из гиалинового хряща с надхрящницей.

2) Замещение хрящевой ткани на костную начинается с диафиза. Малодифференцированные клетки в составе надхрящницы диафиза дифференцируются в остеобласты. Остеобласты начинают вырабатывать межклеточное вещество костной ткани и образуют вокруг диафиза костную манжетку из ретикулофиброзной кости.

3)Затем ретикулофиброзная костной манжетки перестраивается в пластинчатую костную ткань. Совокупность описанных процессов называется перихондральным окостенением. Образование

костной манжетки приводит к нарушению питания хряща в более глубоких слоях диафиза, поэтому там начинаются дистрофические процессы, а также обызвествление хряща. В эти участки хряща со стороны костной манжетки начинают врастать кровеносные сосуды с клетками мезенхимы, остеобластами и остеокластами. Остеокласты усиливают разрушение хрящевой ткани в центре диафиза. А остеобласты и остеоциты начинают формировать костную ткань, т.е. начинается энхондральное окостенение. В центре энхондральной кости в результате деятельности остеокластов образуется костномозговая полость. Вслед за диафизом центры окостенения формируются и в эпифизах. Между диафизом и эпифизом сохраняется прослойка хрящевой ткани, за счет которой рост кости в длину продолжается до конца периода роста организма в длину, т.е. до 20-21 года.

Строение:

Костные ткани состоят из клеток и

межклеточного вещества. К клеткам

костной ткани

относятся остеогенные

стволовые и полустволовые клетки,

остеобласты, остеоциты и

остеокласты.

Стволовые

клетки — это резервные камбиальные

клетки, располагаются в

надкостнице.

Полустволовые клетки

- клетки с высокой пролиферативной

активностью, имеют развитый

синтетический

аппарат.

Остеобласты — это

клетки, образующие костную ткань, т.е.

в функциональном отношении

главные

клетки костной ткани. Локализуются в

основном в надкостнице. Имеют

полигональную

форму, могут встречаться

слабоотростчатые клетки. Цитоплазма

базофильна, под электронным

микроскопом

хорошо выпажены гранулярный ЭПС,

пластинчатый комплекс и митохондрии.

Функция:

выработка органической части межклеточного

вещества, т.е. белки оссеиновых волокон

и

оссеомукоид. При созревании остеобласты

превращаются в остеоциты.

Остеоциты

- по количественному составу самые

многочисленные клетки костной ткани.

Это

отросчатые клетки, лежат в костных

полостях - лакунах. Диаметр клеток

достигает до 50 мкм.

Цитоплазма

слабобазофильна. Органоиды развиты

слабо (гранулярный ЭПС, ПК и митохондрии).

Не

делятся. Функция: принимают участие в

физиологической регенерации костной

ткани,

вырабатывают органическую

часть межклеточного вещества. На

остеобласты и остеоциты

стимулирующее

влияние оказывает гормон щитовидной

железы кальцитонин - усиливается синтез

органической части межклеточного

вещества и усиливается отложение

кальция, при этом

к онцентрация

кальция в крови снижается.

Остеокласты

— это крупные клетки, почти в 2 раза

крупнее остеоцитов, их диаметр достигает

до

100 мкм. Остеокласты являются

специализированными макрофагами,

образуются путем

слияния многих

макрофагов гематогенного происхождения,

поэтому содержат по 10 и более ядер. В

остеокластах хорошо выражены лизосомы

и митохондрии. Функция - разрушение

костной ткани. Остеокласты выделяют

СО2 и фермент карбоангидразу; СО2

связывается Н2О (реакция

катализируется

карбоангидразой) и образуется угольная

кислота Н2СО3; угольная кислота

реагируя

растворяет соли кальция, растворенный

кальций вымывается в кровь. Органическая

часть

межклеточного вещества лизируется

протеолитическими ферментами лизосом

остеокластов. Функция остеокластов

стимулируется паратириокальцитонином

паращитовидной железы.

онцентрация

кальция в крови снижается.

Остеокласты

— это крупные клетки, почти в 2 раза

крупнее остеоцитов, их диаметр достигает

до

100 мкм. Остеокласты являются

специализированными макрофагами,

образуются путем

слияния многих

макрофагов гематогенного происхождения,

поэтому содержат по 10 и более ядер. В

остеокластах хорошо выражены лизосомы

и митохондрии. Функция - разрушение

костной ткани. Остеокласты выделяют

СО2 и фермент карбоангидразу; СО2

связывается Н2О (реакция

катализируется

карбоангидразой) и образуется угольная

кислота Н2СО3; угольная кислота

реагируя

растворяет соли кальция, растворенный

кальций вымывается в кровь. Органическая

часть

межклеточного вещества лизируется

протеолитическими ферментами лизосом

остеокластов. Функция остеокластов

стимулируется паратириокальцитонином

паращитовидной железы.

В цитоплазме остеокласта выделяют зоны: 1. Гофрированная каемка - сторона остеокласта, которая прилежит к разрушаемой поверхности, богата цитоплазматическими выростами; она является областью синтеза и секреции гидролитических ферментов. 2. Светлая зона - зона плотного прилегания клетки к костной поверхности по периферии остеокласта, которая как бы герметизирует область действия ферментов. Зона содержит мало органелл, за исключением микрофиламентов, состоящих из актина. 3. Везикулярная зона - периферический слой цитоплазмы над гофрированным краем содержит многочисленные мелкие пузырьки и более крупные — вакуоли (лизосомы). 4. Базальная зона – содержит ядра и органеллы.

Межклеточное вещество костной ткани состоит: 1. Неорганические соединения (фосфорнокислые и углекислые соли кальция) - составляют 70% межклеточного вещества. 2. Органическая часть межклеточного вещества представлена коллагеновыми (синоним - оссеиновыми) волокнами и аморфной склеивающей массой (оссеомукоид) - составляет 30%. Соотношение органической и неорганической части межклеточного вещества зависит от возраста: у детей органической части несколько больше 30%, а неорганической части меньше 70%, поэтому у них кости менее прочные, но зато более гибкие (не ломкие). В пожилом возрасте, наоборот, доля неорганической части увеличивается, а органической части уменьшается, поэтому кости становятся более твердыми, но более ломкими. В отличии от хрящевых тканей в костной ткани кровеносных сосудов больше: имеются как в надкостнице, так и в глубоких слоях кости.

Дентиноидная костная ткань отличается отсутствием тел костных клеток в толще межклеточного вещества. Дентин — это вещество, состоящее из коллагеновых волокон и основного аморфного вещества, пропитанного минеральными солями. Образующие дентин зуба клетки (одонтобласты), точнее их ядросодержащая часть- расположены вне дентина в пульпе зуба. Дентин пронизан дентинными канальцами, в которых проходят отростки одонтобластов.

Ретикулофиброзная (грубоволокнистая) костная ткань.

Имеется в черепных швах, местах прикрепления сухожилий к костям, в эмбриональном периоде вначале на месте хрящевого макета будущей кости формируется ретикулофиброзная кость, которая потом становится тонковолокнистой. Грубоволокнистая (ретикулофиброзная) кость образуется также при сращении костей после перелома, т.е. в костной мозоли. Главное отличие ретикулофиброзной костной ткани - в расположении оссеиновых волокон в межклеточном веществе - волокна располагаются произвольно, неупорядоченно, склеиваются оссеомукоидом и на них откладываются соли кальция. Остеобласты и остеоциты также располагаются в лакунах. Ретикулофиброзная кость менее прочная.

Тонковолокнистая (пластинчатая) костная ткань. В тонковолокнистой костной ткани оссеиновые волокна располагаются в одной плоскости параллельно друг другу и склеиваются оссеомукоидом и на них откладываются соли кальция - т.е. формируют пластинки, поэтому тонковолокнистая костная ткань по-другому называется пластинчатой костной тканью. Направление оссеиновых волокон в 2-х соседних пластинках взаимоперпендикулярны, что придает особую прочность этой ткани. Между костными пластинками в полостях-лакунах лежат остеоциты.