- •Ответы на экзамен по гистологии 2022

- •Гистология как наука и учебная дисциплина. Актуальные проблемы и задачи современной гистологии, эмбриологии, цитологии.

- •М етоды исследования в гистологии, эмбриологии и цитологии.

- •Методы микроскопирования гистологических препаратов

- •Именно фазово-контрастная и интерференционная микроскопии позволяют изучать живые клетки, используя эффект интерференции! Также они позволяют видеть клетки в процессе движения и даже митоза!

- •Методы исследования фиксированных клеток и тканей

- •Методы исследования живых клеток и тканей

- •Методы исследования химического состава и метаболизма клеток и тканей

- •Морфометрические методы

- •Основные проявления жизнедеятельности клеток человека

- •Покровная морфофункциональная система тканевых клеток. Система восприятия, трансформации и передачи сигнала.

- •Покровная система клетки (плазмолемма)

- •Система реактивности клетки (восприятия, трансформации и передачи сигналов)

- •Компартменты морфофункциональной системы внутренней метаболической среды клетки.

- •Органоиды синтеза и транспорта биополимеров

- •Опорно-двигательная морфофункциональная система клетки.

- •Р еактивные изменения и формы гибели тканевых клеток.

- •Формы гибели тканевых клеток

- •Мужские половые клетки: развитие и строение

- •Строение сперматозоида

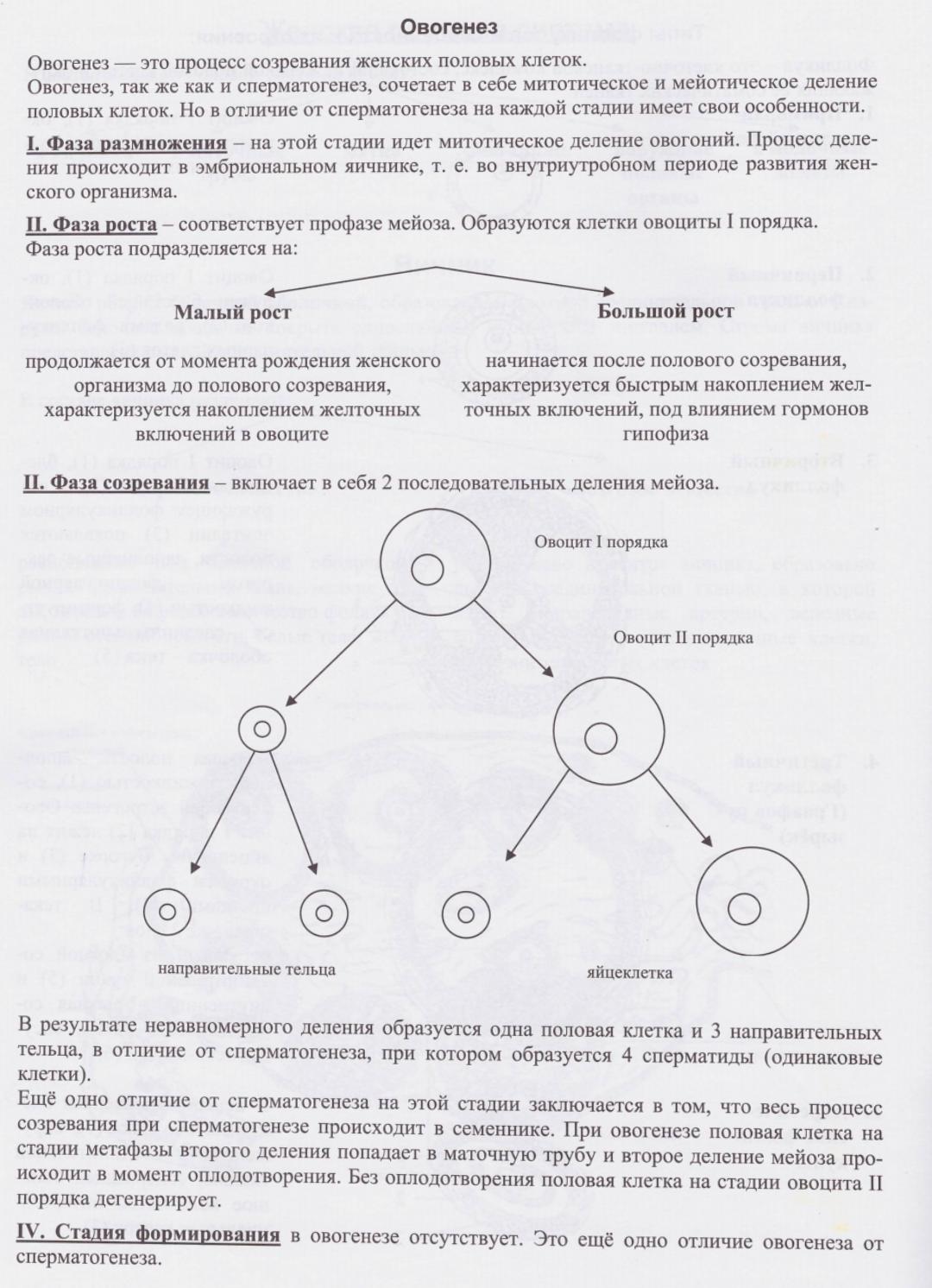

- •Женские половые клетки: развитие и строение

- •Строение яйцеклетки

- •Закономерности эмбрионального гистогенеза

- •Ткани как структурные компоненты живых систем. Классификация тканей. Определение понятий «ткань» и «клеточный дифферон».

- •Современные представления о стволовых клетках. Дифференцировочные потенции стволовых клеток человека.

- •Система эпителиальных тканей: гистогенез, общие признаки, классификация и регенерация.

- •Классификация:

- •М орфологическая классификация эпителиев

- •Функциональная (физиологическая) классификация

- •Общие признаки эпителиев:

- •Регенерация:

- •Эпителии кожного типа: гистогенез, разновидности, строение, функции, реактивность и регенерация.

- •Дифференцировка зародышевых листков и классификация эпителиев кожного типа

- •Строение:

- •Эпителии кишечного типа: гистогенез, разновидности, строение, функции, реактивность и регенерация.

- •Функции:

- •Реактивность и регенерация:

- •Эпителии почечного и целомического типов: гистогенез, разновидности, строение, функции, реактивность, регенерация.

- •Дифференцировка зародышевых листков и классификация эпителиев целомического и почечного типов

- •Реактивность и регенерация:

- •Эпителии нейроглиального типа: гистогенез, разновидности, функции, реактивность и регенерация.

- •Разновидности:

- •Функции:

- •Реактивность и регенерация:

- •Железистые эпителии и железы. Гистогенез, строение, типы секреции.

- •Строение:

- •Система тканей внутренней (метаболической среды): гистогенез, классификация, общая характеристика.

- •Дифференцировка зародышевых листков и классификация тканей внутренней среды с опорно-механической функцией

- •Кровь и лимфа как ткани. Возрастные изменения и реактивность системы крови.

- •Возрастные изменения и реактивность системы крови.

- •Кроветворение. Эмбриональный и постэмбриональный гемоцитопоэз.

- •Виды кроветворения

- •Мезобластический (внезародышевый) эмбриональный гемопоэз (в желточном мешке):

- •Унитарная теория кроветворения. Характеристика скк (стволовой кроветворной клетки).

- •Характеристика скк (стволовой кроветворной клетки):

- •Соединительные ткани: гистогенез, классификация, строение, функции, реактивность, регенерация.

- •Реактивность:

- •Регенерация:

- •Грануляционная ткань

- •Келоидный рубец

- •Гистогенез:

- •Заживление ран:

- •Основные цитодиффероны и характеристика межклеточного вещества рыхлой соединительной ткани.

- •Основные цитодиффероны рвст:

- •Волокна

- •Соединительные ткани со специальными свойствами: ретикулярная, жировая, слизистая. Эндотелий.

- •Плотные соединительные ткани: гистогенез, строение, функции, регенерация.

- •Сухожилие как орган: строение, функции, регенерация

- •Скелетные ткани: гистогенез, классификация, строение, функции, реактивность и регенерация.

- •Функции костной ткани:

- •Кость как орган. Строение, функции, регенерация

- •Хрящевые ткани: гистогенез, строение, функции, классификация, регенерация

- •Классификация:

- •Функции хрящевых тканей:

- •Скелетная поперечнополосатая мышечная ткань: гистогенез, строение, функции, регенерация.

- •Строение:

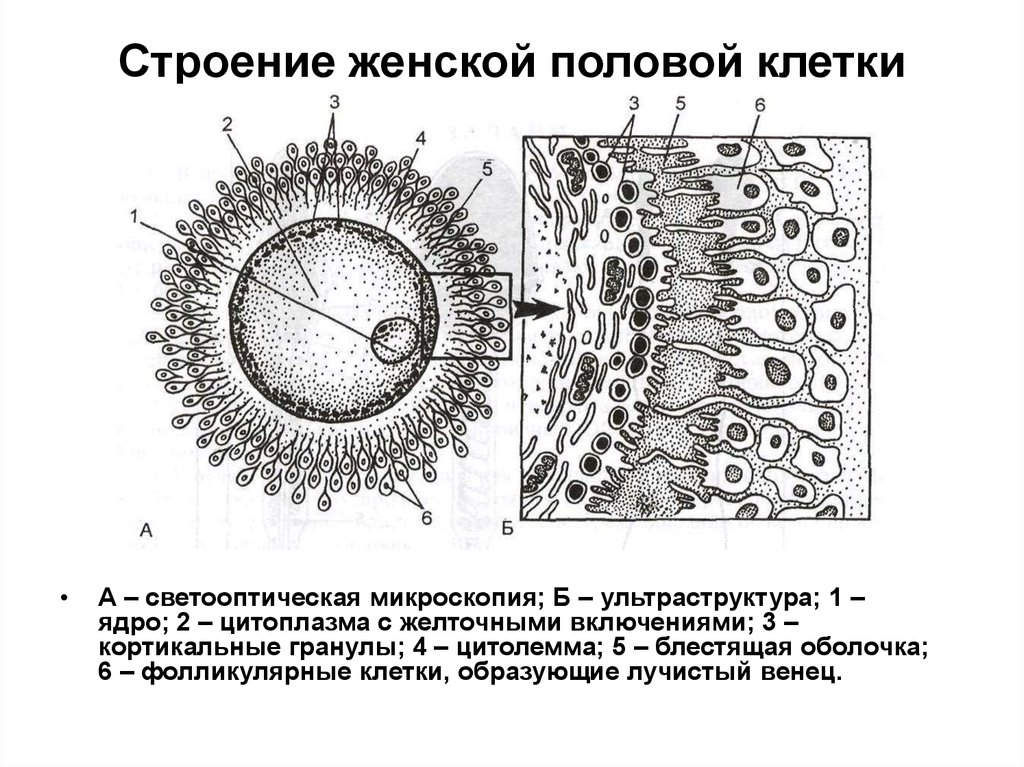

Строение яйцеклетки

Я йцеклетки

— это наиболее крупные клетки в организме

человека, их размер составляет около

130—160 мкм. В цитоплазме яйцеклетки

содержатся все органеллы (за исключением

клеточного центра) и включения, основной

из них — желток (лецитин). В яйцеклетке

различают вегетативный полюс, в котором

накапливается желток, и анимальный

полюс куда смещается ядро. Желток — это

включение, которое используется в

яйцеклетке в качестве питательного

вещества, кроме того, под оволеммой

содержатся кортикальные гранулы, которые

являются производными комплекса Гольджи

и образуют оболочку оплодотворения. В

ядре яйцеклетки имеется гаплоидный

набор хромосом, 22 являются соматическими

и 1 (Х) половая. Снаружи яйцеклетка покрыта

3-я оболочками, у человека имеются

следующие: оволемма, блестящая оболочка,

и оболочка, образуемая фолликулярными

клетками — "лучистый венец".

Блестящая оболочка представляет собой

в химическом отношении гликозоаминогликаны

и протеогликаны, которые являются

продуктом жизнедеятельности яйцеклетки

и фолликулярных клеток.

йцеклетки

— это наиболее крупные клетки в организме

человека, их размер составляет около

130—160 мкм. В цитоплазме яйцеклетки

содержатся все органеллы (за исключением

клеточного центра) и включения, основной

из них — желток (лецитин). В яйцеклетке

различают вегетативный полюс, в котором

накапливается желток, и анимальный

полюс куда смещается ядро. Желток — это

включение, которое используется в

яйцеклетке в качестве питательного

вещества, кроме того, под оволеммой

содержатся кортикальные гранулы, которые

являются производными комплекса Гольджи

и образуют оболочку оплодотворения. В

ядре яйцеклетки имеется гаплоидный

набор хромосом, 22 являются соматическими

и 1 (Х) половая. Снаружи яйцеклетка покрыта

3-я оболочками, у человека имеются

следующие: оволемма, блестящая оболочка,

и оболочка, образуемая фолликулярными

клетками — "лучистый венец".

Блестящая оболочка представляет собой

в химическом отношении гликозоаминогликаны

и протеогликаны, которые являются

продуктом жизнедеятельности яйцеклетки

и фолликулярных клеток.

! Яйцеклетка человека относится к

олиголецитальной и изолецитальной.

Яйцеклетка человека относится к

олиголецитальной и изолецитальной.

Закономерности эмбрионального гистогенеза

Эмбриональный гистогенез (по определению А.А. Клишова 1984) — это комплекс координированных во времени и пространстве процессов пролиферации, клеточного роста, миграции, межклеточных взаимодействий, дифференциации, детерминации, программированной гибели клеток и некоторых других (процессов). Всё названные процессы в той или иной мере протекают в зародыше, начиная с самых ранних стадий его развития.

Пролиферация. Основной способ деления тканевых клеток- митоз. По мере увеличения числа клеток возникают клеточные группы, объединенные общностью локализации в составе зародышевых листков (эмбриональных зачатков) и обладающие сходными гистогенетическими потенциями. В течение каждого клеточного цикла существуют критические точки, во время которых клетки переходят из одного периода цикла в другой. При нарушении внутренней системы контроля цикла клетки (цитокины, белок р53 и др.) под влиянием собственных факторов клетка вступает в апоптоз или некоторое время задерживается на одном из этапов жизненного цикла.

Клеточные популяции. Например, если в тканях (кроветворных, эпидермис) имеется постоянный фонд пролиферирующих (делящихся) клеток, за счёт которых обеспечивается непрерывное возникновение новых клеток взамен погибающих, то эти ткани относятся к обновляющимся.

Например, соединительные ткани характеризуется тем, что в них увеличение кол-ва клеток происходит параллельно с их дифференцировкой, клетки, а этих тканях обладают низкой митотической активностью. Это растущие ткани.

Наконец, нервная ткань характеризуется тем, что все основные процессы репродукции заканчиваются в период эмбрионального гистогенеза, когда формируется основной запас стволовых клеток, достаточных для последующего развития ткани. Поэтому она отнесена к стабильным (стационарным) тканям.

Наряду с обновлением клеточной популяции, в самих клетках постоянно происходит обновление внутриклеточных структур (внутриклеточная физиологическая регенерация).

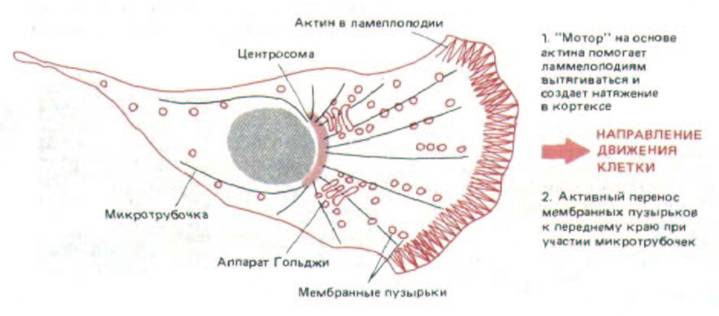

Клеточный рост, миграции и межклеточные взаимодействия. Рост клеток проявляется в изменении их формы и размеров. При изменении функциональной активности и внутриклеточных биосинтезов наблюдается увеличение объёмов цитоплазмы клетки. Рост клетки не беспределен и определяется оптимальным ядерно-цитоплазменным отношением.

Миграция клеток наиболее характерна для клеток в период гаструляции. Однако и в период гисто- и органогенеза происходят перемещения клеточных масс. Например, смещение миоцитов из миотомов в места закладки скелетных мышц; движение клеток из нервного гребня с формированием спинномозговых ганглиев и т.д. Миграция осуществляется с помощью следующих механизмов:

Хемотаксис- движение клеток в направлении градиенты концентрации какого-либо химического вещества. Например, движение спермиев к яйцеклетке и перемещение предшественников Т-лимфоцитов из костного мозга в закладку тимуса.

Гаптотаксис- механизм передвижения клеток по механизмы концентрации адгезионной молекулы. Например, движение клеток протока пронефроса у амфибий по градиенту щелочной фосфатазы на поверхности мезодермы.

Контактное ингибирование- этот способ наблюдается у клеток нервного гребня. Суть способа заключается в том, что при образовании одной ламеллоподии одной клеткой и её контакта с другой клеткой, ламеллоподия прекращает рост и постепенно исчезает, но в другой части мигрирующей клетки при этом формируется новая ламеллоподия.

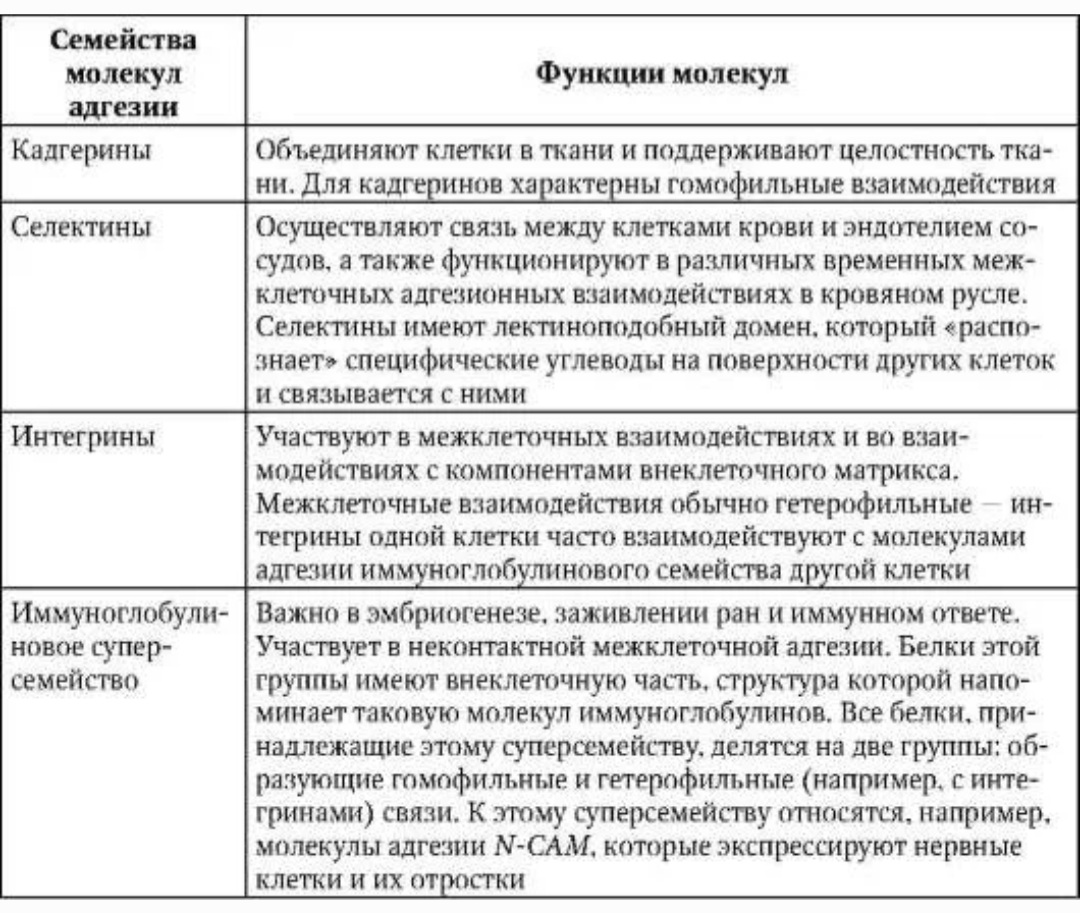

В процессе миграции клеток важную роль играют межклеточные взаимодействия. Существует несколько механизмов такого взаимодействия.

Выделяют большую группу молекул клеточной адгезии.

К роме

механизмов межклеточного взаимодействия,

существуют механизмы взаимодействия

клеток с субстратом. Они включают

формирование рецепторов клеток к

молекулам внеклеточного матрикса. К

последним относят:

роме

механизмов межклеточного взаимодействия,

существуют механизмы взаимодействия

клеток с субстратом. Они включают

формирование рецепторов клеток к

молекулам внеклеточного матрикса. К

последним относят:

Коллаген- входит в состав межклеточного вещества рыхлой волокнистой соединительной ткани, базальной мембраны и др.

Фибронектин- является связывающей молекулой между мигрирующей клеткой и межклеточным матриксом.

Ламинин- компонент базальной мембраны, а также связывает мигрирующие клетки с межклеточным матриксом.

Для осуществления связи мигрирующих клеток с межклеточным матриксом клетки формируют специфические рецепторы. К ним относятся, например, интегрины (см. таблицу выше)

Дистантные межклеточные взаимодействия осуществляются путем секреции гормонов и факторов роста (ФР), которые оказывают стимулирующее действие на пролиферацию и дифференцировку клеток и тканей. Например, ФР фибробластов- стимулирует пролиферацию фибробластов.

Факторы, тормозящие пролиферацию и дифференцировку, также принимают участие в процессах развития клеток и тканей. Например, бета-интерферон блокирует размножение многих эпителиоцитов, но стимулирует размножение соединительнотканных клеток.

Дифференциация или Дифференцировка клеток — это прогрессирующие изменения клеток, связанные с появлением морфологических и функциональных различий между ранее индифферентными (однородными) клетками и обусловленные их специализацией в процессе развития

Биохимической основой этого процесса является синтез специфических белков и др. веществ. Молекулярные основы синтеза белков складываются из транскрипции первичной структуры мРНК на основе информации ДНК-гена

Цитологической основой является образование спец. Органелл и включений

Дифференцировка сопровождается качественными, количественными и временными параметрами, т.е. характеризуется изменениями клеточной структуры, темпом развития (ускоренная или замедленная) и степенью (мало- и высокодифференцированные клетки)

Изменения в клетке при дифференцировке:

Приобретение опр. формы и размеров ядра и клетки

Сдвиг ядерно-цитоплазменного отношения в сторону преобладания размеров цитоплазмы над ядром

Развитие органелл

Обр. специализированных клеточных структур

Синтез специфических включений

Обр. межклеточного в-ва

Появление межклеточных контактов

Специализация клеток обусловлена их детерминацией.

Детерминация — это процесс определения пути развития материала эмбриональных зачатков с образованием специализированных тканей.

Детерминация может быть:

Оотической- программирующей развитие организма из яйцеклетки и зиготы в целом

Зачатковой- программирующей развитие органов и тканей из эмбриональных зачатков

Тканевой- программирующей развитие данной специализированной ткани

Клеточной- программирующей на дифференцировку определенных клеток

Различают детерминацию:

Лабильную, неустойчивую и обратимую

Стабильную, устойчивую и необратимую

При детерминации тканевых клеток происходит стойкое закрепление их свойств, вследствие чего ткани теряют способность к взаимному превращению (метаплазии).

Клеточная гибель — это явление, распространённое как в эмбриогенезе, так и в эмбриональном гистогенезе. Как правило, в развитии зародыша и тканей гибель тканевых клеток происходит путем апоптоза. Например, запрограммированная гибель эпителиоцитов в межпальцевых промежутках зародыша, гибель клеток по краю срастающихся нервных перегородок. Это примеры морфогенетической гибели.

Примеры гистогенетической гибели: гибель клеток при развитии нервных и мышечных тканей и др.

По мере развития тканей из материала эмбриональных зачатков, возникает клеточное сообщество, в котором выделяют клетки различной степени зрелости. Это клеточный дифферон.

Дифферон (гистогенетический ряд) — это клеточная совокупность, в которой выделяется клетки различной степени зрелости

Дифферон — это совокупность клеток, составляющих определенную линию дифференцировки

Дифферон включает несколько групп клеток:

Стволовые клетки

Клетки-предшественники

Зрелые дифференцированные клетки

Стареющие и отмирающие клетки

-

Стволовые клетки

Это популяция самоподдерживающихся, путем асимметрического митоза, клеток, способных дифференцироваться в различные клеточные типы.

Обладая высокими пролиферативными потенциями (т.е. способностями к активному делению), сами они делятся очень редко. При этом дочерняя клетка замещает материнскую стволовую, другая- уходит в дифференцировку

Клетки-предшественники

(камбиальные)

Это система низкодифференцированных клеток, посредством деления которых обеспечивается поддержание постоянства популяции зрелых клеток данной ткани, часть некоторых клеток далее приобретает специфическую дифференцировку (под действием микроокружения)

Зрелые функционирующие и стареющие клетки

Завершают дифферон

В обновляющихся тканях обнаруживаются все части клеточного дифферона.

Стволовая клетка — это недифференцированная клетка, которая способна поддерживать численность собственной популяции и быть родоначальницей хотя бы одного вида зрелых клеток

Свойства стволовых клеток:

Наличие фермента ДНК-теломеразы

Внешне похожи на лимфоциты крови

Способность к самообновлению и пролиферации, т. е. к

длительному размножению и продукции большого количества себе подобных клеток.

Способны дифференцироваться в любой вид клеток

Соотношение клеток различной степени зрелости в дифферонах различных тканей неодинаково.

Например, в обновляющихся тканях есть все клетки клеточного дифферона. В растущих тканях преобладают процессы клеточного роста, а также в ткани присутствуют клетки средней и конечной частей дифферона. В стабильных тканях имеются лишь клетки высокодифференцированной и стареющей частей клеточного дифферона.

Ткани с позиции клеточно-дифферонного состава делят на:

Монодифферонные (хрящевые, плотная оформленная соединительная ткань)

Полидифферонные (эпидермис, кровь, рыхлая волокнистая соединительная ткань)

Несмотря на то, что в эмбриональном гистогенезе ткани закладываются как монодифферонные, в дальнейшем большинство дефинитивных тканей формируются как системы взаимодействующих клеточных дифферонов, источником развития которых являются стволовые клетки разных эмбриональных зачатков.

Интеграция — это установление связей между клетками; связи могут быть структурными (например, между нейронами) и функциональными

Адаптация — это приспособление к конкретным условиям существования

Все процессы эмбрионального гистогенеза (детерминация, пролиферация, дифференцировка, миграция, интеграция, адаптация, апоптоз и др.) взаимосвязаны между собой!