- •30. Нейронные цепи и нейронные сети: определение. Взаимодействие нейронов в нервных цепях и нейронных сетях.

- •По организации:  По форме:

- •45. Структурно-функциональная схема условного рефлекса и механизм образования временной связи (по и.П. Павлову). ???????

- •Одним из главных органов-мишеней гормона являются почки, где альдостерон вызывает усиленную реабсорбцию натрия в дистальных канальцах с его задержкой в организме и повышение экскреции калия с мочой.

- •Механизм действия инсулина: дистантный

- •Соматотропный гормон (стг), эффекты:

- •Органы-мишени: молочная железа, гонады и придаточные органы, цнс, почки, полые органы

- •93. Объём и состав крови. Физиологическая роль крови, компонентов крови.

- •Физиологическая роль крови:

- •Функции белков плазмы крови:

- •94. Физиологическая характеристика тромбоцитов: количественный состав, функции, регуляция тромбопоэза.

- •Функции тромбоцитов:

- •95. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз.

- •96. Физиологическая характеристика плазмы крови: объем, состав, регуляция количества ее компонентов. Физиологическая роль белков плазмы крови.

- •Функции белков плазмы крови:

- •97. Суспензионные свойства крови.

- •98. Физико-химические свойства крови и их регуляция: осмотическое и онкотическое давление, кислотно-основное состояние (рH), вязкость и плотность.

- •100. Функции гемоглобина крови.

- •Различают следующие виды физиологических лейкоцитозов:

- •Функции сердца:

- •Свойства кардиомиоцитов

- •Атипический кардиомиоцит

- •115. Методики исследования клапанного аппарат.

- •2.Диастола желудочков (0.47 сек)

- •117. Электрокардиография: определение, физиологические основы. Элементы нормальной экг: механизмы генерации, амплитудно-временные параметры. Общие принципы регистрации экг

- •Методы:

- •122. Артериальный пульс. Сфигмограмма: характеристика элементов.

- •123. Динамика линейной и объёмной скорости кровотока в разных сосудах большого круга кровообращения

- •125. Местные и гуморальные механизмы регуляции сосудистого тонуса.

- •Местные механизмы.

- •К веществам местного воздействия относятся:

- •Механизмы регуляции капиллярного кровотока

- •Пути обмена:

- •129. Особенности венозного кровообращения

- •130. Понятие о выделительной функции организма.

- •Функции почек:

- •Местная регуляция:

- •Механизм канальциевой реабсорбции:

- •Регуляция:

- •2.Канальцевая секреция: механизмы и регуляция.

- •Механизм:

- •135. Противоточно-поворотная множительная система почек.

- •Особенности пищи:

- •137. Пищевой центр, пищевое поведение. Регуляция голода и сытости.

- •138. Химическая обработка пищи в полости рта. Состав и свойства слюны. Регуляция слюноотделения

- •География желез желудка:

- •145. Роль печени в пищеварении. Состав желчи и её значение в пищеварении. Регуляция холереза и холекинеза.

- •Функции жёлчи:

- •147. Значение толстой кишки в пищеварении. Функции кишечной микрофлоры.

- •149. Всасывание в различных отделах пищеварительного тракта. Механизмы всасывания солей, воды, моносахаридов, аминокислот, жиров.

- •Механизмы всасывания (2):

- •150. Физиологическая система дыхания. Этапы (стадии) дыхания.

- •151. Легочная вентиляция: механизмы вдоха и выдоха. Сопротивление в дыхательной системе. Эластическая тяга лёгких. Динамика внутриплеврального и внутриальвеолярного давлений во время вдоха и выдоха.

- •153. Анатомическое и физиологическое мертвое пространство

- •154. Динамические параметры вентиляции.

- •155. Аэрогематический барьер

- •156. Диффузия газов в легких. Закон диффузии Фика. Факторы, влияющие на газообмен. Основные параметры газообмена через аэрогематический барьер.

- •160. Механизмы регуляции внешнего дыхания.

- •При пониженном барометрическом давлении:

- •Виды полезной работы организма:

- •164. Основной обмен организма.

- •165. Энерготраты организма. Общий обмен.

- •168. Химическая и физическая терморегуляция (механизмы теплообразования и теплообмена). Эффекторы теплопродукции и теплоотдачи

- •169. Температура тела ("ядра" и "оболочки") человека.

- •170. Нервная и гуморальная регуляция постоянства температуры тела человека. Гипоталамический термостат.

Функции тромбоцитов:

-Препятствие внезапной потери крови за счет закупорки места повреждения кровеносных сосудов сначала временной, а затем постоянной тромбоцитарной пробкой

- участие в процессе гемостаза за счет способности клеток к адгезии (прилипанию), к агрегации (скучиванью и слипанию) и высокой их секреторной активности. Среди выделяемых тромбоцитами БАВ есть факторы свертывания и вазоконстрикторы;

- накопление (на мембране, в цитозоле) и транспорт разнообразных веществ (антител, фибриногена, других белков и связанных с ними микроэлементов); -Сосудодвигательная активность – выделение ПГ, влияющих на тонус и проницаемость сосудов

-Поддержание целостности стенки сосудов

- защитная функция тромбоцитов, которая обусловлена их способностью фагоцитировать чужеродные вещества.

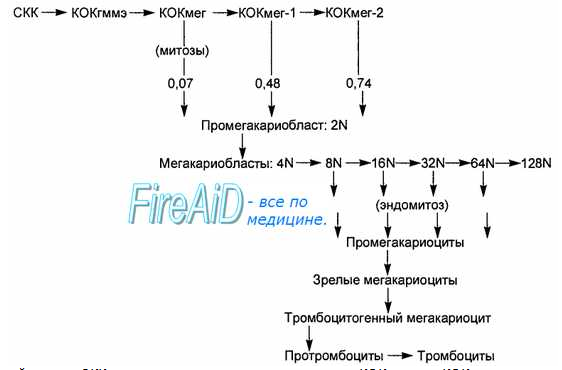

Тромбопоэз, или тромбоцитопоэз — это разновидность гемопоэза, приводящая к образованию тромбоцитов.

Протекает в костном мозге и включает следующие этапы: колониеобразующая клетка мегакариоцитарная (КОК-мег) -» промегакариобласт -> мегакариобласт -> промегакариоцит -> зрелый мегакариоцит -» тромбоцитогенный мегака-риоцит -> тромбоциты

???Регуляторами тромбоцитопоэза являются тромбоцитопоэтины кратковременного и длительного действия. Они образуются в костном мозге, селезенке, печени, а также входят в состав мегакариоцитов и тромбоцитов.

Тромбоцитопоэтины кратковременного действия усиливают отшнуровку кровяных пластинок от мегакариоцитов и ускоряют их поступление в кровь;

Тромбоцитопоэтины длительного действия способствуют переходу предшественников гигантских клеток костного мозга в зрелые мегакариоциты

В настоящее время установлено, что мегакариоцитопоэз регулируется двумя специфичными гуморальными факторами на 2-х разных уровнях – на уровне клеток-предшественников и в фазе эндомитотического развития мегакариоцитов с их конечной дифференцировкой. Первое из указанных соединений носит наименование мегакариоцитостимулирующий фактор, второй тромбоцитопоэтин.

Основными регуляторами, стимулирующими мегакариоцитопоэз, являются ИЛ-1, ИЛ-3, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-11, фактор стволовых клеток, лейкозингибирующий фактор, ГМ-КСФ, ГКСФ, эритропоэтин, тромбопоэтин.

К факторам, ингибирующим тромбоцитопоэз, относят: тромбоцитарный фактор 4, трансформирующий фактор роста β1, интерфероны-α и γ

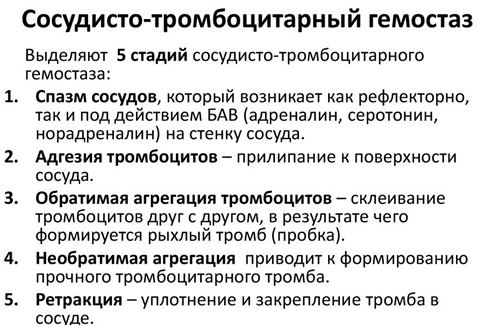

95. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз.

Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз – сводится к образованию тромбоцитарной пробки или тромба

Стимулом активации может служить практически любое возмущение окружающей среды, вплоть до простого механического напряжения. Основные физиологические активаторы - коллаген (главный белок внеклеточного матрикса), тромбин (основной белок плазменной системы свертывания), АДФ (аденозиндифосфат, появляющийся из разрушенных клеток сосуда или секретируемый самими тромбоцитами) и тромбоксан А2 (вторичный активатор, синтезируемый и выбрасываемый тромбоцитами; его дополнительная функция заключается в стимуляции вазоконстрикции).

Активированные тромбоциты становятся способны прикрепляться к месту повреждения (адгезия) и друг к другу (агрегация), формируя пробку, перекрывающую повреждение. Участвуют в плазменном свертывании двумя основными способами — экспонирование прокоагулянтной мембраны и секреция α-гранул.