- •Фазы кашля.

- •Основные причины кашля у взрослых

- •Диагностический алгоритм для выявления причин хронического кашля

- •Макрота

- •Кровохарканье

- •Характер мокроты при кровохарканье:

- •Кровохарканье и рвота с кровью

- •Виды одышки:

- •Клиническая характеристика механизмов возникновения одышки

- •Одышка при патологии органов дыхания

- •Шкала диспноэ

- •Классификация:

- •Сопутствующие симптомы,

- •Боль в гр.Клетке

- •Осмотр гр клетки:

- •Общие правила осмотра грудной клетки:

- •Грудная клетка, анатомические ориентиры:

- •Форма грудной клетки

- •Патологические формы гр.Клеток

- •Частота дыхания

- •Дыхание Куссмауля

- •Дыхание Чейна-Стокса:

- •Дыхание Грокко.

- •Дыхание Биота.

- •Тип дыхания.

- •Классификация цианоза

- •Пальпация

- •Ригидность.

- •Голосовое дрожание – сила проведения голоса на грудную клетку.

- •При патологических состояниях в легких или плевре голосовое дрожание может быть ослаблено, усилено или отсутствовать

- •Интерпретация результатов определения голосового дрожания

- •Перкуссия легких

- •Звуки в легких

- •Расположение нижних границ легких в норме

- •Аускультация легких

- •Виды дыхания

- •Характеристика основных дыхательных шумов

- •Крепитация

- •Трение плевры.

- •Характеристика побочных дыхательных шумов

- •Бронхофония

- •Список используемой литературы

Звуки в легких

Тимпанический перкуторный звук (тимпанит) – громкий, низ- кий, продолжительный, с музыкальным оттенком звук. Эталон: полые органы, заполненные воздухом с натянутыми эластичными стенками (желудок, кишки).

Причины появления тимпанического перкуторного звука:

при наличии в легком полости с плотными стенками, больших размеров (3 см в диаметре ), близко расположенной к грудной стенке, свободной от жидкого содержимого,

при наличии в плевральной полости воздуха (закрытый или от- крытый пневмоторакс).

Оттенок тимпанического перкуторного звука может быть при таких состояниях как :

пневмония в начальной стадии,

компрессионный ателектаз.

Оттенок тимпанического перкуторного звука в этих случаях носит название притупленного тимпанита (притупленно-тимпанический).

Коробочный звук – громкий, низкий, продолжительный звук, ме- нее громкий и продолжительный, но выше, чем тимпанит. В норме эта- лона нет. Извлекается только в патологии – при увеличении воздушно- сти легочной ткани (эмфиземе легких).

Притупленный звук – громкость, высота и продолжительность ва- рьируют, тем не менее, этот звук всегда тише, выше и короче, чем ясный легочной звук. Извлекается в норме и патологии. Эталон в норме: отно- сительная тупость сердца, относительная тупость печени.

Тупой (бедренный) звук – тихий, высокий, короткий. Эталон:

мышцы; 2) участок грудной клетки, где печень соприкасается с внут- ренней поверхностью ребер (абсолютная тупость печени); 3) участок грудной клетки, соответствующий части сердца, не прикрытой легкими (абсолютная тупость сердца).

Причины тупого перкуторного звука:

жидкость в плевральной полости,

плевральные шварты,

воспалительное уплотнение легочной ткани (пневмония в стадии разгара),

обтурационный ателектаз.

Таблица 9

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЕРКУССИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОЛОСОВОГО ДРОЖАНИЯ

Перкуторный звук |

Голосовое дрожание |

Синдром |

Ясный легочной Притупление или тупой

Притупление или тупой |

Не изменено Ослабление

Усиление |

Норма

Сужение бронхов Гидроторакс Обтурационный ателектаз Фиброторакс или шварты

Очаговое или долевое уплотнение |

Тимпанический Тимпанический

Коробочный

Притуплено- тимпанический |

Ослабление Усиление Ослабление Усиление |

Пневмоторакс

Полость, сообщающаяся с бронхом

Эмфизема

Начальные стадии воспаления Компрессионный ателектаз |

Топографическая перкуссия легких используется для определения:

верхних границ легких,

нижних границ легких,

подвижности нижнего края легких.

Метод топографической перкуссии основан на определении линии перехода одного звука в другой.

Специфические правила топографической перкуссии:

Палец – плессиметр постепенно передвигают в направлении от ясного легочного звука к тупому.

Палец – плессиметр накладывают на грудную клетку параллельно границе ожидаемой тупости.

Применяется тихая или тишайшая перкуссия.

Определив при топографической перкуссии тупой звук, отметку делают визуально или ручкой по той стороне пальца-плессиметра, кото- рая обращена к более ясному звуку.

Последовательность топографической перкуссии: определяется высота стояния верхушек легких спереди (над ключицей) > высота стоя- ния верхушек сзади (над лопаткой ) > ширина полей Кренига >нижние границы легких > дыхательная подвижность нижних легочных краев.

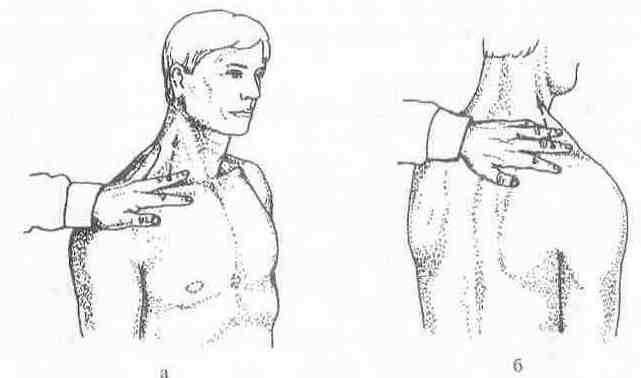

Определение верхней границы легких проводится путем перкус- сии легочных верхушек спереди над ключицей и сзади над остью лопат- ки. Применяется тишайшая перкуссия – перкуторные удары наносятся по концевой фаланге пальца-плессиметра. Спереди перкутируют от се-

редины надключичной ямки кверху по лестничным мышцам до появле- ния притупления ясного легочного звука (Рис. 20 а). Отметка ставится с той стороны пальца-плессиметра, которая обращена к ясному легочному звуку (к ключице). Высота стояния верхушек легких в норме определя- ется спереди на 3–5 см выше ключицы. Правая верхушка на 1 см стоит ниже левой.

Сзади

перкутируют от середины надлопаточной

ямки (у лопаточно-

го гребня) по направлению к точке,

располагающейся на 3–4 см лате-

ральное остистого отростка VII шейного

позвонка до появления тупого

звука (Рис.

20 б).

Сзади

перкутируют от середины надлопаточной

ямки (у лопаточно-

го гребня) по направлению к точке,

располагающейся на 3–4 см лате-

ральное остистого отростка VII шейного

позвонка до появления тупого

звука (Рис.

20 б).

Рис. 20. Исходное положение пальца-плессиметра и направление его перемещения при перкуссии высоты стояния верхушки правого легкого спереди (а) и сзади (б).

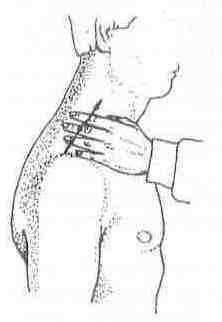

В норме высота стояния верхушек легких сзади справа и слева соот- ветствует уровню остистого отростка VII шейного позвонка. Помимо обычной перкусии верхушек легких проводят определение полей Кренига, представляющих собой полосу ясного легочного звука шириной около 5 см, идущую через плечо от ключицы до лопаточной ости и разделяемую краем трапециевидной мышцы на передний и задний отделы. При опреде- лении полей Кренига перкутируют от середины трапециевидной мышцы, устанавливая палец-плессиметр перпендикулярно к ее переднему краю, кнутри и кнаружи до появления первого приглушения ясного легочного звука (Рис. 21).

Рис. 21. Исходное положения пальца – плессиметра и направление его перемещения при перкуторном определении полей Кренига.

Перкуторные удары наносятся по концевой фаланге пальца- плессиметра (тишайшая перкуссия). Отметка делается на стороне ясного легочного звука. Расстояние в сантиметрах между двумя отметками бу- дет соответствовать ширине поля Кренига. В норме ширина полей Кре- нига составляет 5–6 см с колебаниями от 3,5 до 8 см.

При патологических состояниях наблюдается:

Увеличение высоты стояния верхушек легких и расширение полей Кренига:

у людей с хорошо развитыми легкими;

при эмфиземе легких;

во время приступа бронхиальной астмы (острая эмфизема легких).

Уменьшение высоты стояния верхушек легких и сужение полей Кренига:

при сморщивании верхушек в результате процессов рубцевания (например, при туберкулезе);

при инфильтративных процессах в области верхушек легких (в большинстве случаев при туберкулезе).

Для определения нижнего края легких используют тихую пер- куссию.

Общие методические рекомендации, которых следует придержи- ваться при определении нижних границ легких:

Используя при перкуссии ту или иную топографическую линию, нужно следить за тем, чтобы палец-плессиметр передвигался сверху вниз строго по перкутируемой линии. Это достигается в том случае, ес-

ли соответствующая линия на протяжении всей перкуссии гипотетиче- ски делит среднюю фалангу пальца-плессиметра пополам.

Перкутируют по каждой из линий таким образом, чтобы расстоя- ния между позициями пальца-плессиметра вначале были довольно большими (для адаптации слуха к ясному легочному звуку). Когда же приближаются к ожидаемой тупости, перемещения пальца-плессиметра делают небольшими (1–1,5см), что необходимо для точного определения границы.

Передвигая палец-плессиметр по какой-либо топографической линии ниже, перкутируют до тупого звука, где и отмечается граница легкого.

При перемещении пальца-плессиметра вниз не допускается скольжение по коже, натягивание ее. Палец-плессиметр при перкуссии сверху вниз должен переставляться из одной позиции в другую.

Положение пальца-плессиметра при перкуссии по каждой из то- пографических линий горизонтальное.

Перкутируя сверху вниз по любой линии и дойдя до тупого звука, перкуссию прекращают, но палец-плессиметр убирают только после то- го, как на коже груди сделана отметка найденной границы легкого (ви- зуально или ручкой). Отметка ставится с той стороны пальца- плессиметра, который обращен к ясному легочному звуку.

Сделав отметку, определяют, соответствует ли найденная граница норме. Для этого считают ребра сверху вниз до отметки, выясняя, на каком ребре (межреберье) оказалась граница по той или иной топографической линии, и сопоставляют результат с известной нормой.

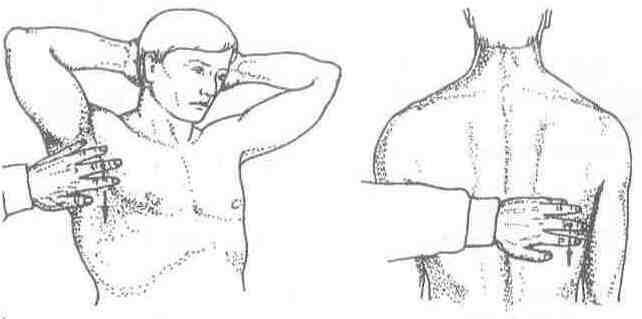

По передней поверхности перкутируют сверху вниз, начиная со второго межреберья, последовательно по окологрудинной и средне- ключичной линиям. По боковой поверхности перкуссию начинают про- изводить от подмышечной впадины по передней, средней и задней под- мышечной линиям. Сзади – по лопаточной и околопозвоночной линиям (Рис. 22 а, б).

При определении нижней границы левого легкого, перкуссию начи- нают с передней подмышечной линии и далее по тем линиям, что и право- го легкого. Спереди, ввиду прилегания сердца к передней грудной клетке, по левой окологрудинной линии нижнюю границу легкого не определяют.

По левой среднеключичной линии определить нижнюю границу обычно сложно из-за близости пространства Траубе, дающего громкий тимпаниче- ский перкуторный звук.

В общем, нижняя граница легких имеет с обеих сторон горизон- тальное, приблизительно одинаковое и симметричное направление, кро- ме места сердечной вырезки.

а б

Рис. 22. Исходное положение пальца- плессиметра и направление его перемещения при перкуторном определении нижней границы

правого легкого по передней подмышечной (а) и лопаточной (б) линиям.

Расположение нижней границы легких у лиц нормостенического те- лосложения приведено в таблице 10.

Таблица 10