- •Фазы кашля.

- •Основные причины кашля у взрослых

- •Диагностический алгоритм для выявления причин хронического кашля

- •Макрота

- •Кровохарканье

- •Характер мокроты при кровохарканье:

- •Кровохарканье и рвота с кровью

- •Виды одышки:

- •Клиническая характеристика механизмов возникновения одышки

- •Одышка при патологии органов дыхания

- •Шкала диспноэ

- •Классификация:

- •Сопутствующие симптомы,

- •Боль в гр.Клетке

- •Осмотр гр клетки:

- •Общие правила осмотра грудной клетки:

- •Грудная клетка, анатомические ориентиры:

- •Форма грудной клетки

- •Патологические формы гр.Клеток

- •Частота дыхания

- •Дыхание Куссмауля

- •Дыхание Чейна-Стокса:

- •Дыхание Грокко.

- •Дыхание Биота.

- •Тип дыхания.

- •Классификация цианоза

- •Пальпация

- •Ригидность.

- •Голосовое дрожание – сила проведения голоса на грудную клетку.

- •При патологических состояниях в легких или плевре голосовое дрожание может быть ослаблено, усилено или отсутствовать

- •Интерпретация результатов определения голосового дрожания

- •Перкуссия легких

- •Звуки в легких

- •Расположение нижних границ легких в норме

- •Аускультация легких

- •Виды дыхания

- •Характеристика основных дыхательных шумов

- •Крепитация

- •Трение плевры.

- •Характеристика побочных дыхательных шумов

- •Бронхофония

- •Список используемой литературы

Классификация цианоза

-

Прилегочный

Чистый стеноз или атрезия легочной артерии; стеноз легочной артерии в

сочетании с другими дефектами

(тетрадо Фалло)

Внутрилегочной

Рестриктивные и

обструктивные заболевания легких и бронхов.

Болезнь Аэрса-Аррилага (склерозирование и сужение

ветвей легочной артерии)

Постлегочной

Дефекты в центральной части сердца, приводящие к

смешиванию венозной и артериальной крови

(тетрада Фалло, синдром Эйзенменгера, дефект

межжелудочковой перегородки)

Пальпация

Клиническое значение пальпации:

Для дополнения данных, полученных при осмотре, их подтвер- ждения или опровержения.

Для получения новой информации о паренхиме легких, плевре.

При пальпации необходимо:

уточнить полученные при осмотре представления о размерах и форме грудной клетки и о дыхательных движениях,

установить болезненность грудной клетки в тех или других участках,

установить резистентность грудной клетки,

определить голосовое дрожание.

При пальпации грудной клетки необходимо соблюдать следующие правила:

положение больного стоя, лицом к врачу, или сидя,

пальпация проводится одной или обеими ладонями, положенными плашмя, с вытянутыми пальцами.

Для оценки размеров грудной клетки, ее формы и дыхательных движений надо пальпировать обеими руками, положив их всей ладонью на исследуемые участки грудной клетки симметрично с двух противо- положных сторон, как бы охватывая ее.

Собственно пальпация грудной клетки включает:

ощупывание мышц грудной клетки;

ощупывание и надавливание в области межреберий;

ощупывание ребер;

надавливание в области паравертебральных точек грудного отде- ла позвоночника.

Для установления места и степени болезненности грудной клетки пальпацию начинают с верхних отделов спереди. При этом ощупывают кожу и подкожно-жировую клетчатку, мышцы, ребра, грудину, лопатки, позвоночник, межреберные промежутки.

Различают поверхностную болезненность (связанную с поверхност- ными тканями, возникает при поражении кожи, мышц, нервов, костей) и глубокую – плевральную.

Для миозитов характерно появление болезненности обычно на всем протяжении межреберных мышц и связанной с дыхательными движени- ями. Боль в ребрах зависит или от перелома ребра и, в этом случае, при

пальпации определяется болезненность на месте перелома, а при смеще- нии отломков ощущается хруст, или от воспаления надкостницы, при котором на болезненном участке пальпируется утолщение.

Глубокая (плевральная) болезненность характеризуется следующи- ми свойствами. В то время, как при невралгиях боль усиливается при наклоне туловища в больную сторону, при сухом плеврите она усилива- ется при наклоне в здоровую, что объясняется увеличением экскурсии легкого и усилением трения плевральных листков. Плевральные боли уменьшаются, если грудную клетку иммобилизировать, сдавив ее с бо- ков.

Во время пальпации пораженных участков кожи и подкожно- жировой клетчатки обращают внимание на появление или резкое усиле- ние болезненности, местные признаки воспаления в мягких тканях. При миозитах болезненность отмечается при пальпации соответствующих групп мышц. При попадании воздуха в подкожно-жировую клетчатку ощущается своеобразный треск – крепитация. Пальпация пораженных межреберных мышц вызывает боль по всему межреберному промежут- ку. При заболевании межреберных нервов с помощью пальпации, как правило, выявляется три болевые точки – у позвоночника, по подмы- шечной линии и у грудины (в этих местах межреберные нервы подходят к поверхности).

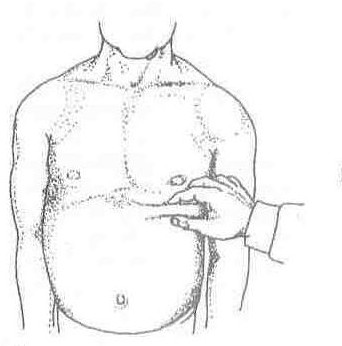

Пальпацией определяют толщину кожной складки на симметрично располагающихся участках грудной клетки (Рис. 14). Для этого кожную складку берут одновременно указательным и большим пальцами обеих рук.

Рис. 14. Захват кожной складки на уровне реберной дуги.

При большом выпоте в плевральную полость кожа на стороне по- ражения в нижней половине грудной клетки бывает отечной, а складка ее более массивной, чем на здоровой стороне (симптом Винтриха).

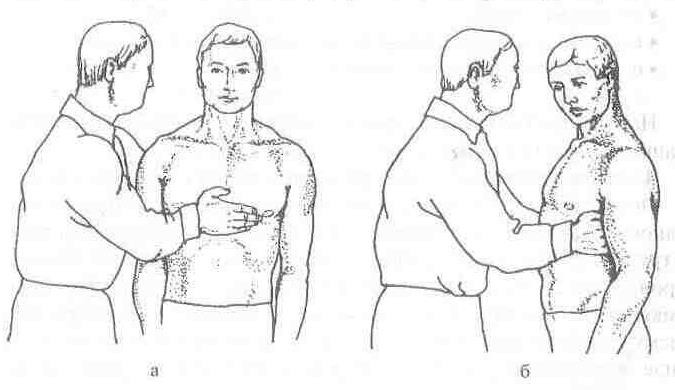

Определение

резистентности

(эластичности)

грудной

клетки

проводится

путем ее сдавления в переднезаднем и

боковом направлени-

ях,

а

также

методом

пальпации

межреберных

промежутков

(Рис.

15).

Определение

резистентности

(эластичности)

грудной

клетки

проводится

путем ее сдавления в переднезаднем и

боковом направлени-

ях,

а

также

методом

пальпации

межреберных

промежутков

(Рис.

15).

Рис.15. Определение резистентности грудной клетки путем сдавления ее в переднезаднем (а) и поперечном (б) направлениях.

Следует иметь в виду, что в строгом смысле слова указанные поня- тия характеризуют разные свойства грудной клетки. Эластичность груд- ной клетки означает ее податливость в ответ на пальпацию, тогда как ре- зистентность характеризует ее сопротивляемость по отношению к сдав- лению.

Резистентность грудной клетки определяется сдавлением ее рука- ми спереди назад и с боков. При сдавлении в переднезаднем направле- нии ладонь правой рукой устанавливается в области середины грудины, левая рука – в межлопаточном пространстве на том же уровне. При сдавлении грудной клетки в боковом направлении руки устанавливают- ся по подмышечным линиям ближе к подмышечным впадинам.

Пальпация грудной клетки у здорового человека дает ощущение эластичности, податливости. В случаях, когда при сдавлении грудной клетки, как в переднезаднем, так и в боковых направлениях ощущается повышенное сопротивление, грудная клетка характеризуется как ригид- ная.