- •Фазы кашля.

- •Основные причины кашля у взрослых

- •Диагностический алгоритм для выявления причин хронического кашля

- •Макрота

- •Кровохарканье

- •Характер мокроты при кровохарканье:

- •Кровохарканье и рвота с кровью

- •Виды одышки:

- •Клиническая характеристика механизмов возникновения одышки

- •Одышка при патологии органов дыхания

- •Шкала диспноэ

- •Классификация:

- •Сопутствующие симптомы,

- •Боль в гр.Клетке

- •Осмотр гр клетки:

- •Общие правила осмотра грудной клетки:

- •Грудная клетка, анатомические ориентиры:

- •Форма грудной клетки

- •Патологические формы гр.Клеток

- •Частота дыхания

- •Дыхание Куссмауля

- •Дыхание Чейна-Стокса:

- •Дыхание Грокко.

- •Дыхание Биота.

- •Тип дыхания.

- •Классификация цианоза

- •Пальпация

- •Ригидность.

- •Голосовое дрожание – сила проведения голоса на грудную клетку.

- •При патологических состояниях в легких или плевре голосовое дрожание может быть ослаблено, усилено или отсутствовать

- •Интерпретация результатов определения голосового дрожания

- •Перкуссия легких

- •Звуки в легких

- •Расположение нижних границ легких в норме

- •Аускультация легких

- •Виды дыхания

- •Характеристика основных дыхательных шумов

- •Крепитация

- •Трение плевры.

- •Характеристика побочных дыхательных шумов

- •Бронхофония

- •Список используемой литературы

Осмотр гр клетки:

При осмотре грудной клетки определяют:

общее строение грудной клетки,

форму грудной клетки,

характеристику дыхательных движений.

Общие правила осмотра грудной клетки:

осмотр проводится со всех сторон грудной клетки при прямом и боковом освещении,

во время исследования пациент совершает глубокие дыхательные движения.

Для обозначения локализации визуально и пальпаторно определяе- мых образований, пульсации и выпячиваний, а также с целью проекции на поверхность тела границ внутренних органов, перкуторных и аускультативных феноменов используют естественные анатомические ориентиры, условные опознавательные линии и образуемые ими обла- сти.

Грудная клетка, анатомические ориентиры:

надплечья – надключичные ямки, передний край трапециевидных мышц, надлопаточные области;

передняя поверхность – грудина (правый и левый края, рукоятка, яремная вырезка, угол Людовика, тело, мечевидный отросток), ключицы, грудино-ключичные сочленения, подключичные ямки, соски грудных же- лез у мужчин, молочные железы у женщин, ребра, межреберные проме- жутки, грудные мышцы;

боковые поверхности – подмышечные ямки, ребра, межреберные промежутки;

задняя поверхность – лопатки (ость, надостная ямка, нижний угол, медиальный и латеральный края), ребра, межреберные промежут- ки, межлопаточное пространство, подлопаточные области, остистые от- ростки позвонков.

На грудной клетке принято выделять 10 вертикальных опознава- тельных линий:

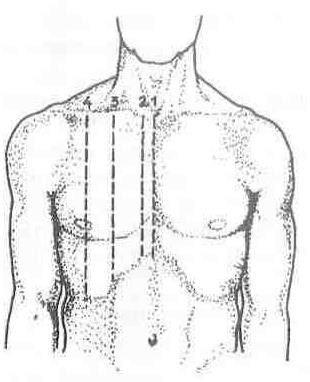

а) на передней поверхности: передняя срединная, непарная (1.mediana anterior) – проходит по середине грудины и далее через пупок до лобка; грудинная, парная (1.sternalis d. et sin.) – проходит по правому и левому краям грудины; срединно-ключичная, у мужчин – сосковая, парная (1.mediocla-vicularis seu mamillaris d. et sin) – проходит через середину ключицы, у мужчин – через сосок; окологрудинная, парная (1. parasternalis

d. et sin.) – условная линия, проходящая посередине между грудинной и срединно-ключичной (сосковой) линиями (рис. 7 а).

Рис. 7а. Вертикальные опознавательные линии на передней поверхности грудной клетки:

1 – передняя срединная линия; 2 – грудинная линия; 3 – окологрудинная линия; 4 – срединно-ключичная (сосковая) линия.

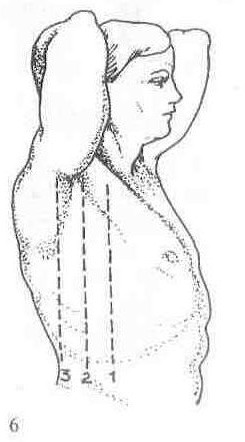

б) на боковых поверхностях: передняя подмышечная, парная (1.axillaris

d. et sin.) – проходит по переднему краю подмышечной ямки; средняя под- мышечная, парная (l.axillaris media) – проходит через центр (высшую точ- ку) подмышечной ямки при поднятом до горизонтального уровня плече; задняя подмышечная, парная (1.axillaris posterior d. et sin) – проходит по заднему краю подмышечной ямки (Рис. 7 б).

Рис. 7 б. Вертикальные опознавательные линии на боковой поверхности грудной клетки:

1 – передняя подмышечная линия; 2 – средняя подмышечная линия; 3 – задняя подмышечная линия.

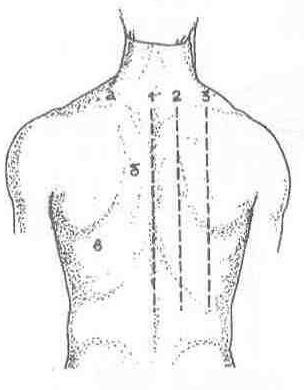

в) на задней поверхности: лопаточная, парная (1.scapularis d. et sin)

проходит через нижний угол лопатки при опущенных вниз руках; поз- воночная, или задняя срединная, непарная (1.vertebralis seu mediana pos- terior) – проходит по остистым отросткам позвонков; околопозвоночная, парная (1. paravertebralis d. et sin) – условная линия, проходящая посере- дине между позвоночной и лопаточной линиями (Рис. 7 в).

Рис. 7 в. Вертикальные опознавательные линии и области на задней поверхности грудной клетки:

1 – задняя срединная (позвоночная) линия; 2 – околопозвоночная линия;

3 – лопаточная линия; а – надлопаточная область; б – межлопаточное пространство, в – подлопаточная область.

При необходимости обозначить локализацию найденной при иссле- довании болевой точки, границы органа или патологического образова- ния врач фиксирует пальцем данное место на коже и измеряет расстоя- ние от него до ближайших видимых или пальпируемых ориентиров на поверхности тела.

Обычно указывают две координаты – вертикальную и горизонталь- ную. Так, вертикальными координатами на туловище являются верти- кальные опознавательные линии, а горизонтальными координатами на грудной клетке – ребра, межреберья и остистые отростки позвонков. Ес- ли в точном обозначении места расположения нет необходимости, мож- но указать только название данной области. В случае обозначения лока- лизации какого-либо образования относительно костного выступа или другого естественного ориентира отмечают, на каком расстоянии от не- го это образование находится в ту или иную сторону: медиально или ла- терально (вправо или влево), проксимально или дистально (вверх или вниз). При этом правую и левую стороны определяют относительно сто- рон тела больного.

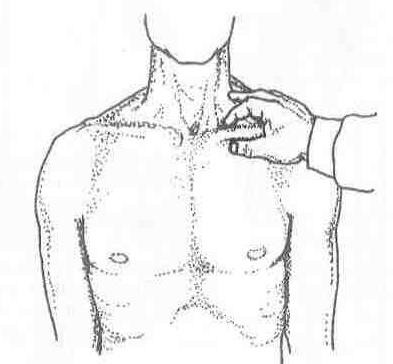

Отсчет ребер спереди ведут, начиная с I ребра (у большинства лю- дей оно располагается под ключицей) или лучше со II (оно при- крепляется к краю грудины, на уровне так называемого угла Людовика – угол между рукояткой грудины и ее телом) (Рис. 8).

Рис. 8. Исходное положение пальцев при счете ребер спереди.

Сзади ориентируются на остистые отростки позвонков (легко про- щупывается остистый отросток VII шейного позвонка – при наклоне го- ловы вперед из трех выступающих шейных позвонков средний – VII) и VII ребро, которое при опущенных руках прикрывает нижний угол ло- патки.

Можно также использовать следующие ориентиры:

а) линия, соединяющая ости лопаток, проходит через тело III груд- ного позвонка;

б) линия, соединяющая нижние углы лопаток, пересекает тело VII грудного позвонка;

в) линия, соединяющая гребни подвздошных костей, проходит меж- ду телами III и IV поясничных позвонков.

Нумерация ребер и позвонков в истории болезни дается всегда римскими цифрами, тогда как номер межреберья принято указывать словами.

При измерении окружности грудной клетки сантиметровую ленту спереди накладывают на уровне IV ребра, а сзади – на уровне нижних углов лопаток.