- •1. Определение понятия «патологическая физиология» как наука.

- •2. Роль патофизиологии в системе медицинских знаний.

- •3. Определение понятия «этиология».

- •4. Определение понятия «патогенез».

- •5. Что такое «главное звено патогенеза»?

- •6. Основа патогенеза.

- •7. Приведите примеры причинно-следственных взаимоотношений в динамике патологического процесса (болезни).

- •8. Что такое «порочный круг»?

- •9. Приведите примеры формирования «порочных кругов» в динамике патологического процесса.

- •10. Патофизиологический эксперимент и его характеристика. Морально-этические аспекты экспериментирования на животных.

- •11. Определение понятия «патологический процесс».

- •12. Что такое «типовой патологический процесс»?

- •13. Определение понятия «болезнь».

- •14. Понятие о реактивности и резистентности организма. Роль реактивности в патологии.

- •15. Виды реактивности. Структура индивидуальной реактивности. Роль пола и возраста в реактивности и резистентности организма.

- •16. Определение понятия «конституция». Роль наследственности и конституции в реактивности организма. Основные признаки конституциональных типов.

- •17. Приобретенная реактивность. Биологические и социальные факторы, влияющие на ее формирование. Механизмы формирования приобретенной реактивности.

- •18. Роль исходного функционального состояния в реактивности.

- •19. Роль нервной системы в механизмах реактивности организма.

- •20. Роль эндокринной системы и обмена веществ в механизмах реактивности.

- •21. Роль иммунной системы в механизмах реактивности организма.

- •22. Роль обменных механизмов в реактивности организма.

- •23. Электрический ток, виды. Механизм повреждающего действия электрического тока на организм.

- •24. Общее и местное действие электрического тока.

- •25. Зависимость тяжести электротравмы от физических параметров, реактивности организма и пути прохождения электрического тока через организм.

- •26. Повреждающее действие постоянного и переменного электрического тока.

- •27. Характеристика ионизирующего излучения и его виды.

- •28. Прямое и опосредованное действие ионизирующего излучения.

- •29. Понятие о радиочувствительности и радиорезистентности.

- •30. Перечислите клетки органов и тканей в порядке убывания их радиочувствительности.

- •31. Лучевая болезнь, ее виды.

- •32. Периоды лучевой болезни.

- •33. Механизм развития геморрагического синдрома и иммунодефицитного состояния при лучевой болезни.

- •34. Отдаленные последствия облучения организма ионизирующим излучением.

- •35. Типовые нарушения периферического кровообращения.

- •36. Общие феномены нарушения микроциркуляции.

- •37. Гиперемия. Виды, причины, механизмы развития.

- •38. Артериальная гиперемия. Виды, особенности микроциркуляции.

- •39. Механизмы развития, общие проявления, последствия артериальной гипертензии.

- •40. Венозная гиперемия. Причины возникновения, механизмы развития.

- •41. Общие клинические проявления венозной гиперемии. Их генез.

- •42. Особенности микроциркуляции при венозной гиперемии, их последствия.

- •43. Стаз. Виды, причины возникновения. Механизмы развития, проявления и последствия.

- •44. Ишемия. Причины возникновения, патогенетическая классификация. Механизмы развития и проявления.

- •45. Общие клинические проявления ишемии. Их генез.

- •46. Особенности нарушений микроциркуляции при ишемии. Исходы ишемии.

- •47. Тромбоз. Определение, причины возникновения, механизмы развития, исходы.

- •48. Эмболия. Определение, классификация, механизмы развития, исходы.

- •49. Определение понятия «гипоксия». Гипоксия как патогенетический фактор различных заболеваний (воспаление, шок, коллапс).

- •50. Классификация гипоксии, этиология, патогенез гипоксии.

- •51. Дыхательная гипоксия.

- •52. Гемическая гипоксия.

- •53. Тканевая гипоксия.

- •54. Циркуляторная гипоксия.

- •55. Этиология гипоксии при разобщении дыхания и окислительного фосфорилирования. Последствия для клетки.

- •56. Оксигенация крови при различных видах гипоксии.

- •57. Нарушение обмена веществ и физиологических функций при гипоксии.

- •58. Механизмы срочной компенсации и долговременной адаптации к гипоксии.

- •59. Патофизиологические основы профилактики и терапии гипоксии.

- •60. Определение понятия «боль».

- •61. Этиология боли, классификация алгогенных факторов.

- •62. Классификация боли.

- •63. Классификация болевых рецепторов.

- •64. Особенности болевых рецепторов.

- •65. Патогенез острой боли. Понятие и патогенез острой локализованной и нелокализованной боли. Их механизмы.

- •66. Изменения в организме при локализованной боли.

- •67. Лабораторные и клинические проявления нелокализованной боли.

- •68. Механизмы активации антиноцицептивной системы.

- •69. Патогенез хронической боли. Различие между острой и хронической болью.

- •70. Изменения в организме при боли. Общие принципы лечения боли.

- •71. Биологическое значение боли.

- •72. Стресс. Этиология, стадии, общий патогенез стресса.

- •73. Нарушения в органах при стрессе.

- •75. Нарушение энергетического обмена. Причины, механизмы, последствия.

- •76. Нарушение расщепления и всасывания углеводов. Причины, механизмы, последствия.

- •77. Нарушение межуточного обмена углеводов. Причины, механизмы, последствия.

- •78. Этиология и патогенез гипо - и гипергликемий.

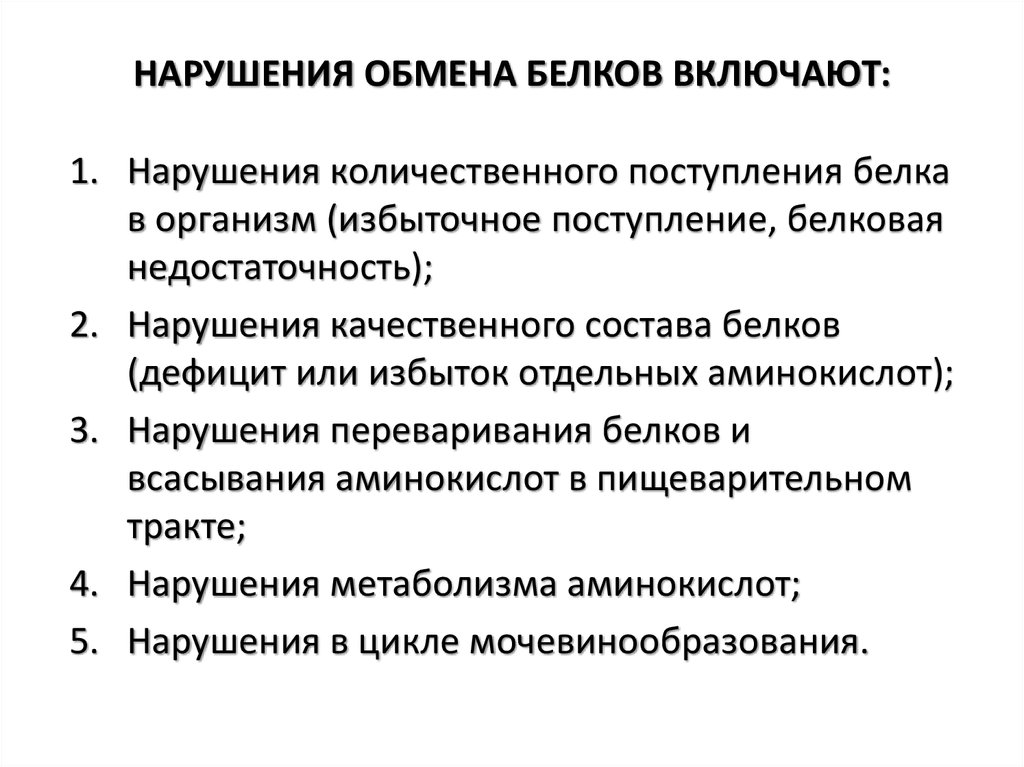

- •79. Нарушение расщепления и всасывания белков. Причины, механизмы, последствия.

- •80. Нарушение межуточного обмена белков (нарушения синтеза и катаболизма белков, нарушения превращения аминокислот).

- •81. Нарушение конечных этапов метаболизма белков (расстройства связывания и выведения токсических продуктов азотистого обмена).

- •82. Нарушение азотистого баланса, их механизмы.

- •83. Нарушения расщепления и всасывания жиров. Причины, механизмы, последствия.

- •84. Гиперлипидемия. Виды, механизмы развития.

- •85. Общее ожирение и его механизмы.

- •86. Ацидоз. Виды, причины, механизмы развития, компенсаторные реакции, последствия для организма.

- •87. Алкалоз. Виды, причины, механизмы развития, компенсаторные реакции, последствия для организма.

80. Нарушение межуточного обмена белков (нарушения синтеза и катаболизма белков, нарушения превращения аминокислот).

Нарушения межуточного обмена белков включают недостаточность синтеза, усиление синтеза и распада белков, нарушения превращения аминокислот в организме

81. Нарушение конечных этапов метаболизма белков (расстройства связывания и выведения токсических продуктов азотистого обмена).

В результате дезаминирования аминокислот образуется аммиак, который обладает сильно выраженным цитотоксическим эффектом, особенно для клеток нервной системы. В организме сформирован ряд компенсаторных процессов, обеспечивающих связывание аммиака. В печени из аммиака синтезируется мочевина, являющаяся сравнительно безвредным продуктом. В цитоплазме клеток аммиак связывается глютаминовой кислотой с образованием глютамина. Этот процесс получил название амидирования. В почках аммиак соединяется с ионом водорода с образованием иона аммония и в виде солей аммония удаляется с мочой. Этот процесс получил название аммониогенеза и является одновременно важным физиологическим механизмом, направленным на поддержание кислотно-щелочного равновесия.

Таким образом, в результате дезаминирования и синтетических процессов в печени, образуются такие конечные продукты азотистого обмена, как аммиак и мочевина. За счет превращения в цикле трикарбоновых кислот продуктов межуточного обмена белков — ацетилкоэнзима-А, γ-кетоглютората, сукцинилкоэнзима-А, фумарата и оксалоацетата — образуется АТФ, вода и СО2.

Конечные продукты азотистого обмена выделяются из организма разными путями. Мочевина и аммиак — преимущественно с мочой; вода — с мочой, через легкие и потоотделением; СО2 — преимущественно через легкие и в виде солей с мочой и потом. Конечные продукты белкового обмена, содержащие азот, являются важной составной частью небелкового азота крови (остаточный азот). В норме его содержание в крови составляет 20— 40 мг % (14,3—28,6 ммоль/л).

82. Нарушение азотистого баланса, их механизмы.

Основным феноменом нарушений образования и выведения конечных продуктов белкового обмена является увеличение небелкового азота крови (гиперазотемия). В зависимости от происхождения гиперазотемия подразделяется на продукционную (печеночную) и ретенционную (почечную).

83. Нарушения расщепления и всасывания жиров. Причины, механизмы, последствия.

Нарушения гидролиза и всасывания жиров. Липиды, преимущественно в виде нейтральных триглицеридов, поступая с пищей в двенадцатиперстную кишку, подвергаются эмульгированию желчью, с образованием хиломикронов диаметром 5 ммк. Под влиянием липазы поджелудочной железы и кишечного сока триглицериды гидролизуются до жирных кислот, моноглицеридов и образуют мицеллы. Жирные кислоты образуют с желчными кислотами водорастворимые комплексы (холеинаты), которые, поступая в кишечный эпителий, снова распадаются до образования жирных кислот. В кишечном эпителии при наличии АТФ осуществляется ресинтез триглицеридов, которые поступают в лимфу в составе липопротеинов. Часть триглицеридов всасывается без гидролиза. Ненасыщенные жирные кислоты с короткой углеродной цепью поступают в систему воротной вены. Триглицериды, поступая в венозную кровь, частично задерживаются в легких и в дальнейшем в кровеносном русле расщепляются липопротеиновой липазой, образующейся эндотелием сосудов до жирных кислот и глицерина. Жирные кислоты адсорбируются на альбумине и доставляются в жировые депо, где снова ресинтезируются в триглицериды, а частично доставляются к различным органам, особенно к печени, где в качестве энергетического субстрата подвергаются окислению. Глицерин подвергается фосфорилированию с образованием глицеральдегидфосфата, являющегося общим продуктом углеводного и жирового обмена. Жирные кислоты подвергаются β-окислению, при котором углеродная цепь укорачивается на два углеродных атома и образуется молекула ацетилКоА за каждый цикл, β-окисление свободных жирных кислот происходит внутри митохондрий. В результате окисления и сопряженного с ним окислительного фосфорилирования очень большое количество химической энергии свободных жирных кислот аккумулируется в виде АТФ. Так, при окислении одной молекулы пальмитиновой кислоты образуется 130 молекул АТФ, в то время как при окислении одной молекулы глюкозы, одного из наиболее важных в энергетическом отношении субстратов, синтезируется только 38 молекул АТФ. Нарушение гидролиза жира может быть обусловлено недостаточным поступлением желчи в двенадцатиперстную кишку и эмульгированием жира, что наблюдается при механической желтухе, гепатите, интоксикациях, расстройствах кровообращения, гипоксии. Но даже при полном отсутствии желчи стеаторея не превышает 20 г/сутки, так как дистальные отделы тощей подвздошной кишки компенсируют пониженную абсорбцию в проксимальном отделе тощей кишки, но всасывание холестерина и жирорастворимых витаминов невозможно без желчных кислот (Г. Галлер с соавт.). Воспаление, опухоли поджелудочной железы и кишечника приводят к дефициту липазы. Снижение кислотности желудка и усиление перистальтики желудочно-кишечного тракта не обеспечивают достаточно эффективного гидролиза жира, даже если он эмульгирован.

Нарушение всасывания наблюдается при недостаточном расщеплении жиров, а также при воспалении, расстройствах кровообращения в кишечнике, нейроэндокринных расстройствах. В этих случаях нарушается транспорт и ресинтез триглицеридов из жирных кислот в кишечном эпителии. При дефиците витаминов А и В имеет место 172 нарушение образования ферментов, участвующих в ресинтезе триглицеридов в эпителии кишечника. При отравлении флоридзином и монойодацетатом блокируются процессы фосфорилирования и использование АТФ для ресинтеза триглицеридов в кишечнике. Нарушение расщепления обнаруживается и при избыточном содержании кальция и магния, ибо они образуют с жирными кислотами нерастворимые в воде соединения.