- •1. Определение понятия «патологическая физиология» как наука.

- •2. Роль патофизиологии в системе медицинских знаний.

- •3. Определение понятия «этиология».

- •4. Определение понятия «патогенез».

- •5. Что такое «главное звено патогенеза»?

- •6. Основа патогенеза.

- •7. Приведите примеры причинно-следственных взаимоотношений в динамике патологического процесса (болезни).

- •8. Что такое «порочный круг»?

- •9. Приведите примеры формирования «порочных кругов» в динамике патологического процесса.

- •10. Патофизиологический эксперимент и его характеристика. Морально-этические аспекты экспериментирования на животных.

- •11. Определение понятия «патологический процесс».

- •12. Что такое «типовой патологический процесс»?

- •13. Определение понятия «болезнь».

- •14. Понятие о реактивности и резистентности организма. Роль реактивности в патологии.

- •15. Виды реактивности. Структура индивидуальной реактивности. Роль пола и возраста в реактивности и резистентности организма.

- •16. Определение понятия «конституция». Роль наследственности и конституции в реактивности организма. Основные признаки конституциональных типов.

- •17. Приобретенная реактивность. Биологические и социальные факторы, влияющие на ее формирование. Механизмы формирования приобретенной реактивности.

- •18. Роль исходного функционального состояния в реактивности.

- •19. Роль нервной системы в механизмах реактивности организма.

- •20. Роль эндокринной системы и обмена веществ в механизмах реактивности.

- •21. Роль иммунной системы в механизмах реактивности организма.

- •22. Роль обменных механизмов в реактивности организма.

- •23. Электрический ток, виды. Механизм повреждающего действия электрического тока на организм.

- •24. Общее и местное действие электрического тока.

- •25. Зависимость тяжести электротравмы от физических параметров, реактивности организма и пути прохождения электрического тока через организм.

- •26. Повреждающее действие постоянного и переменного электрического тока.

- •27. Характеристика ионизирующего излучения и его виды.

- •28. Прямое и опосредованное действие ионизирующего излучения.

- •29. Понятие о радиочувствительности и радиорезистентности.

- •30. Перечислите клетки органов и тканей в порядке убывания их радиочувствительности.

- •31. Лучевая болезнь, ее виды.

- •32. Периоды лучевой болезни.

- •33. Механизм развития геморрагического синдрома и иммунодефицитного состояния при лучевой болезни.

- •34. Отдаленные последствия облучения организма ионизирующим излучением.

- •35. Типовые нарушения периферического кровообращения.

- •36. Общие феномены нарушения микроциркуляции.

- •37. Гиперемия. Виды, причины, механизмы развития.

- •38. Артериальная гиперемия. Виды, особенности микроциркуляции.

- •39. Механизмы развития, общие проявления, последствия артериальной гипертензии.

- •40. Венозная гиперемия. Причины возникновения, механизмы развития.

- •41. Общие клинические проявления венозной гиперемии. Их генез.

- •42. Особенности микроциркуляции при венозной гиперемии, их последствия.

- •43. Стаз. Виды, причины возникновения. Механизмы развития, проявления и последствия.

- •44. Ишемия. Причины возникновения, патогенетическая классификация. Механизмы развития и проявления.

- •45. Общие клинические проявления ишемии. Их генез.

- •46. Особенности нарушений микроциркуляции при ишемии. Исходы ишемии.

- •47. Тромбоз. Определение, причины возникновения, механизмы развития, исходы.

- •48. Эмболия. Определение, классификация, механизмы развития, исходы.

- •49. Определение понятия «гипоксия». Гипоксия как патогенетический фактор различных заболеваний (воспаление, шок, коллапс).

- •50. Классификация гипоксии, этиология, патогенез гипоксии.

- •51. Дыхательная гипоксия.

- •52. Гемическая гипоксия.

- •53. Тканевая гипоксия.

- •54. Циркуляторная гипоксия.

- •55. Этиология гипоксии при разобщении дыхания и окислительного фосфорилирования. Последствия для клетки.

- •56. Оксигенация крови при различных видах гипоксии.

- •57. Нарушение обмена веществ и физиологических функций при гипоксии.

- •58. Механизмы срочной компенсации и долговременной адаптации к гипоксии.

- •59. Патофизиологические основы профилактики и терапии гипоксии.

- •60. Определение понятия «боль».

- •61. Этиология боли, классификация алгогенных факторов.

- •62. Классификация боли.

- •63. Классификация болевых рецепторов.

- •64. Особенности болевых рецепторов.

- •65. Патогенез острой боли. Понятие и патогенез острой локализованной и нелокализованной боли. Их механизмы.

- •66. Изменения в организме при локализованной боли.

- •67. Лабораторные и клинические проявления нелокализованной боли.

- •68. Механизмы активации антиноцицептивной системы.

- •69. Патогенез хронической боли. Различие между острой и хронической болью.

- •70. Изменения в организме при боли. Общие принципы лечения боли.

- •71. Биологическое значение боли.

- •72. Стресс. Этиология, стадии, общий патогенез стресса.

- •73. Нарушения в органах при стрессе.

- •75. Нарушение энергетического обмена. Причины, механизмы, последствия.

- •76. Нарушение расщепления и всасывания углеводов. Причины, механизмы, последствия.

- •77. Нарушение межуточного обмена углеводов. Причины, механизмы, последствия.

- •78. Этиология и патогенез гипо - и гипергликемий.

- •79. Нарушение расщепления и всасывания белков. Причины, механизмы, последствия.

- •80. Нарушение межуточного обмена белков (нарушения синтеза и катаболизма белков, нарушения превращения аминокислот).

- •81. Нарушение конечных этапов метаболизма белков (расстройства связывания и выведения токсических продуктов азотистого обмена).

- •82. Нарушение азотистого баланса, их механизмы.

- •83. Нарушения расщепления и всасывания жиров. Причины, механизмы, последствия.

- •84. Гиперлипидемия. Виды, механизмы развития.

- •85. Общее ожирение и его механизмы.

- •86. Ацидоз. Виды, причины, механизмы развития, компенсаторные реакции, последствия для организма.

- •87. Алкалоз. Виды, причины, механизмы развития, компенсаторные реакции, последствия для организма.

11. Определение понятия «патологический процесс».

Патологический процесс представляет собой диалектическое единство повреждения и физиологической меры защиты (А.Н. Гордиенко). Патологический процесс может развиваться как изолированно (ожог, отморожение), так и на уровне целостного организма (лихорадка, гипоксия).

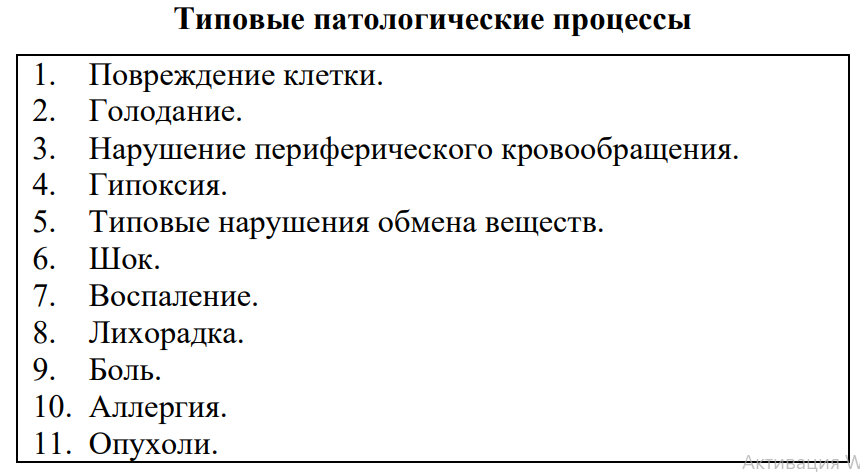

12. Что такое «типовой патологический процесс»?

Типовые процессы — это такие процессы, которые возникают при действии разнообразных этиологических факторов, но патогенез их, как правило, единый, т.е., вне зависимости от этиологического фактора, принципиально однотипное начало, развитие и возможный исход этих процессов. Ниже представлены типовые патологические процессы.

13. Определение понятия «болезнь».

Чтобы понять, что такое болезнь, необходимо определить понятие «здоровье». Всемирная организация здравоохранения определяет это понятие так: «Здоровье есть состояние полного физического, психологического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов». Как правило, врач использует для определения здоровья или болезни ряд данных:

1. Клинические проявления (симптомы).

2. Лабораторные данные.

Болезнь проявляется на уровне целостного организма, даже если это связано с поражением всего лишь одного гена.

В определении болезни можно выделить три основных момента: наличие повреждения, нарушение функций организма, расстройства биологической активности и социально-полезной деятельности человека.

14. Понятие о реактивности и резистентности организма. Роль реактивности в патологии.

Реактивность - это свойство организма реагировать определенным образом на воздействие окружающей среды. Реактивность одна из основных форм связи и взаимодействия организма как единой системы с окружающей средой за счет комплекса защитно-приспособительных реакций. Реактивность организма — это свойство целостного организма, а не отдельных его частей.

Мерой реактивности является резистентнрсть. Она характеризует устойчивость организма к действию факторов среды. Сдвиги реактивности и резистентности не всегда имеют однонаправленный характер.

Так, в вышеприведенном примере снижение реактивности зимнеспящих животных сопровождается повышением резистентности.

15. Виды реактивности. Структура индивидуальной реактивности. Роль пола и возраста в реактивности и резистентности организма.

По своей интенсивности реакции организма на действие этиологических факторов подразделяют на следующие:

1. Нормергические.

2. Гиперергические.

3. Гипоергические.

Базисная реактивность зависит от пола. Например, реактивность организма женщины значительно изменяется в менструальный период.

Женщины склонны к суставному ревматизму, обменным нарушениям, особенно желчекаменной болезни, развитию как микседемы, так и гипертиреоза. В то же время женщины более устойчивы к кровопотере, чем мужчины. Гипотензия преимущественно характерна для женщин. У мужчин чаще наблюдается язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, алкоголизм, инфаркт миокарда. Уже эти данные свидетельствуют о зависимости реактивности от пола.

Первичная реактивность зависит от возраста. Хорошо известно, что у детей раннего возраста являются незрелыми нервная и эндокринная системы, а также иммунологические механизмы. Поэтому дети весьма чувствительны к действию инфекционных раздражителей (микробы, вирусы). Вследствие слабости иммунологического механизма инфекционный процесс приобретает достаточно часто характер генерализованного. Широкое использование лекарственных средств, искусственное вскармливание приводит к аллергизации детского организма, и поэтому аллергические процессы в детском возрасте встречаются довольно часто. Преимущественно в детском возрасте встречаются такие заболевания, как корь, скарлатина, дифтерия, коклюш.

У взрослых функции нервной, эндокринной систем, иммунологические механизмы достигают своего совершенства, и поэтому заболевания в этом возрасте имеют, как правило, классическую картину. В пожилом возрасте, наоборот, начинают преобладать заболевания старческого возраста — это гипертензия, обменные нарушения, особенно сахарный диабет и атеросклероз, в связи с ослаблением иммунитета увеличивается частота злокачественных опухолей.