- •1. Определение понятия «патологическая физиология» как наука.

- •2. Роль патофизиологии в системе медицинских знаний.

- •3. Определение понятия «этиология».

- •4. Определение понятия «патогенез».

- •5. Что такое «главное звено патогенеза»?

- •6. Основа патогенеза.

- •7. Приведите примеры причинно-следственных взаимоотношений в динамике патологического процесса (болезни).

- •8. Что такое «порочный круг»?

- •9. Приведите примеры формирования «порочных кругов» в динамике патологического процесса.

- •10. Патофизиологический эксперимент и его характеристика. Морально-этические аспекты экспериментирования на животных.

- •11. Определение понятия «патологический процесс».

- •12. Что такое «типовой патологический процесс»?

- •13. Определение понятия «болезнь».

- •14. Понятие о реактивности и резистентности организма. Роль реактивности в патологии.

- •15. Виды реактивности. Структура индивидуальной реактивности. Роль пола и возраста в реактивности и резистентности организма.

- •16. Определение понятия «конституция». Роль наследственности и конституции в реактивности организма. Основные признаки конституциональных типов.

- •17. Приобретенная реактивность. Биологические и социальные факторы, влияющие на ее формирование. Механизмы формирования приобретенной реактивности.

- •18. Роль исходного функционального состояния в реактивности.

- •19. Роль нервной системы в механизмах реактивности организма.

- •20. Роль эндокринной системы и обмена веществ в механизмах реактивности.

- •21. Роль иммунной системы в механизмах реактивности организма.

- •22. Роль обменных механизмов в реактивности организма.

- •23. Электрический ток, виды. Механизм повреждающего действия электрического тока на организм.

- •24. Общее и местное действие электрического тока.

- •25. Зависимость тяжести электротравмы от физических параметров, реактивности организма и пути прохождения электрического тока через организм.

- •26. Повреждающее действие постоянного и переменного электрического тока.

- •27. Характеристика ионизирующего излучения и его виды.

- •28. Прямое и опосредованное действие ионизирующего излучения.

- •29. Понятие о радиочувствительности и радиорезистентности.

- •30. Перечислите клетки органов и тканей в порядке убывания их радиочувствительности.

- •31. Лучевая болезнь, ее виды.

- •32. Периоды лучевой болезни.

- •33. Механизм развития геморрагического синдрома и иммунодефицитного состояния при лучевой болезни.

- •34. Отдаленные последствия облучения организма ионизирующим излучением.

- •35. Типовые нарушения периферического кровообращения.

- •36. Общие феномены нарушения микроциркуляции.

- •37. Гиперемия. Виды, причины, механизмы развития.

- •38. Артериальная гиперемия. Виды, особенности микроциркуляции.

- •39. Механизмы развития, общие проявления, последствия артериальной гипертензии.

- •40. Венозная гиперемия. Причины возникновения, механизмы развития.

- •41. Общие клинические проявления венозной гиперемии. Их генез.

- •42. Особенности микроциркуляции при венозной гиперемии, их последствия.

- •43. Стаз. Виды, причины возникновения. Механизмы развития, проявления и последствия.

- •44. Ишемия. Причины возникновения, патогенетическая классификация. Механизмы развития и проявления.

- •45. Общие клинические проявления ишемии. Их генез.

- •46. Особенности нарушений микроциркуляции при ишемии. Исходы ишемии.

- •47. Тромбоз. Определение, причины возникновения, механизмы развития, исходы.

- •48. Эмболия. Определение, классификация, механизмы развития, исходы.

- •49. Определение понятия «гипоксия». Гипоксия как патогенетический фактор различных заболеваний (воспаление, шок, коллапс).

- •50. Классификация гипоксии, этиология, патогенез гипоксии.

- •51. Дыхательная гипоксия.

- •52. Гемическая гипоксия.

- •53. Тканевая гипоксия.

- •54. Циркуляторная гипоксия.

- •55. Этиология гипоксии при разобщении дыхания и окислительного фосфорилирования. Последствия для клетки.

- •56. Оксигенация крови при различных видах гипоксии.

- •57. Нарушение обмена веществ и физиологических функций при гипоксии.

- •58. Механизмы срочной компенсации и долговременной адаптации к гипоксии.

- •59. Патофизиологические основы профилактики и терапии гипоксии.

- •60. Определение понятия «боль».

- •61. Этиология боли, классификация алгогенных факторов.

- •62. Классификация боли.

- •63. Классификация болевых рецепторов.

- •64. Особенности болевых рецепторов.

- •65. Патогенез острой боли. Понятие и патогенез острой локализованной и нелокализованной боли. Их механизмы.

- •66. Изменения в организме при локализованной боли.

- •67. Лабораторные и клинические проявления нелокализованной боли.

- •68. Механизмы активации антиноцицептивной системы.

- •69. Патогенез хронической боли. Различие между острой и хронической болью.

- •70. Изменения в организме при боли. Общие принципы лечения боли.

- •71. Биологическое значение боли.

- •72. Стресс. Этиология, стадии, общий патогенез стресса.

- •73. Нарушения в органах при стрессе.

- •75. Нарушение энергетического обмена. Причины, механизмы, последствия.

- •76. Нарушение расщепления и всасывания углеводов. Причины, механизмы, последствия.

- •77. Нарушение межуточного обмена углеводов. Причины, механизмы, последствия.

- •78. Этиология и патогенез гипо - и гипергликемий.

- •79. Нарушение расщепления и всасывания белков. Причины, механизмы, последствия.

- •80. Нарушение межуточного обмена белков (нарушения синтеза и катаболизма белков, нарушения превращения аминокислот).

- •81. Нарушение конечных этапов метаболизма белков (расстройства связывания и выведения токсических продуктов азотистого обмена).

- •82. Нарушение азотистого баланса, их механизмы.

- •83. Нарушения расщепления и всасывания жиров. Причины, механизмы, последствия.

- •84. Гиперлипидемия. Виды, механизмы развития.

- •85. Общее ожирение и его механизмы.

- •86. Ацидоз. Виды, причины, механизмы развития, компенсаторные реакции, последствия для организма.

- •87. Алкалоз. Виды, причины, механизмы развития, компенсаторные реакции, последствия для организма.

56. Оксигенация крови при различных видах гипоксии.

57. Нарушение обмена веществ и физиологических функций при гипоксии.

1. ЦНС: Головная боль, эйфория (нарушение тормозных процессов), нарушение координации движений, двигательное беспокойство, судороги (ослабление тормозного влияния коры на подкорковые центры), кома (угасают функции коры, подкорковых и стволовых центров головного мозга), очаговые кровоизлияния в оболочки и ткань мозга, дегенеративные изменения в коре мозга, мозжечке и подкорковых ганглиях.

2. Сердечно-сосудистая система: Нарушения возбудимости, проводимости и сократимости миокарда тахикардия, аритмии, централизация кровообращения, снижение сердечной деятельности и сосудистого тонуса.

3. Система дыхания: Тахипное, периодическое дыхание (повреждение дыхательного центра), развитие застойных явлений в легких, утолщение альвеолярно- капиллярной мембраны.

4. Система пищеварения: Снижение секреции пищеварительных соков, угнетение моторики ЖКТ, нарушение функции печени, может привести к гибели клеток в центре печеночных долек.

5. Выделительная система: Полиурия, сменяющаяся нарушением фильтрационной способности почек, морфологически: некробиоз или некроз почечных канальцев.

6. Нарушения обмена веществ при гипоксии: Снижение энергообразования, активация гликолиза и гликогенолиза, накопление молочной и пировиноградной кислот, метаболический ацидоз -> Нарушения в органах и системах.

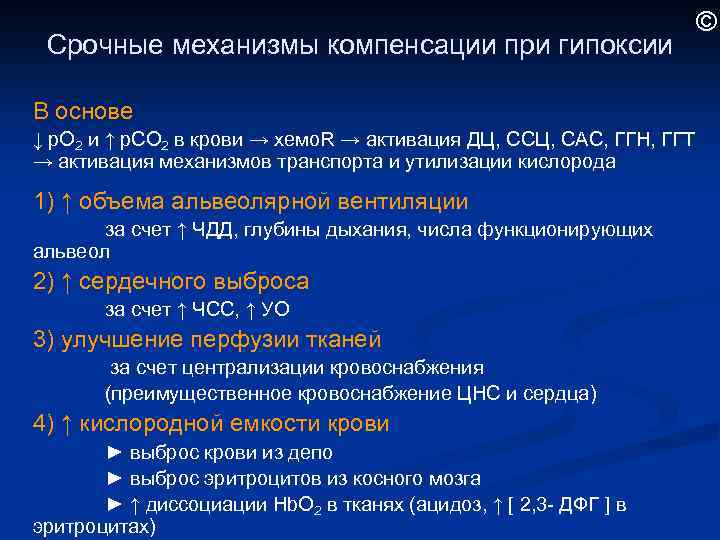

58. Механизмы срочной компенсации и долговременной адаптации к гипоксии.

Срочные компенсаторные реакции возникают рефлекторно и со стороны дыхания проявляются учащением и углублением дыхания увеличением минутного объема дыхания, мобилизацией резервных альвеол, увеличением легочного кровообращения. Все эти реакции направлены на улучшение доставки кислорода в капилляры и оксигенацию гемоглобина в легких. Последнему во многом способствует (вследствие гипервентиляции) снижение СО2 (гипокапния), сдвиг рН в щелочную сторону, что повышает сродство гемоглобина к кислороду.

Со стороны сердечно-сосудистой системы проявляются тахикардией, увеличением минутного объема кровообращения, повышением системного артериального давления, увеличением линейной и объемной скорости кровотока, венозного возврата крови к сердцу, увеличением количества функционирующих капилляров, явлениями централизации кровообращения. Поступление крови по артериоло-венулярным анастомозам, минуя капиллярное русло, позволяет поддерживать кровообращение, а, следовательно, и снабжение кислородом жизненно важных органов — мозга, сердца, печени. Учитывая, что мозг, миокард и печень функционируют только лишь в аэробных условиях, а также их способность осуществлять утилизацию молочной кислоты, поступающей из других органов, становится понятной роль централизации кровообращения как адаптивной реакции.

На уровне микроциркуляторного русла наблюдается вазодилятация за счет продуктов распада АТФ до АДФ, АМФ и неорганического фосфата, аденозина, а также в условиях ацидоза за счет снижения возбудимости а-адренорецепторов к катехоламинам.

Важной адаптивной реакцией является увеличение массы циркулирующей крови за счет выброса ее из органов кровяных депо.

На уровне клеток, происходит резкая активация гликолитического пути образования макроэргов (практически единственного в условиях гипоксии). В крови увеличивается количество глюкозы, как основного энергетического субстрата. При гликолизе накапливается молочная и пировиноградная кислоты, развивается ацидоз, который способствует усилению диссоциации оксигемоглобина в капиллярах тканей.

В условиях гипоксии возможно нарушение мембран клеток и органелл, их проницаемости, однако за счет активации системы гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников, выделяющей глюкокортикоиды, стабильность мембран (особенно лизосом) может сохраняться в определенных пределах.

Одним из механизмов адаптации на клеточном уровне является повышение устойчивости клеток за счет снижения уровня критической концентрации кислорода (А.Я. Чихов, А.В. Осипенко). Кроме того, установлена значительная активация НАДН-дегидрогеназы и усиление процессов дыхания и фосфорилирования (Н.А. Рубанова с соавт.).

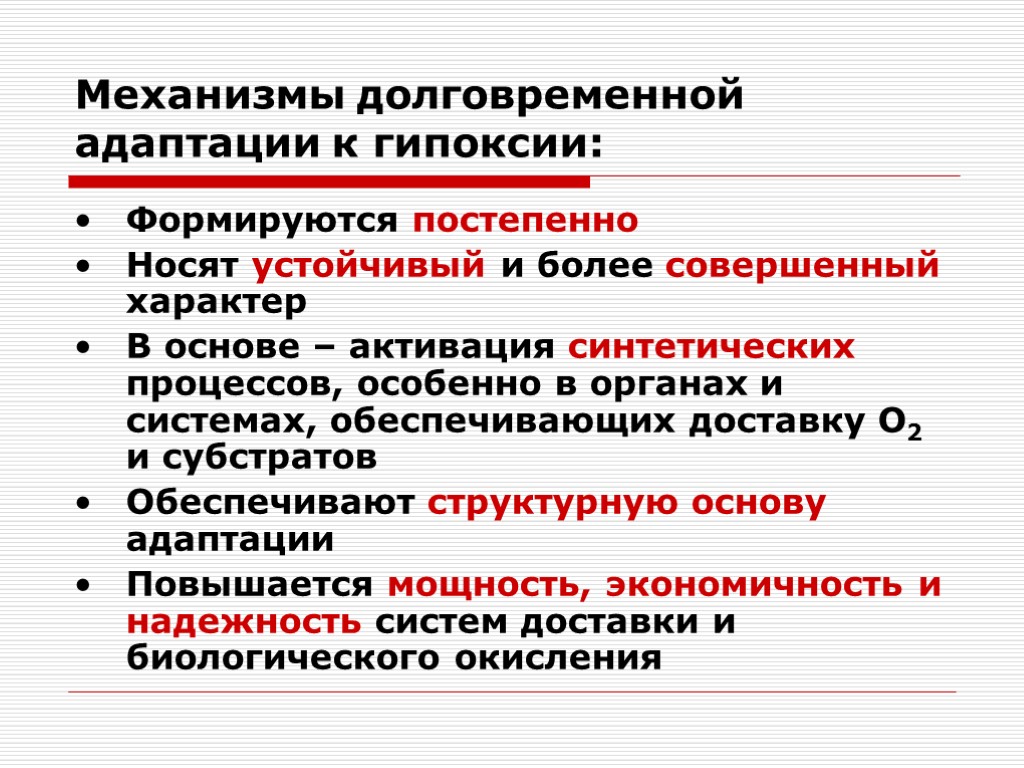

Долговременные компенсаторные реакции возникают при хронической гипоксии, наблюдаемой при различных заболеваниях, при специальных тренировках к недостатку кислорода или жизни человека в высокогорных условиях. Они формируются на путях транспорта и утилизации кислорода.

Со стороны дыхательного аппарата это проявляется в увеличении диффузионной поверхности легких.

Со стороны сердечнососудистой системы и крови — это компенсаторная гипертрофия сердца (Ф.З. Меерсон), увеличение количества эритроцитов и гемоглобина и, следовательно, объема циркулирующей крови, за счет активации эритропоэза в костном мозге.

На уровне тканей долговременная компенсация проявляется увеличением массы митохондрий на единицу массы клетки и, следовательно, улучшением утилизации кислорода (Н.И. Лосев с соавт.).

Поглощение кислорода в условиях гипоксии обусловлено увеличением числа митохондрий в клетках, активной поверхности каждой митохондрии, сродства дыхательных ферментов митохондрий к кислороду, транспорта кислорода из крови в клетки.

(ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Важнейшие компенсаторные механизмы со стороны аппарата дыхания при гипоксии:

Увеличение легочной вентиляции за счет одышки

Увеличение дыхательной поверхности легких

Гипертрофия дыхательных мышц.

Гематогенные механизмы компенсации при гипоксии:

Выброс крови из депо

Активация эритропоэза с явлениями гиперплазии костного мозга.

Гемодинамические компенсаторные механизмы при гипоксии:

Увеличение МОК.

Повышение ОПС

Повышение уровня артериального давления

Увеличение скорости кровотока

Перераспределение кровотока в сторону преимущественного кровоснабжения мозга, сердца, легких (централизация кровоснабжения)

Гипертрофия миокарда.