- •1. Определение понятия «патологическая физиология» как наука.

- •2. Роль патофизиологии в системе медицинских знаний.

- •3. Определение понятия «этиология».

- •4. Определение понятия «патогенез».

- •5. Что такое «главное звено патогенеза»?

- •6. Основа патогенеза.

- •7. Приведите примеры причинно-следственных взаимоотношений в динамике патологического процесса (болезни).

- •8. Что такое «порочный круг»?

- •9. Приведите примеры формирования «порочных кругов» в динамике патологического процесса.

- •10. Патофизиологический эксперимент и его характеристика. Морально-этические аспекты экспериментирования на животных.

- •11. Определение понятия «патологический процесс».

- •12. Что такое «типовой патологический процесс»?

- •13. Определение понятия «болезнь».

- •14. Понятие о реактивности и резистентности организма. Роль реактивности в патологии.

- •15. Виды реактивности. Структура индивидуальной реактивности. Роль пола и возраста в реактивности и резистентности организма.

- •16. Определение понятия «конституция». Роль наследственности и конституции в реактивности организма. Основные признаки конституциональных типов.

- •17. Приобретенная реактивность. Биологические и социальные факторы, влияющие на ее формирование. Механизмы формирования приобретенной реактивности.

- •18. Роль исходного функционального состояния в реактивности.

- •19. Роль нервной системы в механизмах реактивности организма.

- •20. Роль эндокринной системы и обмена веществ в механизмах реактивности.

- •21. Роль иммунной системы в механизмах реактивности организма.

- •22. Роль обменных механизмов в реактивности организма.

- •23. Электрический ток, виды. Механизм повреждающего действия электрического тока на организм.

- •24. Общее и местное действие электрического тока.

- •25. Зависимость тяжести электротравмы от физических параметров, реактивности организма и пути прохождения электрического тока через организм.

- •26. Повреждающее действие постоянного и переменного электрического тока.

- •27. Характеристика ионизирующего излучения и его виды.

- •28. Прямое и опосредованное действие ионизирующего излучения.

- •29. Понятие о радиочувствительности и радиорезистентности.

- •30. Перечислите клетки органов и тканей в порядке убывания их радиочувствительности.

- •31. Лучевая болезнь, ее виды.

- •32. Периоды лучевой болезни.

- •33. Механизм развития геморрагического синдрома и иммунодефицитного состояния при лучевой болезни.

- •34. Отдаленные последствия облучения организма ионизирующим излучением.

- •35. Типовые нарушения периферического кровообращения.

- •36. Общие феномены нарушения микроциркуляции.

- •37. Гиперемия. Виды, причины, механизмы развития.

- •38. Артериальная гиперемия. Виды, особенности микроциркуляции.

- •39. Механизмы развития, общие проявления, последствия артериальной гипертензии.

- •40. Венозная гиперемия. Причины возникновения, механизмы развития.

- •41. Общие клинические проявления венозной гиперемии. Их генез.

- •42. Особенности микроциркуляции при венозной гиперемии, их последствия.

- •43. Стаз. Виды, причины возникновения. Механизмы развития, проявления и последствия.

- •44. Ишемия. Причины возникновения, патогенетическая классификация. Механизмы развития и проявления.

- •45. Общие клинические проявления ишемии. Их генез.

- •46. Особенности нарушений микроциркуляции при ишемии. Исходы ишемии.

- •47. Тромбоз. Определение, причины возникновения, механизмы развития, исходы.

- •48. Эмболия. Определение, классификация, механизмы развития, исходы.

- •49. Определение понятия «гипоксия». Гипоксия как патогенетический фактор различных заболеваний (воспаление, шок, коллапс).

- •50. Классификация гипоксии, этиология, патогенез гипоксии.

- •51. Дыхательная гипоксия.

- •52. Гемическая гипоксия.

- •53. Тканевая гипоксия.

- •54. Циркуляторная гипоксия.

- •55. Этиология гипоксии при разобщении дыхания и окислительного фосфорилирования. Последствия для клетки.

- •56. Оксигенация крови при различных видах гипоксии.

- •57. Нарушение обмена веществ и физиологических функций при гипоксии.

- •58. Механизмы срочной компенсации и долговременной адаптации к гипоксии.

- •59. Патофизиологические основы профилактики и терапии гипоксии.

- •60. Определение понятия «боль».

- •61. Этиология боли, классификация алгогенных факторов.

- •62. Классификация боли.

- •63. Классификация болевых рецепторов.

- •64. Особенности болевых рецепторов.

- •65. Патогенез острой боли. Понятие и патогенез острой локализованной и нелокализованной боли. Их механизмы.

- •66. Изменения в организме при локализованной боли.

- •67. Лабораторные и клинические проявления нелокализованной боли.

- •68. Механизмы активации антиноцицептивной системы.

- •69. Патогенез хронической боли. Различие между острой и хронической болью.

- •70. Изменения в организме при боли. Общие принципы лечения боли.

- •71. Биологическое значение боли.

- •72. Стресс. Этиология, стадии, общий патогенез стресса.

- •73. Нарушения в органах при стрессе.

- •75. Нарушение энергетического обмена. Причины, механизмы, последствия.

- •76. Нарушение расщепления и всасывания углеводов. Причины, механизмы, последствия.

- •77. Нарушение межуточного обмена углеводов. Причины, механизмы, последствия.

- •78. Этиология и патогенез гипо - и гипергликемий.

- •79. Нарушение расщепления и всасывания белков. Причины, механизмы, последствия.

- •80. Нарушение межуточного обмена белков (нарушения синтеза и катаболизма белков, нарушения превращения аминокислот).

- •81. Нарушение конечных этапов метаболизма белков (расстройства связывания и выведения токсических продуктов азотистого обмена).

- •82. Нарушение азотистого баланса, их механизмы.

- •83. Нарушения расщепления и всасывания жиров. Причины, механизмы, последствия.

- •84. Гиперлипидемия. Виды, механизмы развития.

- •85. Общее ожирение и его механизмы.

- •86. Ацидоз. Виды, причины, механизмы развития, компенсаторные реакции, последствия для организма.

- •87. Алкалоз. Виды, причины, механизмы развития, компенсаторные реакции, последствия для организма.

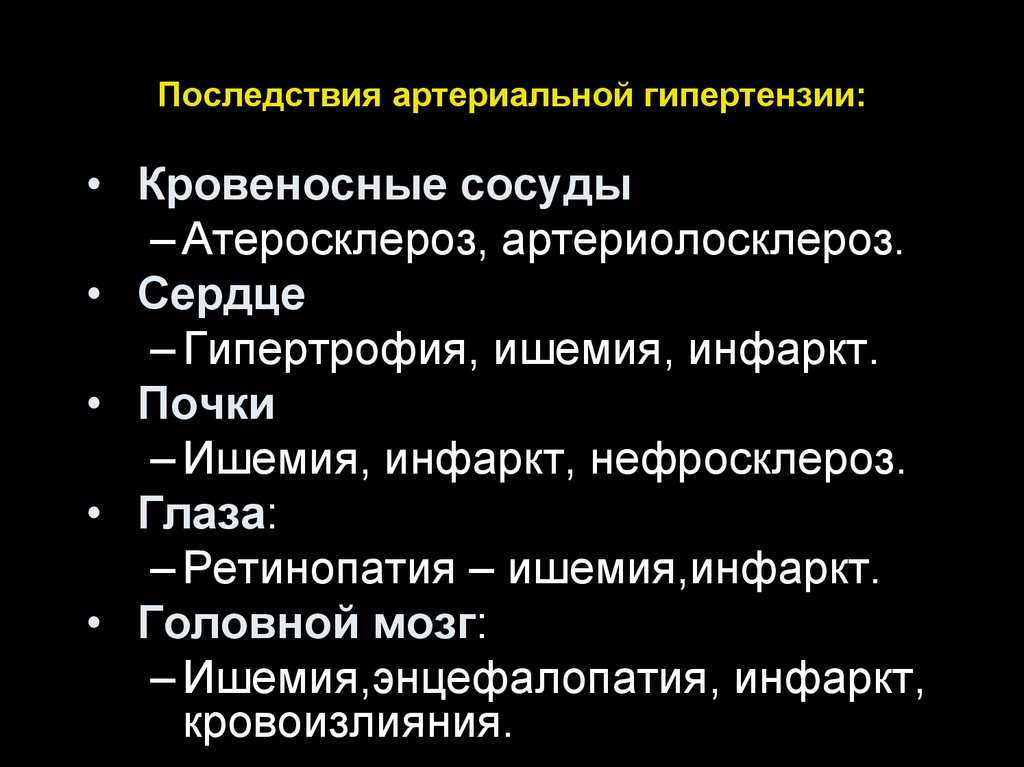

39. Механизмы развития, общие проявления, последствия артериальной гипертензии.

МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

В основе патогенеза гипертонической болезни лежит увеличение объема минутного сердечного выброса и сопротивления периферического сосудистого русла. В ответ на воздействие стрессового фактора возникают нарушения регуляции тонуса периферических сосудов высшими центрами головного мозга (гипоталамусом и продолговатым мозгом). Возникает спазм артериол на периферии, в т. ч. почечных, что вызывает формирование дискинетичесного и дисциркуляторного синдромов. Увеличивается секреция нейрогормонов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. Альдостерон, участвующий в минеральном обмене, вызывает задержку воды и натрия в сосудистом русле, что еще более увеличивает объем циркулирующей в сосудах крови и повышает АД. При артериальной гипертензии увеличивается вязкость крови, что вызывает снижение скорости кровотока и обменных процессов в тканях. Инертные стенки сосудов утолщаются, их просвет сужается, что фиксирует высокий уровень общего периферического сопротивления сосудов и делает артериальную гипертензию необратимой. В дальнейшем в результате повышения проницаемости и плазматического пропитывания сосудистых стенок происходит развитие элластофиброза и артериолосклероза, что в конечном итоге ведет к вторичным изменениям в тканях органов: склерозу миокарда, гипертонической энцефалопатии, первичному нефроангиосклерозу. Степень поражения различных органов при гипертонической болезни может быть неодинаковой, поэтому выделяют несколько клинико-анатомических вариантов гипертонии с преимущественным поражением сосудов почек, сердца и мозга.

СИМПТОМЫ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

Варианты течения гипертонической болезни разнообразны и зависят от уровня повышения АД и от задействованности органов-мишеней. На ранних этапах гипертоническая болезнь характеризуется невротическими нарушениями: головокружением, преходящими головными болями (чаще в затылке) и тяжестью в голове, шумом в ушах, пульсацией в голове, нарушением сна, утомляемостью, вялостью, ощущением разбитости, сердцебиением, тошнотой.

В дальнейшем присоединяется одышка при быстрой ходьбе, беге, нагрузке, подъеме в лестницу. Артериальное давление стойко выше 140-160/90-95 мм рт ст. Отмечается потливость, покраснение лица, ознобоподобный тремор, онемение пальцев ног и рук, типичны тупые длительные боли в области сердца.

При

задержке жидкости наблюдается отечность

рук («симптом кольца» - сложно снять с

пальца кольцо), лица, одутловатость век,

скованность. У пациентов с гипертонической

болезнью отмечается пелена, мелькание

мушек и молний перед глазами, что связано

со спазмом сосудов в сетчатке глаз;

наблюдается прогрессирующее снижение

зрения, кровоизлияния в сетчатку могут

вызвать полную потерю зрения.

40. Венозная гиперемия. Причины возникновения, механизмы развития.

Венозная (застойная, или пассивная) гиперемия характеризуется нарушением оттока венозной крови от органа или участка ткани при нормальном артериальном притоке крови.

ПРИЧИНЫ:

Основными причинами ее являются: сдавление венозных сосудов опухолью, рубцом, жгутом, инородным телом, беременной маткой; образование тромбов или развитие сердечной недостаточности, при которой обычно развивается гиперемия большого или малого круга кровообращения.

ПРИЗНАКИ ВЕНОЗНОЙ ГИПЕРЕМИИ СО СТОРОНЫ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ:

Со стороны микроциркуляции при этом наблюдается постепенно развивающееся уменьшение линейной и объемной скорости кровотока с последующим формированием толчкообразного, маятникообразного движения крови и стаза. Гидростатическое давление и проницаемость сосудов повышаются, увеличивается количество капилляров, переполненных кровью, они обычно резко расширены.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВЕНОЗНОЙ ГИПЕРЕМИИ:

Клинически застойная гиперемия характеризуется цианозом, понижением температуры, значительным увеличением органа или участка ткани в объеме. Последнее связано с накоплением крови вследствие ограниченного оттока при продолжающемся притоке ее, а также в результате усиленного выпотевания жидкости из сосудов в межтканевое пространство и нарушения ее резорбции в лимфатические сосуды.

Цианоз связан с уменьшением количества оксигемоглобина и накоплением восстановленного гемоглобина, который и определяет синюшный оттенок гиперемированного участка.

Важнейшим проявлением застойной гиперемии является гипоксия тканей.

Снижение температуры на участке венозной гиперемии является следствием уменьшения притока теплой крови, снижением интенсивности метаболических процессов и усиления теплоотдачи через расширенные венозные сосуды. Исключением являются внутренние органы, где изменение температуры не происходит.

ИСХОДЫ ВЕНОЗНОЙ ГИПЕРЕМИИ:

Исходы венозной гиперемии зависят от степени ее выраженности, продолжительности, наличия возможности оттока по коллатеральным путям. Например, при циррозе печени возможен отток крови из сосудов брюшной полости по венам пищевода. Вследствие повышения давления и резкого расширения вен повышается транссудация с формированием отечности, возможны кровоизлияния, разрывы сосудов и кровотечения (например, пищеводные, кишечные, геморроидальные). При длительной венозной гиперемии отмечается выраженная гипоксия, нарушение обмена веществ, накопление кислых продуктов и, в конечном итоге, стимуляция размножения фибробластов и разрастания соединительной ткани.