- •Занятие №9. Итоговое занятие по разделу «Физиология сенсорных функций»

- •Ответы на тестовые вопросы:

- •Ответы на вопросы для собеседования:

- •2. Общие механизмы возбуждения рецепторов.

- •3.Биоэлектрические явления в рецепторах (рецепторный и генераторный потенциалы).

- •4. Различение сигналов. Закон Вебера-Фехнера.

- •5. Адаптация сенсорной системы.

- •6. Взаимодействие сенсорных систем.

- •7. Периферический (рецепторный) отдел обонятельной сенсорной системы.

- •8. Проводниковый и корковый отделы обонятельной сенсорной системы.

- •9. Периферический (рецепторный) отдел вкусовой сенсорной системы.

- •10. Проводниковый и корковый отделы вкусовой сенсорной системы.

- •11. Вкусовые ощущения и восприятие. Вкусовая адаптация.

- •12. Кожная рецепция (виды рецепторов кожи, виды кожной чувствительности).

- •13. Кожная механорецепция (механизм возбуждения механорецепторов кожи).

- •14. Кожная терморецепция (механизм возбуждения терморецепторов кожи).

- •15. Интрафузальные мышечные веретена, их характеристика и механизм возбуждения.

- •16. Сухожильные рецепторы Гольджи, их характеристика и механизм возбуждения.

- •17. Проводниковый и корковый отделы соматосенсорной системы.

- •18. Лемнисковый путь.

- •19. Спиноталамический путь.

- •20. Корковое представительство соматической чувствительности. Сенсорный гомункулюс.

- •21. Висцеросенсорная система. Интерорецепторы, их характеристика.

- •23. Болевая сенсорная система (ноцицептивная система).

- •24. Физиологическая роль боли.

- •25. Теории происхождения боли.

- •26. Классификация физиологической боли.

- •27. Отраженная и проецированная боль, механизмы их развития.

- •28. Система подавления боли (антиноцицептивная система).

- •29. Локальный и нисходящий контроль боли.

- •30. Нейрофизиологические основы местной анестезии и наркоза как средств обезболивания.

- •31. Функции вестибулярной сенсорной системы.

- •32. Строение и функции вестибулярного аппарата как периферического отдела вестибулярной сенсорной системы.

- •33. Характеристика рецепторов вестибулярного аппарата, механизм вестибулорецепии.

- •34. Проводниковый и корковый отделы вестибулярной сенсорной системы.

- •35. Вестибулярные рефлексы, их характеристика. Нистагм глаз.

- •6. Строение и функции наружного и среднего уха

- •7. Строение и функции внутреннего уха.

- •38. Механизм слуховой рецепции.

- •39. Электрические явления в улитке.

- •40. Проводниковый и корковый отделы слуховой сенсорной системы.

- •41. Анализ частоты звука.

- •42. Слуховые ощущения.

- •43. Методы исследования слуха.

- •Исследование слуха с помощью аудиометра

- •44. Состав и функции оптического аппарата глаза.

- •45. Аккомодация глаза, ее механизмы при рассматривании близких и далеких предметов.

- •46. Близорукость, ее происхождение и способ коррекции.

- •47. Дальнозоркость, ее происхождение и способ коррекции.

- •48. Астигматизм, ее происхождение и способ коррекции.

- •49. Зрачковый рефлекс, механизмы сужения и расширения зрачка.

- •50. Строение и функции сетчатки глаза.

- •51. Пигментный слой сетчатки глаза, его функции.

- •52. Фоторецепторы, их классификация и функции их сегментов.

- •53. Зрительные пигменты, их виды и функции.

- •54. Фотохимические процессы в рецепторах сетчатки глаза.

- •55. Электрические явления в сетчатке и зрительном нерве.

- •56. Морфофункциональная характеристика проводникового и коркового отделов зрительной сенсорной системы. Специфическое зрительное ядро таламуса.

- •57. Зрительная адаптация, характеристика процесса зрительной адаптации.

- •58. Цветовое зрение. Теории цветоощущения.

- •59. Виды цветовой слепоты. Исследование цветового зрения.

- •60. Бинокулярное зрение, его происхождение.

- •61. Острота зрения, определение остроты зрения.

- •62. Поле зрения, определение границ поля зрения.

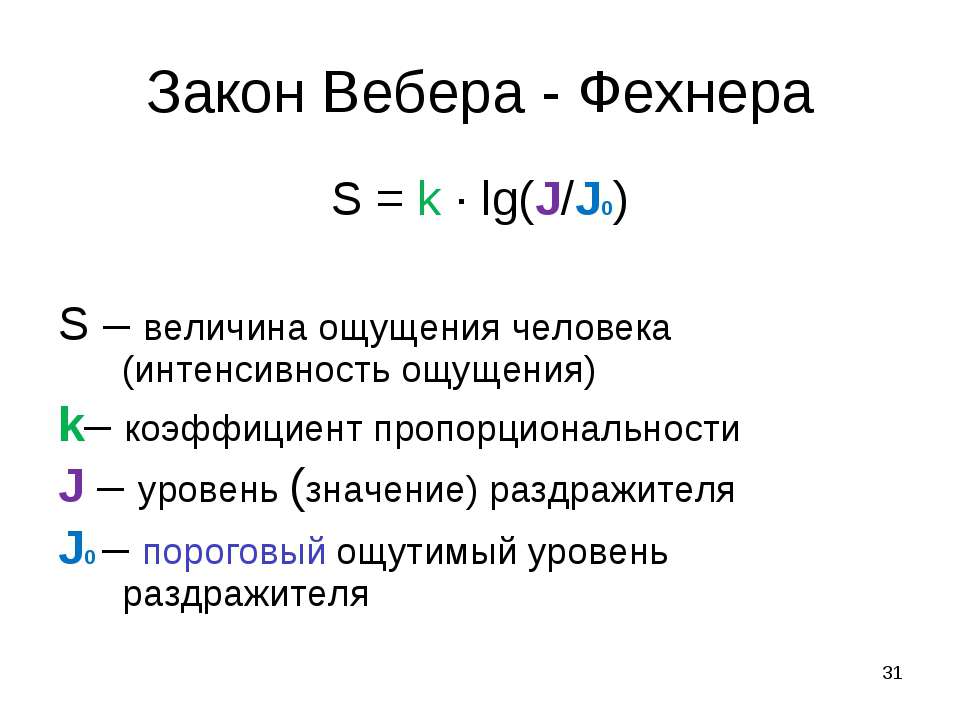

4. Различение сигналов. Закон Вебера-Фехнера.

Закон Вебера — Фехнера — эмпирический психофизиологический закон, заключающийся в том, что интенсивность ощущения пропорциональна логарифму интенсивности стимула. В ряде экспериментов, начиная с 1834 года, Э. Вебер показал, что новый раздражитель, чтобы отличаться по ощущениям от предыдущего, должен отличаться от исходного на величину, пропорциональную исходному раздражителю. Так, чтобы два предмета воспринимались как различные по весу, их вес должен различаться на 1/30, а не на x грамм. Для различения двух источников света по яркости необходимо, чтобы их яркость отличалась на 1/100, а не на x люмен и т. д. На основе этих наблюдений Г. Фехнер в 1860 году сформулировал «основной психофизический закон», по которому сила ощущения p пропорциональна логарифму интенсивности раздражителя S: где S — значение интенсивности раздражителя. S0 — нижнее граничное значение интенсивности раздражителя: если S < S0, раздражитель совсем не ощущается. k - константа, зависящая от субъекта ощущения. Так, люстра, в которой 8 лампочек, кажется нам настолько же ярче люстры из 4-х лампочек, насколько люстра из 4-х лампочек ярче люстры из 2-х лампочек. То есть количество лампочек должно увеличиваться в одинаковое число раз, чтобы нам казалось, что прирост яркости постоянен. И наоборот, если абсолютный прирост яркости (разница в яркости «после» и «до») постоянен, то нам будет казаться, что абсолютный прирост уменьшается по мере роста самого значения яркости. Например, если добавить одну лампочку к люстре из двух лампочек, то кажущийся прирост в яркости будет значительным. Если же добавить одну лампочку к люстре из 12 лампочек, то мы практически не заметим прироста яркости. Можно сказать и так: отношение минимального приращения силы раздражителя, впервые вызывающего новые ощущения, к исходной величине раздражителя есть величина постоянная. Закон Вебера — Фехнера можно объяснить тем, что константы скорости химических реакций, проходящих при рецептировании, нелинейно зависят от концентрации химических посредников физических раздражителей или собственно химических раздражителей.

5. Адаптация сенсорной системы.

Анализатор работает как единая система, все звенья которой взаимосвязаны и взаимно регулируют друг друга. Состояние практически всех уровней анализатора контролируется (прямо или опосредованно) ретикулярной формацией, включающей их в единую систему, интегрированную с другими отделами мозга и организмом в целом. В этой интегративной деятельности особую роль приобретает адаптация анализаторов - их общее свойство, заключающееся в приспособлении всех их звеньев к постоянной интенсивности длительно действующего раздражителя. Адаптация проявляется, во-первых, в снижении абсолютной чувствительности анализатора, и, во-вторых, повышении дифференциальной чувствитѐльности к стимулам, близким по силе к адаптирующему.

Адаптационные процессы начинаются на уровне рецепторов, охватывая все нейронные уровни анализатора. Адаптация заметно не изменяется только в вестибуло- и проприоцепторах. По скорости данного процесса все рецепторы делятся на быстро- и медленноадаптирующиеся. Первые после развития адаптационного процесса практически вообще не сообщают следующему за ними нейрону о длящемся раздражении, у вторых эта информация передается, хотя и в значительно уменьшенном виде. Когда действие постоянного раздражителя прекращается, чувствительность анализатора повышается. Такова причина повышения световой чувствительности нашего глаза в темноте.

Эфферентная регуляция физиологических свойств анализатора проявляется изменением (настройкой) рецепторов и свойств нервных элементов анализатора для оптимального восприятия внешних сигналов.

Давно известен комплекс реакций (например, изменение положения тела или головы, глаз и ушных раковин по отношению к источнику звукового раздражения), оптимизирующих условия восприятия сигнала.

В настоящее время получено много данных о преобразовании афферентного потока, идущего от рецепторов к высшим чувствительным центрам, под воздействием эфферентного контроля со стороны ЦНС. Этот контроль затрагивает элементы всех без исключения уровней анализатора, доходя до рецепторных аппаратов. Пути реализации эфферентных воздействий различны: изменение кровоснабжения рецепторов, влияние на мышечный тонус вспомогательных структур рецепторных аппаратов, на состояние самих рецепторов и нервных элементов следующих уровней. Эфферентные влияния в анализаторах чаще всего имеют тормозной характер, т.е. приводят к уменьшению их чувствительности и ограничивают поток афферентных сигналов.

Общее число афферентных нервных волокон, приходящих к рецепторам или к элементам какого-либо нервного слоя анализатора, как правило, в десятки раз меньше числа афферентных нейронов, расположенных на том же уровне. Это определяет важную функциональную особенность эфферентного контроля, который имеет не тонкий и локальный, а достаточно широкий и диффузный характер. Речь идет об общем снижении чувствительности значительной части рецепторной поверхности.