- •Предисловие

- •Список сокращений

- •Глава 1. Взаимодействие микробов и организма человека

- •2.1. Физиологические барьеры

- •2.2. Врожденный и адаптивный иммунитет

- •3.1. Функции органов иммунной системы

- •4.1. Элементы врожденного иммунитета

- •4.2. Элементы адаптивного иммунитета

- •Глава 5. Развитие иммунного ответа

- •5.1. Патоген-ассоциированные молекулярные образы и антигены

- •5.2. Активация фагоцитов и эндотелия

- •5.3. Активация комплемента

- •5.4. Презентация антигенов

- •5.5. Активация T и B-лимфоцитов

- •5.6. Эффекторные лимфоциты и клетки иммунологической памяти

- •Глава 6. Особенности иммунного ответа против различных патогенов

- •6.1. Механизмы, обеспечивающие элиминацию патогенов

- •6.1.1. Фагоцитоз, комплемент

- •6.1.2. Иммуноглобулины

- •6.1.3. Клеточная цитотоксичность

- •6.1.4. Гранулематозная гиперчувствительность

- •6.2. Иммунный ответ против внеклеточных бактерий

- •6.3. Иммунный ответ против внутриклеточных бактерий

- •6.4. Иммунный ответ против вирусов

- •Глава 7. Механизмы уклонения патогенов от иммунного ответа

- •7.1. Уклонение от фагоцитоза и незавершенный фагоцитоз

- •7.2. Антигенная вариабельность

- •7.3. Нарушение презентации клетками микробных антигенов и выработка веществ, блокирующих развитие иммунного ответа

- •7.4. Инфицирование иммунокомпетентных клеток

ГЛАВА |

4. |

СИСТЕМЫ |

ВРОЖДЕННОГО |

И |

Фагоциты |

|

|

||

АДАПТИВНОГО ИММУНИТЕТА |

|

|

|

Фагоцитами называют гетерогенную группу клеток |

|||||

|

|

|

миелоидного происхождения, способную поглощать и |

||||||

Системы врожденного и адаптивного (приобретен- |

|||||||||

переваривать микробы. В крови это нейтрофилы и мо- |

|||||||||

ного) иммунитета представлены различными клетка- |

|||||||||

ноциты, в тканях – макрофаги и дендритные клетки. |

|||||||||

ми и растворимыми (гуморальными) факторами. Ней- |

|||||||||

Фагоцитоз является общей и основной функцией всех |

|||||||||

трализацию патогенов обеспечивает совместное и ко- |

|||||||||

этих клеток. |

|

|

|||||||

ординированное действие этих систем. Система врож- |

|

|

|||||||

Нейтрофилы являются мобильным пулом фагоци- |

|||||||||

денного иммунитета реагирует на внедрение микро- |

|||||||||

тов, они мигрируют из сосудистого русла в ткани, где |

|||||||||

бов незамедлительно, и если количество возбудителя |

|||||||||

фагоцитируют микробы. Миграция нейтрофилов в |

|||||||||

было небольшим, он не располагает выраженными ан- |

|||||||||

воспалительный очаг направляется специальными хи- |

|||||||||

тифагоцитарными факторами и не способен к внутри- |

|||||||||

мическими веществами – хемокинами (смотри 5.2. Ак- |

|||||||||

клеточному паразитированию, |

то инфекция может |

||||||||

тивация фагоцитов и эндотелия). В воспалительном |

|||||||||

быть остановлена уже на начальном этапе. Если же |

|||||||||

очаге каждый нейтрофил способен фагоцитировать |

|||||||||

система врожденного иммунитета не может самостоя- |

|||||||||

примерно 10-20 бактерий, после чего погибает. По- |

|||||||||

тельно нейтрализовать микроба, то активируется сис- |

|||||||||

гибшие нейтрофилы являются основным компонентом |

|||||||||

тема приобретенного иммунитета, что |

в конечном |

||||||||

гноя. |

|

|

|||||||

итоге обеспечивает элиминацию (удаление) возбуди- |

|

|

|||||||

Остальные фагоциты: моноциты, макрофаги и ден- |

|||||||||

теля. Система адаптивного иммунитета обладает им- |

|||||||||

дритные клетки способны не только фагоцитировать |

|||||||||

мунологической памятью, то |

есть при повторной |

||||||||

микробы, но и осуществлять процессинг и презента- |

|||||||||

встрече с тем же микробом иммунный ответ развива- |

|||||||||

цию бактериальных антигенов T-лимфоцитам (смотри |

|||||||||

ется гораздо быстрее и интенсивнее. |

|

|

|||||||

|

|

5.4. Презентация антигенов). Поэтому данную группу |

|||||||

|

|

|

|

|

|

||||

4.1. Элементы врожденного иммунитета |

|

клеток называют антигенпрезентирующими клетками |

|||||||

|

(antigen-presenting cells – APC). Особенно эффективно |

||||||||

Система |

врожденного иммунитета |

обеспечивает |

|||||||

презентируют антигены дендритные клетки, так как |

|||||||||

быструю нейтрализацию патогенов. Данная система |

|||||||||

могут одновременно контактировать с большим коли- |

|||||||||

способна отличать «свое» от «чужого», |

за счет чего |

||||||||

чеством T-хелперов. Кроме фагоцитоза и презентации |

|||||||||

происходит атака микробов, но не поражаются собст- |

|||||||||

антигенов, макрофаги и дендритные клетки обеспечи- |

|||||||||

венные ткани (смотри 5.1. Патоген-ассоциированные |

|||||||||

вают развитие воспалительной реакции за счет про- |

|||||||||

молекулярные образы и антигены). Данная система не |

|||||||||

дукции сигнальных молекул – цитокинов (смотри 5.2. |

|||||||||

требует времени на предварительную активацию и |

|||||||||

Активация фагоцитов и эндотелия). Функции макро- |

|||||||||

действует сразу после попадания микроба за физиоло- |

|||||||||

фагов и дендритных клеток отражены на рисунке 4.1. |

|||||||||

гические барьеры. Врожденный иммунитет обеспечи- |

|||||||||

|

|

|

|||||||

вается различными клетками и гуморальными факто- |

Система комплемента |

|

|

||||||

рами, основными из которых являются фагоциты, NK- |

|

|

|||||||

Комплемент – это система белков сыворотки крови, |

|||||||||

клетки и система комплемента. |

|

|

|

||||||

|

|

|

основной функцией которой является защита орга- |

||||||

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

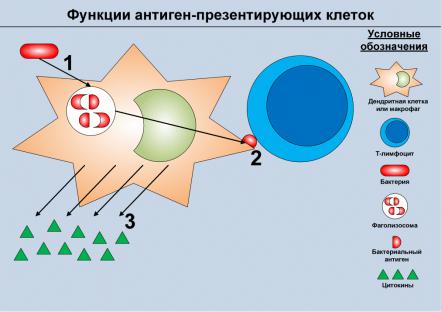

Рисунок 4.1. Основные функции дендрит- |

|||

|

|

|

|

|

|

ных клеток и макрофагов – антигенпрезен- |

|||

|

|

|

|

|

|

тирующих клеток (APC). Данные клетки спо- |

|||

|

|

|

|

|

|

собны фагоцитировать практические любые |

|||

|

|

|

|

|

|

группы микробов, попадающих в ткани орга- |

|||

|

|

|

|

|

|

низма (1). После разрушения микробов в фа- |

|||

|

|

|

|

|

|

голизосоме отдельные бактериальные анти- |

|||

|

|

|

|

|

|

гены в комплексе с особыми белками транс- |

|||

|

|

|

|

|

|

портируются на поверхность клетки и презен- |

|||

|

|

|

|

|

|

тируются T-лимфоцитам (2). В то же время, за |

|||

|

|

|

|

|

|

счет распознавания микробов через специаль- |

|||

|

|

|

|

|

|

ные рецепторы, происходит активация APC, |

|||

|

|

|

|

|

|

которая приводит к продукции растворимых |

|||

|

|

|

|

|

|

сигнальных молекул – цитокинов (3). Цито- |

|||

|

|

|

|

|

|

кины обладают |

множеством биологических |

||

|

|

|

|

|

|

эффектов, в том числе модулируют воспали- |

|||

|

|

|

|

|

|

тельный ответ и способствуют активации |

|||

|

|

|

|

|

|

лимфоцитов. С целью упрощения на рисунке |

|||

|

|

|

|

|

|

не отображены молекулы, участвующие в раз- |

|||

|

|

|

|

|

|

витии всех перечисленных процессов, и отсут- |

|||

|

|

|

|

|

|

ствуют их отдельные стадии; вместо этого по- |

|||

|

|

|

|

|

|

казаны только конечные эффекты. |

|||

|

|

|

|||||||

|

|

|

|||||||

Зорников Д.Л., Литусов Н.В. Основы противоинфекционной иммунологии |

Страница 9 |

||||||||

низма человека от микробов. На долю комплемента приходится около 10% всех белков сыворотки крови. Синтезируемые в печени компоненты комплемента (9 основных компонентов и вспомогательные белки) циркулируют в крови в неактивной форме. Активация комплемента происходит при наличии микробного стимула с помощью нескольких механизмов (смотри

5.3. Активация комплемента). Активированный ком-

племент обеспечивает противоинфекционную защиту организма посредством нескольких механизмов (под-

робно смотри в 6.1.1. Фагоцитоз, комплемент):

прямой деструкции (лизиса) микробов;

тия адаптивного иммунитета требуется контакт с отдельными микробными структурами и время, продолжительностью от нескольких суток до нескольких недель.

Адаптивный иммунитет специфичен, то есть развивается только против отдельных микробных структур

– антигенов. Следовательно, для развития адаптивного иммунного ответа против каждого патогена требуется контакт с антигенами конкретного микроба. В то же время, система адаптивного иммунитета обладает памятью: после первого контакта с антигеном происходит как бы его «запоминание». В результате, при по-

ускорения фагоцитоза микробов (опсонизавторном попадании данного антигена в организм им-

ции); |

мунный ответ развивается быстрее и интенсивнее. |

|||

модулирования воспалительной реакции. |

Именно наличие иммунологической памяти обеспечи- |

|||

|

вает возможность вакцинации людей от инфекцион- |

|||

NK-клетки |

ных заболеваний. |

|

|

|

Данные клетки являются особой группой лимфоци- |

Развитие адаптивного иммунного ответа обеспечи- |

|||

тов, не имеющих дифференцировочных маркеров T и |

вается антиген-презентирующими клетками, T и B- |

|||

B-лимфоцитов. По морфологии NK-клетки отличаются |

лимфоцитами. Но при этом только T и B-лимфоциты |

|||

от T и B-лимфоцитов несколько большими размерами |

обладают способностью распознавать антиген. От- |

|||

и наличием гранул в цитоплазме, отсюда другое их на- |

дельные субпопуляции T-лимфоцитов выполняют раз- |

|||

звание – большие гранулярные лимфоциты. Цито- |

ные функции. B-лимфоциты представляют относи- |

|||

плазматические гранулы NK-клеток содержат белок |

тельно гомогенную популяцию клеток, способных |

|||

перфорин и ферменты гранзимы. Свое название клет- |

дифференцироваться в |

антителопродуцирующие |

||

ки получили от английского словосочетания natural |

клетки – плазмоциты. |

|

|

|

killers, что в переводе означает естественные, или на- |

|

|

|

|

туральные, киллеры. Функцией NK-клеток является |

T-хелперы |

|

|

|

разрушение инфицированных микробами клеток ор- |

Лимфоциты, несущие на поверхности цитоплазма- |

|||

ганизма (механизмы распознавания и деструкции ин- |

тической мембраны кластеры дифференцировки CD3 и |

|||

фицированных клеток NK-клетками смотри в 6.1.3. |

CD4, называют T-хелперами. Данная группа клеток |

|||

Клеточная цитотоксичность). |

осуществляет регуляцию иммунного ответа (отсюда и |

|||

|

название, от английского helper – помощник). |

|

||

4.2. Элементы адаптивного иммунитета |

Активированные T-хелперы способны активиро- |

|||

В отличие от врожденного иммунитета, для разви- |

вать другие клетки иммунной системы: макрофаги, |

|||

|

Рисунок 4.2. Влияние T-хелперов |

|||

|

на развитие иммунного ответа. |

|||

|

После |

распознавания презентиро- |

||

|

ванного антигена T-хелперы 0 типа |

|||

|

дифференцируются в T-хелперы 1 |

|||

|

или 2 типа. T-хелперы 1 типа про- |

|||

|

дуцируют цитокины (основными из |

|||

|

которых являются интерлейкин-2 и |

|||

|

гамма-интерферон), активирующие |

|||

|

макрофаги и цитотоксические T- |

|||

|

лимфоциты, что обеспечивает раз- |

|||

|

витие клеточного иммунного отве- |

|||

|

та. T-хелперы 2 типа, в свою оче- |

|||

|

редь, продуцируют иные цитокины |

|||

|

(интерлейкин-4 и др.), которые спо- |

|||

|

собствуют |

активации |

B- |

|

|

лимфоцитов и их дифференцировке |

|||

|

в плазматические клетки, что при- |

|||

|

водит |

к |

развитию гуморального |

|

|

иммунного ответа. С целью упроще- |

|||

ния на рисунке отображены не все молекулы, участвующие в развитии перечисленных процессов.

Зорников Д.Л., Литусов Н.В. Основы противоинфекционной иммунологии |

Страница 10 |

цитотоксические T-лимфоциты, B-лимфоциты (смотри

5.5. Активация T и B-лимфоцитов). Особая роль при этом отводится растворимым сигнальным молекулам

– цитокинам, но также активация может происходить и путем непосредственного межклеточного взаимодействия, через связывание сигнальных трансмембранных белков.

В зависимости от набора продуцируемых цитокинов выделяют два типа T-хелперов. T-хелперы 1 типа продуцируют преимущественно цитокины, активирующие макрофаги и цитотоксические T-лимфоциты, тем самым регулируют развитие клеточного иммунного ответа. T-хелперы 2 типа вырабатывают цитокины, обеспечивающие пролиферацию B-лимфоцитов и их дифференцировку в плазматические клетки. Преобладание T-хелперов 2 типа способствует развитию гуморального иммунного ответа (рисунок 4.2).

Цитотоксические T-лимфоциты

Дифференцировочными маркерами цитотоксиче-

ских T-лимфоцитов (cytotoxic T lymphocyte – CTL) яв-

ляются молекулы CD3 и CD8. Второе название этих клеток – T-киллеры. Функцией активированных CTL является уничтожение клеток организма, презентирующих микробные антигены (т.е. инфицированных клеток). CTL и NK-клетки обладают общей функцией и схожей тактикой деструкции клеток, однако отличаются механизмами распознавания атакуемых клеток

(смотри в 6.1.3. Клеточная цитотоксичность).

B-лимфоциты и плазматические клетки

B-лимфоциты экспрессируют на поверхности цитоплазматической мембраны дифференцировочные молекулы CD19, CD20, CD21, CD22. На поверхности данных клеток также присутствуют иммуноглобулины, с помощью которых B-лимфоциты распознают антиген

(смотри 5.5. Активация T и B-лимфоцитов).

Плазматические клетки – это терминально дифференцированные B-лимфоциты. Эти клетки в огромных количествах продуцируют и секретируют во внеклеточное пространство иммуноглобулины.

Иммуноглобулины

Иммуноглобулины – это гликопротеины, продуцируемые B-лимфоцитами и плазматическими клетками. Существуют две формы иммуноглобулинов: мембранные и растворимые. Мембранные иммуноглобулины продуцируются B-лимфоцитами и остаются связанными с их цитоплазматической мембраной. Растворимые иммуноглобулины продуцируются плазматическими клетками и секретируются ими во внеклеточное пространство. Данные иммуноглобулины называют антителами.

Рисунок 4.3. Схематичное строение молекулы иммуног-

лобулина класса G (IgG). IgG является типовым иммуноглобулином. Это мономерная молекула, состоящая из двух тяжелых белковых γ-цепей (зеленый цвет) и двух легких белковых κ или λ-цепей (синий цвет). Между собой цепи связаны дисульфидными (красный цвет) и множеством нековалентных связей. Активные центры образуются N- концевыми участками тяжелых и легких цепей (выделены серыми овалами). Ближе к C-концевым участкам тяжелых цепей имеются боковые полисахаридные цепи (оранжевые полукруги).

Функцией мембранных иммуноглобулинов является распознавание антигенов (смотри 5.5. Активация T и B-лимфоцитов), в то время как антитела обеспечивают нейтрализацию микробов и их токсинов, а также усиливают функционирование элементов врожденного иммунитета (смотри 6.1.2. Иммуноглобулины).

Молекулы иммуноглобулинов состоят из тяжелых и легких белковых цепей, соединенных между собой дисульфидными связями (рисунок 4.3). Существует пять изоформ тяжелых цепей (альфа – α, гамма – γ, дельта – δ, эпсилон – ε, мю – µ) и две изоформы легких цепей (каппа – κ и лямбда – λ). Тяжелые и легкие цепи могут комбинироваться в любых сочетаниях, однако в составе каждой молекулы иммуноглобулина присутствуют только одинаковые изоформы тяжелых и легких цепей.

Зорников Д.Л., Литусов Н.В. Основы противоинфекционной иммунологии |

Страница 11 |

В зависимости от изоформы тяжелых цепей, входящих в молекулу иммуноглобулина, выделяют пять классов иммуноглобулинов (Ig): IgA, IgG, IgD, IgE, IgM.

Различные классы иммуноглобулинов отличаются не только по химической структуре, но и некоторым биологическим свойствам (таблица 4.1).

Таблица 4.1. Особенности строения и биологические свойства отдельных классов иммуноглобулинов (Ig). Иммуног-

лобулины отличаются по строению молекул и отличаются по биологическим свойствам. Класс иммуноглобулинов определяется изоформой тяжелых цепей, входящих в его состав. Выделяют пять классов иммуноглобулинов: IgA, IgG, IgD, IgE и IgM. В качестве типового иммуноглобулина принят IgG – мономер, состоящий из двух тяжелых γ-цепей и двух легких κ или λ цепей. Разные классы Ig отличаются количеством мономерных молекул входящих в состав иммуноглобулина, количеством активных центров и т.д.

Зорников Д.Л., Литусов Н.В. Основы противоинфекционной иммунологии |

Страница 12 |