Ответы на экзаменационные вопросы по биологии. Экзамен

.pdfодной стороны, активируют движение сперматозоидов, а с другой — их склеивание. В особой структуре сперматозоида — акросоме —локализуются протеолитические ферменты.

В момент контакта сперматозоида с оболочкой яйцеклетки происходит акросомная реакция, во время которой под действием протеолитических ферментов акросомы яйцевые оболочки растворяются. Далее плазматические мембраны яйцеклетки и сперматозоида сливаются и через образующийся вследствие этого цитоплазматический мостик цитоплазмы обеих гамет объединяются. Затем в цитоплазму яйца переходят ядро и центриоль сперматозоида, а мембрана сперматозоида встраивается в мембрану яйцеклетки.

2.В результате контакта сперматозоида с яйцеклеткой происходит ее активация. Она заключается в сложных структурных и физико-химических изменениях. Благодаря тому что участок мембраны сперматозоида проницаем для ионов натрия, последние начинают поступать внутрь яйца, изменяя мембранный потенциал клетки. Затем в виде волны происходит увеличение содержания ионов кальция, вслед за чем также волной растворяются кортикальные гранулы. Выделяемые специфические ферменты способствуют отслойке желточной оболочки; она затвердевает, это оболочка оплодотворения. Все описанные процессы представляют собой так называемую кортикальную реакцию. Активация яйцеклетки завершается началом синтеза белка на трансляционном уровне

3.Яйцеклетка в момент встречи со сперматозоидом обычно находится на одной из стадий мейоза, заблокированной с помощью специфического фактора. У большинства позвоночных этот блок осуществляется на стадии метафазы II; у многих беспозвоночных, а также у трех видов млекопитающих (лошади, собаки и лисицы) блок происходит на стадии диакинеза. В большинстве случаев блок мейоза снимается после активации яйцеклетки вследствие оплодотворения. В то время как в яйцеклетке завершается мейоз, ядро сперматозоида, проникшее в нее, видоизменяется. Оно принимает вид интерфазного, а затем профазного ядра. За это время удваивается ДНК и мужской пронуклеус получает количество наследственного материала, соответствующего п2с, т.е. содержит гаплоидный набор редуплицированных хромосом.

Ядро яйцеклетки, закончившее мейоз, превращается в женский пронуклеус, также приобретая п2с. Оба пронуклеуса проделывают сложные перемещения, затем сближаются и сливаются (синкарион), образуя общую метафазную пластинку. Это, собственно, и есть момент окончательного слияния гамет — сингамия. Первое митотическое деление зиготы приводит к образованию двух клеток зародыша (бластомеров) с набором хромосом 2n2c в каждом.

Биологическая сущность оплодотворения.

1.Вследствие объединения гаплоидных наборов хромосом восстанавливается диплоидное число хромосом.

2.Оплодотворение обеспечивает непрерывность материальной связи между поколениями организмов.

3.В результате сочетания наследственных особенностей двух организмов у потомков образуются новые признаки - появляется материал для отбора повышается изменчивость потомства, растет комбинативная изменчивость.

4. Избирательность оплодотворения (оплодотворение только в пределах вида) обеспечивает сохранение вида как целого.

33. Характеристика и значение основных этапов эмбрионального развития. Зависимость типы дробления зиготы от строения яйцеклетки. Способы гаструляции. Первичный (нейрула) и вторичные органогенезы.

Этапы эмбрионального развития:

-оплодотворение (образование зиготы)

-дробление

-гаструляция

-органогенез

Оплодотворение. (подробно в предыдущем вопросе)

Процесс слияния половых клеток, образующаяся в результате оплодотворения диплоидная клетка – зигота – представляет собой начальный этап развития нового организма.

3 фазы:

-сближение гамет

-активация яйцеклетки

-слияние гамет (сингамия)

- При контакте с яйцеклеткой акросома сперматозоида разрывается и ее содержимое

высвобождается.

-Под воздействием ферментов акросомы оболочка яйцеклетки в месте контакта растворяется.

-Внутренняя поверхность акросомы вытягивается, и формируется акросомальный отросток, который проникает через растворенную зону яйцевых оболочек и сливается с мембраной яйцеклетки.

-В этом месте из цитоплазмы образуется воспринимающий бугорок. Он захватывает ядро, центриоли и митохондрии сперматозоида и увлекает их внутрь яйцеклетки.

-Цитоплазматическая мембрана сперматозоида встраивается в мембрану яйцеклетки.

-Проникновение сперматозоида в яйцеклетку вызывает отслаивание от яйцеклетки оболочки оплодотворения.

-Между ней и поверхностью яйцеклетки возникает пространство, заполненное жидкостью. Образование оболочки оплодотворения препятствует проникновению других сперматозоидов в яйцеклетку.

-Ядро сперматозоида, проникшее в яйцеклетку, видоизменяется: принимает вид интерфазного, а затем профазного ядра

-Удваивается ДНК и мужской пронуклеус получает количество наследственного материала, соответствующего П2с, т.е. содержит гаплоидный набор редуплицированных хромосом

Дробление.

Дробление — это ряд последовательных митотических делений зиготы и далее бластомеров, заканчивающихся образованием многоклеточного зародыша — бластулы. Первое деление дробления начинается после объединения наследственного материала пронуклеусов и образования общей метафазной пластинки. Возникающие при дроблении клетки называют бластомерами (от греч. бласте—росток, зачаток). Особенностью митотических делений дробления является то, что с каждым делением клетки становятся все мельче и мельче, пока не достигнут обычного для соматических клеток соотношения объемов ядра и цитоплазмы

Все предшественники ДНК и необходимые ферменты накоплены в процессе овогенеза. В результате митотические циклы укорочены и деления следуют друг за другом значительно быстрее, чем в обычных соматических клетках. Сначала бластомеры прилегают друг к другу, образуя скопление клеток, называемое морулой. Затем между клетками образуется полость — бластоцель, заполненная жидкостью. Клетки оттесняются к периферии, образуя стенку бластулы — бластодерму. Общий размер зародыша к концу дробления на стадии бластулы не превышает размера зиготы. Главным результатом периода дробления является превращение зиготы в многоклеточный односменный зародыш.

Зависимость типы дробления зиготы от строения яйцеклетки.

Волиго- и мезолецитальных яйцах дробление полное, или голобластическое. Такой тип дробления встречается у миног, некоторых рыб, всех амфибий, а также у сумчатых и плацентарных млекопитающих. При полном дроблении плоскость первого деления соответствует плоскости двусторонней симметрии. Плоскость второго деления проходит перпендикулярно плоскости первого. Обе борозды первых двух делений меридианные, т.е. начинаются на анимальном полюсе и распространяются к вегетативному полюсу. Яйцевая клетка оказывается разделенной на четыре более или менее равных по размеру бластомера. Плоскость третьего деления проходит перпендикулярно первым двум в широтном направлении. После этого в мезолецитальных яйцах на стадии восьми бластомеров проявляется неравномерность дробления. На анимальном полюсе четыре более мелких бластомера — микромеры, на вегетативном — четыре более крупных — макромеры. Затем деление опять идет в меридианных плоскостях, а потом опять в широтных

Вполилецитальных яйцеклетках костистых рыб, пресмыкающихся, птиц, а также однопроходных млекопитающих дробление частичное, или меробластическое, т.е. охватывает только свободную от желтка цитоплазму. Она располагается в виде тонкого диска на анимальном полюсе, поэтому такой тип дробления называют дискоидальным.

При характеристике типа дробления учитывают также взаимное расположение и скорость деления бластомеров. Если бластомеры располагаются рядами друг над другом по радиусам, дробление называют радиальным (иглокожие)

Важную роль в дроблении играет деление цитоплазмы — цитотомия. Она имеет особое морфогенетическое значение, так как определяет тип дробления.

Биологическое значение дробления:

-Переход к многоклеточности

-Увеличение ядерно-цитоплазматического отношения

Гаструляция.

Сущность стадии гаструляции заключается в том, что однослойный зародыш — бластула — превращается в многослойный — двухили трехслойный, называемый гаструлой.

У примитивных хордовых, например у ланцетника, однородная однослойная бластодерма во время гаструляции преобразуется в наружный зародышевый листок —эктодерму —и внутренний зародышевый листок — энтодерму. Энтодерма формирует первичную кишку с полостью внутри—гастроцель. Отверстие, ведущее в гастроцель, называют бластопором или первичным ртом. Два зародышевых листка являются определяющими морфологическими признаками гаструляции. Их существование на определенной стадии развития у всех многоклеточных животных, начиная с кишечнополостных и кончая высшими позвоночными, позволяет думать о гомологии зародышевых листков и единстве происхождения всех этих животных. У позвоночных помимо двух упомянутых во время гаструляции образуется еще третий зародышевый листок — мезодерма, занимающая место между экто- и энтодермой. Развитие среднего зародышевого листка, представляющего собой хордомезодерму, является эволюционным усложнением фазы гаструляции у позвоночных и связано с ускорением у них развития на ранних стадиях эмбриогенеза.

Процесс гаструляции характеризуется важными, клеточными преобразованиями, такими, как направленные перемещения групп и отдельных клеток, избирательное размножение и сортировка клеток, начало цитодифференцировки и индукционных взаимодействий.

Способы гаструляции.

-Инвагинация — впячивание одного из участков бластодермы внутрь целым пластом. У ланцетника впячиваются клетки вегетативного полюса, у земноводных инвагинация происходит на границе между анимальным и вегетативным полюсами в области серого серпа. Процесс инвагинации возможен только в яйцах с небольшим или средним количеством желтка.

-Эпиболия — обрастание мелкими клетками анимального полюса более крупных, отстающих в скорости деления и менее подвижных клеток вегетативного полюса. Такой процесс ярко выражен у земноводных.

-Деноминация —расслоение клеток бластодермы на два слоя, лежащих друг над другом. Деламинацию можно наблюдать в дискобластуле зародышей с частичным типом дробления, таких, как пресмыкающиеся, птицы, яйцекладущие млекопитающие. Деламинация проявляется в эмбриобласте плацентарных млекопитающих, приводя к образованию гипобласта и эпибласта.

-Иммиграция — перемещение групп или отдельных клеток, не объединенных в единый пласт. Иммиграция встречается у всех зародышей, но в наибольшей степени характерна для второй фазы гаструляции высших позвоночных. В каждом конкретном случае эмбриогенеза, как правило, сочетаются несколько способов гаструляции.

Органогенез.

Органогенезы, заключающиеся в образовании отдельных органов, составляют основное

содержание эмбрионального периода. Они продолжаются в личиночном и завершаются в ювенильном периоде.

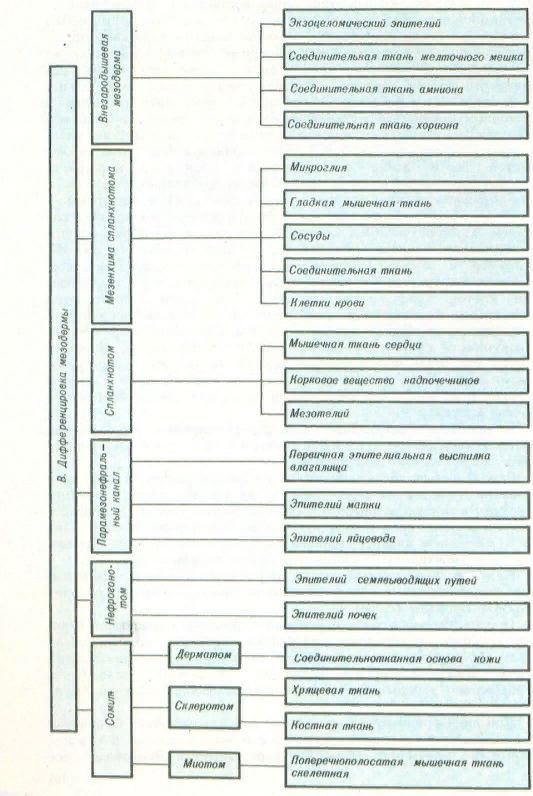

Самое начало органогенеза называют нейруляцией. Нейруляция охватывает процессы от появления первых признаков формирования нервной пластинки до замыкания ее в нервную трубку. Параллельно формируются хорда и вторичная кишка, а лежащая по бокам от хорды мезодерма расщепляется в краниокаудальном направлении на сегментированные парные структуры — сомиты. В процессе нейруляции возникает комплекс осевых органов нервная трубка — хорда — кишка, представляющих собой характернейшую черту организации тела всех хордовых. Одинаковое происхождение, развитие и взаимное расположение осевых органов выявляют их полную гомологию и эволюционную преемственность. При углубленном рассмотрении и сравнении процессов нейруляции у конкретных представителей типа хордовых выявляются некоторые различия, которые связаны в основном с особенностями, зависящими от строения яйцеклеток, способа дробления и гаструляции

Вторичный.

34. Понятие провизорных органов хордовых. Особенности развития этих органов в группе Anamnia и Amniota. Типы плацент. Нарушение процессов развития и редукции зародышевых оболочек у человека.

Провизорные органы – временные органы, необходимые для жизнедеятельности зародыша. Время их формирования зависит от яйцеклетки и условий среды. Наличие или отсутствие провизорных органов лежит в основе деления позвоночных на группы: Anamnia и Amniota. К группе анамниев относятся эволюционно более древние животные, которые развиваются в водной среде и не нуждаются в доп.водных и других оболочках зародыша (круглоротые, рыбы, земноводные). К группе амниот относятся первичноназемные позвоночные, эмбриональное развитие которых протекает в наземных условиях (пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие). Провизорные органы. Амнион — временный орган, обеспечивающий водную среду для развития зародыша. В эмбриогенезе человека он появляется на второй стадии гаструляции сначала как небольшой пузырек, дном которого является первичная эктодерма (эпибласт) зародыша. Амниотическая оболочка образует стенку резервуара, заполненного амниотической жидкостью, в которой находится плод. Основная функция амниотической оболочки — выработка околоплодных вод, обеспечивающих среду для развивающегося организма и предохраняющих его от механического повреждения. Эпителий амниона, обращенный в его полость, не только выделяет околоплодные воды, но и принимает участие в обратном всасывании их. В амниотической жидкости поддерживаются до конца беременности необходимый состав и концентрация солей. Амнион выполняет также защитную функцию, предупреждая попадание в плод вредоносных агентов. Желточный мешок — орган, депонирующий питательные вещества (желток), необходимые для развития зародыша. У человека он образован внезародышевой энтодермой и внезародышевой мезодермой (мезенхимой). Желточный мешок является первым органом, в стенке которого развиваются кровяные островки, формирующие первые клетки крови и первые кровеносные сосуды, обеспечивающие у плода перенос кислорода и питательных веществ. Аллантоис - небольшой отросток в отделе зародыша, врастающий в амниотическую ножку. Он является производным желточного мешка и состоит из внезародышевой энтодермы и висцерального листка мезодермы. У человека аллантоис не достигает значительного развития, но его роль в обеспечении питания и дыхания зародыша все же велика, так как по нему к хориону растут сосуды, располагающиеся в пупочном канатике. Хорион, или ворсинчатая оболочка, развивается из трофобласта и внезародышевой мезодермы. Трофобласт представлен слоем клеток, образующих первичные ворсинки. Они выделяют протеолитические ферменты, с помощью которых разрушается слизистая оболочка матки и осуществляется имплантация. Плацента (детское место) человека относится к типу дискоидальных гемохориальных ворсинчатых плацент. Плацента обеспечивает связь плода с материнским организмом, создает барьер между кровью матери и плода. Функции плаценты: дыхательная; транспорт питательных веществ, воды, электролитов; выделительная; эндокринная; участие в сокращении миометрия. Типы плацент. Эпителиохориональная (полуплацента) имеет наиболее простую структуру. При ее образовании на поверхности хориона появляются ворсинки в форме небольших бугорков. Они погружаются в соответствующие углубления слизистой оболочки матки, не нарушая ее (хорион контактирует с эпителием маточных желез) (свиньи, лошади); Десмохориальная характеризуется установлением наиболее тесной связи хориона зародыша со стенкой матки. В месте соприкосновения с ворсинками хориона эпителий разрушается. Разветвленные пластинки погружаются в соединительную

ткань (хорион контактирует с соед.тканью). Эндотельнохориональная – разрушается не только эпителий, но и соед.ткань. Ворсинки соприкасаются с сосудами и отделены от материнской крови только эндотелиальной стенкой (хищники). Гемохориальная – происходят глубокие изменения в матке. Ворсинки омываются кровьюи всасывают из нее питательные вещества. По внешнему виду: Диффузная – ворсинки расположены равномерно по всей поверхности хориона; Котиледонная – ворсинки собраны в группы в виде кустиков; Поясная – ворсинки обр пояс, опоясывающий водный пузырь; Дисковидная

– ворсинки расположены в пределах дисковидной области на поверхности хориона. Нарушение плацентарного барьера может привести к расстройству нормального развития плода. Плацента не является барьером для всех веществ. Некоторые лекарственные вещества, наркотики, пищевые яды, антитела и чужеродные белки могут проходить через плаценту и вызывать патологию беременности. В связи с этим изучение биологических особенностей организма плода и матери у высших млекопитающих и, в первую очередь, у человека имеет большое значение и лежит в основе правильной организации медицинской службы в области охраны материнства и детства

35. Постэмбриональный период онтогенеза, его периодизация у человека. Основные процессы: рост, формирование дефинитивных структур, половое созревание, репродукция.

Постэмбриональный период начинается с момента выхода организма из яйцевых оболочек, до момента смерти. Постнатальный период может быть прямым и непрямым. При прямом развитии новорожденный организм похож на взрослый и отличается только размерами и неполным развитием органов. Прямое развитие характерно для человека и др. млекопитающих, птиц, пресмыкающихся и некоторых насекомых. Непрямое развитие протекает с метаморфозом. С неполным превращением организм проходит 3 стадии: яйцо, личинка, имаго. С полным 4 стадии: яйцо, личинка, куколка, имаго. Периоды постэмбрионального развития человека. Новорожденный – от момента рождения до 4 недель. Характерно не пропорциональное строение, кости черепа и тазы не сращены. Позвоночник без изгибов; Грудной – от 4 недель до 12 месяцев – ребенок овладевает движениями появляются молочные зубы; Ясельный до 3 лет. Изменяются пропорции тела, развивается мозг; Дошкольный до 7 лет. Смена зубов; Школьный до 17 лет, пропорции как у взрослых; Юношеский 16 – 20 лет девушки, 17-21 юноши. Завершаются процессы роста и формирования организма; Зрелый с 21 года; Пожилой 55 – 60 лет; Старческий – 75 лет. Рост – процесс, проявляющийся в прогрессивном увеличении массы и размеров организма. Клеточное деление, их кол – во возрастает в геометрической прогрессии. Дефинитивные структуры – система органов и тканей, которые окончательное развитие и функции, свойственные взрослому организму, приобретают спустя тот или иной промежуток времени после рождения. Например, половая система организма достигает своего полного развития при воздействии на нее эндокринной системы. Половое созревание (также пубертатный период или пубертат) — процесс изменений в организме подростка, вследствие которых он становится взрослым и способным к продолжению рода. Половые железы вырабатывают различные гормоны, стимулирующие рост и развитие мозга, костей, мышц, кожи и репродуктивных органов. Репродукция — присущее всем живым организмам свойство воспроизведения себе подобных, обеспечивающее непрерывность и преемственность жизни. Роль эндокринной регуляции в постнатальном периоде велика. Эндокринные железы вырабатывают гормоны, которые влияют на рост организма, на половое созревание. Особенно важны гормоны, вырабатываемые гипофизом, щитовидной железой и половыми

железами. В основном половые гормоны вырабатываются половыми железами — мужскими (яички) и женскими (яичники), являющимися главными элементами репродуктивной системы человека. В этом проявляется эндокринная функция данных желез

— гормоны выделяются в кровяное русло. Вопросы влияния э.ж. на рост и развитие организма рассматривал Заводской. Старение – это стадия индивидуального развития, по достижению которой в организме наблюдаются закономерные изменения в физическом и психологическом состоянии, внешнем виде. Этот процесс захватывает все уровни структурной организации, в результате чего происходит снижение жизнедеятельности. Механизм старения: В основе старения лежит накопление ошибок и повреждений, случайно возникающих в процессе жизнедеятельности индивида на разных уровнях его организации. Согласно программным гипотезам старение детерминировано генетически, то есть информация о начале и содержании его представлена в геноме клеток. Эти гипотезы основаны на допущении, что в организме функционируют своеобразные часы. В основе этих часов могут лежать запрограммированное число делений в клоне клеток.

36. Современные представления о сущности онтогенетических преобразованиях. Характеристика клеточных процессов в онтогенезе: пролиферация, миграция, клеточные сгущения, избирательная сортировка клеток. Врождённые пороки развития как следствие нарушения данных процессов. Примеры.

В ходе эмбрионального развития изменения наблюдаются во всех уровнях структурной организации зародыша.

Клеточные процессы в онтогенезе:

1.Клеточное размножение (пролиферация);

Лежит в основе развития всех органов. В отдельных зачатках делящиеся клетки могут располагаться без видимого порядка или концентрироваться в особых матричных зонах (в зачатке ЦНС, где митозы происходят только в клеточном слое, прилежащем к нейроцелю).

2.Клеточные перемещения (миграция);

Обеспечивается благодаря механизму амебоидного движения. Траектория задается, скорее всего, особенностями рельефа поверхности, по которой движется клетка, путем контактной ориентировки. некоторые типы клеток перемещаются по градиенту концентрации химических веществ (хемотаксис), но такое редко.

3.Клеточные сгущения;

Концентрация клеток вокруг каких-либо структур.

Пример: сгущение мезенхимных клеток предшествуют образованию зародышевых кровеносных сосудов, хряща, кости или мышечной ткани

4.Избирательная сортировка.

Выделение и объединение клеток одного зачатка из смеси , содержащей клетки разных зачатков . это явление распространяется на клеточный материал как зародышевых листков, так и отдельных органов. Значение избирательной сортировки заключается в окончательном упорядочении положения клеток в клеточных комплексах.

Врожденные пороки: