Ответы на экзаменационные вопросы по биологии. Экзамен

.pdf

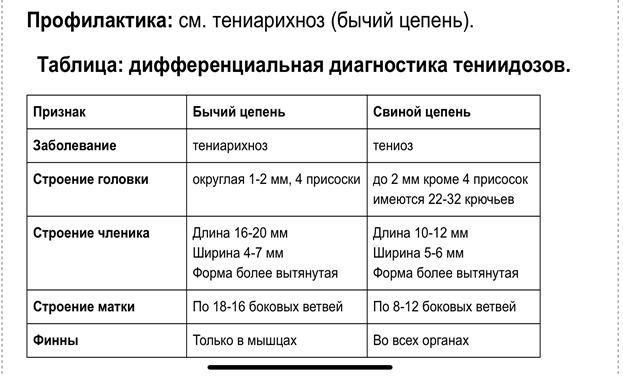

1.Тениоз - исследование мазка фекалий на обнаружение члеников и яиц. Яйца цепня шаровидные, с толстой радиально-исчерченной скорлупой светло-коричневого цвета. Диаметр яйца 0,031 - 0,038 мм, под его оболочкой видна онкосфера с шестью крючьями. Яйца свиного цепня сходны с яйцами бычьего, поэтому диагностику проводят при обнаружении в фекалиях зрелых и гермафродитных члеников или сколексов. 2. Цистицеркоз. Диаметр цистицерков около 2 см, реже до 5 см. Компьютерная томография с усиленным контрастированием является ценным средством идентификации поражений мозга и глаз, которые могут иметь вид плотных узлов, кист или обызвествленных элементов. Твердофазный иммуноферментный анализ служит чувствительным методом серологической диагностики цистицеркоза, однако у некоторых больных с другими инвазиями возможно перекрестное реагирование.

Профилактика: см. тениарихноз (бычий цепень).

90. Карликовый цепень; лентец широкий. Систематическое положение, морфология, циклы развития, пути инвазии, обоснование методов лабораторной диагностики, профилактика.

Карликовый цепень/Hymenolepis nana

+Вызываемое заболевание:гименолепидоз, антропозоонозное заболевание.

Морфология: длина 0,5-5 см. Состоит из лентовидного тела (стробилы), шейки, головки.

На головке: 4 присоски и корона из 20-30 крючьев.

Стробила очень нежная и легко рвущаяся, членики растворяются в кишечнике и с испражнениями выделяются во внешнюю среду. Яйца овальные или округлые, прозрачные, бесцветные. Оболочка тонкая двухконтурная. Онкосферы округлые, занимают центральную часть яйца, прозрачны, бесцветны, имеют свою тонкую оболочку, а также 3 пары крючьев. Между оболочкой яйца и онкосферы есть длинные прозрачные нити – филаменты, по 6 у каждого конца.

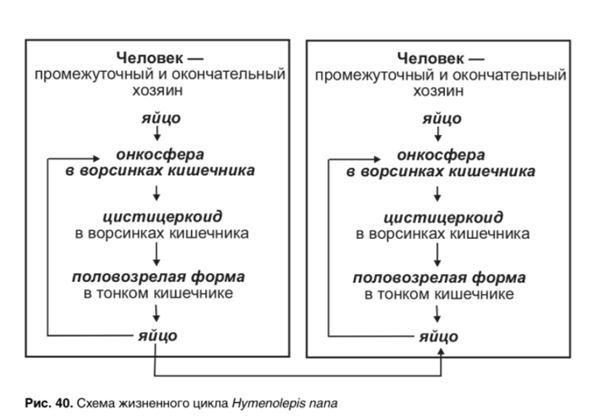

Жизненный цикл: человек для карликового цепня служит одновременно промежуточным и окончательным хозяином. Грызуны также могут быть промежуточным и окончательным хозяином. Возможно развитие гельминта и с участием некоторых насекомых в качестве промежуточного хозяина (блохи и мучные жуки).

Инвазионные яйца Н. nаnа попадают в организм человека пероральным путем через загрязненные яйцами гельминта руки, продукты питания. Онкосфера освобождается от яйца и внедряется в ворсинку тонкого кишечника, где осуществляется тканевая фаза инвазии, когда человек является промежуточным хозяином. Онкосфера превращается в личинку цистицеркоид. Через 5–8 суток в результате разрушения ворсинок цистицеркоиды попадают в просвет кишечника. Начинается кишечная фаза инвазии, когда человек является окончательным хозяином для гельминта. Цистицеркоид имеет сколекс, с помощью которого он фиксируется к слизистой оболочке тонкого кишечника и в течение двух недель превращается во взрослую особь.

Инвазионная форма: яйцо, финна цистицеркоид.

Путь инвазии: пассивная инвазия (per os).

Источник инвазии: больной человек, мышевидные грызуны.

Патогенное действие: болеют дети в возрасте от 3 до 12 лет. Наблюдаются симптомы интоксикации: тошнота, рвота, иногда головные боли и судорожные припадки в результате выработки нейротоксичных веществ, выделяемых гельминтами. При массивной инвазии отмечаются схваткообразные боли в области живота и диарея.

Клиническая картина.

•Боли в животе различного характера

•Неустойчивый стул

•Тошнота, ухудшение аппетита.

•Голов¬ные боли, нервозность

•Эпилептоидные приступы

•Снижаются внимание и память.

•Возникает аллергия: зудящая сыпь, крапивница, конъюнктивит, вазомоторный ринит.

Диагностика:

•Микроскопия свежевыделенных испражнений, т.к. яйца быстро деформируются и разрушаются

•Метод обогащения по Калантарян.

Профилактика:

•Выявление и лечение больных

•Соблюдение личной гигиены

•Дератизация и дезинсекция

•Ежегодное обследование детей в школах и садах

•Обследование всех членов коллектива при выявлении к нем больного человека.

Лентец широкий/Diphyllobotrium latum

+Вызываемое заболевание: дифиллоботриоз, антропозоонозное заболевание.

Морфология: это самый крупный паразит человека. Длина 10-15 метров. Головка (сколекс)

– 5 мм, продолговато-овальной формы, сплющена с боков и имеет две продольные присасывательные щели (ботрии), которыми лентец прикрепляется к стенке тонкого кишечника.

Тело (стробила) состоит из множества члеников,их ширина больше длины (важно для диагностики).

В центре зрелых члеников матка, заполненная яйцами, в виде розетки.

Яйца крупные широкоовальной формы, длина до 75 мкм, серого или желтоватого цвета, с тонкой гладкой оболочкой. На одном полюсе имеется крышечка, на другом бугорок.

Один лентец выделяет ежедневно несколько миллионов яиц. Зона роста – шея. Хвостовые членики с яйцами ежедневно отсоединяются от паразита и выводятся с калом.

Жизненный цикл: основными (дефинитивными) хозяевами служат плотоядные дикие и домашние животные: медведи, лисы, песцы, собаки, а также человек. Яйца выделяются с фекалиями основного хозяина и для дальнейшего развития должны попасть в воду. Там в яйцах созревает личинка (корацидий) округлой формы, покрытая ресничками. Корацидии заглатываются пресноводными рачками — циклопами (Cyclops spp.), в теле которых развивается личинка процеркоид. Циклопы с процеркоидами заглатываются рыбами, в теле которых развиваются личинки плероцеркоиды. Плероцеркоиды накапливаются в мышцах и внутренних органах рыб (лососевые, хариусные, корюшковые рыбы), а также в икре. Человек и животные заражаются, употребляя в пищу зараженную рыбу.

Инвазионная форма: финна типа плероцеркоид.

Путь инвазии: пассивная (per os).

Источник инвазии: дикие животные, питающиеся рыбой.

Патогенное действие: фиксируются ботриями к слизистой оболочке кишечника и травмируют ее; продукты метаболизма паразита вызывают аллергическую реакцию; возможны тошнота, слабость, диарея, снижение веса.

Клиническая картина.

·Симптомы интоксикации: слабость, головокружение, тошнота.

·Расстройство стула, боли в животе.

·Симптомы В12-фолиеводефицитной анемии: лимонный окрас кожи, воспаление языка – он становится красным и лаковым + жжение кончика, ахилический гастрит, поражение спинного мозга: повышение рефлексов, снижение чувствительности, чувство онемения конечностей.

· ОАК: гиперхромная анемия, макроцитоз (эритроцитов мало, но они большие, деформированные и с остатками ядер), незначительная тромбоцитопения и лейкоцитопения. СОЭ ускоренное, эозинофилия до 15% (норма 0-4%)

Диагностика:

·Обнаружение яиц широкого лентеца в кале методом Като и Калантарян.

·Опрос о выделении стробил (члеников).

Профилактика.

·Регулярное лабораторное обследование рыбаков, жителей прибрежных поселков.

·Выявление, изоляция и лечение больных.

·Обследование рыбы в водоемах.

·Жарка рыбы до 100 г не менее 25 минут или варить не менее 20 минут от закипания.

·Санитарно-просветительская работа.

91.Эхинококк и альвеококк. Систематическое положение, морфология, цикл развития, пути заражения, ларвальные гельминтозы. Обоснование методов лабораторной диагностики, профилактика.

Эхинококк/Echinococcus granulosus

Вызываемое заболевание: эхинококкоз (ларвоцестодоз), антропозоонозное заболевание.

Морфология: длина до 0,5 см, белого цвета. Тело лентовидное, состоит из нескольких члеников, из которых последний – самый крупный и зрелый, содержит до 800 яиц, есть матка с боковыми выростами.

Жизненный цикл: окончательными хозяевами эхнококка служат млекопитающие семейства собачьих: собаки, волки, лисицы, шакалы, у которых он паразитирует в тонком кишечнике в половозрелой стадии. Животные, зараженные эхинококком, выделяют с фекалиями зрелые членики, наполненные яйцами. Членики могут также активно выползать из анального отверстия зараженного животного. Яйца эхинококка могут находиться на шерсти собак, рассеиваться в помещении, попадать на овощи, в воду, продукты питания. Личинки эхинококка паразитируют у промежуточных хозяев — овец, крупного рогатого скота, свиней, оленей, диких парнокопытных животных, человека.

Из яиц, попавших в организм человека или другого промежуточного хозяина, выходят онкосферы, которые проникают в кровеносную систему и оседают в печени, легких, реже в

других органах, где превращаются в эхинококковые пузыри. Человек может заразиться во время снятия и разделки шкурок диких плотоядных животных.

Личиночная форма эхинококка представляет собой пузырь, который снаружи окружен слоистой оболочкой. Ее внутренний зародышевый слой продуцирует выводковые капсулы со сколексами. Выводковые капсулы — небольшие пузыревидные образования, рассеянные по зародышевой оболочке и соединенные с ней тонкой ножкой. Каждая выводковая капсула содержит прикрепленные к ней сколексы. Пузырь заполнен жидкостью, в которой свободно взвешены оторвавшиеся сколексы и выводковые капсулы — так называемый гидатидный песок. В основном пузыре могут содержаться дочерние пузыри. Иногда встречается и стерильная форма однокамерного эхинококка (ацефалоциста), лишенная выводковых капсул и сколексов.

Через три месяца после заражения пузырь достигает 3–4 см в диаметре. По мере созревания в нем развиваются выводковые капсулы и сколексы. Дальнейший рост протекает медленно и может длиться годами. Если окончательный хозяин (например, собака) съест пораженный эхинококком орган промежуточного хозяина, у него в кишечнике разовьется множество взрослых эхинококков, поскольку из каждого сколекса вырастает самостоятельный гельминт.

Инвазионная форма: яйцо.

Путь инвазии: алиментарный (через грязные руки, с водой, пищевыми продуктами).

Источник инвазии: собаки, волки.

Патогенное действие: обусловлено токсическим действием пузырной жидкости и механическим воздействием пузыря на окружающие ткани, приводящим к нарушениям функций органа. Если пузырь прорвется, то будет ну оочень плохо (сильнейший анафилактический/токсический шок).

Клиническая картина.

·Увеличение пораженного органа (печени, легкого и т.д.)

·Тяжесть и боль в правом подреберье.

·Боль в груди, кашель, одышка, иногда кровохарканье.

·Эхинококковый пузырь растет медленно, может прорваться в бронх, брюшную или плевральную полость, что приводит к обсеменению соседних органов и множественному росту пузырей и токсический шок → Exitus Letalis, так как в пузырной жидкости много токсинов.

Лечение:

Хирургическое – вырезание пузырей с выстилкой операционной раны салфетками с 10% NaCl и введением в пузырь глицерина, который губителен для «песка».

Диагноз.

·Клинические методы: ОАК, ОАМ, перкуссия, пальпация

·Дополнительные методы: Rg, КТ, исследование крови: РГА, РЛА, РЭМА, РИФ, ИФА…

· |

Исследование биопсийного пунктата – жидкость (после ее |

|

центрифугирования). |

Профилактика:

·Выявление больных путем специализированных или массовых осмотров, особенно из группы «риска» (животноводы, охотники, скарники, владельцы собак).

·Все с прооперированные или с подозрением на эхинококкоз ставятся на диспансерное наблюдение сроком до 5-10 лет с ежегодным клиническим и лабораторным их обследованием.

·Большое значение имеет санитарно-просветительская работа.

Альвеококк/Alveococcus multilocularis.

Вызываемое заболевание: альвеококкоз (ларвоцестодоз), антропозоонозное заболевание.

Морфология паразита: напоминает эхинококк по внешнему виду и строению (нередко альвеококк называют многокамерным эхинококком), но размер его до 2 мм и отличается деталями строения: меньшим числом крючьев на головке и шарообразной, без выростов, маткой.

Жизненный цикл: см. эхинококкоз. Но!

Личиночная стадия, в отличие от эхинококка, состоит из множества мелких пузырьков, составляющих единый плотный узел. За такое строение этот паразит и получил название альвеолярного, или многокамерного. Все эти мельчайшие пузырьки заполнены густой желтовато-темной массой и содержат сколексы.

Инвазионная форма: яйцо.

Путь инвазии: алиментарный (per os).

Источник инвазии: больные собаки, волки.

Патогенное действие: заболевание протекает как злокачественная опухоль с обширным разрушением печени, вовлечением жизненноважных структур, метастазированием. Величина узлов альвеококка достигает в диаметре 15 см. При отсутствии лечения в 70% случаев заболевание заканчивается летально. В развитии заболевания у отдельных больных наблюдаются индивидуальные различия.

Диагностика: см. эхинококкоз.

Профилактика:

Большое значение имеет распространение знаний о мерах личной гигиены при обработке шкур хищников, общении с собакой, тщательном мытье дикорастущих ягод.

Организуют осмотры определенных контингентов (охотники, сборщики диких ягод и др.), наиболее подверженных риску заражения.

Больных и оперированных лиц ставят на пожизненный учет.

92. Тип Круглые черви. Характерные черты организации. Геогельминты, развивающиеся с миграцией в организме человека: аскарида, кривоголовки, угрица кишечная. морфология, цикл развития, пути инвазии, обоснование методов лабораторной диагностики, профилактика.

Характерные черты организации типа круглые черви.

●Тело тонкое, цилиндрическое, вытянутое в длину и заостренное на концах. На поперечном срезе оно круглое (что дало название типу).

●Кожно-мускульный мешок состоит из наружной многослойной не имеющей клеточного строения кутикулы, расположенного под ней однослойного эпителия и слоя продольных мышечных волокон, благодаря сокращениям которых тело может змеевидно изгибаться.

●Полость тела — первичная, заполненная жидкостью, находящейся под большим давлением. Полостная жидкость придает телу упругость и играет роль гидроскелета. Она также обеспечивает транспорт питательных веществ и продуктов жизнедеятельности.

●Впервые в животном мире пищеварительная система представлена сквозной пищеварительной трубкой, подразделенной на три отдела: переднюю, среднюю и заднюю кишки. Передний отдел начинается ротовым отверстием, ведущим в ротовую полость и глотку, способную работать как насос. Глотка отделена от средней кишки клапаном. В средней кишке пища переваривается и всасывается. За средней кишкой следует эктодермальная задняя кишка, открывающаяся на брюшной стороне тела анальным отверстием.

●Выделительная система представлена парой боковых продольных каналов, сливающихся под глоткой в один проток и открывающихся на брюшной стороне тела выделительным отверстием. Конечные продукты жизнедеятельности накапливаются в полостной жидкости, а из нее поступают в выделительные каналы.

●Нервная система представлена кольцевым окологлоточным ганглием и отходящими от него несколькими продольными нервными стволами, соединенными между собой полукольцевыми нервными перемычками. Имеются органы вкуса, осязания, а у свободноживущих круглых червей есть светочувствительные глазки.

Круглые черви — раздельнополые животные, размножающиеся только половым способом. Самцы и самки внешне различимы (половой диморфизм). Половая система имеет вид трубки: у самки — два яичника, два яйцевода, две матки и непарное влагалище, у самца

— один семенник, один семяпровод, семяизвергательный канал, совокупительный аппарат. Оплодотворение внутреннее, развитие обычно проходит с неполным превращением (со стадией личинки).

Круглые черви — один из самых многочисленных типов животных. Некоторые ученые полагают, что общее число видов нематод приближается к одному миллиону, однако точное число их видов пока не установлено. К этой группе животных принадлежит пять классов, паразитические виды относятся к классу собственно круглые черви, или нематоды.

Аскарида/Ascaris lumbricoides

Вызываемое заболевание: аскаридоз, антропонозное заболевание.

Морфология: длина самок 20-40 см, самцов 15-25 см. Тело на концах заострено, покрыто плотной кутикулой белого или розоватого цвета. На головном конце характерно наличие трех крупных губ.

Хвостовой конец самца обычно изогнут в виде крючка в брюшную сторону.

Яйца овальной формы. У оплодотворенных яиц наружная белковая оболочка желто-коричневого цвета с неправильно волнистым контуром, внутри яйца находится округлая зародышевая клетка темного цвета. Неоплодотворенные яйца крупнее, вся полость яйца занята желточными клетками.

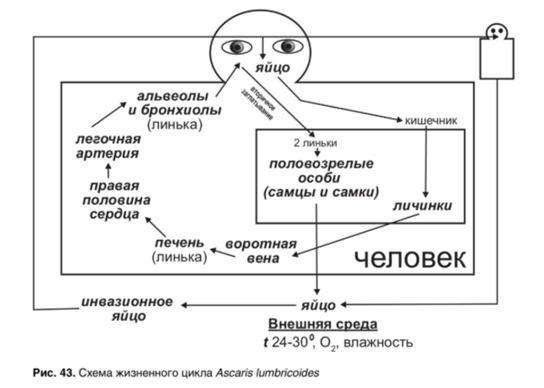

Жизненный цикл: аскарида — геогельминт, ее развитие происходит без смены хозяев. Самка откладывает более 200 000 яиц в сутки. Яйца аскариды крупные, овальной формы, устойчивы к действию внешней среды. Они покрыты плотными оболочками, наружная оболочка имеет бугристую поверхность. Уничтожить оболочки яиц могут прямые солнечные лучи. Из кишечника человека яйца попадают в почву, где при достаточной влажности, доступе кислорода и температуре +24...+30 °С в течение 15–17 дней формируется личинка. Такое яйцо с развитой личинкой называют инвазионным. При температуре ниже +12 °С яйца не развиваются, но сохраняют свою жизнеспособность.

Из почвы яйца через грязные руки, воду, овощи и фрукты попадают в кишечный тракт человека. В кишечнике оболочки яиц растворяются и из них появляются личинки. В отличие от взрослых особей личинка нуждается в кислороде. Сквозь стенку кишечника они попадают в кровеносные сосуды и мигрируют по организму.

Личинки с током крови проникают в печень, правое предсердие, желудочек сердца, а потом в легочную артерию и капилляры легочных альвеол. Личинки с этого момента начинают активно передвигаться. Они разрывают стенки капилляров и попадают в полость альвеол, бронхи и трахею. При откашливании личинки попадают в глотку. Затем они вторично заглатываются хозяином и в тонком кишечнике через 2,5–3 месяца достигают половой зрелости. Миграция личинок по органам длится 9–12 дней. Продолжительность жизни половозрелой

особи — около 1 года.

Инвазионная форма: зрелое яйцо с личинкой.

Путь инвазии: алиментарный (per os).

Патогенное действие: 1. Личиночные формы во время миграции могут вызывать бронхопневмонию и сенсибилизацию. Тяжесть инвазии клинических проявлений может не быть. Личинки аскарид при проникновении в альвеолы нарушают целостность последних, открывая тем самым "ворота" бактериям и вирусам. 2. Половозрелые формы могут вызывать интоксикацию организма и ее последствия - нарушение всасывания жиров, белков, углеводов и витаминов, а также быть причиной механической закупорки просвета кишечника и желчных протоков, спастической непроходимости кишечника и др. Симптоматика аскаридоза варьирует от незначительных проявлений до тяжелого лечения.

Клиника.

Период миграции:

·В первые дни инвазии: недомогание, снижение работоспособности, слабость, раздражительность, потливость, головная боль, повышение температуры, артралгии, миалгии, кожный зуд.

·На 5-ый день миграции: боль в правом подреберье, дискомфорт в животе, увеличение печени.

·На 8-10-ый день миграции: кашель со скудной мокротой и примесью крови, одышка, боли в груди, хрипы. м.б. тахикардия, понижение АД. На Rg легкого –