Ответы на экзаменационные вопросы по биологии. Экзамен

.pdf

Путь инвазии: алиментарный.

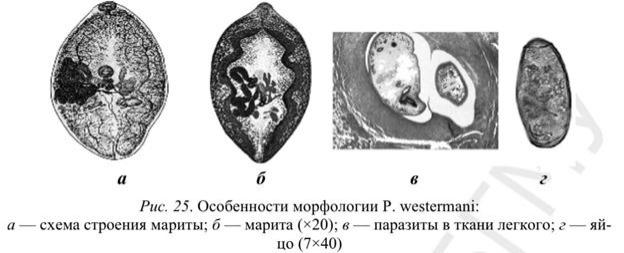

Морфология паразита:

Парагоним имеет тело длиной 1 см, яйцевидное, покрытое красновато-коричневыми шпиками.

Яйца золотисто-коричневого цвета, овальные, длинной 100 мкм. Имеется крышечка как бы вдавленная внутрь яйца, заполненного желточными клетками.

Хозяева:

•Окончательный: человек, млекопитающие семейств собачеи, кошачьи, куньи

иенотовые.

•Первый промежуточный хозяин – моллюск рода Semisulcospira и Oncomelania

•Второй промежуточный хозяин – крабы рода Eriocheir и Potamon, раки родов: Cambarua, Procambarus, а так же креветки рода Macrobrachium

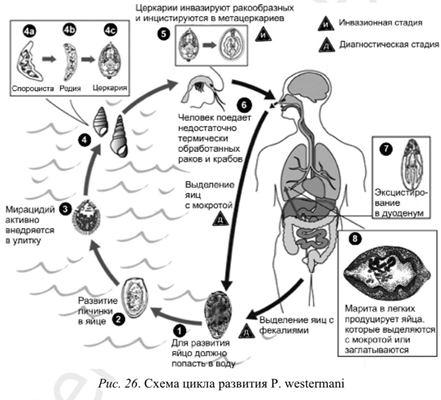

Жизненный цикл:

Яйца с испражнениями попадают в воду, их съедает моллюск → из яйца в кишечнике моллюска выходит церкарий, развивается → выходит в воду и проникает в крабов → превращается в метацеркарий.

Человек или животные заражается при употреблении в пищу зараженных пресноводных раков, крабов и креветок. В кишечнике метацеркарий освобождается от оболочек и через стенку кишечника проникает в легкие.

Патогенез: Мариты локализуются в мелких бронхах. Легочные сосальщики помимо паренхимы легких могут проникать и в другие ткани: плевру, брюшную стенку, органы брюшной полости, головной мозг, вызывая там воспаления.

Действие на организм человека заключается в механическом повреждении стенки кишечника, диафрагмы, плевры и ткани легких, в которых наблюдаются кровоизлияния и воспалительные процессы. В легких паразиты располагаются попарно; вокруг них образуются полости, заполненные продуктами обмена паразита и распада окружающих тканей. Токсико-аллергическое действие проявляется лихорадкой и эозинофилией. Позже развивается плевро-легочный процесс, обусловленный паразитированием молодых гельминтов, что проявяется симптомами бронхита, очаговой пневмонии и, нередко, экссудативФИЛЯРИИ, Filaria – биогельминты, возбудители филяриатозов, широко распространенных в странах с тропическим и субтропическим климатом (650 млн.

больных). Медицинское значение имеют 4 вида: Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, Onchocerca volvulus, Loa loa.

Тип: Круглые черви/Nemathelmintes

Класс: Cобственно круглые черви/Nematoda

Вид:

Медицинское значение: филяриатозы. Зооантропонозное заболевание.

Заражение: трансмиссивным путем – через укус переносчиков.

Морфология: Филярии – белые нитевидные гельминты длиной 20-100 мм, живородящие. Развиваются со сменой хозяев. Являются Биогельминтами.

Жизненный цикл: личинки циркулируют в крови и подчинены суточному ритму: личинки, чьими переносчиками являются комары, в крови появляются ночью, а слепни – днем. При сосании крови переносчик заглатывает незрелые личинки, которые в мышцах и жировом теле переносчика дважды линяют и попадают в ротовой аппарат. При укусе человека инвазионные личинки со слюной попадают в кожу, кровеносные и лимфатические сосуды.

Клиника:

Инкубационный период – 3-18 месяцев.

Начинаются аллергическим синдромом: ↑ t тела, кожные сыпи, отеки. В период от 2 до 7 лет наступает варикозное расширение и лимфангит → резко увеличиваются лимфатические узлы → абсцессы (бубоны). Появляется слоновость но ногах.

Диагностика: Микроскопия мазка толстой капли крови окрашенных по Романовскому и обнаружение личинок. Исследовать кровь днем при: лоаозе. Исследовать кровь ночью при: вухерериозе и бругиозе (некоторые штаммы и днем). Исследовать кровь в любое время при: акаитохейлонематозе, онкоцеркоз. Исследовать срез кожи при: онхоцеркозе

Профилактика: Выявление и лечение больных, борьба с комарами, слепнями, мокрецами, выявление и ликвидация мест размножения.

ного плеврита. В этой стадии яйца в мокроте не обнаруживаются.

Диагностика:

•обнаружение яиц паразита в мокроте

•серологическое исследование эффективно только при личиночной форме

Профилактика: Профилактика: личная — не употреблять в пищу сырых или плохо термически обработанных раков и крабов; общественная — санитарнопросветительная работа, уничтожение первого промежуточного хозяина, охрана водоемов от загрязнения фекалиями человека и животных, выявление и лечение больных.

88. Общая характеристика ленточных червей. Цестоды, жизненный цикл которых связан с водной средой.

КЛАСС ЛЕНТОЧНЫЕ ЧЕРВИ (CESTODA)

Известно около 1 800 видов, все они — эндопаразиты, обитающие в половозрелой форме в кишечнике человека и животных.

1.Тело сплющено в дорсо-вентральном направлении и имеет вид ленты. Размеры от 1

ммдо 10–18 м в длину.

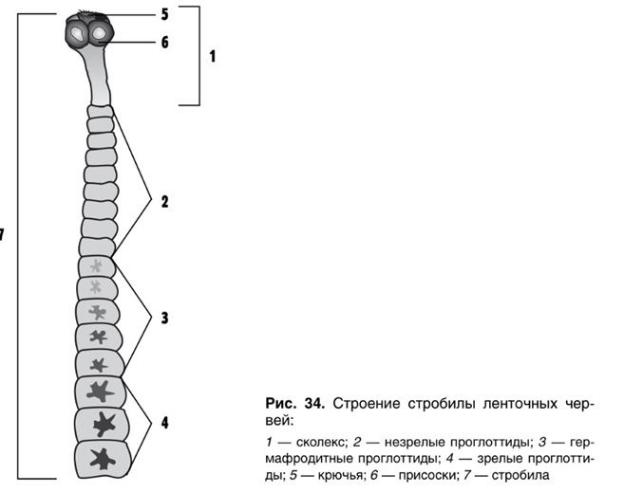

2.На переднем конце находится головка (сколекс) с органами фиксации — присосками, хоботком с крючьями, ботриями (присасывательные щели); далее идет шейка, затем тело (стробила), состоящее из отдельных члеников (проглоттид). Шейка является зоной роста. Новые проглоттиды отпочковываются от шейки, а старые в конце тела отрываются и выделяются наружу.

3.Наружный слой кожно-мускульного мешка -- тегумент имеет многочисленные волосовидные выросты (микротрихии), которые всасывают питательные вещества из кишечника хозяина.

4.Пищеварительная, кровеносная и дыхательная системы у цестод отсутствуют.

5.Выделительная система представлена протонефридиями.

6.Нервная система и органы чувств развиты слабо.

7.Цестоды — гермафродиты. В проглоттидах, начиная от шейки, развивается сначала мужская половая система, потом женская (гермафродитные членики находятся в середине стробилы), затем происходит редукция всех частей половой системы, и в зрелых члениках (в конце тела) остается матка, заполненная большим количеством яиц.

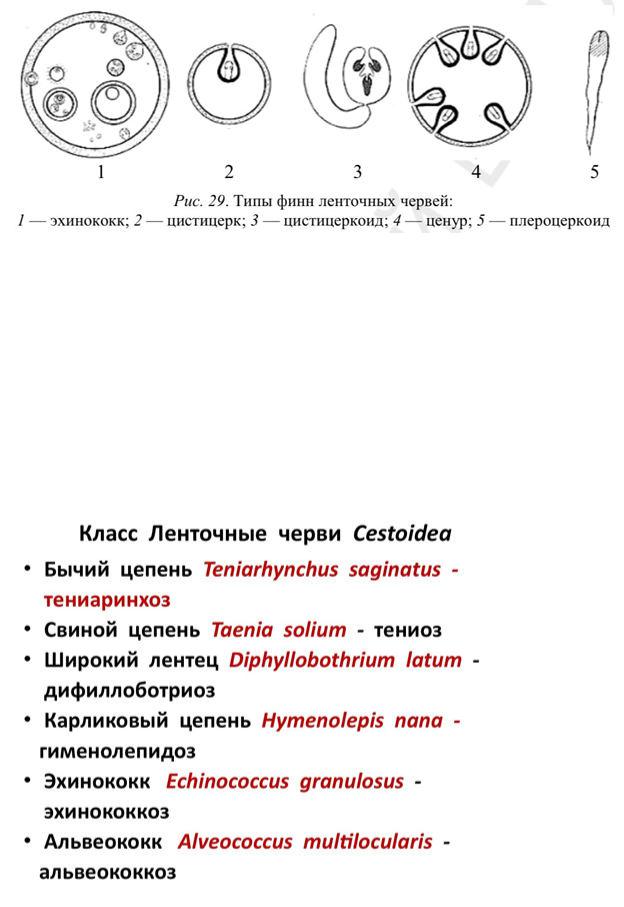

В жизненных циклах цестод есть две личиночные стадии: онкосфера и финна. Онкосфера развивается в яйце, когда оно еще находится в матке. Это шестикрючный зародыш шарообразной формы, покрытый толстой оболочкой с радиальной исчерченностью. В кишечнике промежуточного хозяина онкосфера выходит из оболочек, с помощью крючьев проникает в кровеносные сосуды и кровью заносится в различные ткани и органы, где превращается в следующую личиночную стадию — финну.

Финны имеют различное строение (рис. 29). Цистицерк — финна в виде пузыря, заполненного жидкостью, внутрь которого ввернут один сколекс. Ценур — пузырь с несколькими ввернутыми головками. Цистицеркоид спереди имеет расширенную часть с ввернутым сколексом, а сзади — хвостовой придаток. Эхинококк — финна в виде большого материнского пузыря с дочерними и внучатыми пузырями, внутри которых есть большое количество сколексов. Плероцеркоид — червеобразная личинка, на переднем конце которой находятся две присасывательные бороздки (ботрии).

Финны развиваются во взрослую особь в кишечнике окончательных хозяев, заражение которых происходит при поедании мяса промежуточных хозяев. Под влиянием пищеварительных соков сколекс выворачивается из пузыря наружу, прикрепляется к стенке кишечника, и от шейки начинают отпочковываться проглоттиды.

У цепней матка закрытая, поэтому их яйца в фекалиях обнаруживаются только при повреждении зрелых проглоттид. У лентецов матка открытая, яйца постоянно выделяются из нее и обычно обнаруживаются в фекалиях.

Заболевания, вызываемые цестодами, называются цестодозами.

Представители:

88.Общая характеристика ленточных червей. Цестоды, жизненный цикл которых связан с водной средой. см. выше

89.Характеристика ленточных червей, использующих человека в качестве окончательного хозяина: бычий и свиной цепни. Систематическое положение, морфология, цикл развития, пути инвазии, обоснование методов лабораторной диагностики, профилактика.

Цестоды, жизненный цикл которых связан с водной средой – несколько видов паразитов из рода Diphyllobotrium (например, Широкий лентец - Diphyllobotrium latum).

Представители класса ленточные черви (Cestoda) ведут исключительно паразитический образ жизни. Известно более 3000 видов.

Морфологические особенности. Лентовидное тело ленточных червей, длиной от нескольких миллиметров до 20 м и более, разделено на членики (проглоттиды), количество которых колеблется от трех (эхинококк) до нескольких тысяч (широкий лентец). На переднем конце расположена головка (сколекс) с присосками, крючьями, присасывательными лопастями и другими органами прикрепления. Шейка по мере роста червя образует членики тела (стробилу). Различают членики молодые, гермафродитные и зрелые. Ленточные черви утратили пищеварительную систему, поэтому всасывание пищи происходит у них всей поверхностью тела

Покровы. Тело плоских червей покрыто погруженным эпителием; его поверхность несет микроскопические выросты — микротрихии, имеющие большое значение в процессе питания.

Мускулатура состоит из наружного кольцевого слоя и внутреннего продольного. Есть еще диагональные мышцы и мышечные волокна в паренхиме. К специфическим особенностям относится наличие в ее клетках известковых телец.

Нервная система ортогонального типа состоит из скопления нервных клеток в головке червя (ганглий) и двух продольных боковых нервных стволов, которые тянутся до конца тела.

Выделительная системапротонефридиального типа. В паренхиме заложены крупные клетки с мерцательным эпителием. От них отходят выносящие канальцы, которые у большинства видов впадают в два крупных канала, тянущихся по бокам стробилы. В каждом членике эти каналы соединяются поперечным протоком. Боковые каналы открываются на заднем крае последнего членика.

Пищеварительная и дыхательная системы у ленточных червей отсутствуют.

Половая система. Все ленточные черви — гермафродиты; в последовательно образующихся члениках формируются мужские и женские половые органы.

Женская половая система образована яичником (обычно двулопастным), яйцеводом, желточниками, тельцем Мелиса и маткой. Для проведения спермы служит влагалище, расширяющееся у впадения в яйцевод (семяприемник).

Мужская половая система состоит из многочисленных мелких округлых семенников и семявыносящих канальцев, которые, сливаясь, открываются в семяпровод, заканчивающийся семяизвергательным каналом и копулятивным органом. Семяизвергательный канал и влагалище открываются в половую клоаку.

Жизненный цикл ленточных червей сложный, протекает со сменой хозяев и отсутствием свободноживущих стадий. Яйца червя с фекалиями окончательного хозяина выводятся во внешнюю среду, в яйце развивается личинка с шестью крючьями — онкосфера, которая в организме промежуточного хозяина развивается в зависимости от вида паразита в личинку типа цистицерка, финны, ценура, эхинококка или альвеококка

Попадая в организм окончательного хозяина — позвоночного животного, личинки прикрепляются головкой к стенкам кишечника и вырастают во взрослого червя.

При развитии паразита с двумя промежуточными

хозяевами (например, лентец широкий) первый про-

межуточный хозяин (ракообразное) заражается, за-

глатывая плавающих корацидиев, из которых выходят онкосферы, проникающие в полость тела рачка и развивающиеся в личинку — процеркоид.

Бычий цепень/Taeniarhyncus saginatus

Вызываемое заболевание: тениаринхоз, антропозоонозное заболевание.

Морфология: бычий или невооруженный цепень длиной 5-6 метров и более. Головка округлая 1-2 мм, имеет 4 присоски, не имеет крючьев – поэтому и невооруженный. Шейка тонкая – зона роста, переходит в тело, разделенное на 1000-2000 члеников.

Молодые членики (стробилы) находятся в начальной части тела, квадратной формы, гермафродитные. Концевые зрелые членики содержат матку, которая состоит из срединного ствола с 18-36 боковыми ветвями. Вся матка заполнена до 150 000 яиц. Концевые членики по мере созревания отрываются и способны к активному движению – выползают из анального отверстия. Ежедневно отделяется 6-8 члеников.

Яйца округлые или овальные, оболочка их тонкая, прозрачная, бесцветная, внутри находится зародыш - онкосфера с 3 парами крючьев, окруженный поперечно исчерченной оболочкой (яйца бычьего цепня невозможно отличить от яиц свиного цепня – поэтому просто говорите: яйца тениид).

У выделившихся яиц оболочка очень быстро разрушается.

Жизненный цикл: человек — основной хозяин бычьего цепня, промежуточными хозяевами служат крупный рогатый скот, олени, буйволы, верблюды. Бычий цепень паразитирует в тонком кишечнике человека. Членики выделяются с фекалиями или активно выползают из анального отверстия больного. При разрушении члеников внутри кишечника часть яиц гельминта выделяется вместе с фекалиями.

При попадании члеников в окружающую среду происходит загрязнение онкосферами почвы, травы и мест содержания скота. С загрязненным кормом онкосферы попадают в организм крупного рогатого скота, в мышцах которого они превращаются в личинки (финны или цистицерки). В районах Крайнего Севера цистицерки бычьего цепня развиваются в головном мозге северного оленя.

Финны размером до 0,5 см, белого цвета, пузырьковидные, заполнены прозрачной жидкостью, внутри просвечивает сколекс, имеющий такое же строение, как у взрослого цепня. В мышцах животных финны могут сохраняться до 1–2 лет, затем погибают.

Инвазионная форма: финна типа цистицерк.

Путь инвазии: пассивная (per os).

Источник инвазии: больной человек.

Патогенное действие: механическое и токсическое воздействие. Возможны боли в животе, тошнота и ощущение голода. Реже наблюдаются диарея, снижение массы тела, раздражительность.

Клиническая картина:

●Боли в животе, кишечные расстройства

●Симптомы интоксикации: головные боли, изменение аппетита

●Снижение кислотности желудочного сока.

Диагностика:

●Наиболее доступный и простой метод – опрос о выделении члеников (это отмечается практически у всех зараженных лиц).

●Исследование выделившихся члеников.

●Микроскопия перианального соскоба

●Исследование нативного мазка испражнений

Профилактика.

●Выявление, изCоляция и обязательная дегельминтизация больных

●Постановка на 6 месячный учет всех пролеченных

●Обследование с/х животных и ветеринарно-санитарная экспертизу мяса перед продажей

●Санитарно-просветительская работа

●Тщательная обработка мясных блюд с учетом, что финны погибают, если мясо заморожено до минус 12 0С и ниже или проварено не менее 2 ч.

Свиной цепень/Taenia solium

Вызываемое заболевание: тениоз, цистицеркоз; антропозоонозные заболевания.

Морфология: cвиной, или вооруженный, цепень внешне сходен с бычьим, но его длина не более 3 метров, на головке диаметром 0,6-2 мм, кроме 4 присосок, имеются крючья в количестве 22-32.

Зрелые членики содержат около 50 000 яиц, они более короткие, чем у бычьего цепня, а матка имеет всего 8-12 боковых ветвей. Членики не обладают активной подвижностью.

Онкосферы свиного и бычьего цепней практически не отличимы.

Жизненный цикл: основной хозяин свиного цепня — человек, промежуточный — свиньи, иногда человек. Свиной цепень паразитирует в тонком кишечнике человека. Зрелые членики, содержащие яйца, выделяются в окружающую среду с фекалиями больного.

Онкосферы заглатываются свиньями при поедании ими загрязненного корма или фекалий больного человека. В мышцах этих животных через два месяца развиваются финны, по строению напоминающие финны бычьего цепня. Человек заражается при употребелении в пищу зараженного мяса.

Человек как промежуточный хозяин является тупиком в жизненном цикле Taenia solium.

!!! Заражение человека онкосферами свиного цепня происходит при несоблюдении правил личной гигиены (перорально) или во время рвоты у больных тениозом (аутоинвазия). При этом в мышцах, глазах и головном мозге развиваются финны (цистицерки), вызывая тяжелое заболевание — цистицеркоз (гораздо более тяжелое заболевание, чем тениоз).

В организме человека цистицерки выживают несколько лет, в организме свиньи — до двух лет, после чего погибают.

Инвазионная стадия: финна типа цистицерк, яйцо (онкосфера).

Путь инвазии: пассивная (per os).

Источник инвазии: больной человек; имеет место аутоинвазия и аутореинвазия.

Патогенное действие: 1. Ленточная форма вызывает симптомы, сходные с описанными при тениаринхозе. 2. Финнозная форма в случае локализации цистицерк в клетках мозга или органах зрения может служить причиной тяжелых нарушений (таких, как слепота) и смерти больного.

Диагностика: