Ответы на экзаменационные вопросы по биологии. Экзамен

.pdf

●Анэнцефалия – результат нарушения смыкания головного конца нервной трубки между 23 и 26 днем после зачатия - нарушение клеточной адгезии;

●Spina bifida – расщепление задних дужек позвонков - нарушение пролиферации и клеточной адгезии;

●Атрезия слухового прохода - нарушение процесса апоптоза.

37. Клеточная дифференцировка; генетические и негенетические механизмы; стадии. Опыты Д. Гердона по доказательству равных генетических потенций ядер соматических клеток.

Дифференцировка-это процесс, в результате которого клетки становятся специализированными, т.е. приобретают морфологические, цитохимические, а главное - функциональные особенности, соответствующие запросам многоклеточного организма.

Процесс клеточной дифференцировки как в эмбриогенезе, так и во взрослом состоянии «растянут» во времени, распространяется на группы клеток и определяется понятием гистогенез. Гистогенез начинается со стволовых клеток, включает несколько митотических делений, дающих ряд закономерных промежуточных клеточных форм, и завершается возникновением дифференцированных клеток. Вся совокупность соответствующих характеристик выявляется в дифференцированной зрелой клетке, составляя ее цитофенотип. Предположительно такое появление говорит о смене одних генов, активно транскрибируемых на предшествующей стадии гистогенеза, на другие.

Клеточные формы, с которых начинается гистогенез, обычно лишены признаков специализации. Тем не менее в нормальных условиях развития и жизнедеятельности

организма направление дифференцировки определено. Известно, например, что клетки дерматома, склеротома и миотома, на которые подразделяются мезодермальные сомиты, в дальнейшем развитии дифференцируются соответственно в фибробласты соединительной ткани собственно кожи (дермы), хондробласты хряща и миобласты скелетной мускулатуры. В этих случаях говорят о состоянии детерминации. Конкретные факторы и механизмы клеточной детерминации однозначно не определены.

Современная биология связывает генетический механизм клеточной дифференцировки с явлением дифференциальной (избирательной) активности генов. Различия между характеристиками соматических клеток разных направлений структурно-функциональной специализации (дифференцировки) видят в том, что в различных типах клеток активны (транскрибируются) разные гены и, соответственно, экспрессируются (транслируются) разные белки.

Важное место в процессе клеточной дифференцировки принадлежит экспрессии белков цитоскелетных структур и плазмолеммы. Наличие цитоскелета - непременное условие приобретения и поддержания дифференцированной клеткой требуемой формы, а в случае необходимости - полярности, построения таких структур, как микроворсинки или реснички.

Уровни дифференцировки:

-оотипическая – возникновение различий в строении разных зон яйцеклетки;

-бластомерная – появление различий у бластомеров

-зачатковая – появление зародышевых листков и зачатков органов, различных по строению;

-гистогенетическая – появление в одном зародышевом листке зачатков разных тканей.

Стадии:

1.Оотипическая дифференцировка протекает в ходе оплодотворения и представляет собой процесс, в результате которого возникают различия между отдельными частями зиготы, обеспечивающие разметку пространственной организации будущего зародыша. Оотипическую дифференцировку можно рассматривать как детерминацию последующих этапов развития и, в свою очередь, ей предшествует детерминация, которая происходит при овогенезе.

2.Бластомерная дифференцировка — это процесс формирования качественно разнородных бластомеров, которые, располагаясь определенным образом, детерминируют протекание дальнейших процессов, четко намечают пространственную организацию зародыша. В начале дробления до стадии морулы бластомеры тотипотентны, но это свойство уже на стадии бластоцисты исчезает, что связано с дифференцировкой клеток и коммитированием определенных потенций.

3.Зачатковая дифференцировка - когда зародыш становится трехслойным, формируются осевые органы, его пространственная организация становится вполне определенной, так как перемещения клеточных комплексов приводят к расстановке материала эмбриональных зачатков на окончательные места в организме. В ходе зачатковой дифференцировки происходит окончательная детерминация отдельных клеток.Основным механизмом, обеспечивающим дифференцировку отдельных зачатков, является индукция.

Опыты по пересадке ядер соматических клеток в яйцеклетку впервые были успешно осуществлены в 50-х гг. в США, а в 60—70-х гг. получили широкую известность опыты английского ученого Дж. Гердона. Используя африканскую шпорцевую лягушку Xenopus laevis, он в небольшом проценте случаев получил развитие взрослой лягушки из энуклеированной яйцеклетки, в которую пересаживал ядро из эпителиальной клетки кожи лягушки или кишечника головастика, т.е. из дифференцированной клетки. Энуклеацию яйцеклетки проводили большими дозами ультрафиолетового облучения, что приводило к функциональному удалению ее ядра. Для доказательства того, что в развитии зародыша участвует пересаженное ядро соматической клетки, применили генетическое маркирование. Яйцеклетку брали из линии лягушек с двумя ядрышками в ядре (соответственно двум ядрышковым организаторам в двух гомологичных хромосомах), а ядро клетки донора — из линии, имеющей в ядрах только одно ядрышко вследствие гетерозиготности по делении ядрышкового организатора. Все ядра в клетках особи, полученной в результате трансплантации ядра, имели только одно ядрышко.

Вместе с тем опыты Гердона обнаружили многие другие важнейшие закономерности. Во-первых, они еще раз подтвердили предположение Т. Моргана о решающем значении взаимодействия цитоплазмы и ядра в жизнедеятельности клеток и развитии организма. Во-вторых, в многочисленных экспериментах было показано, что чем старше стадия зародыша-донора, из клеток которого брали ядро для пересадки, тем в меньшем проценте случаев развитие оказывалось полностью завершенным, т.е. достигало стадий головастика, а затем лягушки.

Главный вывод, который вытекает из этого опыта, заключается в том, что наследственный материал соматических клеток способен сохраняться полноценным не только в количественном, но и в функциональном отношении, цитодифференцировка не является следствием недостаточности наследственного материала.

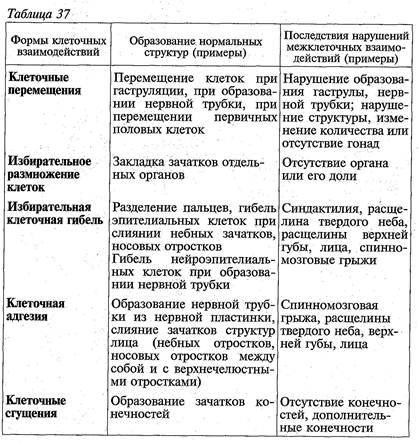

38. Пролиферация клеток, запрограммированная клеточная гибель, адгезия клеток, замыкание закладок как механизмы морфогенетических преобразований в онтогенезе. Врождённые пороки развития как следствия нарушения данных процессов. Примеры.

Пролиферация - увеличение числа клеток путем митоза, которое приводит к росту и обновлению тканей.

Апоптоз — форма запрограммированной гибели клетки, проявляющаяся в уменьшении ее размера, конденсации и фрагментации хроматина, уплотнении наружной и цитоплазматической мембраны без выхода содержимого клетки в окружающую среду.

Механизм сортировки и слипания (адгезии) клеток лежит в основе выделения и объединения клеток одного типа среди всех прочих. В процессе развития клетки «узнают» друг друга и сортируются в зависимости от свойств, т.е. образуют скопления и пласты избирательно, только с определенными клетками. Этот механизм крайне важен при формировании зародышевых листков в ходе гаструляции, образовании структур в органогенезе, осуществлении регенеративных процессов и иммунных реакций в постнатальном развитии.

Различные варианты расщелины позвоночника как бы соответствуют очень древнему примитивному строению его у низших позвоночных Скрытая расщелина позвоночника

(spina bifida occulta)—это дефект в виде аплазии спинных дужек и остистых отростков. Дужки позвонков при нормальном развитии образуются из мигрирующих клеток склеротомов под индуцирующим влиянием со стороны хорды, спинного мозга и спинномозговых узлов. При описываемом пороке происходит остановка их развития, что, вероятно, может быть связано с нарушением необходимых индуцирующих воздействий.

Скрытые формы расщелины первого крестцового позвонка встречаются среди людей с частотой около 10%, а первого шейного—с частотой около 3%. Как правило, спинной мозг и спинномозговые нервы не изменены и не имеется никаких серьезных нарушений. Кожа над дефектом также не изменена, но иногда порок можно заподозрить по небольшой ямочке или пучку волос над ним. Чаще всего дефект выявляется как рентгенологическая находка. О возможной наследственной природе порока свидетельствуют такие данные: скрытые формы расщелины дужек позвонков встречаются у 14,3% матерей, у 6,1 % отцов и у 26,8% сибсов пробандов с различными формами несращения нервной трубки и позвонков.

Более грубым пороком являются кистозная расщелина позвоночника (spina bifida cystia) и полный рахисхиз. Кистозная расщелина характеризуется наличием грыжевого мешка, а полный рахисхиз — дефектом мозговых оболочек, мягких покровов и лежащим открыто в виде пластинки или желоба спинным мозгом. В последнем случае нервные валики не соединяются в трубку либо из-за ослабления индуцирующего влияния подлежащей хорды, либо из-за действия тератогенных факторов на нейроэпителиальные клетки.

Пороки развития звукопроводящей системы среднего уха могут быть причиной врожденного нарушения слуха наряду с нарушениями других отделов слухового анализатора. Врожденная фиксация стремечка приводит к врожденной проводниковой глухоте при нормальном развитии уха в остальном. Дефекты молоточка и наковальни часто сочетаются с синдромом первой дуги. Механизмами возникновения подобных пороков развития могут быть нарушения рассасывания (гибели) молодой соединительной ткани в барабанной полости и остановка развития всей области первой висцеральной дуги. Большинство видов врожденной глухоты обусловлены генетически и носят наследственный характер.

Атрезия наружного слухового прохода возникает из-за ослабления процесса канализации (рассасывания пробки наружного слухового прохода) в области первого жаберного кармана. Этот врожденный порок также часто сочетается с синдромом (аномаладом) первой дуги.

Пороки развития пищеварительной системы выражаются в недоразвитии (гипогенезия) или полном отсутствии развития (агенезия) участков кишечной трубки или ее производных, в отсутствии естественного отверстия, сужении канала, персистировании эмбриональных структур, незавершенном повороте и гетерогонии различных тканей в стенку желудочно-кишечного тракта.

Атрезии и стенозы встречаются с частотой примерно 0,8 на 1000 новорожденных. Существует несколько гипотез, объясняющих механизм их возникновения. По одной из них, это персистирование физиологической атрезии, заключающееся во временной закупорке просвета кишечной трубки на 6й неделе развития в связи с нарушением реканализации. По

другой — это сосудистая недостаточность. В эксперименте на собаках путем перевязки у плодов верхней брыжеечной артерии удалось получить некоторые формы атрезии и стеноз. Есть гипотеза внутриутробного воспалительного процесса. Этиология этих пороков гетерогенна. Среди изолированных пороков, по видимому, большинство мультифакториальны, а среди тех, что являются компонентами множественных врожденных пороков, значительная часть — результат хромосомных и генных мутаций.

39. Регуляция развития человека и животных на разных этапах онтогенеза. Генетическая регуляция развития (генетическая детерминированность развития, дифференциальная активность генов, влияние ооплазматической сегрегации, Т-локус; гомеозисные и дизруптивные мутации).

Весь процесс развития организма регулируется генетической программой. В большинстве случаев геном всех клеток остается одинаковым. Это означает, что при развитии "нужные гены работают в нужное время и в нужном месте"

Генетическая детерминированность роста и развития зависят от генома человека,

однако взаимодействие совокупности генов друг с другом и с различными факторами внешней среды может в той или иной мере влиять на фенотип.

Экспериментально доказано, что гены работают не всегда, есть определенная закономерность в очередности работы генов, неработающие гены сохраняются в клетке в течение всей ее жизни и, при определенных условиях, снова могут начать работать. Это явление называется дифференциальной активностью генов.

Ооплазматическая сегрегация - перераспределение биологически активных молекул (локальных детерминант) в цитоплазме яйцеклетки в результате ее активации.

Во время движения мужского пронуклеуса в яйце происходят сложные перемещения цитоплазмы. В результате она становится более неоднородной. Эти процессы получили название ооплазматическои сегрегации (разделения). Они хорошо заметны в тех случаях, когда разные участки цитоплазмы содержат разноцветные гранулы (желток, темный пигмент и др.).

Механизмы движения цитоплазмы в деталях не изучены. Очевидно, что главную роль в этих перемещениях играет цитоскелет . В частности, важная роль может принадлежать центриоли сперматозоида и отходящим от нее микротрубочкам. С помощью вещества колхицина, нарушающего сборку микротрубочек, ооплазматическую сегрегацию удается подавить. Можно предположить, что в разных участках цитоплазмы яйцеклетки содержатся различные вещества (их назвали локальными детерминантами , т.е. "определителями"), которые определяют судьбу клеток. (Еще один пример локальных детерминант это вещества полярных гранул, наличие которых необходимо и достаточно для развития первичных половых клеток). Один из экспериментов, которые ставились для проверки этой гипотезы, заключался в центрифугировании яиц асцидий. При быстром вращении в центрифуге разные зоны цитоплазмы меняют свое расположение и частично смешиваются.

У асцидий это приводит к тому, что образуются "хаотические" зародыши. У них имеются, как и в норме, мышечные, нервные, покровные и другие клетки. Однако клетки эти беспорядочно расположены и не образуют органов.

Т-локус у мышей также известен целый ряд рецессивных мутаций сложного локуса Т 17й хромосомы, затрагивающих раннее развитие. Локус Т представлен множеством (117) аллелей, обозначаемых знаком t с дополнительными индексами: t1, t2, t3 и т.д. Около 30% tгенов в гомозиготном состоянии вызывает гибель зародышей, часть аллелей являются полулетальными. Весь этот ряд рецессивных аллелей t распадается на восемь групп, которые могут быть комплементарны друг другу и в гетерозиготном состоянии не приводить к гибели зародыша.

Известны также и пять доминантных мутаций Тлокуса. Каждая из восьми групп обусловливает разного рода дефекты. Один из аллелей останавливает превращение морулы в бластоцисту, состоящую из трофобласта и эмбриобласта. Такие морулы гибнут. Другая мутация приводит к тому, что развившийся трофобласт не вступает в контакт со стенкой матки и зародыш тоже гибнет. Третьи мутантные зародыши не образуют внезародышевой эктодермы, у четвертых — гибнут клетки зародышевой эктодермы, у пятых — клетки зародышевой эктодермы не способны мигрировать в области первичной полоски и образовывать мезодерму, у шестых — уже образовавшиеся структуры нервной системы дегенерируют и т.д. Первичное нарушение, лежащее в основе всех этих эффектов, всего лишь одного локуса пока не выяснено. Однако очевидно, что локус Т играет первостепенную роль в морфогенезе эктодермы мышиного зародыша и организма в целом.

Гомеозисные гены — гены, определяющие процессы роста и дифференцировки в организме. Гомеозисные гены кодируют транскрипционные факторы, контролирующие программы формирования органов и тканей.

Мутации в гомеозисных генах могут вызвать превращение одной части тела в другую. Гомеозисными мутантами называются такие организмы, у которых на месте органа развивается орган другого типа. Например, у дрозофилы при мутации antennapedia формируется конечность на месте антенны.

Дизруптивные мутации - нарушение нормального развития, отсутствие или аномальное строение органа.

40. Целостность онтогенеза. Эмбриональная индукция и эмбриональная регуляция. Концепции морфогенеза (физиологических градиентов, позиционной информации, морфогенетических полей).

Целостность организма — его внутреннее единство, относительная автономность, несводимость его свойств к свойствам отдельных его частей, подчиненность частей целому

— проявляется в течение всех стадий онтогенеза. Таким образом, онтогенез представляет собой упорядоченное единство последовательно чередующихся состояний целостности. В целостности индивидуального развития проявляется органическая целесообразность.

Целостность онтогенеза базируется на действии системнорегуляторных факторов: цитогенетических, морфогенетических, морфофизиологических, гормональных, а у большинства животных также нейрогуморальных. Эти факторы, действуя по принципу обратной связи, координируют ход развития и жизнедеятельность организма как активного целого в тесной связи с условиями окружающей среды.

Эмбриональная регуляция – явление восстановления нормального хода развития зародыша после естественного или искусственного его [развития] нарушения.

Детерминация (предопределение) – выбор конкретного пути развития, приобретение клетками способности развиваться в определенном направлении и одновременно ограничение их будущих возможностей развития. В начале эмбриогенеза бластомеры тотипотентны (могут дать начало целому организму) и их развитие зависит от внешних индукторов и соседних клеток. На более поздних стадиях клетки становятся более детерминированными (их развитие предопределено) и они развиваются по намеченному плану.

Процесс развития канализирован; он устойчив к внешним давлениям, которые могли бы заставить его отклониться от нормального пути. Если фенотипический продукт развития адаптивен, то можно предполагать, что отбор благоприятствовал канализированым генотипам, т. е. генотипам, которые приводят к развитию одного и того же признака в различных средах. Таким образом, канализация развития представляет собой консервативную силу в эволюции. Канализированное онтогенетическое развитие устойчиво к радикальному изменению. Генные мутации или рекомбинации, коренным образом изменяющие нормальное развитие, будут элиминироваться. Сохраниться могут только те генетически детерминированные изменения онтогенеза, которые означают относительно небольшие сдвиги в процессе развития.

Морфогенез — это процесс возникновения новых структур и изменения их формы в ходе индивидуального развития организмов. Морфогенез, как рост и клеточная дифференцировка, относится к ациклическим процессам, т.е. не возвращающимся в прежнее состояние и по большей части необратимым.

В настоящее время разрабатывают несколько подходов к проблеме регуляции и контроля морфогенеза:

1)Концепция физиологических градиентов - интенсивность жизненных процессов неодинакова в разных частях тела: она закономерно понижается по какойлибо оси тела или его органов (Ч. Чайлд). Основным показателем интенсивности жизненных процессов, по Чайлду, является уровень метаболизма, изучаемый по интенсивности окислительно восстановительных процессов. По мнению автора, количественные различия в уровне метаболизма, или градиенты, имеют значение простейших систем, определяющих интеграцию тех организмов, у которых в эволюции не выработались еще или находятся в примитивном состоянии интеграционные механизмы более высокого порядка, както: нервная система, железы внутренней секреции и др. Ч. Чайлд открыл также, что верхний конец градиента является доминирующим. Выделяя некоторые факторы, он подавлял развитие таких же структур из других клеток зародыша. Наряду с подтверждающими имеются явления, которые не укладываются в упрощенную схему, и поэтому концепцию

Чайльда нельзя рассматривать как универсальное объяснение пространственной организации развития.

2) Более современной является концепция позиционной информации, по которой клетка как бы оценивает свое местоположение в координатной системе зачатка органа, а затем дифференцируется в соответствии с этим положением. По мнению современного английского биолога Л. Вольперта, положение клетки определяется концентрацией некоторых веществ, расположенных вдоль оси зародыша по определенному градиенту. Ответ клетки на свое местоположение зависит от генома и всей предыдущей истории ее развития. По мнению других исследователей, позиционная информация есть функция полярных координат клетки. Существует также мнение о том, что градиенты представляют собой стойкие следы периодических процессов, распространяющихся вдоль развивающегося зачатка. Концепция позиционной информации позволяет формально интерпретировать некоторые закономерности онтогенетического развития, но она очень далека от общей теории целостности.

3)Концепция морфогенетических полей, базирующаяся на предположении о дистантных либо контактных взаимодействиях между клетками зародыша, рассматривает эмбриональное формообразование как самоорганизующийся и самоконтролируемый процесс. Предыдущая форма зачатка определяет характерные черты его последующей формы. Кроме того, форма и структура зачатка способны оказать обратное действие на биохимические процессы в его клетках. Наиболее последовательно эту концепцию разрабатывал в 20—30х гг. отечественный биолог А. Г. Гурвич, предложивший впервые в мировой литературе математические модели формообразования. Он, например, моделировал переход эмбрионального головного мозга из стадии одного пузыря в стадию трех пузырей.Модель исходила из гипотезы об отталкивающих взаимодействиях между противоположными стенками зачатка.

41. Влияние факторов среды на онтогенез. Критические периоды в онтогенезе человека. Тератогенез и канцерогенез. Значение нарушений частных и интегративных механизмов онтогенеза в формировании ВПР.

Среди факторов среды различают:

биологические;

абиологические.

Под биологическими факторами понимают взаимодействие живых организмов. Абиологические факторы - это факторы неживой природы (климат и пр.).

Факторы могут быть:

постоянными;

временными.

Однако даже при кратковременном воздействии они могут оказать весьма существенное влияние на развитие организма.

Онтогенез представляет собой последовательное развитие, при котором ранее образовавшиеся структуры обусловливают развитие последующих, причем и эта тенденция проявляется в единстве с условиями среды. При одном и том же генотипе развиваются различные фенотипические особенности. Однако совершенно очевидно, что в фенотипе не может быть ни одного признака, который не был бы обусловлен генотипом. Из этого вытекает, что именно противоречивое единство внутренних и внешних факторов определяет развитие организма.

Критические периоды эмбриогенеза человека – зародыш наиболее чувствителен к действию факторов внешней среды, т.к. изменяются условия его существования (включаются новые блоки генов):

Имплантация (6-7 сутки после оплодотворения);

Плацентация (14-15 сутки после оплодотворения);

Роды (38-40 неделя после оплодотворения).

Критические периоды совпадают с активной морфологической дифференцировкой, с переходом от одного периода развития к другому, с изменением условий существования зародыша. (переход зиготы к дроблению, наступление гаструляции, имплантация бластоцисты в стенку матки ( у млекопитающих)). С критическим периодом в организме новорожденного связаны резкое изменение условий существования и перестройка в деятельности всех систем организма. Действие неблагоприятных факторов среды в эти периоды развития приводит к порокам развития данных систем.

Тератогенез - это возникновение пороков развития под влиянием факторов внешней среды (тератогенных факторов). Тератогенные факторы включают лекарственные средства, наркотики и многие другие вещества.

Канцерогенез – это процесс появления злокачественной клетки.

Пороки развития (синоним аномалии развития) — собирательный термин, обозначающий отклонения от нормального строения организма вследствие нарушения внутриутробного или постнатального (реже) развития.

Наибольшее значение из пороков развития имеют пороки врожденные, формирующиеся во внутриутробном периоде. Под термином «врожденные пороки» следует понимать стойкие морфологические изменения, выходящие за пределы вариации строения нормального организма.

Эти изменения вызывают нарушения соответствующих функций. Под аномалиями развития и понимают только такие пороки, при которых анатомические изменения не

приводят к существенному нарушению функций, например деформации ушных раковин, не обезображивающие лица больного и существенно не отражающиеся на восприятии звуков. Грубые пороки развития, при которых обезображивается внешний облик ребенка, нередко называют уродствами.

ПРИЧИНЫ:

1) эндогенные (внутренние) факторы:

а) изменения наследственных структур (мутации);

б) "перезревание" половых клеток; в) эндокринные заболевания;

г) влияние возраста родителей;

2) экзогенные (внешние) факторы:

а) физические - радиационные, механические воздействия;

б) химические - лекарственные препараты, химические вещества, применяемые в промышленности и в быту, гипоксия, неполноценное питание, нарушения метаболизма;

в) биологические - вирусные заболевания, протозойные инвазии, изоиммунизация.

Механизмы.

Формирование пороков происходит преимущественно в период эмбрионального морфогенеза (3-10-я неделя беременности) в результате нарушения процессов размножения, миграции, дифференциации и гибели клеток. Эти процессы происходят на внутриклеточном, экстраклеточном, тканевом, межтканевом, органном и межорганном уровнях. Нарушением размножения клеток объясняют гипоплазию и аплазию органов. Нарушение их миграции лежит в основе гетеротопий. Задержка дифференциации клеток обусловливает незрелость или персистирование эмбриональных структур, а ее полная остановка - аплазию органа или его части. Нарушение физиологической гибели клеток, как и нарушение механизмов адгезии ("склеивание" и срастание эмбриональных структур), лежат в основе многих дизрафий (например, спинномозговых грыж).

42. Врождённые аномалии и пороки развития. Определение, классификация, механизмы возникновения: гаметопатии, бластотопатии,эмбриопатии и фетопатии, механизмы и причины их возникновения. Примеры.

Врожденный порок развития – это любое стойкое анатомическое отклонение в развитии органа или части тела, возникающее в результате воздействия тератогенных факторов или генетических мутаций.

Классификация.