- •Билет № 1.

- •1. Основные понятия термодинамики. Термодинамические системы: определение, классификация

- •26) Сложные липиды – глицерофосфолипиды. Строение и функции фосфатидилсерина, фосфатидилэтаноламина, фосфатидилхолина и фосфатидилинозитола.

- •23. Дисперсные системы, их классификации

- •Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию фаз

- •28)Углеводы. Классификация. Функции

- •3. Скорость химической реакции, факторы на нее влияющие

- •3. Температура. При повышении температуры на каждые 10°c скорость реакции возрастает в 2-4 раза (Правило Вант-Гоффа).

- •29)Моносахариды. Классификация. Хим. Свойства. Окислительно-восстановительные реакции.

- •I. Реакции по карбонильной группе

- •1. Окисление.

- •2. Восстановление.

- •II. Реакции по гидроксильным группам

- •III. Специфические реакции

- •36)Гетерополисахариды: гиалуроновая кислота, хондроитинсульфаты. Строение, биологическая роль

- •24) Общее представление о липидах. Классификация липидов

- •1) Структурная

- •2) Запасная (энергетическая)

- •3) Защитная

- •4) Важный компонент пищевого сырья

- •2 Классификация липидов

- •2.12. Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции

- •2.13. Константа химического равновесия. Прогнозирование смещения химического равновесия

- •56) Кооперативное связывание кислорода гемоглобином, эффект Бора, влияние 2,3-бфг на сродство гемоглобина к кислороду.

- •27)Соединения стероидной природы: холестерин, желчные кислоты. Строение и роль.

- •18) Альдегиды, особенности строения карбонильный группы. Химические свойства альдегидов: образование

- •10. Диффузия и осмос. Осмотическое давление. Закон Вант-Гоффа. Осмолярность биологических жидкостей. Осмотически-активные компоненты плазмы крови

- •19) Классификация карбоновых кислот: по основности, насыщенности, наличию функциональной группы, числу атомов углерода в цепи.

- •11. Биологическое значение осмотического давления. Поведение эритроцитов в растворах различной концентрации. Применение в медицине растворов различной осмолярности

- •39)Нуклеотиды: строение, номенклатура, характер связи. Гидролиз нуклеотидов.

- •12. Коллоидно-осмотическое давление крови. Гипотеза Старлинга как один из механизмов возникновения отеков

- •21) Вжк: классификация, номенклатура, структура и физические свойства. Заменимые и незаменимые вжк, витамин f, функции в организме.

- •13. Ионное произведение воды и водородный показатель. Методы определения pН растворов. Индикаторы и их свойства

- •22) Дикарбоновые кислоты: щавелевая, малоновая, янтарная, глутаровая, фумаровая. Их роль в организме.

- •16) Спирты и фенолы. Многотомные спирты.

- •25) Простые липиды: триацилглицеролы (таг): состав, номенклатура, свойства. Гидролиз таг. Биологическая роль.

- •16. Буферные системы: определение понятия, типии буферной системы. Буферная емкость и pН буферной системы

- •17. Механизм действия буферных систем.

- •18. Типы окислительно-восстановительных (редокс) реакций в организме

- •19. Строение комплексных соединений. Классификация и номенклатура

- •1. По знаку заряда комплекса:

- •2. По принадлежности комплексного соединения к определенному классу соединений:

- •3. По природе лиганда:

- •4. По внутренней структуре комплекса:

- •20. Понятие о хелатных соединениях. Хелатообразующие лиганды, примеры

- •3.5. Биологические функции углеводов

- •1. Клеточная локализация и функция

- •2. Строение миоглобина

- •3.Связывание гема с апомиоглобтом

- •41) Первичная структура нуклеиновых кислот. Нуклеотидный состав днк и рнк.

- •22. Сорбция. Понятия адсорбции и абсорбции. Физическая и химическая адсорбция. Зависимость величины адсорбции от различных факторов

- •42)Понятие о вторичной структуре днк. Комплементарность нуклеиновых оснований. Водородные связи в комплементарных парах нуклеиновых оснований.

- •11. Биологическое значение осмотического давления. Поведение эритроцитов в растворах различной концентрации. Применение в медицине растворов различной осмолярности

- •43)Аминокислоты номенклатура и классификация.

- •1. Моноаминомонокарбоновые.

- •10. Диффузия и осмос. Осмотическое давление. Закон Вант-Гоффа. Осмолярность биологических жидкостей. Осмотически-активные компоненты плазмы крови

- •45)Химические свойства аминокислот.Биологически важные свойства аминокислот.

- •I. Общие свойства

- •II. Свойства карбоксильной группы (кислотность)

- •III. Свойства аминогруппы (основность)

- •1. С сильными кислотами → соли:

- •IV. Качественная реакция

- •1. Все аминокислоты окисляются нингидрином с образованием продуктов сине-фиолетового цвета!

- •17. Механизм действия буферных систем. Буферные системы крови

- •48)Вторичная структура белка

- •37)Азотистые основания пуриновые (аденин, гуанин) и пиримидиновые (тимин, урацил, цитозин). Строение, лактим-лактамная таутомерия.

- •10. Диффузия и осмос. Осмотическое давление. Закон Вант-Гоффа. Осмолярность биологических жидкостей. Осмотически-активные компоненты плазмы крови

- •54)Классификация сложных белков

- •50) Классификация белков

- •11. Биологическое значение осмотического давления. Поведение эритроцитов в растворах различной концентрации. Применение в медицине растворов различной осмолярности

- •49)Третичная и четвертичная структуры белков. Олигомерные белки.

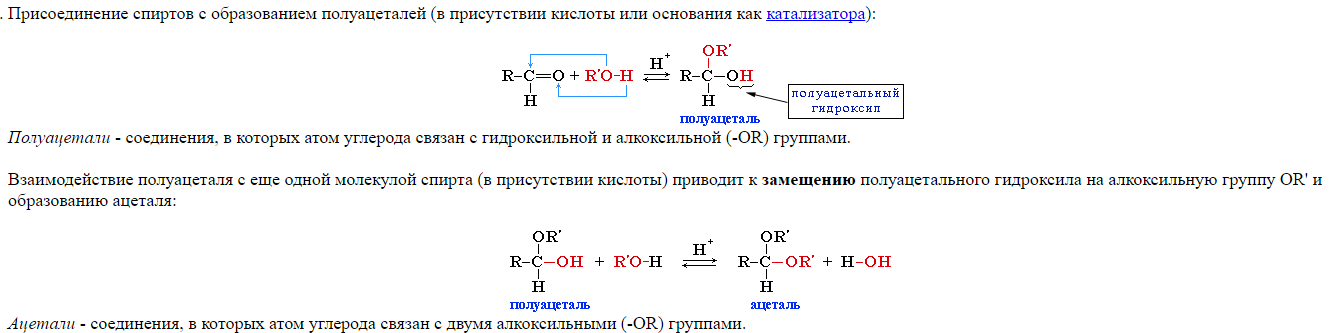

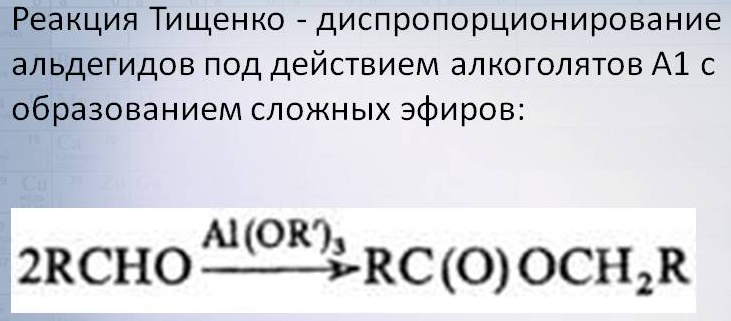

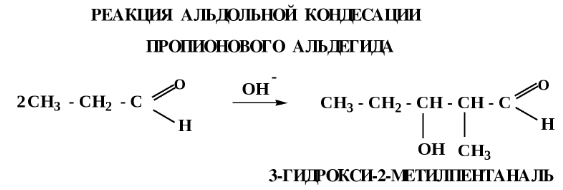

18) Альдегиды, особенности строения карбонильный группы. Химические свойства альдегидов: образование

ацеталей и полуацеталей, реакция диспропорционирования и альдольной конденсации, ОВР, образование оснований Шифра.

Альдегиды и кислородсодержащие органические соединения, содержа-щие карбонильную группу (-С=О).Общая

формула

карбонильных соединений:

В альдегидах Х = Н (исключением является формальдегид (R = Х = H);

Строение карбонильной группы C=O

Свойства альдегидов определяются строением карбонильной группы >C=O.

Атомы углерода и кислорода в карбонильной группе находятся в состоянии sp2-гибридизации. Углерод своими sp2-гибридными орбиталями образует 3 s-связи (одна из них - связь С–О), которые располагаются в одной плоскости под углом около 120° друг к другу. Одна из трех sp2-орбиталей кислорода участвует в s-связи С–О, две другие содержат неподеленнные электронные пары.

p-Связь образована р-электронами атомов углерода и кислорода.

Связь С=О сильно поляризована. Электроны кратной связи С=О, в особенности более подвижные p-электроны, смещены к электроотрицательному атому кислорода, что приводит к появлению на нем частичного отрицательного заряда. Карбонильный углерод приобретает частичный положительный заряд.

Поэтому углерод подвергается атаке нуклеофильными реагентами, а кислород - электрофильными, в том числе и протонами Н+.

В составе альдегидов имеется оксо-группа. В оксо-группе электронная плотность смещена в сторону более электроотрицательного кислорода и на атоме углерода этой группы возникает положительный заряд.Следовательно для альдегидов характерным является способность вступать в химические реакции, протекающие по механизму нуклеофильного присоединения

Альдегиды

и кетоны реагируют с первичными аминами

с образованием иминов (оснований Шиффа,

азометинов).

Билет №10

10. Диффузия и осмос. Осмотическое давление. Закон Вант-Гоффа. Осмолярность биологических жидкостей. Осмотически-активные компоненты плазмы крови

Диффузия – это самопроизвольный процесс выравнивания концентрации растворённого вещества в объёме.

Она обусловлена 2 факторами: 1) наличием рыхлой структуры и пустот в растворителе (например, в 1 л воды её молекулами занято только примерно 370 мл), 2) тепловым движением частиц раствора.

Диффузия прекращается, если концентрация во всех частях раствора становится одинаковой. Скорость диффузии зависит от:

абсолютной температуры;

градиента концентрации;

вязкости растворителя;

размера диффундирующих частиц.

Скорость диффузии возрастает при повышении температуры и градиента концентрации и уменьшается при увеличении вязкости растворителя, размера и массы диффундирующих частиц. Поэтому растворы высокомолекулярных соединений (ВМС - белков, полисахаридов и др.) имеют очень низкий коэффициент диффузии.

Осмос – это односторонняя диффузия растворителя через полупроницаемую мембрану в сторону раствора с большей концентрацией растворённого вещества.

Осмос вызывается осмотическим давлением – силой, отнесённой к единице поверхности мембраны. Осмотическое давление имеется у любого раствора. Оно обусловлено стремлением частиц растворителя путём диффузии распределиться в максимально большем объёме.

Осмотическое давление растворов неэлектролитов пропорционально молярной концентрации (при постоянной температуре) и абсолютной температуре (при постоянной концентрации) раствора:

Росм = RCT,

где: R – универсальная газовая постоянная равная 8,31 Дж/(моль×К), C – молярная концентрация раствора, T – его абсолютная температура.

Закон Вант-Гоффа: учитывая, что С = n/V, получаем: РосмV = nRT. Для растворов электролитов вводится поправочный коэффициент i, показывающий во сколько раз истинная концентрация растворённых частиц, осмотическое давление, понижение температуры замерзания, повышение температуры кипения, понижение давления насыщенного пара растворителя больше, чем в эквивалентном растворе неэлектролита

Осмоляльность крови в значительной степени зависит от концентрации ионов натрия и хлора, в меньшей степени глюкозы и мочевины. В норме осмоляльность сыворотки крови 275-296 мосмоль/кг Н2О, осмоляльность мочи обусловлена мочевиной, ионами натрия, калия, аммония. Осмоляльность мочи колеблется значительно: от 50 до 1400 мосмоль/кг Н2О. При суточном диурезе около 1,5 л осмоляльность мочи здорового человека составляет 600-800 мосмоль/кг Н2О.

При патологических состояниях осмоляльность крови может как снижаться, так и повышаться. Гипоосмоляльность характеризует снижение концентрации натрия в крови при передозировке диуретиков, избыточной продукции антидиуретического гормона, при хронической сердечной недостаточности, циррозе печени с асцитом, глюкокортикоидной недостаточности. Гиперосмоляльность связана с гипернатриемией и наблюдается при сахарном диабете, недостаточности калия, гиперкальциемии, при декомпенсированном сахарном диабете (гипергликемической коме), при гиперальдостеронизме, избыточном введении кортикостероидов, при хронической почечной недостаточности наблюдается увеличение концентрации мочевины (каждые 5 ммоль/л мочевины увеличивают осмоляльность крови на 5 мосмоль/кг Н2О), параллельно происходит снижение концентрации натрия в крови, поэтому осмоляльность крови значительно не меняется.