ekzamenatsionnye_voprosy_FKh

.pdf

1.Первая - дистанция перемежающейся хромоты непостоянная, более 1000 м (нелимитированная перемежающаяся хромота);

2.Вторая - дистанция лимитирующей перемежающейся хромоты:

А - от 200 до 1000 м;

Б - от 25 до 200 м;

КРИТИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ

3.Третья - больной может пройти несколько шагов, боли в покое;

4.Четвёртая - трофические нарушения (язвы, некроз, гангрена).

P.S. Если опираться на клинические рекомендации заболеваний артерий нижних конечностей за 2016 год, то в них, помимо вышеизложенной классификации, добавлена классификация по Рутерфорду.

|

|

Классификация |

|

|

|

|

Фонтейна |

Покровского А.В. |

|

Рутерфорда |

|

|

|

|

Степень |

Категория |

|

Асимптомная |

I |

I |

0 |

|

0 |

Невыраженная легкая |

IIa |

IIa(<200-1000м) |

I |

|

1 |

ПХ |

|

|

|

|

|

Умеренная ПХ |

IIb |

IIb(<200м) |

I |

|

2 |

Выраженная ПХ |

|

III |

I |

|

3 |

Боль в покое |

III |

|

II |

|

4 |

Начальные небольшие |

IV |

IV |

III |

|

5 |

трофические |

|

|

|

|

|

нарушения |

|

|

|

|

|

Язва или гангрена |

|

|

IV |

|

6 |

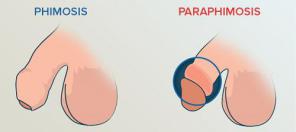

102. Фимоз. Парафимоз. Клиника. Диагностика. Лечение

Фимоз (от греч. phimosis — замыкание, закрытие рта, сужение) – патологическое сужение наружного отверстия крайней плоти, при котором невозможно обнажить головку полового члена. При фимозе внутри препуциального мешка скапливается беловатое сальное вещество (смегма), продуцируемое железами, расположенными на головке органа. При присоединении инфекции смегма разлагается, вызывая воспаление головки и крайней плоти полового члена (баланопостит).

Различают врожденный и приобретенный фимоз.

У детей первых лет жизни такое состояние физиологично, обычно фимоз исчезает к 5- леьнему возрасту. По мере роста и с появлением эрекций полового члена головка постепенно освобождается, что невозможно при суженной и рубцово-измененной крайней плоти. У детей при выраженном сужении могут отмечаться затруднение акта мочеиспускания, утончение струи мочи, раздувание крайней плоти. Зуд, возникающий в области головки полового члена.

Приобретенный фимоз чаще всего становится следствием первичного баланопостита, очаговой склеродермии крайней плоти, несоблюдения личной гигиены. Фимоз часто наблюдается у пациентов с сахарным диабетом. При сочетанных заболеваниях фимозом и хроническим баланопоститом может развиваться рак головки полового член

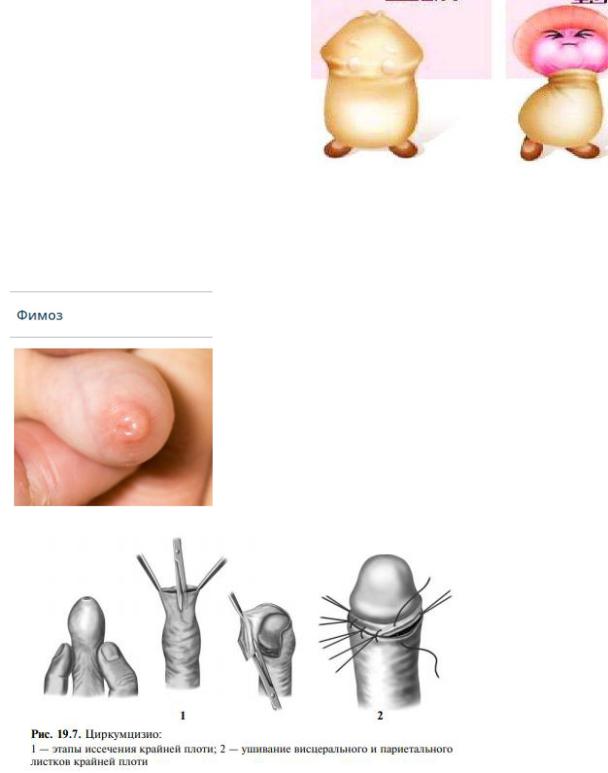

Лечение фимоза у взрослых заключается в оперативном вмешательстве — циркумцизио (операция по обрезанию крайней плоти полового члена; рис. 19.7). Это хирургическое вмешательство проводится под местной анестезией или внутривенным наркозом. Через

циркулярный разрез вокруг головки полового члена мобилизуют и иссекают листки крайней плоти с одновременной пластикой уздечки. Затем накладываются нерассасывающиеся швы по длине кожного разреза. На этом операция заканчивается. Пациенту накладывается повязка на область швов. Наиболее частыми осложнениями при циркумцизио бывают гематомы и инфицирование операционной раны

Парафимоз - это ущемление головки полового члена крайней плотью, сместившейся назад; является неотложным медицинским состоянием.

Парафимоз может наблюдаться, когда крайняя плоть остается оттянутой (за головку полового члена). Оттягивание может происходить при катетеризации или физическом осмотре. Если оттянутая кожа несколько тугая, она ведет себя как жгут, приводя к отеку головки, что блокирует обратное возвращение крайней плоти в нормальное положение и усугубляет сдавление.

Парафимоз следует расценивать как неотложное состояние, потому что сдавление быстро ведет к повреждению сосудов и некрозу головки полового члена. Тугое круговое сдавление головки рукой может снять отек в достаточной степени для того, чтобы крайняя плоть вернулась в свое нормальное положение. Если методика неэффективна, дорсальный разрез под местной анестезией временно облегчает состояние. После спадения отека производят обрезание.

!!! Всегда следует помнить о необходимости возвращать крайнюю плоть в исходное положение после катетеризации уретры !!!

При парафимозе, крайняя плоть удерживается в суженном состоянии, вызывая отек головки полового члена.

103. Эмболия бедренных артерий. Диагностика. Лечение.

Острая артериальная непроходимость – внезапное прекращение магистрального кровотока по артерии в результате закрытия просвета сосуда, как правило, эмболом или тромбом.

1)Эмболия

2)Острый тромбоз

Редкие причины

3)Расслоение аорты

4)Травма

5)Спазм

Эмболия – это острая окклюзия артерии, мигрировавшим тромбом.

Эмболия и острый тромбоз проявляются острой ишемией конечности со сходным патогенезом и патофизиологическим процессом и клинической картиной.

Этиология эмболии:

Кардиальные причины:

a.Нарушение ритма сердца (мерцательная аритмия)

b.Инфаркт миокарда

c.Аневризма левого желудочка

Заболевание аорты и артерий:

a.Атеросклероз (атероматозно язвенные поражения артериальной стенки)

b.Аневризмы артерий с пристеночными тромбами

Виды эмболий:

1.Одиночные

2.Этажные

3.Множественные

Клиника:

Клиническая картина ОАН проявляется синдромом ишемии конечности.

Правило 6ти P:

1)Pain – боль (острая, внезапная);

2)Palor – бледность;

3)Pulslessness – исчезновение пульсации артерий ниже окклюзии;

4)Paresthesia – парестезия;

5)Paralysis – паралич, парез;

6)Perishing cold – снижение температуры кожи.

Также ОАН проявляется субфасциальным отеком, мышечной ишемической контрактурой (дистальная, тотальная), некротическим дефектом.

Клиническая картина ОАН определяется:

Характером ОАН (эмболия/тромбоз), то есть состоянием коллатерального русла.

Уровнем окклюзии (аорта, подвздошные, бедренные, подколенная артерии).

Эмболия бедренной артерии приводит к отсутствию пульсации в подколенной ямке.

Нарушение чувствительности поверхностной и глубокой по типу «чулка».

При тяжелой ишемии отмечается болезненность при пальпации. Неблагоприятный прогностический признак.

Степени ишемии:

1 степень – неугрожающая/жизнеспособная Характеризуется отсутствием неврологического дефицита и отсутствием нарушения движений в конечности.

Клиническая картина – боли, похолодание и онемение в конечности.

2 степень – угрожающая

2А – парез: ограничение объема активных движений

2Б – паралич: отсутствуют активные движения

2В – присоединяется субфасциальный отек мышц

3 степень – необратимая 3А – дистальная контрактура – отсутствуют как активные, так и пассивные

движения в голеностопном суставе.

3Б – тотальная контрактура – контрактура захватывает голеностопный и коленный суставы.

Диагностика

На основе клинической картины (осмотр, сбор анамнеза, аускультация, пальпация).

Инструментальная диагностика (УЗДГ, УЗДС, ангиография, КТ-ангиография).

УЗДГ: определяет наличие/отсутствие артериального и венозного кровотока.

Дуплексное ангиосканирование:

1)Определяет локализацию острой окклюзии

2)Дифференцирует тромбоз/эмболию от хронической окклюзии

Ангиография:

1)Определение уровня окклзии

2)Уточнение характера окклюзии (острый тромбоз, эмболия)

3)Состояние артериального русла выше окклюзии

Дифференциальный диагноз:

1)Хроническая критическая ишемия

2)Неврологическая патология – дорсопатия пояснично-крестцового отдела позвоночника, ишиаз

3)ОНМК – монопарез конечности

4)Венозный тромбоз

Необходимо дифференцировать эмболию и тромбоз у больных с 1 степенью и с 2А степенью острой ишемии, так как операция различается по срокам выполнения.

Эмболия: наличие эмбологенных заболеваний (мерцательная аритмия), острое внезапное начало, быстро нарастающая ишемия. Эмболия в области бифуркации артерий.

Тромбоз: атеросклероз контрлатеральной конечности (перемежающаяся хромота), постепенное начало, медленно нарастающая ишемия. Острый тромбоз в месте поражения артериальной стенки – атеросклеротическая бляшка, аневризма.

Лечение

1)Антикоагулянтная терапия: введение гепарин 5000-10000Ед в\в на путях госпитализации или в приемном покое. На 4-5е сутки назначают непрямые

антикоагулянты (варфарин, синкумар). Гепарин отменяют после достижения МНО=2.

2)Дезагреганты: ацетилсалициловая кислота по 50-100 мг, тиклопидин по 500 мг, клопидогрел по 75 мг, дипиридамол по 400 мг.

3)Анальгезия

4)Инфузионная терапия

Тактика лечения артериальной эмболии:

1 степень и 2А, 2Б степени – эмболэктомия в экстренном порядке.

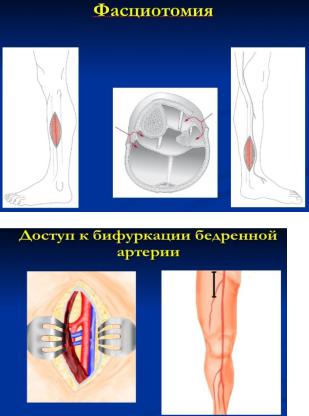

2В степень – эмболэктомия и фасциотомия.

3А степень – эмболэктомия и отсроченная ампутация.

3Б – первичная ампутация.

Эмболэктомия – прямая или непрямая (катетерная)

Прямая эмболэктомия методом выдаивания эмбола.

При прямой эмболэктомии доступ к бифуркации бедренной артерии из верхней трети бедра.

При непрямой эмболэктомии доступ из артериальных сегментов, поверхностных артерий, дистальнее артериотомичеcкого отверстия с помощью баллонного катетера.

Постишемический синдром: внезапное поступление оксигенированной крови к ишемизированным мышцам приводит к высвобождению свободных радикалов кислорода и дальнейшему повреждению клеток (отек, нейротрофические изменения).

Реперфузионный синдром:

Ацидоз и гиперкалиемия результат вымывания побочных продуктов анаэробного метаболизма – приводят к тяжелым нарушениям ритма сердца.

Свободные радикалы кислорода приводят к структурным и функциональным повреждениям клеточной мембраны.

Почечная недостаточность (миоглобинурический нефроз) – результат некроза мышц и попадание в сосудистое русло миоглобина.

Местные проявления: отек мышц в фасциальных футлярах происходит в результате повышения проницаемости микроциркуляторного русла и приводит к развитию «компартмент синдрома» - сдавлению сосудисто-нервного пучка.

104.Крипторхизм. Клиника. Диагностика. Лечение.

Крипторхизм – системное заболевание, одним из внешних проявлений которого является нарушение процесса миграции

(мальдесценция) яичка из места своего первоначального расположения

(мезонефрос) в полость мошонки.

Клиника:

Клинически крипторхизм проявляется отсутствием одного или обоих яичек в полости мошонки.

Крипторхизм делится на ретенцию (задержка процессов опущения) и

эктопию. Ретенция (retention - задержка) (паховая или брюшная)

Эктопия – нарушение направления миграции яичка, может быть бедренной,

лобковой, лобково-пенальной, промежностной.

По стороне поражения различают односторонние и двусторонние формы. Отдельно выделяют так называемый ложный крипторхизм -

ретрактильное яичко. Ретрактильное яичко нормально опущено, а вверх яичко может подняться из-за повышенного уровня рефлекторной активности мышцы-кремастера. Ретрактильные яички в мошонке не пальпируются, но легко могут туда низвестись во время осмотра. В данном случае яички спонтанно опускаются на свое нормальное место, хирургическое вмешательство не требуется.

Диагностика:

Обследование больных с крипторхизмом состоит из нескольких этапов и должно включать в себя:

сбор анамнеза,

осмотр пациента,

инструментальные методы диагностики,

по показаниям кариотипирование и генетический анализ.

Способ осмотра и обследования пациента также выбирается в зависимости от возраста. Новорожденные и грудные дети обследуются в положении лежа на спине. Дети старшей возрастной группы могут обследоваться также в положении стоя со скрещенными ногами.

Во время осмотра пациента внимательно осматриваются паховые,

бедренные области, промежность, лобковая область, противоположная половина мошонки. При обнаружении яичка в паховом канале следует попытаться его продвинуть в направлении мошонки. В случае, когда удается низвести яичко в полость мошонки, следует попытаться зафиксировать его там путем умеренного надавливания краем ладони на семенной канатик, в

целях подавления кремастерного рефлекса, что позволяет дифференцировать истинные и ложные формы крипторхизма. Движения во время пальпации должны быть скользящими, плавными, направление движений сверху вниз,

снаружи внутрь, вдоль пахового канала от передне-верхней ости подвздошного гребня к мошонке. В случае отсутствия яичек в паховых каналах и исключении эктопии, состояние будет называться «синдромом непальпируемых яичек».

Инструментальные методы диагностики:

1.УЗИ пахового канала и органов малого таза. (при синдроме непальпируемх яичек)

2.Диагностическая лапароскопия (При отсутствии яичек в паховых каналах по УЗИ)

Лечение:

Оптимальный возраст для начала лечения (в независимости консервативное

или оперативное) составляет 6 месяцев и должно быть закончено к 2 годам

жизни ребенка.

Консервативная терапия: хорионический гонадотропин (ХГЧ) или гонадотропин рилизинг-гормон (ГнРГ) (однако эффективность данной терапии не превышает 15% и зависит от высоты расположения яичка в паховом канале. Чем дистальнее расположено яичко в паховом канале, тем эффективнее терапия)

При неэффективности консервативной терапии показано оперативное лечение.

Оперативное лечение : Операцию по низведению яичка должен выполнять квалифицированный детский уроандролог или детский хирург.

Выбор метода оперативного лечения зависит от формы крипторхизма. При паховых формах показано выполнение операции ШемакераПетривальского,

при брюшных формах предпочтение отдают одномоментному или двухэтапному, лапароскопическому низведению по Фаулер-Стефанс.

105. Эндоскопические методы обследования при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Для осмотра верхних отделов ЖКТ, от глотки до начальных отделов ДПК, и нижних отделовот ануса до слепой (в ряде случаев – и терминального отдела подвздошной) кишки, применяется эндоскопия гибким эндоскопом, оснащенным видеокамерами.

Эндоскопические исследования можно разделить:

1.По видам исследований:

эзофагоскопия;

гастроскопия;

дуоденоскопия;

эзофагогастродуоденоскопия;

эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография (ЭРПХГ) ;

ретроградная панкреатохолангиоскопия;

интестиноскопия;

колоноскопия (в том числе с осмотром терминального отдела подвздошной кишки) ;

ректороманоскопия;

лапароскопия (в том числе лапароскопическая холангиография, панкреатоскопия) ;

сочетанная гастролапароскопия и колонолапароскопия;

сочетанная эзофагоскопия и бронхоскопия;

эндоскопическая сонография.

2.По срокам проведения:

плановые/экстренные;

срочные/отсроченные.

3.По цели и характеру исследования:

диагностические/лечебные:

А. При плановых - обкалывание язв, орошение лечебными препаратами, склерозирование вен, удаление новообразований, 6ужирование, реканализация при опухолевых стенозах, установка эндоскопической гастростомы, удаление безоаров(комки съеденных волос), ЭРПХГ.

Б. При экстренных - орошение кровоостанавливающими препаратами, клеевые аппликации, воздействие физических агентов (коагуляция, орошение), методы механического воздействия (клипирование, лигирование), элекроэксцизия кровоточащих полипов, удаление инородных тел.

Диагностическая эндоскопия ЖКТ

процедуры, выполняемые путем традиционной эндоскопии, включают в себя получение образцов клеток и тканей с помощью щеточной биопсии или биопсийных щипцов. Ряд специальных типов эндоскопов обеспечивают дополнительные диагностические и терапевтические функции. С помощью снабженного сонографом эндоскопа можно оценить кровоток или обеспечить визуализацию повреждений в слизистой оболочке, в подслизистой или экстралюминарной области. Эндоскопическое УЗИ дает информацию, которую невозможно получить с помощью обычной эндоскопии (например, относительно глубины и распространенности поражения). Кроме того, с помощью эндоскопа, дополненного ультразвуковым контролем, можно выполнить тонкоигольную аспирацию как внутрипросветных, так и внепросветных пораженных участков. Обычные эндоскопы не способны визуализировать большую часть тонкого кишечника. Для энтероскопии методом проталкивания используется более длинный эндоскоп, который можно вручную продвигать в дистальный участок двенадцатиперстной кишки или в проксимальный участок тощей кишки. Баллонная энтероскопия обеспечивает дополнительные возможности диагностики тонкого кишечника по сравнению с энтероскопией методом проталкивания. Для этой методики используется эндоскоп с одним или двумя надувными баллонами, присоединенными к тубусу, внутри которого находится и двигается эндоскоп. Когда эндоскоп выдвигается как можно дальше, баллон надувается и прикрепляется к слизистой оболочке кишечника. Оттягивание назад баллона при надувании натягивает тонкую кишку поверх тубуса, как рукав, таким образом укорачивая и распрямляя данный участок тонкого кишечника и открывая возможность для дальнейшего продвижения эндоскопа. Баллонная энтероскопия может быть проведена антероградным (каудально) или ретроградным (краниально) способом, позволяя обследовать весь тонкий кишечник.

Скрининговую колоноскопию как метод обследования рекомендуется проводить пациентам с высоким риском развития колоректального рака и всем людям в возрасте ≥ 50 лет.

При отсутствии дополнительных факторов риска и полипов в анамнезе колоноскопию следует проводить каждые 10 лет.

Капсульная видеоэндоскопия (беспроводная видеоэндоскопия)

пациенту дают проглотить капсулу, оснащенную камерой, которая передает изображения на внешнее записывающее устройство. Эта неинвазивная технология позволяет получать диагностические изображения тонкого кишечника на всем протяжении, что весьма сложно сделать при обычных эндоскопических процедурах. Такое исследование является особенно эффективным при наличии скрытого кровотечения из ЖКТ, а также при выявлении повреждений слизистой оболочки тонкого кишечника. Выполнение капсульной эндоскопии в толстом кишечнике затруднено, и поэтому данный вид исследования не является адекватным методом для скрининга колоректального рака.

Терапевтическая эндоскопия ЖКТ

Терапевтические эндоскопические процедуры включают:

•Удаление инородных тел

•Достижение гомеостаза путем наложения клипс, инъекций лекарственных препаратов, термической коагуляции, лазерной коагуляции, варикозного бандажа или склеротерапии

•Иссечение опухолей с помощью лазера или биполярной электрокоагуляции

•Абблятивую терапию предраковых образований

•Дилатацию атрезий или стриктур

•Стентирование

•Устранение заворота или инвагинации

•Декомпрессию острой или подострой дилатации ободочной кишки

•Установку зонда для искусственного кормления

Противопоказания к проведению эндоскопии ЖКТ