!Учебный год 2023-2024 / Курс эк теории Чепурин

.pdf

532 |

Глава 23 |

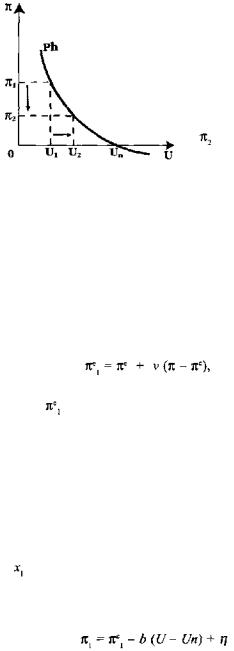

где b - чувствительность номинальной ставки заработной платы к изменению фактического уровня безработицы U, a Un - естественный уровень безработицы, η - внешний шок цен. Данное уравнение показывает, что темпы инфляции не меняются, если текущая безработица равна Un. Попытки удерживать безработицу ниже естественного уровня приводят к ускорению темпов инфляции, а выше - к замедлению. Поэтому Un (рис. 23.5) называют «уровень безработицы, не ускоряющий темпов инфляции» - NAIRU (Non-Accelerating-Inflation Rate of Unemployment) (см. гл. 19).

Проводя антиинфляционную политику, необходимо знать «цену» победы над инфляцией, т. е. определить, на сколько процентов повысится безработица, если снизить π на 1%. Этот показатель называется коэффициентом ущерба (SR) и при статических ожиданиях измеряется весьма просто:

SR = 1/ b, |

(12) |

где b - изменение уровня безработицы в процентах.

Таким образом, повышение темпов инфляции - плата за расширение рабочих мест. Напротив, за снижение темпов инфляции нужно платить увеличением безработицы. Однако эта зависимость не выдержала эмпирической проверки в 1970-е гг. В чем причина того, что кривая Филлипса стала вести себя «ненормально»?

Дело в том, что в экономике США и стран Западной Европы в начале 1970-х гг. динамика цен и производства отразила последствия целого ряда кризисных явлений. Олигополистический сговор стран ОПЕК о резком повышении цен на энергоносители вызвал энергетический кризис в странахимпортерах. Поэтому назревший к тому времени структурный кризис в США и Западной Европе обострился внешним шоком. Спады производства 1973-74 гг. и начала 1980-х, вызванные ростом издержек, было невозможно остановить мерами кредитно-денежной политики. Развивалась стагфляция: рост безработицы сопровождался повышением темпов инфляции. На графике (рис. 23.6) ситуация стагфляции изображена смещением кривой Фил-

липса вправо-вверх из положения Ph1 до положения Ph3

На рисунке изображено одновременное повышение инфляции π1,—> π2, и безработицы U1—> U2 т. е. стагфляция, что выражается смещением кривой Филлипса вправо-вверх.

В долгосрочном плане реальный |

|

объем производства и уровень занятое- |

Рис. 23.6. Стагфляция |

534 Глава 23

ботица в том же году - 6%, что соответствует ее естественному уровню в точке А1 на рис.23.7а. Политика стимулирования совокупного спроса подтягивает фактические темпы повышения цен в 1991 г., скажем, к 6%-му уровню. Однако экономические агенты продолжают считать, исходя из предыдущего опыта, что инфляция в 1991 г. составит 3% в год. При повыше-1 нии цен на их товары у предпринимателей появляется стимул больше производить, поэтому они начинают нанимать дополнительных работников. Это снижает уровень безработицы в краткосрочном плане, что соответствует передвижению вдоль краткосрочной кривой Филлипса из точки А} в точку Β1 на рис.23.7а. В точке Β1 ожидаемые темпы инфляции составляют 3%, а фактические уже 6%.

Напомним, что кривая Филлипса с учетом адаптивных инфляционных ожиданий выглядит как в формуле (11), т. е.

π1 = π е 1 -b (U- Un) + η

Что же происходит в долгосрочном периоде? Со временем экономические агенты обнаруживают, что рост товарных цен и ставок номинальной заработной платы был чисто инфляционным. Скорректировав свою оценку инфляции (теперь ожидаемая инфляция составит 6% на кривой Ph2), они начинают адаптироваться к новому, более высокому ее уровню. Работники, желая сохранить свою реальную заработную плату, требуют повышения номинальной ставки заработной платы. Предприниматели, поняв, что повышение цен не связано с расширением спроса на их продукцию, а издержки на заработную плату увеличились, сокращают выпуск, по крайней мере, до прежнего уровня. Снизившаяся на время безработица снова возвращается к отметке 6%. На рис. 23.7а. эта адаптация показана перемещением из точки В1 в точку А2 вследствие сдвига краткосрочной кривой Филлипса в новое положение Ph2 . Если профсоюзы и правительство будут продолжать бороться за сокращение естественною уровня безработицы теми же методами, то повторится аналогичная история, но уже при более высоком уровне инфляции. Безработица сократится на время, пока ожидаемая инфляция ниже ее фактического уровня. Произойдет аналогичное перемещение вдоль краткосрочной кривой Филлипса, из точки А2 в точку В2. В точке Β2 ожидаемая инфляция составляет 6%, а фактическая уже 9%. Но как только «ложные» инфляционные ожидания (не соответствующие фактической инфляции) будут скорректированы, безработица снова вернется к естественному уровню 6%, но уже при более высоких темпах инфляции (9%). Итак, в долгосрочном плане экономика будет перемещаться из точки А1 в точку А2 затем в точку А3 и т. д., что и объясняет вертикальное положение долгосрочной кривой Филлипса LRPh, полученной соединением этих точек.

Инфляция |

535 |

а) долгосрочная кривая |

Филлипса |

б) долгосрочная кривая Фил- |

в трактовке теории адаптивных ожиданий |

липса в соответствии с теорией раци- |

|

|

|

ональных ожиданий |

Рис. 23.7. |

Долгосрочная |

кривая Филлипса |

Теория рациональных ожиданий, выдвинутая американскими экономистами Дж.Мутом, Р.Лукасом и др., основана на предпосылках, близких к совершенной конкуренции (подробнее об этой теории см. гл. 26). Свободное движение ресурсов и симметричная информация дает хозяйствующим субъектам возможность в точности просчитать последствия предпринимаемых правительством шагов. Экономические агенты прекрасно понимают, как функционирует экономика. Их инфляционные ожидания точно совпадают с фактической инфляцией в будущем, т. е. πe1= π1. Другими словами, инфляционные ожидания рациональны. Когда правительство пытается применить стимулирующую бюджетно-налоговую или денежную политику, предприниматели уже знают, что увеличился не спрос именно на их продукцию, а повысился общий уровень цен в стране. Банкиры закладывают инфляционные ожидания в номинальную ставку процента, ухудшая условия кредита для заемщиков. Рабочие не увеличивают предложения труда, так как предвидят, что ставка реальной заработной платы не изменится в следующем периоде. Стимулируемый правительством совокупный спрос не вызывает ответной реакции со стороны совокупного предложения даже в краткосрочном плане. Это обусловливает перемещение экономической системы из положения, соответствующего точке Α1 в точку A2 и затем в точку А3, минуя «семейство» точек В на рис. 23.7а. Вертикальное положение долгосрочной кривой Филлипса (LRPh) на рис. 23.76 показывает, что при наличии рациональных ожиданий естественный уровень безработицы (Un) ни в долгосрочном, ни в краткосрочном плане не чувствителен к изменению общего уровня цен. Поскольку на всем протяжении вертикальной кривой Филлипса ожидаемые и фактические темпы инфляции всегда

536 |

Глава23 |

совпадают, никакие попытки правительства снизить естественный уровень безработицы мерами дискреционной политики не увенчаются успехом.

Итак, сторонники теории рациональных ожиданий считают, что калькулирующие способности экономических агентов сводят на нет усилия политиков по стимулированию производства методами гибкой политики. Необходимо использовать автоматическую денежную политику, например, монетарное правило.

Анализ долгосрочной кривой Филлипса в рамках теории адаптивных и рациональных ожиданий показывает, что попытки добиться расширения производства в условиях полной занятости посредством стимулирования совокупного спроса неизбежно приводят к инфляционному накалу, который, вылившись в высокую инфляцию, может привести к серьезным соци- ально-экономическим последствиям.

§ 7. Антиинфляционная политика государства

Высокая инфляция, переходящая в гиперинфляцию, оборачивается бедствием для всей экономики. В долгосрочном периоде страдают все экономические агенты - домашние хозяйства, бизнес, государственный бюджет. Гиперинфляция не дает деньгам выполнять их основные функции и разрушает банковскую систему. Как же бороться с инфляцией?

Если полностью избавиться от инфляции нельзя в силу институциональных причин (монополия Центральных банков на эмиссию денег1, монополизм профсоюзов и фирм), то нужно снизить ее темпы до минимально возможного и предсказуемого уровня. Стратегическая цель антиинфляционной политики - привести темпы роста денежной массы в соответствие с темпами роста товарной массы (или реального ВВП) в краткосрочном плане, а объем и структуру совокупного предложения с объемом и структурой совокупного спроса в долгосрочном плане.

Методы борьбы с открытой инфляцией зависят от характера инфляции, т. е. от причин ее возникновения и от темпов роста цен.

Очень высокая инфляция или гиперинфляция приобретает самоусиливающийся, инерционный характер: во-первых, темпы инфляции становятся функцией инфляционных ожиданий π = π (πe) и, во-вторых, огромная денежная база даже при маленьком денежном мультипликаторе

1 Одно из наиболее радикальных предложений по ликвидации монополии ЦБ на эмиссию денег - выдвинутая в 1975 г. Ф.Хайеком идея денационализации денег, т.е. введение системы конкурирующих частных валют (частных денег), эмитируемых частными коммерческими банками. Каждый эмитент будет заинтересован в том, чтобы именно его валюта пользовалась наибольшим спросом, а потому будет поддерживать ее устойчивость в конкурентной борьбе с другими частными эмитентами денег. См. Хайек Ф. Частные деньги. М.,1996.

Инфляция |

537 |

продуцирует гигантские темпы роста денежной массы. Любые меры (эмиссионные или бюджетные, а также индексация доходов) стимулирования производства через совокупный спрос повысят инфляцию и инфляционные ожидания. Поэтому при гиперинфляции невозможно привести темпы роста денежной массы в соответствие с темпами роста реального ВВП посредством бюджетно-налоговой политики. Гиперинфляция делает производство убыточным, сводя на нет финансовые и налоговые льготы. Следовательно,

погасить гиперинфляцию можно лишь монетарными методами. В первую очередь, необходимо максимально ослабить источник ее инерционности - инфляционные ожидания.

Очень опасно сбивать инфляционные ожидания введением ценовых ограничений, даже на время. Фиксирование цен в рыночной системе вызывает резкий дефицит товаров и загоняет инфляционные ожидания вглубь, способствует свертыванию производства. Рано или поздно фиксированные цены придется отпустить и сжатая ценовая пружина выстрелит еще большей инфляцией, разбалансированностью спроса и предложения. Однако, если поддерживать фиксированные цены долгие годы, то необходимо вводить жесткий и всеобъемлющий централизованный контроль, т. с. команд- но-административную систему. Поэтому в условиях гиперинфляции нужно фиксировать не цены, а объем денежной массы. Сначала необходимо минимизировать темпы ее прироста, а затем ввести ежегодную фиксацию или рамки изменения объема денежной массы в течение года. Такая политика, как известно из гл. 20, называется таргетированием денежной массы. При этом необходимо учитывать скорость обращения денег, увеличение которой усиливает инфляцию. Как же ограничить рост денежной массы? Идеальный вариант - одновременно повысить норму обязательного резервирования, ограничить операции, ведущие к депозитарному расширению денежной массы, временно прекратить эмиссию. Для этого нужно устранить причины дополнительной эмиссии: урегулировать структурный дефицит бюджета, сократив, прежде всего, непроизводительные расходы, прекратить индексацию доходов населения. Конечно же, такие меры непопулярны, поэтому их может проводить только сильное правительство, пользующееся доверием населения. Доверие выступает как своеобразный «ценовой якорь», сдерживающий раскручивание инфляционной спирали. В обстановке гиперинфляции это единственный способ переломить инфляционные ожидания, остановить инерционную инфляцию.

Следующий шаг после погашения гиперинфляции монетарными методами - решение проблем реального сектора. Необходимо заняться балансировкой темпов роста производства, платежеспособного спроса и темпов роста цен. Вариантом такого балансирования является политика цен и заработной платы. Она заключается в ограничении движения цен ростом

538 |

Глава |

номинальной ставки заработной платы, которая тесно привязывается к менению производительности труда,1 Сторонники этой политики счита[ что она. во-первых, устраняет инфляционные ожидания и, во-вторых, о| раничивает монополизм фирм и профсоюзов. Одновременно нужно coxpj нять жесткость денежной и кредитной политики, а также не допускать ( ста бюджетного дефицита. Только в комплексе эти меры способны сниз* темпы инфляции до регулируемого уровня.

Третий шаг - закрепление достигнутых результатов в долгосрочш плане. При невысоких темпах инфляции уже возможно проводить промьн ленную и структурную политику, направленную на повышение произвол!

тельности труда и снижение издержек. Необходимо привести в соответ-^ ствие структуру предложения со структурой спроса, а не только балансировать их объемы.

Необходима и профилактика инфляции. В еще более долгосрочном плане в условиях полной занятости нужно стимулировать расширение потенциального ВНП с помощью структурной и научно-технической политики. Причем, отдавать предпочтение здесь надо не бюджетному финансированию,^ созданию экономических стимулов для повышения производительности труда, внедрения новых технологий и создания новых производств, преобразования старых отраслей на новой технической базе и т. д. Для проведения таких преобразований в стимулируемых отраслях необходимо создать систему льгот в налогообложении и условиях кредита (включая налоговые каникулы, увеличение нормы амортизации, госзаказ на конкурсной основе).

Очень важным условием антиинфляционной политики является независимость правительства от групп давления: антиинфляционные меры нужно проводить последовательно и взвешенно. Нарушение алгоритма антиинфляционной борьбы в угоду группам интересов приводит к прямо противоположным результатам.

Итак, основной принцип борьбы с инфляцией - уничтожение ее источников. Необходимо иметь в виду, что временные лаги в принятии политических решений и их лоббирование - это причины монетарного раскручивания инфляции, так как они ведут к неэффективности бюджетных расходов, разбуханию денежной массы и, в конечном итоге, к искажению ценового сигнала. Инерционность производства, связанная с эффектом акселератора (см. гл. 19), дискретность и неравномерность появления и внедрения новых технологий, скачкообразное развитие экономической системы - это объективные причины немонетарного искажения ценового сигнала в

1 В данном случае мы не рассматриваем вариант политики цен и заработной платы, связанный с фиксацией, с замораживанием пен и доходов, так как это ведет к развитию подавленной инфляции, резко усиливает отложенные ценовые (инфляционные) ожидания. После ее отмены можеч произойти инфляционный шок.

540 |

Глава 24 |

Проблема «Для Кого производить» является проблемой распределения произведенных благ. Говоря о социальной политике государства, мы подразумеваем действия правительства, направленные на распределение и перераспределение доходов различных членов и групп общества. Так можно определить социальную политику в узком смысле слова. В широком смысле социальная политика - это одно из направлений макроэкономического регулирования, призванное обеспечить социальную стабильность общества и создать, насколько это возможно, одинаковые «стартовые условия» для граждан страны. Об этом пойдет речь в последующих параграфах настоящей главы. Вначале же мы обратимся к теоретическим микроэкономическим основам социальной политики.

Рыночное распределение доходов на основе конкурентного механизма спроса и предложения на факторы производства приводит к тому, что вознаграждение каждого фактора происходит в соответствии с его предельным продуктом. Этот принцип известен нам из раздела «Микроэкономика» (см. гл. 10). Естественно, указанный механизм не гарантирует равенства в распределении доходов, и в реальности в странах с развитой рыночной экономикой наблюдается значительное неравенство в их распределении.

В рамках позитивной экономической теории ответа на вопрос, какое именно распределение доходов справедливо, просто не существует. Вспомним, что критерий Парето-эффективности не может дать нам теоретическую основу решения проблемы справедливости. Мы не раз отмечали, что одним из проявлений фиаско рынка является невозможность справедливого распределения доходов, поскольку рынок - социально нейтральный механизм. Математически можно определить эффективность по Парето (см. гл. 15), но понятие справедливости - это нормативное суждение.1 Вот почему вопрос справедливого распределения доходов не оставляет равнодушными ни политиков, ни простых граждан: здесь затрагивается моральная, этическая проблема.

Принято различать функциональное и персональное распределение доходов. Функциональное распределение означает распределение национального дохода между собственниками различных факторов производства (труда, капитала, земли, предпринимательства). В этом случае мы интересуемся, какая доля «национального пирога» приходится на заработную плату, процент, рентные доходы, прибыль. Персональное распределение - это распределение национального дохода между гражданами страны, независи-

1 Под словом «распределение» понимается не только распределение доходов, но и распределение ресурсов. В экономической теории, как нам уже известно, используются такие понятия, как аллокативная и дистрибутивная роль рыночного механизма (см. гл. 5, § 10). В этой главе речь пойдет, главным образом, о распределении доходов.

безработица находится на уровне

безработица находится на уровне  , то подавление инфляции до

, то подавление инфляции до

откладываемый по оси ординат, и уровень безработицы

откладываемый по оси ординат, и уровень безработицы  - фактический темп инфляции,

- фактический темп инфляции,  - текущие инфляционные ожидания, - ожидаемая инфляция в следующем периоде, a v - коэффициент коррекции ожиданий, изменяющийся в пределах [ 0 ; 1]. При очень медленном изменении инфляционных ожиданий текущая инфляция почти не оказывает на них никакого воздействия. Если

- текущие инфляционные ожидания, - ожидаемая инфляция в следующем периоде, a v - коэффициент коррекции ожиданий, изменяющийся в пределах [ 0 ; 1]. При очень медленном изменении инфляционных ожиданий текущая инфляция почти не оказывает на них никакого воздействия. Если  будут такими же, как текущая инфляция. Прогноз инфляции, при котором

будут такими же, как текущая инфляция. Прогноз инфляции, при котором  называется

называется  а - факторы ценообразования. Механизм рациональных ожиданий будет рассмотрен далее.

а - факторы ценообразования. Механизм рациональных ожиданий будет рассмотрен далее. Пока у предпринимателей и рабочих сохраняется заниженная оценка инфляции, стимулирующая фискальная и денежная политика срабатывают, ведя в краткосрочном периоде к увеличению реального выпуска и снижению уровня безработицы.

Пока у предпринимателей и рабочих сохраняется заниженная оценка инфляции, стимулирующая фискальная и денежная политика срабатывают, ведя в краткосрочном периоде к увеличению реального выпуска и снижению уровня безработицы.