Экология_Федорук

.pdf

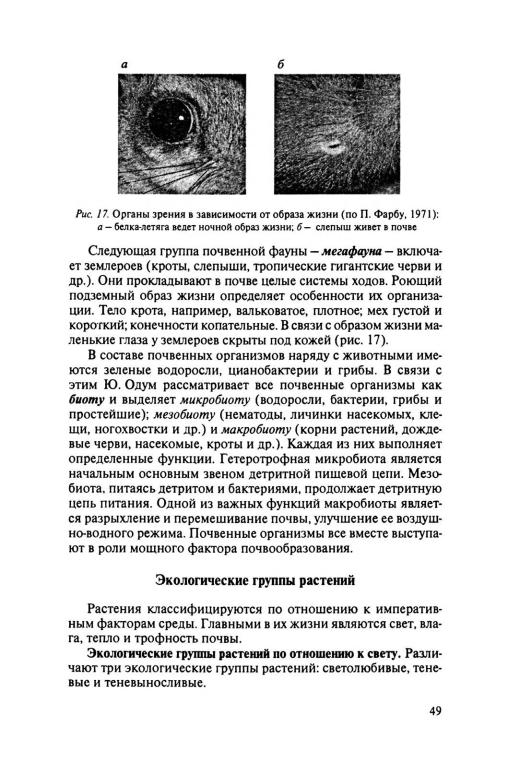

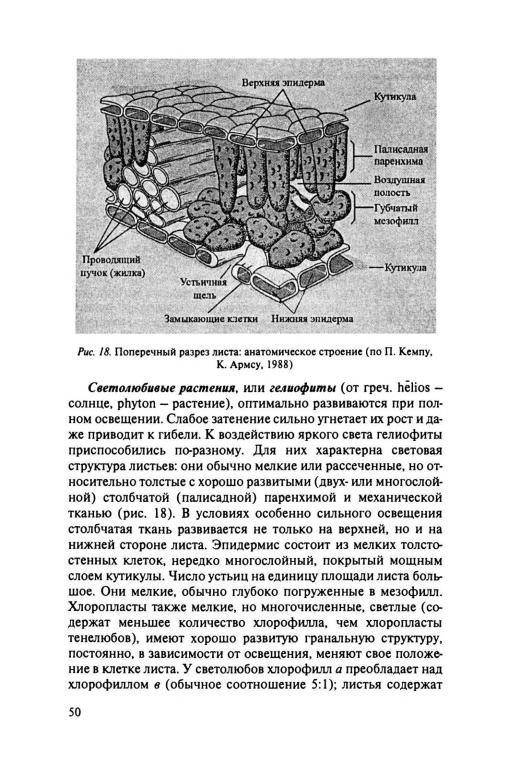

повышенное количество хлорофилла 1 фотосистемы и пигмен та Р700» чем обеспечивается высокая фотосинтетическая спо собность этих растений.

Некоторые светолюбивые растения, например латук дикий, или компасный (Lactuca serriola), хондрилла обыкновенная (Chondrilla juncea), в условиях сильного света и высокой темпе ратуры воздуха способны поворачивать пластинку листа ребром или под различным углом к солнцу и таким образом избегать перегрева (фотометричные листья). Для многих гелиофитов (ястребиночка обыкновенная - Pilosella officinarum, грыжник голый - Herniaria glabra, чабрец обыкновенный) характерны короткие междоузлия и побеги, розеточное листорасположе ние (свет затормаживает рост), опушенность, приземистость. Приспособлениями, смягчающими сильное воздействие сол нечных лучей, являются также блестящая поверхность листьев, восковой налет, опушение.

Теневые растения, или сциофиты (от греч. skia — тень и phyton - растение), нормально развиваются только в условиях затенения при рассеянном свете и не растут на открытых хоро шо освещенных местах. К числу теневых относятся многие лес ные травянистые растения: кислица, вороний глаз четырехлист ный, плаун годичный, плаун баранец, перелеска благородная, копытень европейский, ортилия однобокая, или рамишия од нобокая, грушанки, а также многие мхи.

Листья таких растений темно-зеленые, относительно круп ные, но тонкие и с меньшим количеством устьиц на единицу поверхности, чем у светолюбивых растений. Эпидермис у них однослойный, крупноклеточный, кутикула обычно отсутству ет, менее развиты механические ткани (недотрога обыкновен ная —Impatiens noli-tangere, двулепестник - Circaea alpina). Па лисадная паренхима однослойная, не всегда хорошо выражена, часто имеет нетипичное строение и состоит не из цилиндриче ских, а из трапециевидных клеток. Хлоропласты крупные, но число их в клетках невелико. Они содержат меньшее количест во пигмента Отношение хлорофилла а к хлорофиллу в со

ставляет примерно 3:2. Физиологические процессы протекают с меньшей интенсивностью, невелика масса нефотосинтезиру ющих органов (ветви, стебель, корень), преобладает вегетатив ное размножение, наблюдается переход к гетеротрофному пи танию (гнездовка настоящая). При низкой освещенности тене

51

вые виды способны использовать свет более эффективно, чем светолюбивые растения.

Теневыносливые растения, или факультативные гелиофиты, хорошо развиваются в условиях полного освещения и в то же время способны переносить затенение, иногда значительное, например сныть обыкновенная. Степень теневыносливости у представителей данной группы растений разная. При сильном продолжительном затенении некоторые виды, особенно злаки, теряют способность к генеративному размножению и только вегетируют.

Группа факультативных гелиофитов наиболее мно гочисленная. К ней относится большинство местных древес ных пород (граб, ель, липа, ольха черная, вязы, клены), многие кустарники, кустарнички и травянистые растения. По характе ру адаптаций они весьма сходны с гелиофитами, имеют также ряд приспособлений, сближающих их со сциофитами, чем обеспечивается возможность переносить недостаток света в оп ределенные периоды онтогенеза (молодые растения) или сезо на года. Так, для листьев розеточных побегов сныти обыкно венной характерна световая структура и высокая интенсив ность фотосинтеза. Листьям летней генерации, появляющимся при развитом древесном пологе, свойственна типичная теневая структура. Разные анатомические структуры имеют листья рас тений в зависимости от месторасположения.

Для теневыносливых растений характерна мозаичность листьев. Поскольку длина черешков различная, листья на побе ге располагаются только в плоскости, направленной к свету. Такое расположение листьев помогает теневыносливым видам наиболее полно поглощать физиологически активный свет. В их листьях содержание хлорофилла выше, чем у светолюби вых растений. Очень совершенной системой надземных орга нов располагает ситник развесистый (Juncus effusus). Функцию фотосинтеза выполняют трубчатые (полые внутри) побеги рас тения, стенки которых образованы фотосинтезирующей тка нью. Кроме того, побеги направлены косо вверх и не затеняют друг друга.

Особенностью лесных эфемероидов (хохлатки, ветреницы, гусиные луки) являются сезонные адаптации (они торопятся пройти жизненный цикл до полного облиствения древесных и кустарниковых растений).

52

Экспериментальное изучение некоторых древесных и кус тарниковых растений позволило расположить их по мере убы вания светолюбия в следующий ряд: робиния (лжеакация), лис твенница европейская, ясень обыкновенный, рябина обыкно венная, осина, береза повислая, сосна обыкновенная, тополь черный, тополь белый, лещина обыкновенная, можжевельник обыкновенный, дуб черешчатый, туя западная, клен ясенелист ный, ель обыкновенная, клен остролистный, граб обыкновен ный, конский каштан обыкновенный, бук лесной, тис ягодный, самшит вечнозеленый. Наиболее теневыносливыми являются зеленые водоросли и особенно цианобактерии, которые обита ют в почве. Они довольствуются светом, проникающим через трещины и поры почвы.

Экологические группы растении по отношению к влаге. Разли чают растения гидатофиты, гидрофиты, гигрофиты, мезофиты и ксерофиты.

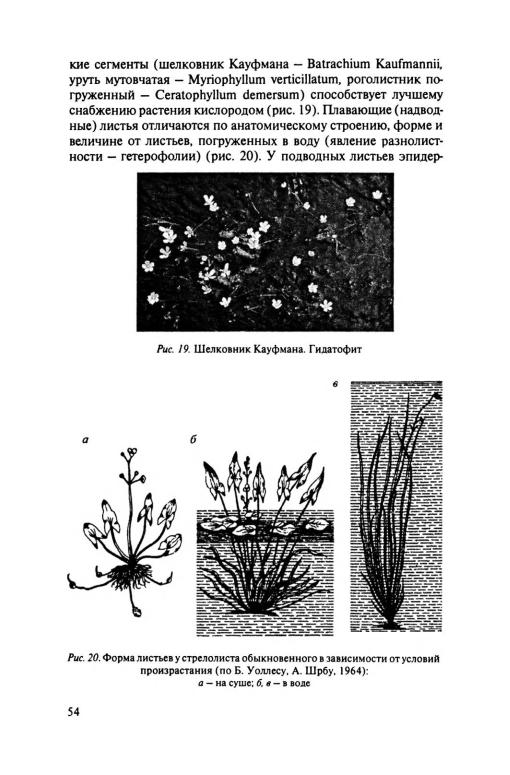

Гидатофиты (от греч. hydor (hydatos) —вода, phyton - расте ние) - водные растения. Одни из них полностью погружены в воду (элодея канадская, рдесты — Potomogeton L., урути - Myriophyllum L.), другие (плейстофиты) плавают на ее поверх ности (ряски, сальвиния плавающая - Salvinia natans, водокрас обыкновенный - Hydrocharis morsus-ranae) или имеют только плавающие листья. Гидатофиты чаще всего не имеют корней. Вода поглощается всей поверхностью тела. Корни укореняю щихся видов утратили свои основные функции, они слабоветви стые, не имеют корневых волосков. У кубышки (Nuphar luteum), кувшинки (Nymphaea alba) функцию укоренения, отложения за пасных веществ, вегетативного размножения выполняют корне вища. У телореза (Stratiotes aloides) корешок, вырастающий из семени, внедряется в ил, но затем отмирает. Взрослое растение телореза имеет только придаточные плавающие корни.

В связи с водным образом жизни и в соответствии со сте пенью погруженности растений в воду гидатофиты выработали много уникальных приспособлений. Так, хлоропласта у них на ходятся не только в мезофилле листа, но и в эпидермисе. В неко торых случаях он слабо развит или полностью отсутствует. Мезо филл не дифференцирован. Плавучести растений способствует хорошее развитие аэренхимы, обилие воздухоносных межклет ников и воздушных полостей, занимающих до 70% объема тела, большее развитие поверхности по отношению к общей массе те ла растений. Сильная рассеченность листовой пластинки на мел

53

мис тонкий, без кутикулы. Тонкая пластинка листа лишена устьиц. Верхняя поверхность плавающих на воде листьев имеет повышенное количество устьиц.

Если вынуть из воды, например, рдест или элодею канад скую, нетрудно убедиться, что механические ткани у них разви ты слабо, кроме растений, произрастающих в условиях стреми тельных потоков. Тело растений необыкновенно гибкое, мяг кое и малопрочное. У некоторых видов получают развитие вет вистые толстостенные клетки-идиобласты.

У гидатофитов преобладает вегетативное размножение (почками, побегами, листьями). Так, у водокраса обыкновенно го развиваются длинные подводные побеги, на концах которых к осени образуется почка. Она зимует на дне водоема. Весной благодаря образовавшейся воздушной полости почка легко поднимается на поверхность воды и дает начало новому расте нию. Растения посредством слизи легко приклеиваются к жи вотным и переносятся на большие расстояния. С помощью во ды переносятся и семена этих растений.

Гидрофиты (от греч. hydor —вода, phyton - растение) —на- земно-водные растения, или воздушно-водные (гелофиты), час тично погруженные в воду (тростник обыкновенный, рогоз ши роколистный, камыш озерный). Имеют корневую систему. Произрастая на мелководьях, по берегам водоемов, обладают промежуточными между водными и наземными растениями признаками. У них имеются устьица, лучше развита механичес кая и проводящая ткани, достаточно хорошо выражена аэрен хима. Корни лишены корневых волосков, листья сравнительно крупные (белокрыльник болотный - Calla palustris, калужница болотная).

Гигрофиты (от греч. hygros - влажность, phyton - растение,) — наземные растения влажных местообитаний: болот, заболочен ных лугов и лесов, прибрежных временно затапливаемых тер риторий. У них лучше, чем у гидрофитов, развиты проводящие и механические ткани. Последние вместе с другими тканями определяют прочность растений, устойчивое вертикальное по ложение стеблей. Корни гигрофитов расположены в поверх ностных горизонтах почвы. У многих видов (подмаренник бо лотный —Galium palustre, подмаренник топяной —G. uliginosum) корневая система развита слабо, у других (камыш лесной — Scirpus sylvaticus) имеются корневые волоски, что обеспечива

55

ет им возможность успешного произрастания при ухудшении водного режима.

Ксерофиты (от греч. xeros - сухой, phyton - растение) —рас тения сухих местообитаний, способные переносить продолжи тельную атмосферную и почвенную засуху. Исследованиями Н.А. Максимова (1952) доказано, что ксерофиты не являются сухолюбами. Они засухоустойчивы. В неблагоприятные перио ды жизни ксерофиты прекращают рост, частично или пол ностью сбрасывают листья и находятся в состоянии депрессии. Способность выдерживать обезвоживание тканей объясняется особыми коллоидально-химическими свойствами цитоплазмы клеток этих растений. При наличии влаги некоторые ксерофи ты транспирируют на единицу поверхности тела воды столько же или даже больше, чем мезофиты.

Недостаток влаги определяет ксероморфную организацию видов этой группы, что в большинстве случаев хорошо заметно. Листья некоторых ксерофитов (сосна обыкновенная, можже вельник, брусника) мелкие, плотные, жесткие, с толстой кутику лой и многослойным толстостенным эпидермисом. Они несут множество мелких устьиц. Если потери влаги при транспирации превышают ее количество, поступающее от корней, то устьица частично закрываются, что вызывает понижение скорости диф фузии углекислого газа и уменьшение интенсивности фотосин теза. Уменьшение транспирации достигается расположением устьиц глубоко в мякоти листа, а у сосны, например, на дне глу боких бороздок, заполненных зернышками воска.

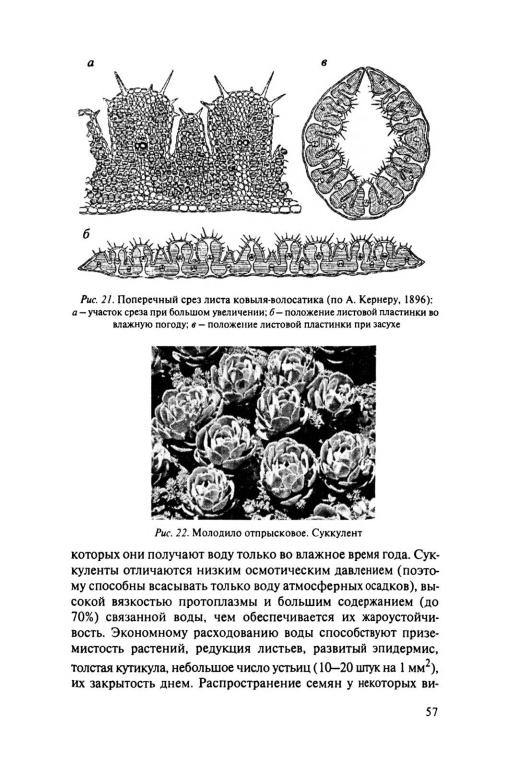

Устьичная сторона листьев некоторых видов, например ко- выля-волосатика, овсяницы овечьей (Festuca ovina), в результате свертывания пластинки в трубку оказывается внутри ее (рис. 21). У некоторых видов (араукария чилийская, агатис Брауна) устьичная щель прикрывается восковидной «пробочкой». Это уменьшает потерю влаги в условиях чрезмерной сухости возду ха и почвы. Такое же назначение имеют восковой налет и опу шение. В соответствии с разными путями приспособления к од ному и тому же фактору различают следующие группы ксеро фитов: суккуленты, эуксерофиты, пойкилоксерофиты.

Суккуленты имеют хорошо развитую паренхимную ткань, запасающую воду. У стеблевых суккулентов (кактусы, моло чаи) - мясистые и сочные стебли, у листовых (алоэ, агавы, очи ток, молодило) —листья (рис. 22). Корневая система связана преимущественно с поверхностными горизонтами почвы, из

56

дов связано с водой. Только в дождливую погоду у очитка едко го раскрываются плоды и мелкие семена вымываются и выно сятся дождем.

Эуксерофиты (настоящие ксерофиты) отличаются высоким осмотическим давлением, способностью добывать воду из поч вы, наличием опушения и других ксероморфных признаков, уменьшающих транспирацию, хорошо развитой корневой сис темой. У одних из них (ковыли, овсяницы) она интенсивного типа, у других — экстенсивного (стержневой корень у верб люжьей колючки достигает 18 м). Жароустойчивы, хорошо пе реносят обезвоживание тканей, перегрев и значительный вод ный дефицит.

У пойкилоксерофитов регуляция водного режима отсутству ет. В жаркую сухую погоду эти растения (лишайники, степные мхи, некоторые водоросли) высыхают до воздушно-сухого со стояния, впадая в анабиоз. В это время содержание воды у них составляет 2—9%. В такие дни под ногами в сосняках лишайни ковых слышится характерный треск. С выпадением дождя жиз недеятельность возобновляется.

Особую группу растений по отношению к влаге составляют вечнозеленые кустарнички эрикоидного типа, произрастаю щие на верховых и переходных болотах: багульник, водяника, подбел, болотный мирт обыкновенный. Листья их маленькие, плотные, с загнутыми краями, закрывающими устьица. Верх няя сторона листовой пластинки имеет толстую кутикулу, тол стостенный эпидермис, плотную столбчатую паренхиму. Наря ду с признаками ксероморфной структуры в листе отмечаются и некоторые гигроморфные особенности. Так, клетки губчатой паренхимы нижней стороны листа крупные, с большими меж клетниками. Осмотическое давление их клеточного сока срав нительно невысокое. Своеобразные экологические условия (пересыхание субстрата в сухое лето и избыток влаги в дожде вой период) определили анатомо-морфологические особенно сти их организации.

Мезофиты —растения умеренно увлажненных местообита ний. По отношению к влаге они занимают промежуточное по ложение между гигрофитами и ксерофитами, сочетая ксероморфные и гигроморфные признаки. Как и у ксерофитов, на корнях мезофитов развиваются корневые волоски, которые часто обновляются. Мезофиты отличаются большим разнооб разием. Типичными мезофитами являются эумезофиты, произ

58