Экология_Федорук

.pdfв ответ на снижение температуры окружающей среды происхо дит, например, рефлекторное усиление теплопродукции. Оно достигается путем выделения тепла функционирующими ор ганами, тканями (.химическая терморегуляция) и специфиче ским терморегуляторным теплообразованием (сократитель ный термогенез). Сократительный термогенез протекает в скелетной мускулатуре, не затрагивая ее прямую моторную де ятельность, а также в покоящейся мышце. У млекопитающих одной из форм термогенеза является также окисление особой бурой жировой ткани, содержащей большое количество мито хондрий и пронизанной многочисленными кровеносными со судами. Под действием холода увеличивается кровоснабжение бурого жира, интенсифицируется его дыхание, возрастает вы деление тепла, от которого нагреваются в первую очередь вблизи расположенные сердце, крупные сосуды, лимфатиче ские узлы, а также центральная нервная система.

Регуляторные реакции при перегреве организма представле ны также различными механизмами усиления теплоотдачи во внешнюю среду и отмечаются при первых признаках начина ющегося перегрева. Ими являются интенсификация испаре ния влаги с поверхности тела, верхних дыхательных путей, по товыделение. У растений защитой от перегревания служит про цесс транспирации, который из-за большого расхода воды на зывают «неизбежным злом». При потреблении 2000 т воды усвоенная и трансформированная вода составляет всего 3 т (0,15%) (рис. 12). Уменьшение потерь воды при транспирации достигается разными приспособлениями. Сложными физиоло гическими процессами (кислотный метаболизм толстянковых, С4-фотосинтетический метаболизм) обеспечивается возмож

ность жизни ряда растений в аридных условиях, а у С4-расте-

ний, кроме того, достигается очень высокая продуктивность в самых экстремальных условиях Земли, в «зонах экстраинсоля ции» (пустыни Аравийская, Каракумы, Гоби, Сахара и др.).

Анатомо-морфологические механизмы выражаются в разно образных морфологических и анатомических приспособлени ях, которые формируются в соответствии с образом жизни в определенной среде и выполняют защитную функцию в меж видовых отношениях. Спектр их весьма разнообразен:

• твердые покровы, своеобразные защитные образования в виде панцирей: хитиновый покров членистоногих; прочные ра ковины моллюсков; ороговевшие покровы (щитки, чешуи, ши-

39

Солнечная

энергия

t t t t t n t m

Вода (2000 т)

Рис. 12. Расход воды на фотосинтез (по X. Пенмэну, 1972)

пы, панцири) у рептилий; богатые кремнеземом оболочки кле ток, кутикула, восковой налет на листьях и побегах растений;

•защитные образования и выделения: войлочное, паути нистое и железистое опушения; твердые выросты эпидермиса (шипы) у растений; иглы, колючки, воскообразная слизистая пленка и др.;

•ткани: эпидермис, пробка, палисадная ткань и др.;

•форма, размеры органов, тела животных и растений; фор ма и размеры устьиц, листовых пластинок, корневых систем; жизненные формы, нанизм и др.;

•приспособительная окраска (покровительственная, рас членяющая, предупреждающая, отпугивающая); мимикрия (миметизм и мимезия).

Поведенческие механизмы. В основе поведенческих реакций (поведения выживания) главным является способность орга низмов к перемещению в пространстве. Чем активнее живот ное, тем больше оно получает экологической информации и тем реже прибегает к пассивным способам защиты. Обычная

40

реакция особей на воздействие среды выражается в способно сти зарыться, убежать, уплыть, улететь, а также в виде фото- и геотаксисов. Кроме адаптивного перемещения в пространстве (миграции, перелеты), реализующего стремление возвратиться в нейтральные или оптимальные условия, некоторым живот ным характерен так называемый, по определению А.Г. Гинецианского, изолирующий рефлекс. Многие животные обладают способностью затаиться, укрыться в убежище. Двустворчатые моллюски, усоногие ракообразные от вредного воздействия изолируются, например, смыканием створок раковины. К пове дению выживания относится также полное обездвижение в от вет на появление хищника. «Поза покоя» характерна насеко мым, рыбам, амфибиям, птицам, не обладающим средствами активной защиты от врагов. Эффект поведенческой реакции увеличивается, если он сочетается с покровительственной окраской. Большая выпь (Botaurus stcllaris), например, в позе настороженности мало заметна даже на близком расстоянии.

Комплексы поведения проявляются стереотипно, быстро и сходно у разных особей одного вида с минимальными затрата ми энергии. Они создаются естественным отбором, как и дру гие генетические программы, и адаптивны в среде, которая бы ла сравнительно постоянной на протяжении истории вида. На основе видового стереотипа в процессе онтогенеза вида и инди видуального опыта особей вырабатываются поведенческие ре акции лабильного типа, ориентированные на разные сигналы реальной ситуации.

Онтогенетические механизмы направлены на ускорение или замедление индивидуального развития. У малолетников уско рение онтогенеза достигается неотеническими модификациями — появлением, например, репродуктивных органов уже на юве нильной стадии развития организма. Повышение устойчиво сти организмов обеспечивается понижением жизнедеятельно сти, падением уровня обмена веществ, ослабеванием или даже остановкой отдельных жизненных функций, что выражается в наступлении покоя. Такое состояние является обязательным этапом онтогенеза в нестабильных условиях среды обитания (жаркое сухое лето, суровая зима). Покой бывает вынужден ным (гипобиоз), наступая сразу под действием фактора, что ве дет, например, к оцепенению некоторых насекомых, и физио логическим (криптобиоз), связанный с длительной обязатель ной физиологической подготовкой при наступлении этого со-

2а Зак. 1659 |

41 |

|

стояния и при выходе из него. Криптобиоз у разных организмов протекает по-разному: покой семян, спор, цист; глубокий по кой растений; спячка животных в жаркое сухое и зимнее холод ное время; диапауза. Д и а п а у з а —состояние покоя, сопро вождающееся задержкой роста и развития на разных этапах он тогенеза: от яйца до имаго включительно. Куколки бабочкижелтушки, эндема Новой Земли, могут зимовать, например, не сколько лет подряд, дожидаясь более теплого сезона. Процес сы развития тормозятся железами внутренней секреции, выра батывающими гормоны. У видов с простым и упрощенным строением возможна полная временная остановка жизни —

анабиоз.

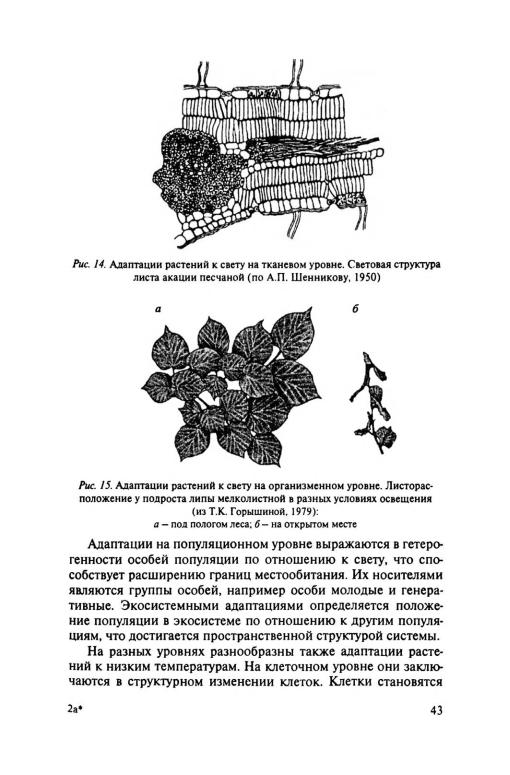

Все рассмотренные адаптационные механизмы в общем отра жают приспособления организмов к факторам среды. Для более глубокого понимания их действия следует учитывать, что адапта ции проявляются, как отмечалось выше, на всех уровнях органи зации материи. Совместное функционирование разных по уров ню адаптивных систем, которые действуют одновременно и не переходят друг в друга, обеспечивает максимальную эффектив ность приспособления вида к конкретным условиям (рис. 13— 15). По отношению к интенсивности освещения, например, при способления растения на клеточном уровне проявляются в гранальной структуре, количестве, размерах, положении и поведе нии хлоропластов, количестве и формах хлорофилла, толщине клеточной оболочки, концентрации клеточного сока и др. Осо бую роль на тканевом уровне играет строение листа, степень вы раженности его световой или теневой структуры, наличие кути кулы, воскового налета, опушения. Реакция листа как органа растения на свет выражается в его форме, размерах, способности менять положение, а дерева как организма —в выработке инди видуальной адаптивной архитектоники кроны (размеры, форма, плотность), световой мозаики. Адаптивное значение имеют и

|

|

|

поведенческие реакции единичной |

а |

б |

в |

особи. |

|

Рис. 13. Адаптации растений к свету на кле-

щточном уровне. Схема изменения положе-

|

ния хлоропластов и хроматофоров в клет- |

[У |

ках растений при разной степени освещен- |

|

ности (из Т.К. Горышиной, 1979): |

|

а —ряска; б —моугеотия; в —селагенелла; 1 — |

|

слабый свет; 2 - сильный свет; 3 — темнота |

42

менее вакуолизированными, цитоплазма уплотняется, увели чивается вязкость, возрастает жесткость клеточных стенок. В клетках увеличивается количество сахаров —основных источ ников энергии, аминокислот, нуклеиновых кислот, белков и ли пидов. Процессы в клетках инициируют межклеточное льдооб разование. Кристаллы в межклетниках «вытягивают» воду из протопластов к центрам кристаллизации и подогревают их вы деляемым теплом. Цитоплазма обезвоживается, клетки умень шаются, а межклетники увеличиваются в объеме. На организменном уровне смягчение действия морозов достигается синх ронизацией сезонного ритма роста растений и сезонного хода температур, местоположением растения, поглощением тепла из окружающей среды, метаболическим обогревом (актив ность дыхания на холоде заметно возрастает), теплопродукци ей в процессе замерзания воды на поверхности растения, под стилки и др.

Согласно принципу биологического эпиморфизма В.Н. Ново сельцева, любая адаптация тем эффективнее, чем большим чис лом параллельных механизмов она поддерживается. Например, растения затененных местообитаний преодолевают неблаго приятные условия посредством таких сходных адаптаций, как формирование листовой мозаики, утончение листа, изменение состава пигментов, увеличение количества хлорофилла и др.

2.2. Анатомо-морфологические адаптации

Среди множества адаптаций особенно разнообразны адап тации анатомо-морфологические, представленные разнообра зием экологических групп и жизненных форм.

22.1. Экологические группы

Попытки классификации организмов по отношению «к сре де в конкретной обстановке» предпринимались еще во второй половине XVIII в. Наиболее успешно разрабатывались класси фикации растений. Аналогичные работы с животными были менее плодотворными в связи с очень большим разнообразием и проживанием во всех средах жизни. В XIX в. Скау по отноше нию к свету различал растения светолюбивые, тенелюбивые и растения, обитающие в темноте. Унгер классифицировал рас

44

тения по отношению к почве, Декандоль —по отношению к теплу. С введением Р. Дювинью термина «экологические груп пы» начала складываться система экологической классифика ции организмов, ставшая основой развития аутэкологии. В каждую экологическую группу объединяются виды с более или менее сходными потребностями к определенному фактору среды. Принято различать, например, экологические группы организмов по отношению к свету, влаге, теплу и другим фак торам. В зависимости от этапа онтогенеза положение организ ма в экологической системе может меняться.

Экологические группы животных

Воснову экологической классификации животных в связи

сих разнообразием и обитанием в разных средах положены различные критерии: отношение к факторам среды, образ жиз ни, способ передвижения и даже размеры особей.

Среди водных животных (гидробионтов) выделяют группы видов по месту обитания в толще воды и специфике передви жения в ней: пелагические виды, бентос и перифитон. Пелаги ческие виды (обитатели толщи воды —пелагиали) представлены нектоном (активно передвигающиеся виды) и планктоном (ви ды, парящие в толще воды благодаря ее высокой плотности). Образ жизни определяет особенности их приспособлений. Ви ды нектона (от греч. nektos —плавающий), включающего рыб, ластоногих, головоногих моллюсков, китов, в пресноводных водоемах —земноводных, крупных насекомых, являются актив ными пловцами. Некоторые могут развивать скорость до 110 км/ч и занимают обширные ареалы. Они имеют обтекае мую, торпедообразную форму тела, развитую мускулатуру, хо рошо развитые органы передвижения. Непарные плавники рыб, расположенные вдоль средней линии тела, помогают ста билизировать тело, а парные (грудные и брюшные) использу ются для руления и балансирования и вместе с хвостовым плав ником обеспечивают продвижение организма вперед через тол щу воды. Уменьшение трения между телом и водой достигает ся смазыванием чешуи выделениями кожных желез. По биомассе первое место в составе нектона занимают рыбы (80— 85%). На долю головоногих моллюсков приходится 10—15%, млекопитающих —менее 5% от общей биомассы нектона. Планк тон (от греч. planktos —парящий), занимающий ключевую по-

45

а |

г |

Рис. 16. Увеличение относительной поверхности тела у планктонных организ мов (по С.А. Зернову, 1949). Расчлененные формы:

а—личинка берегового морского ежа; б -личинка многощетинкового червя нереис;

в— личинка береговой улитки; г —медуза; д —веслоногий рачок

зицию в водной экосистеме, включает наряду с мелкими жи вотными (зоопланктон) и растения (фитопланктон —однокле точные и колониальные водоросли). Видам этой группы не характерна способность активного передвижения (кроме вер тикальных миграций), и все их приспособления направлены на повышение плавучести (рис. 16). Плавучесть достигается путем увеличения относительной поверхности тела (сплющенность, выросты), уменьшения размеров и плотности тела (редукция скелета, накопление капелек жира, наличие пузырьков воздуха, воздухоносных камер и др.).

Особую группу в составе планктона составляет н е й с т о н (от греч. neustos - плавающий), виды которого населяют плен ку поверхностного натяжения воды. Эти виды активно пере двигаются, скользя по водной поверхности, некоторые ведут неподвижный образ жизни. Составляют группу простейшие и другие микроорганизмы, насекомые. Наиболее обычны жукивертячки, клопы-водомерки и др.

Гидробионты, обитающие на дне и в толще осадков водо емов, составляют бентос (от греч. benthos —глубина). Группа также очень разнообразна. В нее, кроме животных (зообентос), включают бактерии и водоросли (фитобентос), которые полу чают развитие при небольшой толще воды и некотором осве

46

щении. Виды бентоса составляют прикрепленные или медлен но передвигающиеся организмами, многие живут в толще орга нического вещества, являются роющими животными. Среди них есть фильтраторы (например, двустворчатые моллюски) и грунтоеды (например, брюхоногие моллюски).

Особую экологическую группу составляет перифитон. Включает виды (животные, а также растения), прикрепленные к стеблям, листьям растений и разным другим поверхностям в толще воды.

По отношению к воде животные классифицируются на гид рофилы (животные, постоянно живущие в воде), гигрофилы (вла голюбивые наземные животные, живущие на заболоченных тер риториях, в поймах рек, а также в почве), мезофилы (наземные, наземно-воздушные животные мезофитных местообитаний) и ксерофилы (животные засушливых местообитаний). Ксерофильные виды (насекомые, грызуны) не пьют, используют метаболи ческую воду, распространены преимущественно в полупусты нях, пустынях и степях, имеют водонепроницаемые покровы и способны довольствоваться метаболической водой.

По отношению к температурному фактору животные разде ляются на эвритермные и стенотермные виды (в соответствии с широкой и узкой амплитудой температур жизнедеятельно сти). Эвритермными являются преимущественно животные умеренного пояса. Среди стенотермных животных различают теплолюбивых (термофильных) и холодолюбивых (термофоб ных, или криофилов). Термофобные виды сравнительно не многочисленны, приурочены к регионам с суровым климатом (арктические и антарктические пустыни, тундры, высокогорья, морские глубины).

В связи со сложностью почвенной среды (большая суммар ная поверхность почвенных частиц, обилие мелких полостей и скважин, заполненных водой или воздухом), занимающей про межуточное положение между водной и наземной средами, мир почвенных организмов необычайно экологически разно образен. В его составе —виды разных систематических групп и разной организации, включая одновременно микроскопиче ских одноклеточных простейших и млекопитающих. В основу классификации почвенной фауны положены размеры особей. Величина организмов лимитируется физическими особенно стями почвенной среды. С величиной в значительной степени связаны характер передвижения, местоположение, образ жиз ни и особенности функционирования животных.

47

В полостях и скважинах, заполненных водой, живут факти чески водные «плавающие» одноклеточные виды (амебы, жгу тиковые, инфузории) и микроскопические мелкие беспозво ночные (коловратки, нематоды). Для некоторых из них, а так же для многих микроорганизмов средой обитания является пленочная влага, окружающая почвенные частицы. Наиболее мелкие виды почвенной фауны объединяются в микрофауну. Более крупные организмы (от долей до 2—3 мм), в основном членистоногие (клещи, насекомые), корненожки, составляют мезофауну. Они подвижны, живут в полостях, заполненных воз духом, насыщенным водяными парами, получая воздух через тонкие покровы тела. С изменением влажности воздуха виды мигрируют в глубь почвы для защиты от высыхания. При пере сыхании почвы некоторые виды способны образовывать цис- ты-капсулы с плотными оболочками и переносить в течение длительного времени неблагоприятные условия. Для видов макрофауны (многоножки, мокрицы,, ногохвостки, дождевые черви) почва является плотной средой, оказывающей значи тельное механическое сопротивление при движении. В связи со сравнительно крупными размерами (2-20 мм и более) виды не могут пользоваться естественными полостями почвы. Они расширяют их или роют собственные ходы.

Почвенная среда определяет форму тела, морфологические особенности и образ жизни этих животных. Тело их тонкое, вы тянутое, способное изгибаться в узких извилистых ходах почвы. Одни из них (например, дождевые черви) способны за счет со кращения мускулатуры кожно-мускульного мешка изменять диаметр тела. Сначала дождевой червь, зафиксировав задний ко нец тела, утончает и удлиняет передний, проникая в узкую поч венную щель. Овладев ею, он фиксирует переднюю часть тела, где создается сильное гидравлическое давление, за счет которого щель расширяется и обеспечивается поступательное продвиже ние. Вертикальные миграции дождевых червей достигают иног да 3 м. Ряд животных (личинки насекомых, многоножки), за фиксировав тело (подпорки, зубцы, крючки), проделывают хо ды путем разрыхления почвы челюстями или передними конеч ностями, расширенными и укрепленными, с последующим ее отгребанием и закупоркой хода специальными приспособления ми на заднем конце тела, называемом «тачкой». Закрытием хода обеспечивается постоянство среды.

48