Экология_Федорук

.pdfпоказав, например, что не просто температурный фактор, а суммарная температура периода вегетации определяет геогра фию растений. В тесном единстве со средой рассматривали ор ганизмы профессор Казанского университета Э. Эверсман (1794—1860), который различал разнообразие факторов, обра щая внимание на взаимоотношения между растениями и жи вотными, зоологи Г.С. Карелин, КМ . Бэр, А.Ф. Миддендорф, ботаник А.Н. Бекетов и др.

Экологические сведения о животных в значительной мере обобщил КФ . Рулье (1814-1858), профессор Московского уни верситета. В курсе «Зообиология», соответствующем по своему содержанию экологии животных, он наметил ряд сугубо экологи ческих положений и тем самым определил развитие экологии, еще не оперируя этим термином. Рулье указал на принцип взаи моотношения (закон общения) организма и среды, положил на чало изучению жизненных форм животных, рассматривал много образие форм взаимоотношений между организмами, обращал внимание на человеческую деятельность как особый фактор воз действия на животных и природу, изучал адаптации, миграции, выяснял причины массового появления некоторых вредителей, разрабатывал практические рекомендации по регулированию их численности. Рассматривая взаимоотношения организмов со средой, он выделял «явления жизни особной» и «явления жизни общей», «жизнь в товариществе» и «жизнь в обществе». По мне нию академика И.А. Шилова, такой подход соответствует пред ставлениям о протекании процессов на организменном, популя ционном и биоценотическом уровнях. Задолго до К. Мёбиуса Ру лье наметил ряд частных и общих вопросов биоценологии.

Особым периодом в развитии экологических идей явилась вторая половина XIX в. —время стремительного процесса спе циализации науки.

Ч. Дарвин («Происхождение видов путем естественного отбо ра», 1859) показал, что борьба за существование, включающая от ношения с абиотической средой, с особями своего вида и особями других видов, ведет к естественному отбору. В естественном отбо ре Ч. Дарвин и А. Уоллес (независимо друг от друга) увидели дви жущий фактор эволюции. Дарвин вплотную подошел к идее попу ляции, понимая уникальность каждой особи, много внимания Уделял вопросу увеличения численности особей животных и рас тений, расселению видов. Он занимался изучением дождевых чер вей, насекомоядных растений, орхидей, выясняя их адаптацион ные возможности. «Происхождение видов» Дарвина следует счи тать, по существу, первым фундаментальным трудом по экологии.

З а к .1659 |

9 |

Экология является фундаментальной наукой, одним из под разделений биологии. Предмет экологии —жизнь, функциони рование биологических систем, в пределах которых осущест вляется процесс трансформации энергии и органического ве щества. Принцип функциональной интеграции в системах, со гласно которому при усложнении структуры возникают дополнительные свойства, имеет особо важное значение. Эко логию как науку нельзя подменять рассмотрением негативных последствий, возникающим в результате экологического кри зиса, системой природоохранных, ресурсосберегательных, са нитарных и других мероприятий.

В основе подразделений экологии как учебной дисциплины лежат три парадигмы: организм и среда; учение о сообществах (биоценозах); концепция экосистемы. В соответствии со сло жившимися парадигмами принято различать: аутэкологию (факториальную экологию, или экологию организмов); демэко- логию (популяционную экологию); синэкологию (экологию со обществ (биоценозов), биоценологию); экосистемную экологию (экологию экосистем, биогеоценозов); биосферологию (учение о биосфере). Кроме общей экологии имеются частные эколо гии, называемые Ю. Одумом «таксономическими ветвями». Ими являются экология человека, экология растений, экология насекомых и др.

Современная экология становится «большой», или «мега экологией», в определении Н.Ф. Реймерса. Из строго биологи ческой науки она превращается в значительный цикл знаний, вбирая в себя сведения из географии, геологии, химии, физики, социологии, экономики и других дисциплин. Особенно боль шой арсенал знаний из смежных наук привлекается при реше нии прикладных проблем. Экология как биологическая наука становится праматерью мегаэкологии.

Кроме общей, или теоретической, экологии в связи с потреб ностями практики, особенно связанными с решением проблем рационального природопользования, охраны окружающей сре ды, продовольствия, урбанизации, получила развитие приклад ная экология. Успешно развиваются средология (охрана окру жающей среды), созология (охрана природы), экология инже нерная, экология сельскохозяйственная, экология архитектур ная и др. Теоретической основой прикладных экологий служит общая экология.

12

РАЗДЕЛ I

АУТЗК0Л0ГИЯ, ИЛИ ЭКОЛОГИЯ ОРГАНИЗМОВ

В 1896 г. для обозначения экологии организмов швейцар ским ботаником К. Шрётером вводится термин аутэкология (от греч. autos —сам и экология). На III Международном ботани ческом конгрессе (1910) аутэкология была выделена в самосто ятельный раздел экологии, изучающий взаимоотношения орга низмов со средой, их реакции на воздействия среды. Экологи ческие исследования быстро развивающейся науки были на правлены на изучение сред, выявление влияния факторов среды на морфологические особенности, распространение, численность особей животных и растений. Итогом исследова ний явился огромный фактический материал о жизни особей в их взаимосвязях со средой, который послужил основой для раз вития других разделов экологии.

ГЛАВА 1. ОРГАНИЗМ И СРЕДА

Среди многочисленных объектов биологии особи (организ му, индивидууму) принадлежит центральное место. Семьи, по пуляции, биоценозы взаимодействуют со средой и друг с дру гом только через организмы (особи). В определении В.В. Хлебовича (2002) особь есть фенотипическое проявление уникаль ного генома, самостоятельно (автономно) устанавливающее отношения с внешней средой. Это морфофизиологическая це лостная единица жизни, на которую воздействуют экологиче ские факторы.

В первой половине XIX в. в естествознании еще господство вала концепция «организм вне среды», хотя многие ботаники и зоологи уже понимали, что растения и животные связаны со средой и находятся под постоянным ее влиянием. В 1850 г. К. Рулье, «русский предшественник Дарвина», сформулировал «закон общения животного с миром», а в 1861 г. физиолог И.М. Сеченов (1829-1905) указал, что «организм без внешней среды, поддерживающей его существование, невозможен». Биологический закон единства организма со средой называет ся законом Рулье —Сеченова.

13

B.C. Ипатов и JI.A. Кирикова (1997) определяют среду как «совокупность всех тел и веществ, потоков энергии, полей (электрического, магнитного, гравитационного), окружающих живые организмы и взаимодействующих с последними прямо или косвенно, постоянно или временно». Организм и среда представляют собой диалектическое единство, определяемое обменом веществ, в основе которого лежат противоречивые, но взаимосвязанные процессы ассимиляции и диссимиляции. По нятия «организм» и «среда» неравноправны. Как метко заметил В.П. Щербаков, среда хаотична —организм упорядочен и высо коорганизован; организм созидает —среда деструктивна; орга низм живет - среда мертва. В структурном, термодинамичес ком и информационном отношении организм неизмеримо вы ше среды. Организм есть сущее, а среда —условия, в которых организм существует.

1.1. Среды жизни

Организмы освоили четыре среды жизни, существенно раз личающиеся по специфике физико-химических условий: вод ную, наземно-воздушную, почву, живые организмы.

Водная среда является первой, самой древней и наиболее об ширной средой жизни, занимает до 71% площади земного шара. Ж изнь в ней стала возможной задолго до образования озоно вого экрана и распространилась по всей ее толще до макси мальных глубин (11 ООО м). Водная среда более однородна, чем суша, и по разнообразию форм значительно уступает наземно воздушной среде. В водной среде обитает около 150 ООО видов животных и 10 ООО видов растений.

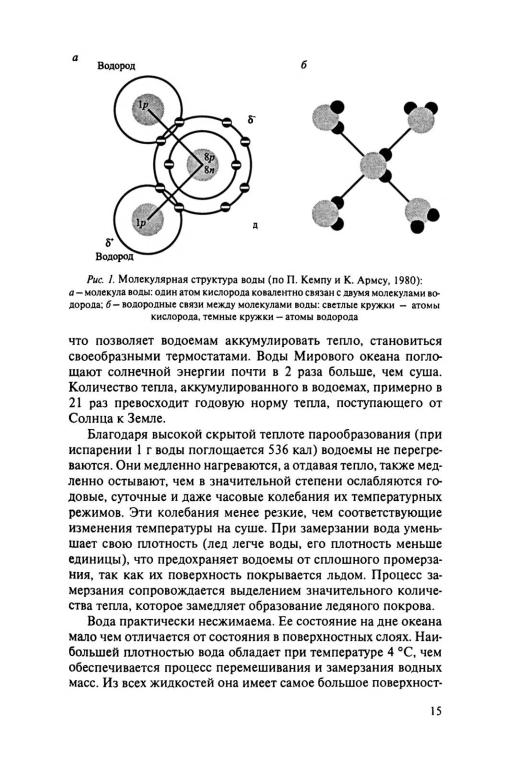

Моря и океаны в отличие от суши не имеют физических барьеров. Они связаны между собой, что определяет широкие возможности свободного передвижения животных. Вода обла дает рядом уникальных термодинамических свойств, связан ных с малыми размерами молекулы, ее полярностью и наличи ем водородных связей (рис. 1). Она имеет особую молекуляр ную структуру, которая, изменяясь, способна противостоять любым внешним воздействиям — тепловым, механическим, электрическим, чем определяется своеобразие водной среды. Для воды характерна самая высокая среди жидкостей удельная теплоемкость (на нагревание 1 мл воды на 1 °С расходуется 1 кал тепла) - в 4 раза большая, чем удельная теплоемкость воздуха,

14

ное натяжение. Благодаря силам когезии вода легко передвига ется по сосудам, а мелкие организмы удерживаются или легко скользят по ее поверхности. Чем больше поверхностное натя жение, тем больше общее содержание жидкости в капилляр ной системе. Вода обладает слабой испаряемостью и универ сальной растворительной способностью, в биосфере никогда не бывает химически чистой.

Специфику водной среды составляют подвижность воды, большая плотность, свет, малое содержание кислорода, темпера турный режим, соленость, наличие взвешенных частиц.

Подвижностью достигается перемешивание вод, выравни вание температурного режима, обеспечение гидробионтов кис лородом и питательными веществами, а также в некоторой сте пени возможность их перемещения. По плотности вода при мерно в 800 раз превосходит воздушную среду, а давление на каждые 10 м глубины возрастает на 1 атм, достигая в придон ных слоях глубоководных водоемов до 1000 атм. Давление в 400—500 атм переносят головоногие моллюски, морские звез ды, ракообразные и многие другие гидробионты. Плотность во ды позволяет растениям со слабым развитием механической ткани и бесскелетным формам животных находиться во взве шенном состоянии, парить в воде, опираясь на ее толщу.

Лимитирующим фактором, ограничивающим распростране ние растений в водной толще, является свет. По мере поглоще ния света водой (красные лучи поглощаются у самой поверхно сти, а наиболее глубоко проникают сине-зеленые лучи) уменьша ется световое довольствие и на глубине примерно 200 м в чистых водоемах заканчивается освещенная, или эуфотическая, зона — зона фотосинтеза (рис. 2). Глубины до 1000—1500 м занимает су меречная, или дисфотическая, зона, а еще глубже темная, или афотическая, зона (полный мрак). При недостатке света зеле ные водоросли с глубиной сменяются бурыми, содержащими кроме хлорофилла бурые пигменты фикофеин и фукоксантин, а бурые водоросли —красными, имеющими наряду с хлорофилла ми а и <?, каротинами, ксантофиллами специфические пигменты - красный фикоэритрин и синий фикоцианин. В зависимости от степени освещенности и спектрального состава света у водорос лей меняется состав, количество пигментов и соответственно окраска. Даже при засушивании красных водорослей при недо статке света они приобретают более интенсивную окраску. Та кое приспособление носит название хроматической адаптации.

16

Прибрежные i |

i |

Толща воды |

|

|

|

r r |

, |

|

|

||

воды |

|

|

|

|

|

Мелководье |

| |

|

Открытое море |

|

Глубинам |

|

|

|

|

|

О |

|

|

|

|

|

200 |

|

|

|

|

■ |

400 |

|

|

|

|

• |

600 |

|

|

|

|

■ |

800 |

|

|

|

|

■ |

1000 |

|

|

|

|

|

2000 |

|

Зоны морского дна |

|

• |

4000 |

|

|

|

■ |

6000 |

||

|

|

|

Глубоководная * |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

равнина |

- |

8000 |

|

|

|

Глубоководная |

|

|

|

|

|

впадина |

■ |

10 000 |

|

|

|

|

Я |

11000 |

Рис. 2. Примерная схема вертикальной и горизонтальной зональности моря (по X. Хилю, 1988)

Для животных, низших растений, бактерий, живущих в темной толще воды, характерно явление свечения —биолюминесценции. Генерация света происходит в результате окисления сложных органических соединений (люциферинов) с помощью белковых катализаторов (люцифераз).

Биолюминесценция характерна видам почти всех классов водных животных. В жизни животных свечение имеет сигналь ное значение (ориентация в стае, привлечение особей другого пола, отвлечение), служит защитой от хищника (ослепляет его).

Освещенность водоемов зависит от количества взвешенных минеральных и органических частиц, а также от сезона года. Наи более прозрачными считаются воды Саргассова моря (диск Секки виден до глубины 66,5 м, свет проникает на глубину до 1000 м), а прозрачность вод рек в среднем 1—1,5 м. Однако тол щина слоя воды, в котором возможен фотосинтез, оказывается значительно меньше. Оптимальными для фотосинтеза являются

17

глубины, куда доходит примерно треть солнечного света. От этой глубины интенсивность образования органических ве ществ в соответствии с убыванием освещенности постепенно снижается и становится минимальной на глубине, куда проника ет около 1% света. В тропических морях такая освещенность на блюдается на глубинах 40—50 м, в Балтийском море — 1—17 м. В лагунах и заливах минимальная освещенность фиксируется всего в нескольких дециметрах от поверхности воды.

Ж изнь гидробионтов в воде осложняется небольшим содер жанием кислорода (до 10 мл в 1 л). В атмосфере его в 21 раз больше. Основными источниками кислорода в воде являются фотосинтез и диффузия из воздуха. Диффундирует кислород очень медленно. Его молекула достигает в чистой воде глубины 10 м через 11 лет, концентрация в соответствии с понижением температуры от экватора к полюсам повышается, по средним широтным данным, от 4,5—5,0 мл/л в низких широтах до 6,0— 7,0 мл/л в Антарктике и до 7,5—8,0 мл/л в Арктике. Предель ный минимум —4 мл/л. Концентрация кислорода в водоемах уменьшается с глубиной, с повышением температуры, соленос ти воды и при замерзании, что ведет к летним и зимним замо рам гидробионтов. Недостатка в углекислом газе фотосинтези рующие растения не испытывают. Его в воде почти в 60 раз больше, чем в атмосфере. Содержание углекислоты, постепен но увеличиваясь с глубиной, достигает максимальных значе ний в придонном слое полярных областей.

Водная среда в отличие от среды наземно-воздушной харак теризуется сравнительно устойчивым температурным режи мом. Среднегодовая температура поверхностных слоев эквато риальных вод составляет 26—27 °С, полярных вод —около 0 °С и ниже. С глубиной температура воды в океанах постепенно па дает и на глубине 1000 м не превышает 4—5 °С, а на больших глубинах — относительно постоянная, колеблется от —1,8 до +2 °С. Зона между верхними слоями воды с выраженными в них сезонными колебаниями температуры и нижними слоями воды с постоянным тепловым режимом называется термокли ном. Термоклин наиболее выражен в теплых морях.

Особую роль в жизни гидробионтов играет соленость воды, определяемая содержанием карбонатов, сульфатов, хлоридов и др. Количество растворенных солей в 1 л воды пресноводных водоемов не превышает 0,5 г, в морях и океанах содержится до 35 г. Так как пресноводным организмам с высоким содержани ем солей (они гипертоничны по отношению к среде) и наличи-

18