- •Царство живой природы: Бактерии, грибы, растения, животные, вирусы.

- •Общая характеристика флоры и фауны Беларуси.

- •Понятие флоры. Понятие фауны. Структура флоры и фауны.

- •1.3. Структура флоры и фауны.

- •Сравнительный анализ флор или фаун. Зооценоз и фитоценоз. Животное население и растительность.

- •Возраст флоры и фауны. Генезис флоры и фауны.

- •Возраст флоры и фауны.

- •1.2 Генезис флоры и фауны.

- •5 Типов фауногенеза (Майр, 1965)

- •Понятие ареала. Хорология. Ареалы видов и надвидовых таксонов. Картирование ареалов.

- •Типология ареалов. Географическое районирование как основа типологии ареалов.

- •Построение названий ареалов. Категории физической географии и биогеографии в названии ареала. Наиболее часто употребляемые тапонимы в хорологии.

- •Долготная составляющая ареала. Широтная и вертикальная.

- •Классификация ареалов. Конфигурация и протяжённость ареалов.

- •Голарктическое царство

- •Бореальное подцарство

- •Циркумбореальная область (Евросибирско-Канадская)

- •Восточноазиатская (Японо-Китайская)

- •Атлантическо-Североамериканская

- •Область Скалистых гор

- •Древнесредиземноморское подцарство

- •Макаронезийская

- •Средиземноморская

- •Сахаро-Аравийская

- •Ирано-Туранская

- •Мадреанское подцарство

- •Мадреанская (Сонорская область)

- •Палеотропическое царство

- •Папуасская

- •Фиджийская

- •Мадаскарское подцарство

- •Мадагаскарская область

- •Полинезийское подцарство

- •Неотропическое царство

- •Карибская

- •Область Гвианского нагорья

- •Амазонская

- •Бразильская

- •Андийская

- •Австралийское царство

- •Капское царство

- •Голантарктическое царство

- •Понятие биоты. Понятие биома. Схема идеального континента в биогеографии.

- •Физико-географические пояса и природные зоны Земли на примере восточного полушария.

- •Растительный и животный мир арктических пустынь, тундр, тайги, широколиственных лесов и других основных природных зон.

- •Высотная поясность сообществ и ее соотношение с широтной. Особенности растительного и животного мира высокогорий.

- •Островная фауна и флора.

- •Принципы биогеографического районирования морских вод.

- •Схемы районирования литорали и пелагиали. Биогеографическое районирование литорали. Тропический регион, Бореальны регион, Антибореальный регион.

- •10°С (на поверхности), средняя—10—15, южная — 15—20°с.

- •Схемы районирования литорали и пелагиали. Биогеографическое районирование пелагиали. Тропический регион, Бореальны регион, Антибореальный регион.

- •Xiphias gladius (с мечевидной верхней челюстью), которая встре-

- •Принципы районирования пресных вод. Классификация пресноводных экосистем.

- •24 Видами. Первые живут на глубине 100—250 м, вторые засе-

- •6, Причем 2 являются эндемиками. Особый облик фауне придают

- •200 Видов из 20 родов, причем 180 из них эндемичны. В озере

- •30 Видов. Эндемичные семейства перкопсовые (лососеокуни) и

- •15 См, только новозеландская гигантская галаксия достигает

- •30 См. Для объяснения замечательного характера распростране-

- •Флора и фауна пресных вод Беларуси.

Типология ареалов. Географическое районирование как основа типологии ареалов.

Построение названий ареалов. Категории физической географии и биогеографии в названии ареала. Наиболее часто употребляемые тапонимы в хорологии.

(Конспект)

Долготная составляющая ареала. Широтная и вертикальная.

Для номенклатуры ареалов важно использовать три оси координат, или три составляющие ареала: широтную (распространение с севера на юг), долготную (с запада на восток) и высотную (вертикальную, сверху вниз).

Широтная составляющая ареала (зональное распространение) является его основным географическим признаком. Она определяется в первую очередь климатическими, особенно температурными, факторами, прямо или косвенно влияющими на распространение большинства видов. Границы ареалов таких видов на определенном протяжении совпадают с границами ландшафтной зоны, хотя зональная приуроченность каждого из них может значительно меняться на всем протяжении ареала.

Алехин принимает три типа интразональных группировок:

собственно интразональные, сравнительно ограниченно распространенные в пределах одной или близких зон (обитатели тугайных зарослей, солончаков, бугристых болот и т. д.);

азональные, похожие на предыдущие, но широко распространенные и не приуроченные к каким-нибудь определенным зонам (обитатели пойменных заливных лугов или песчаных побережий);

экстразональные — обитатели участков зональной растительности, расположенных за пределами своего распространения на плакоре (байрачные леса в степи, остепненные участки на южных склонах в зоне смешанных лесов и т. д. ).

В хорологии следует придерживаться названий климатических зон, или поясов, принятых в физической географии: арктический, бореальный (таежный), суббореальный (зона широколиственных лесов, а в центре Евразии — промежуток между таежной и степной зонами), субтропический пояс и т. д.

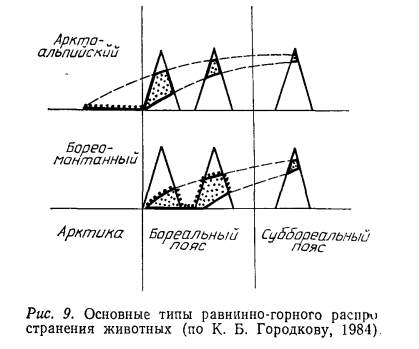

Высотная составляющая ареала (вертикальная поясность) в определенной степени аналогична широтной, поскольку также определяется главным образом температурными градиентами. По характеру вертикального распространения можно различить альпийские и монтанные виды. Последние заселяют среднегорья.

Выделяют и промежуточные между ними — субальпийские формы. Часто приходится сталкиваться с равнинно-горным расселением. Примером может служить аркто-альпийское или бореомонтанное распространение видов (рис. 9).

Долготная составляющая ареала определяется степенью удаленнности от океана, обусловливающей характер климата. Границы ареалов могут быть связаны с континентальным либо морским, аридным либо гумидным климатом. В пределах гумидной части Евразии, к примеру, наиболее существенны следующие границы: между Западной и Восточной Европой, по Уралу, по западному краю Среднесибирского плоскогорья («линия Иогансена»), в районе Байкала и по водоразделу бассейна Охотского моря.

Классификация ареалов. Конфигурация и протяжённость ареалов.

В основу классификаций должно быть положено одно из основных свойств ареалов—их размеры. Можно построить иерархическую систему ареалов — от узколокальных до глобальных (рис. 10)

В зависимости от размеров выделяют ареалы от узколокальных до космополитических (рис. 5).

Узколокальные характерны для видов, имеющих крайне ограниченную площадь распространения, например для нелетающих видов насекомых. Так, жужелицы-бомбардиры обитают на Кавказе в пределах одного-двух хребтов или встречаются на одной горе. Наиболее узки ареалы у троглобионтов — обитателей пещер. Современный ареал гаттерии, или туатары, включает 13 мелких безводных скалистых островков в заливе Пленти у берегов Новой Зеландии.

Локальный ареал по площади несколько больше узколокального, субрегиональный больше локального и меньше регионального. Если вид распространен по всей территории региона, его считают трансрегиональным. Под регионом в данном случае понимают определенную крупную территориальную единицу, как правило, на одном материке. Более широкие ареалы, включающие регионы, расположены на нескольких, но не более чем на трех, материках, называют поли- или мультирегиональными.

К полирегиональным относятся ареалы следующих представителей флоры Евразии: евроазиатские виды в пределах умеренной зоны Евразии; евросибирские виды, встречающиеся по всей Европе, в Западной и Восточной Сибири до Дальнего Востока; евросибирско-аралокаспийские виды, распространенные в Европе, Западной и Вос-точной Сибири, Средней Азии от Туранской низменности на севере до горных систем на юге; европейско-малоазиатские виды, растущие кроме Европы в Малой Азии. Для наименования полирегионального ареала используют названия регионов, в которых обитает вид, род и т. д.

космополитические ареалы

Для таксономических категорий, обитающих не менее чем на трех мате-риках, характерны космополитические ареалы. Они свойственны обычно вод-ным и болотным растениям, нередко распространяемым перелетными пти-цами(тростник, ряска, рогоз и др.), сорным травам, многим морским живот-ным и некоторым насекомым.

простые ареалы

Если организмы лишены возможности активно перемещаться(растения) либо ведут оседлый образ жизни на какой-нибудь ограниченной по площади территории (некоторые животные).- Простой ареал китоглава

сложные ареалы

В различные периоды жизненного цикла или в разные сезоны меняют область распространения. Подобные миграции обычно среди птиц и млекопитающих. Область размножения и область зимовок вместе с миграционным путем в совокупности является единым сложным ареалом. - Сложный ареал серого журавля

сплошной

Сплошным называется ареал, все участки которого доступны для особей вида, занимающего его. Перемещение особей с одного участка на другой в пределах сплошного ареала осуществляется при помощи естественных факторов расселения и не носит случайного характера.

Внутри сплошного ареала нет непреодолимых географических барьеров, разделяющих его нa отдельные участки. Приведенный на рис. 1 простой ареал — сплошной.

УСР 1 – смотреть там

Типы и классы ареалов.

Причины определяющие динамику ареала. Расширение ареала. Сужение ареала. Пульсация ареала.

Космополиты, эндемики и реликты. Явление викарирования и его биогеографического значения.

Виды, роды, семейства или более крупные таксономические категории растений и животных, обитающие не менее чем на трех материках, называются космополитами.

Расселение организмов. Преодоление организмами физических преград. Активное и пассивное расселение организмов. Понятие об автохтонах и иммигрантах.

Изменения условий существования за пределами ареала и их влияние на динамику границ. Периодические и непериодические миграции. Центры распространения (обилия) и происхождения видов.

Антропогенный характер ареалов. Сознательный и случайный завоз организмов и его последствия для распространения видов. Акклиматизация и раеакклиматизация организмов.

Принципы биогеографического районирования суши.

Ботаническое районирование. Флористические царства. Голарктическое, Палеотропическое, Капское, Неотропическое, Австралийское, Антарктическое.