- •Корнеплоды

- •Многоклеточная улотрикс

- •Строение водоросли

- •Размножение и жизненный цикл улотрикс

- •Вольвокс одноклеточный или многоклеточный

- •Строение вольвокс

- •Размножение и жизненный цикл вольвокса

- •Интересные факты

- •Биологическое описание[править | править код]

- •Содержание

- •Описание фиалковые [править | править код]

- •Ботаническое описание ивовые[править | править код]

- •Простые соцветия

- •Описание[ сложноцветные править | править код]

- •Соцветие

- •Листья[править | править код]

- •Корень[править | править код]

- •Плод[править | править код]

Корень[править | править код]

Большинство видов имеет хорошо развитый стержневой корень. Часто корень клубневидно утолщён как, например, у лопухов (Arctium). У многих видов семейства развиваются контрактильные (то есть втягивающие) корни; у растений с прикорневой розеткой они часто обеспечивают плотное прилегание розеток к земле. У многих сложноцветных обнаружена эндомикориза (грибной корень).

Плод[править | править код]

Плод сложноцветных — семянка, то есть одногнёздный односемянной, нерастрескивающийся орешек с кожистой или деревянистой оболочкой. При этом те волоски или щетинки, которые окружали основание венчика, превращаются в хохолок, служащий как бы парашютом и позволяющий семянкам далеко разноситься по ветру (анемохория). У других же видов на конце семянки развиваются два или три шипика с обращёнными назад зубцами (как у череды). Посредством этих шипиков семянки прицепляются к шерсти животных или одежде человека и таким образом разносятся на далёкое расстояние (зоохория). Сравнительно у немногих видов сложноцветных нет никаких особых приспособлений для разноса плодов. Семена сложноцветных всегда без белка, с очень маслянистыми семядолями.

Гераниевые Однолетние, двулетние или многолетние травянистые растения, иногда полукустарники или кустарники. Характерным для семейства является опушение всех частей растений простыми и железистыми волосками, при этом последние обильно выделяют эфирное масло, которое придает многим представителям семейства характерный запах. Стебли обычно прямостоячие, иногда слабые, лежачие. Листья очередные или супротивные, простые, чаще всего прикорневые на длинных черешках и стеблевые, почти сидячие, с прилистниками или без них. Пластинка листа обычно пальчатолопастная или пальчато-рассеченная, реже перисто-рассеченная, иногда цельная, зубчатая по краю. Цветки собранные в пазушных полузонтиках, которые обычно столь несимметрично развиваются, что в итоге превращаются в завитки или зонтики, иногда цветки парные или одиночные. Цветки обоеполые, изредка раздельнополые, актиноморфные или иногда зигоморфные, обычно пятичленные, изредка восьмичленные. Лепестки свободные. Чашелистики свободные, реже сросшиеся до половины длины, остающиеся при плодах. Тычинки обычно в числе 10 штук, кольцеобразно сросшиеся у основания, расположенные в два круга, так что наружные тычинки находятся против лепестков, а внутренние против чашелистиков. Реже тычинки в числе 15 штук, сгруппированные в пять пучков, либо наружный круг тычинок видоизменен в стаминодии, либо неразвиты только три наружных тычинки. В основании внутреннего круга тычинок расположены пять нектарных железок. Гинецей из пяти, реже из двух-трех плодолистиков. Завязь верхняя, обычно пятилопастная и пятигнездная, по числу плодолистиков. Семязачатки в числе одного-двух, реже многочисленные в каждом гнезде завязи. Ко времени созревания плода верхняя часть завязи значительно удлиняется, и завязь приобретает характерный для семейства вид, напоминающий клюв аиста или журавля. Семязачатки находятся в нижней, расширенной части завязи. Плод – коробочка с остающимися чашелистиками, которая вскрывается путем разрыва гнезд или чаще их отделения. Отделение гнезд идет снизу вверх, сначала отделяется нижняя, расширенная часть коробочки с семенем, затем верхняя, которая у многих видов резко скручивается в виде штопора или часовой пружины, отбрасывая плодики (или семена из плодиков) на расстояние до 2, 5 м.

1. Жизненный цикл папоротникообразных на примере кочедыжника женского.

Огромные листовидные побеги, похожие на перистые листья, в длину могут достигать 1 метра. Это именно побеги, а не листья – они нарастают верхушкой, а не основанием. У листа же зона роста находится в его основании.

Побеги папоротников принято иначе называть вайями. Вайи кочедыжника женского собраны в воронковидный пучок. Растут они почти из одной точки в почве. И этим очень схожи с побегами другого обычного у нас папоротника – щитовника мужского (Dryopteris filix-mas). Похожи вайи обоих этих папоротников и внешне.

В почве у кочедыжника женского короткое толстое корневище, от которого отходят в стороны корни. На корневище заметны чешуи и рубцы – это следы, оставшиеся от побегов, образовавшихся в прошлые годы.

На обратной стороне листовых сегментов ваий видны образования удлинённой, серповидной, подковообразной формы. В начале лета они зеленоватые, позже становятся бурыми. Это сорусы, в которых созревают споры папоротника.

Ведь кочедыжник женский, как и другие папоротники, не образует семян. Он размножается мельчайшими спорами, которые и созревают в огромном количестве в специальных органах на обратной стороне побегов-ваий. Их скопления – это и есть сорусы.

Спороносит кочедыжник женский в июле – августе. Споры разносит ветер. Чтобы прорасти, спора должна попасть на участок достаточно влажной почвы, лишённый растительности.

Из споры вырастает растение, совершенно непохожее на папоротник. Вначале это вообще зелёная чешуйка, потом сердцевидная пластинка зеленоватого цвета, размером всего несколько миллиметров.

Это еще не папоротник, а заросток папоротника. Генетическими исследованиями установлено, что заросток имеет одинарный, а не двойной набор хромосом.

На заростке формируются специальные органы, в которых созревают половые клетки (гаметы): в архегониях – яйцеклетки, в антеридиях – сперматозоиды. Заросток папоротника, на котором развиваются гаметы, называют гаметофитом.

Образно говоря, как бабочка в своём развитии сначала проходит стадию гусеницы, так и папоротник, прежде чем стать тем привычным для нас растением, вначале существует в виде заростка – гаметофита.

Необходимое условие для слияния гамет (оплодотворения) – наличие жидкой воды, выпадающей с дождём или росой. Только так подвижные многожгутиковые сперматозоиды способны добраться до яйцеклеток.

А вот уже из оплодотворённой яйцеклетки вырастет знакомое нам растение с вайями и сорусами. Процесс этот длительный и занимает не один десяток лет. У растения уже не одинарный, а двойной набор хромосом. Это основная жизненная форма папоротника – спорофит.

2. Строение семени и плода.

Семя —

opган семенного размножения и расселения

растений. Оно образуется

из семязачатка (семяпочки)

в завязи растений. Семя состоит из семенной

кожуры, зародыша и запаса питательных

веществ(эндосперма).

Семя —

opган семенного размножения и расселения

растений. Оно образуется

из семязачатка (семяпочки)

в завязи растений. Семя состоит из семенной

кожуры, зародыша и запаса питательных

веществ(эндосперма).

Семенная кожура образуется из покровов семяпочки и выполняет защитные функции; в том числе защищает семя от высыхания и, наоборот, от преждевременного насыщения влагой. На семенной кожуре можно различить рубчик — место прикрепления семяножки. Зародыш включает корешок, стебелек, почечку и одну или две семядоли — образовании, гомологичные листьям. У двудольных их две, у однодольных — одна. При наземном прорастании семядоли способны к фотосинтезу, при подземном — служат хранилищем питательных веществ. Из корешка образуется главный корень, из почечки — главный побег растения. Запас питательных веществ (эндосперм) у одних растений полностью поглощается растущим зародышем и накапливается в семядолях, которые становятся мясистыми и заполняют все семя (у многих двудольных: фасоль, горох и др.); у других — эндосперм сохраняется и занимает основной объем семени (у злаков). Эндосперм образуется в результате так называемого двойного оплодотворения и состоит из триплоидных клеток.

Семя находится внутри плода. Например, яблоко — это плод, а семечки внутри яблока — это семя; арбуз — это плод, а косточки внутри — это семя; слива — это плод, а косточка внутри — это семя.

Основными питательными веществами в семенах являются углеводы, главным образом: крахмал (пшеница, ячмень), белки (фасоль, горох, бобы), жиры (подсолнечник, олива, лен). Кроме органических веществ, семена содержат воду и минеральные вещества.

В неблагоприятных условиях семена могут долго пребывать в состоянии покоя. Величина его у всех растений разная.

Плод —

орган покрытосеменных растений;

представляет собой видоизмененный

после оплодотворения цветок. Функции

плодов:

защита и распространение семян. В состав

плода входят пестик и другие части

цветка: разросшееся цветоложе, сросшиеся

основания чашелистиков, лепестков и

тычинок. Разросшиеся стенки завязи

формируют околоплодник.

Плод —

орган покрытосеменных растений;

представляет собой видоизмененный

после оплодотворения цветок. Функции

плодов:

защита и распространение семян. В состав

плода входят пестик и другие части

цветка: разросшееся цветоложе, сросшиеся

основания чашелистиков, лепестков и

тычинок. Разросшиеся стенки завязи

формируют околоплодник.

1. Жизненный цикл голосеменных на примере сосны обыкновенной.

Цикл развития голосеменных (сосна обыкновенная)

Голосеменные являются растениями разноспоровыми, у них мужские и женские споры развиваются на разных шишках. Сосна — однодомное растение, следовательно, на одном дереве вырастают как женские шишки, так и мужские.

Строение женской шишки сосны

1. Женская шишка содержит внутри ось — видоизмененный стебель, на котором сидят кроющие чешуи. В их пазухах формируются семенные чешуи, имеющие по два семязачатка.

2. Весной образуются красноватые женские шишки, которые через год после опыления станут зелеными, а далее, после созревания, бурыми.

3. Женские шишки расположены поодиночке (или в группе по две-три), на верхушках молодых побегов, но позже они оказываются внизу на основании побегов, так как побеги с мужскими шишками растут, возвышаясь над ними.

Строение мужской шишки сосны

1. Мужские шишки растут группами, они более мелкие, чем женские, имеют цвет желтовато-зеленый. Расположены они сначала у основания побега, затем отрастают вверх.

2. Мужская шишка также имеет ось и сидящие на ней микроспорофиллы — чешуйки.

3. На каждой чешуйке располагаются по два пыльцевых мешка, содержащие микроспоры-пылинки — мужские гаметофиты.

4. Пылинка сосны очень легкая, имеет два воздушных мешка.

Опыление у сосны обыкновенной

1. Пылинка из мужской шишки благодаря движению воздуха попадает на женскую шишку, в которой находятся семязачатки.

2. У семязачатка формируется пыльцевход, куда «прорывается» спермий.

3. Чешуи женской шишки смыкаются, шишка покрывается смолой. Оплодотворение произойдет только через год после опыления!

Образование спермиев у сосны обыкновенной

1. Пылинка еще в пыльцевом мешке делится митозом, образуя вегетативную и генеративную клетки.

2. Вегетативная клетка создает пыльцевую трубку. Именно у голосеменных растений впервые в эволюции появилась пыльцевая трубка, которая обеспечила независимость их размножения от воды (спермий пассивно стекает к яйцеклетке по трубке).

3. Генеративная клетка делится на два спермия, один гибнет, второй по трубке проникает к семязачатку.

Образование женского гаметофита сосны обыкновенной

1. В основании семенной чешуи женской шишки имеются по два мегаспорангия — нуцеллуса. Нуцеллус, как и у цветковых, покрыт интегументом (он позже даст семенную кожуру семени) и вместе с ним образует семязачаток.

2. В каждом мегаспорангии из одной спорогенной клетки мейозом образуются четыре мегаспоры, три погибают, а одна делится митозом много раз и образует гаплоидный эндосперм — женский гаметофит голосеменных.

3. Одна из клеток эндосперма станет яйцеклеткой, с которой соединится спермий.

Оплодотворение у сосны обыкновенной

1. Один спермий сливается с яйцеклеткой внутри семязачатка. Спермию не требовалась вода, он проник сюда по пыльцевой трубке.

2. Образуется зигота, из которой формируется зародыш семени.

3. Эндосперм для питания зародыша уже был сформирован из мегаспоры.

4. Образованные семена (с пленчатым крылышком) лежат открыто на семенных чешуях.

Ель. Местообитание и строение

1. Ель более теневынослива и может расти под пологом сосны, лиственных деревьев. Песчаные почвы ель не любит, предпочитая влажные и прохладные места. Если сосновые леса прозрачные, светлые и «звонкие», то еловые — темные, мрачноватые.

2. Сосновые и березовые леса могут сменяться еловыми лесами, так как ель вытесняет эти деревья на богатых глинистых почвах.

3. У ели преобладают поверхностные боковые корни, главный корень развит слабо.

4. Хвоинки ели на побегах расположены по одной, остаются на ветках по пять–семь лет.

2. Редукция гаметофита покрытосеменных растений.

Гаметофиты более упрощены, чем у голосеменных. Мужской гаметофит покрытосеменных представлен пыльцевым зерном, содержащим вегетативную клетку с диплоидным набором хромосом (2n) и генеративную гаплоидную клетку (1n). У некоторых до опыления путем митоза из генеративной клетки образуется два спермия с гаплоидным набором хромосом. Женский гаметофит представлен зародышевым мешком, содержащим две клетки -синергиды, три клетки-антиподы, яйцеклетку с гаплоидным набором хромосом (1n) и диплоидную центральную клетку (2n). Микроспорогенез или образование мужского гаметофита. Взрослая тычинка состоит из пыльника, связника и тычиночной нити, которая одета эпидермой. Тычинка образуется из бугорка конуса нарастания цветоносного побега, который сначала однороден, а затем дифференцируется. Постепенно в двух участках каждого пыльцевого мешка начинается заложение гнезд пыльника; выделяется археспориальная клетка, а она делится, образуя париетальную и спорогенную клетки.

Париетальные клетки дают субэпидермальный фиброзный слой и выстилающий – тапетум, обеспечивающий спорогенную ткань питательными веществами. Цитоплазма густая, вязкая, клетки крупные.

Спорогенные клетки, делясь мейозом, дают клетки микроспор, в дальнейшем дифференцирующихся в пыльцу.

Ядро микроспоры делится на вегетативное и генеративное ядра.

Вегетативное - крупное, содержащее жирное масло и крахмал.

Генеративное - мельче, с хроматином.

Генеративное может делиться еще в пыльнике, образуя два спермия - (сложноцветные, злаки, маревые, гвоздичные), или же в пыльцевой трубке (орхидные, норичниковые).

Следовательно, зрелые пыльцевые зерна могут быть двух- и трехъядерные, покрыты спородермой, состоящей из экзины и интины Экзина - утолщенная слоистая оболочка, с выростами в виде шипиков, бугорков и т.д. Состоит из вещества - полленина, клетчатки, пропитанной кутиноподобными веществами, маслом с каротиноидами.

Интина состоит из пектиновых веществ.

Экзина имеет поры. Форма и характер поверхности экзины - диагностический признак.

Вскрывание пыльников обусловлено, в основном, сокращением клеток эпидермы при подсыхании.

Мегаспорогенез или формирование женского гаметофита. Семяпочки развиваются на внутренних стенках завязи и являются мегаспорангиями, заключенными в интегументы. Закладываются в виде бугорков на плаценте (место прикрепления семяпочки). Главная масса семяпочки - эмбриональные клетки, образующиеся из бугорков, формирующие нуцеллус (питательная и защитная ткань зародышевого мешка). Нуцеллус покрытинтегументами, оставляющими узкий канал в виде пыльцевхода (микропиле). Часть семяпочки, противоположная пыльцевходу – халаза.

Количество семяпочек в завязи неодинаково (слива, вишня - 1-2; злаки - 1; мак - много), соответственно этому неодинаково и число семян.

Как и в пыльнике, в семяпочке мегаспорогенез начинается с заложения археспория (против пыльцевхода) - обособляется одна из клеток нуцеллуса, делится митозом, образуется тетрада мегаспор; три - дегенерируют; внутренняя прорастает в женский гаметофит, который называется зародышевым мешком. Внутри него происходит три деления ядра митозом - образуется 8-ядерный зародышевый мешок; по 4 ядра располагаются по полюсам; от каждого полюса отходит по одному ядру к центру - вторичное ядро (около него обособлена цитоплазма). На микропиллярном конце 3 клетки облекаются цитоплазмой и образуется более крупная яйцеклетка с крупным ядром и вакуолью - женская гамета, а также две синергиды. На противоположном - три клетки - антиподы. Таким образом, зрелый 8-ядерный мешок имеет одну яйцеклетку, две синергиды, три антиподы и диплоидную центральную клетку. Это классический тип строения, встречаемый у 82% растений (покрытосеменных).

Форма зародышевого мешка разнообразна: овальный ,прямой, изогнутый и т.п. В цитоплазме зародышевого мешка имеются лейкопласты, хондриосомы, крахмальные зерна, капли масла и т.д.

1. Общая характеристика покрытосеменных растений.

Покрытосеменные – наиболее совершенная и самая многочисленная группа современного растительного мира.

Цветковые растения произошли от труппы вымерших водорослей, которая дала качало и семенным папоротникам. Таким образом, голосеменные и покрытосеменные растения – параллельные ветви эволюции, имеющие общего предка, но затем эволюционировавшие независимо друг от друга. Остатки первых цветковых растений обнаруживаются в раннемеловых отложениях.

Начиная с конца мелового периода мезозойской эры, на Земле начинают господствовать покрытосеменные растения, которые приобрели целый ряд преимуществ по сравнению с другими высшими растениями, в том числе голосеменными. На этот же период приходится наибольшее распространение насекомых, птиц и млекопитающих, которые связаны между собой цепями питания, приспособлениями к размножению и обитанием в одинаковых условиях среды. Жизненные формы покрытосеменных представлены деревьями, кустарниками или травами, что обусловливает их наибольшую экологическую пластичность и распространение на суше во всех природных зонах и в водных бассейнах. Их основные вегетативные органы – корень, стебель и лист, имеющие многочисленные видоизменения, самые специализированные по строению и функциям.

Покрытосеменные растения, как и голосеменные, размножаются с помощью семян, но семена их защищены околоплодником, что способствует их лучшему сохранению и распространению. А появление цветка – органа семенного размножения, который (в целом) дает новое поколение (репродукцию), ставит этот отдел растений в положение самых высокоорганизованных представителей растительного царства.

Морфологическое разнообразие цветковых очень велико. Строение вегетативных и генеративных органов у них достигает наибольшей сложности, ткани характеризуются высокой степенью специализации.

Цветковые – единственная группа растений, способная к образованию сложных многоярусных сообществ.

Отдел покрытосеменных делится два два класса – двудольные и однодольные.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ (Т.Л. Богданова. Биология. Задания и упражнения. Пособие для поступающих в ВУЗы. М.,1991)

Наличие цветка.

Наличие завязи и плода, сохраняющих семязачатки и семена.

Опыление ветром, насекомыми, водой, птицами.

Женский заросток – восьмиядерный зародышевый мешок без архегониев.

Мужской заросток – пыльцевое зерно (пыльца), состоящее из двух клеток – вегетативной и генеративной.

Двойное оплодотворение: один спермий оплодотворяет яйцеклетку, другой – вторичное (центральное) ядро зародышевого мешка.

Двойное оплодотворение завершается следующими преобразованиями: из завязи образуется плод, из семязачатка (семяпочки) – семя, из зиготы – зародыш семени (диплоидный), из оплодотворенного вторичного ядра – вторичный эндосперм.

Эндосперм представлен тканью с триплоидным набором хромосом. Формируется одновременно с зародышем семени, в нем откладываются запасные питательные вещества (белки, углеводы, жиры).

При прорастании как только внутрь семени поступает вода, начинается его набухание, запасные вещества переходят в растворимые формы, доступные для всасывания зародышем. Часть запасных веществ эндосперма расщепляется дыхательными ферментами. что освобождает энергию (в виде АТФ), необходимую для роста зародыша.

Триплоидность ядер клеток эндосперма, несущих наследственную информацию материнского и отцовского организмов, повышает приспособленность молодого растения к различным условиям среды.

Из зародыша семени вырастает спорофит (бесполое диплоидное поколение), который может быть представлен различной жизненной формой – травой (однолетней или многолетней), кустарником, деревом, лианой. Любая жизненная форма растения имеет основные органы – корень, стебель, листья и их видоизменения, а также цветки, семена, плоды.

2. Культурные растения. Первичные центры происхождения культурных растений.

презентация

презентация

1. Жизненный цикл покрытосеменных на примере одуванчика лекарственного.

Рассеяние семян

Одуванчик (Taraxacum officinale) является многолетним сорняком, который принадлежит к семейству Asteraceae или подсолнечника. Этот сорняк имеет европейское происхождение и хорошо развивается в зонах выветривания растений Министерства сельского хозяйства США с 3 по 9 и во всех типах почв, лучше всего на солнце. Альтернативные имена включают волшебные часы, ирландскую маргаритку, голову монаха, плуфбол и морду свиней. Одуванчики постоянно расцветают и утихают, делая этот сорняк трудно удалить с газонов.

прорастание

Как только температура нагревается весной до по меньшей мере 50 градусов по Фаренгейту, почки одуванчиков начинают появляться на газонах. Прямоугольник одуванчика обычно находится на глубине от 6 до 18 дюймов, а почки прорастают из верхней части корня. Из почвы прорастают зазубренные листья; они могут составлять до 14 дюймов в длину и 3 дюйма в ширину по кругу, простирающемуся от корня. Семена прорастают в течение вегетационного периода, и растение остается на стадии рассады в течение приблизительно восьми-15 недель.

цветение

Цветы Одуванчика ярко-желтые и сидят на вершине 6 - 24-дюймового стебля. Длинные лепестки излучают наружу от центральной кнопки. Цветы появляются вскоре после стадии рассады, когда листья развиваются. Цветки и семенные головки сохраняются на протяжении всего срока службы растения, и растения одуванчика могут жить в течение нескольких лет.

Рассеяние семян

Высушенные цветочные головки, которые ушли в семена, выглядят как пуффеллы из маленьких семян размером 1/8 дюйма. Концы каждого семени имеют на кончике структуру парашютного типа, позволяющую ветру раздувать их на многие мили для рассеивания семян. Семена приземляются и начинают новый цикл прорастания в теплой, влажной почве.

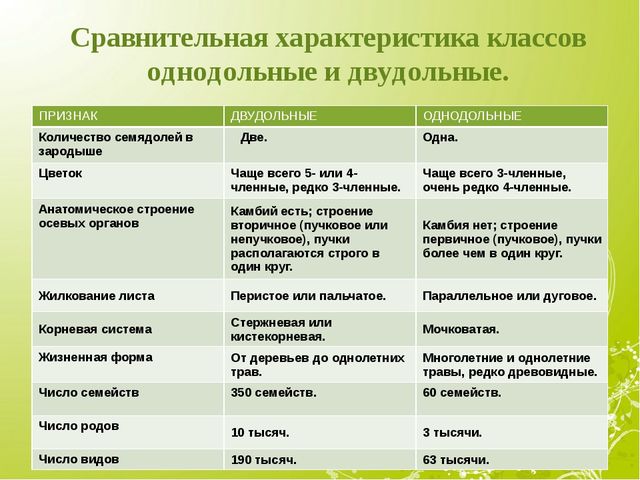

2. Отличительные особенности двудольных и однодольных растений.

1. Строение и функции побега.

Побег - вегетативный орган, который вследствие ветвления образует надземную систему и обеспечивает жизнь растения в воздушной среде. В отличие от корня, побег имеет стебель, почки, листья. Стебель является осью побега и оно осуществляет передвижение веществ по стеблю и связь между частями растения. Стебель содержит на себе листья, основными функциями которых является фотосинтез, транспирация и газообмен. Благодаря почкам побег ветвится и образует систему побегов, увеличивая площадь питания растений. У большинства растений на стебле хорошо заметны узлы и междоузлия. Узлом называют участок стебли, где прикрепляется листок или листья. В цветочных растений, кроме листьев, узлы могут нести пазушные почки, которые образуются в листовых пазухах. Слоеное пазухой называют угол между листом и стеблем. Междоузлия - это участок между двумя соседними узлами. Конечно побег имеет несколько узлов и междоузлий. Такое повторение отрезков побега, имеющих одноименные органы, называют метамерией.

Итак, строение побега приспособлена к осуществлению таких основных функций, как:

• фотосинтезирующая (выполняют листья и зеленые стебли)

• газообмен и транспирация (через устьица листьев)

• транспортная (перемещение органических и неорганических веществ по стеблю и листьях)

• образование генеративных органов (на побегах формируются шишки в хвойных, цветы у покрытосеменных). Организм цветкового растения — это система корней и побегов. Главная функция надземных побегов — создание органических веществ из углекислого газа и воды с помощью солнечной энергии. Этот процесс называют воздушным питание растений.

Побег — сложный орган, состоящий из стебля, листьев, почек образовавшийся в течение одного лета.

Главный побег — побег, развившийся из почки зародыша семени.

Боковой побег — побег, появившийся из боковой пазушной почки, за счёт которого происходит ветвление стебля.

Удлинённый побег — побег, с удлинёнными междоузлиями.

Укороченный побег — побег, с укороченными междоузлиями.

Вегетативный побег — побег, несущий листья и почки.

Генеративный побег — побег, несущий репродуктивные органы — цветки, затем плоды и семена.

2. Сравнительная характеристика жизненных циклов высших споровых растений.

Моховидные насчитывают

более 20 тыс. видов. У листостебельных

мхов развиваются ткани, но корней нет,

поэтому к субстрату они прикрепляются

ризоидами. В жизненном цикле преобладает

гаметофит — половое поколение. Спорофит

состоит из коробочки со спорами,

находящейся на ножке. Он паразитирует

на гаметофите, присасываясь к нему

нижней частью ножки. Гаметофит развивается

из гаплоидной споры, попавшей во влажную

среду. На мужском гаметофите — в

антеридиях и на женском — в архегониях

образуются гаметы. Сперматозоиды,

например, кукушкина льна снабжены

жгутиками. Оплодотворение происходит

в воде. После этого на женских растениях

развивается коробочка со спорами. Из

споры, попавшей на землю, сначала

вырастает зеленая нить — протонема. Из

части протонемы образуются ризоиды

(выросты отдельных клеток, углубляющиеся

в почву), а из другой ее части — стебель

и листья кукушкина льна.

Моховидные насчитывают

более 20 тыс. видов. У листостебельных

мхов развиваются ткани, но корней нет,

поэтому к субстрату они прикрепляются

ризоидами. В жизненном цикле преобладает

гаметофит — половое поколение. Спорофит

состоит из коробочки со спорами,

находящейся на ножке. Он паразитирует

на гаметофите, присасываясь к нему

нижней частью ножки. Гаметофит развивается

из гаплоидной споры, попавшей во влажную

среду. На мужском гаметофите — в

антеридиях и на женском — в архегониях

образуются гаметы. Сперматозоиды,

например, кукушкина льна снабжены

жгутиками. Оплодотворение происходит

в воде. После этого на женских растениях

развивается коробочка со спорами. Из

споры, попавшей на землю, сначала

вырастает зеленая нить — протонема. Из

части протонемы образуются ризоиды

(выросты отдельных клеток, углубляющиеся

в почву), а из другой ее части — стебель

и листья кукушкина льна.

Сфагновые мхи отличаются от зеленых мхов отсутствием ризоидов. Воду они поглощают всей поверхностью тела благодаря наличию воздухоносных клеток. Цикл развития сфагновых мхов схож с циклом развития зеленых мхов. Из отмерших частей растения в условиях недостатка кислорода образуется торф.

Современные плауновидные насчитывают около 100 видов. Они имеют придаточные корни, мелкие, спирально расположенные листья, восходящие побеги. Споры образуются в спорангиях спороносных колосков. Из спор при прорастании появляются гаметофиты (маленькие заростки). Через 15 лет на заростках развиваются антеридии и архегонии, в которых созревают мужские и женские гаметы. У плауновидных мужские и женские гаметы образуются на одних и тех же заростках, а у их близких родственников — селагинелл — на разных. Поэтому заростки селагинелл называют раздельнополыми (мужскими и женскими) в отличие от обоеполых заростков плауновидных. Женские заростки вырастают из более крупных спор, чем мужские. Споры, из которых вырастают женские заростки, называют мегаспорами, споры, из которых вырастают мужские заростки, — микроспорами. Растения с обоеполыми заростками называют равноспоровыми, а с мужскими и женскими заростками — разноспоровыми. Мужские половые клетки двигаются с помощью жгутиков, поэтому для оплодотворения им необходима вода. После оплодотворения из зиготы вырастает новое растение. Используются плауновидные для изготовления лекарств и детской присыпки.

Хвощевидные насчитывают около 20 видов. Размножаются они вегетативно — корневищами с клубнями, содержащими запас крахмала. Бесполое размножение осуществляется спорами, развивающимися в спороносных колосках. Из спор вырастают заростки. У хвощей они бывают мужскими, женскими и обоеполыми, хотя споры, из которых вырастают мужские и женские заростки, практически не отличаются друг от друга. После оплодотворения из зиготы вырастает зародыш, а из него взрослое растение — диплоидный спорофит. Хвощ полевой используют в медицине.

Папоротниковидные — многолетние травянистые или древесные растения, тело которых расчленено на стебель, лист и корни, отходящие от корневища. У них развиты покровные и проводящие ткани. Спорангии находятся на нижней стороне листовой пластинки. Споры прорастают, попадая в почву. Из спор вырастают обоеполые заростки, имеющие ризоиды. На заростках формируются антеридии и архегонии. После оплодотворения образуется зигота, из которой развивается диплоидный зародыш, а затем спорофит — листостебельное растение. У некоторых водных папоротниковидных имеются мужские и женские заростки.