- •1. Химический состав клетки. Биогенные, макро- и микроэлементы.

- •2. Свойства и функции липидов

- •5)Смазывающая и водоотталкивающая

- •6)Регуляторная.

- •3. Свойства и функции углеводов

- •6)Регуляторная.

- •8)Энергетическая.

- •6. Строение, свойства и функции нуклеиновых кислот

- •7. Витамины

- •8. История разв цитлогии

- •11. Одномембранные органеллы клетки и Немембранные органеллы клетки

- •12. Митоз

- •13. Мейоз

- •14. Катаболизм. Клеточное дыхание

- •15. Фотосинтез

- •17. Гистология. Ткань

- •18. Особенности организации эпителиальных тканей.

- •21. Особенности организации мышечных тканей

- •22. Особенности организации нервной ткани

- •23.. Особенности анатомического строения Покровных тканей растений

- •24. Разнообразие трихом. Устьичные аппараты растений и их типы

- •25.Анатомическое строение Проводящих тканей

- •26. Анатомическое строение механических тканей.

- •27. Анатомическое строение паренхимных тканей

- •28, 29. . Наследование при моно- и дигибридном скрещивании

- •30. Неаллельное взаимодействие генов

- •31, 32 . Сцепленное наследие.. Наследование сцепленное с полом

- •34. Наследств заболевания

- •Методы генетической инженерии

- •36. Теория эволюции ч. Дарвина. История развития эволюционных представлений

- •37.Современные представления об эволюции органического мира.

- •38. Вид и его критерии

- •39. Пути видообразования

- •40 Идиоадаптация животных

- •41.Идиоадаптация растений

- •42.Антропогенез

- •43. Происхождение жизни

- •44. Строение бактериальной клетки

- •45 Значение бактерий

- •46. Особенности организации вирусов

- •47. Значение вирусов.

- •48. Многообразие бактерий и вирусов

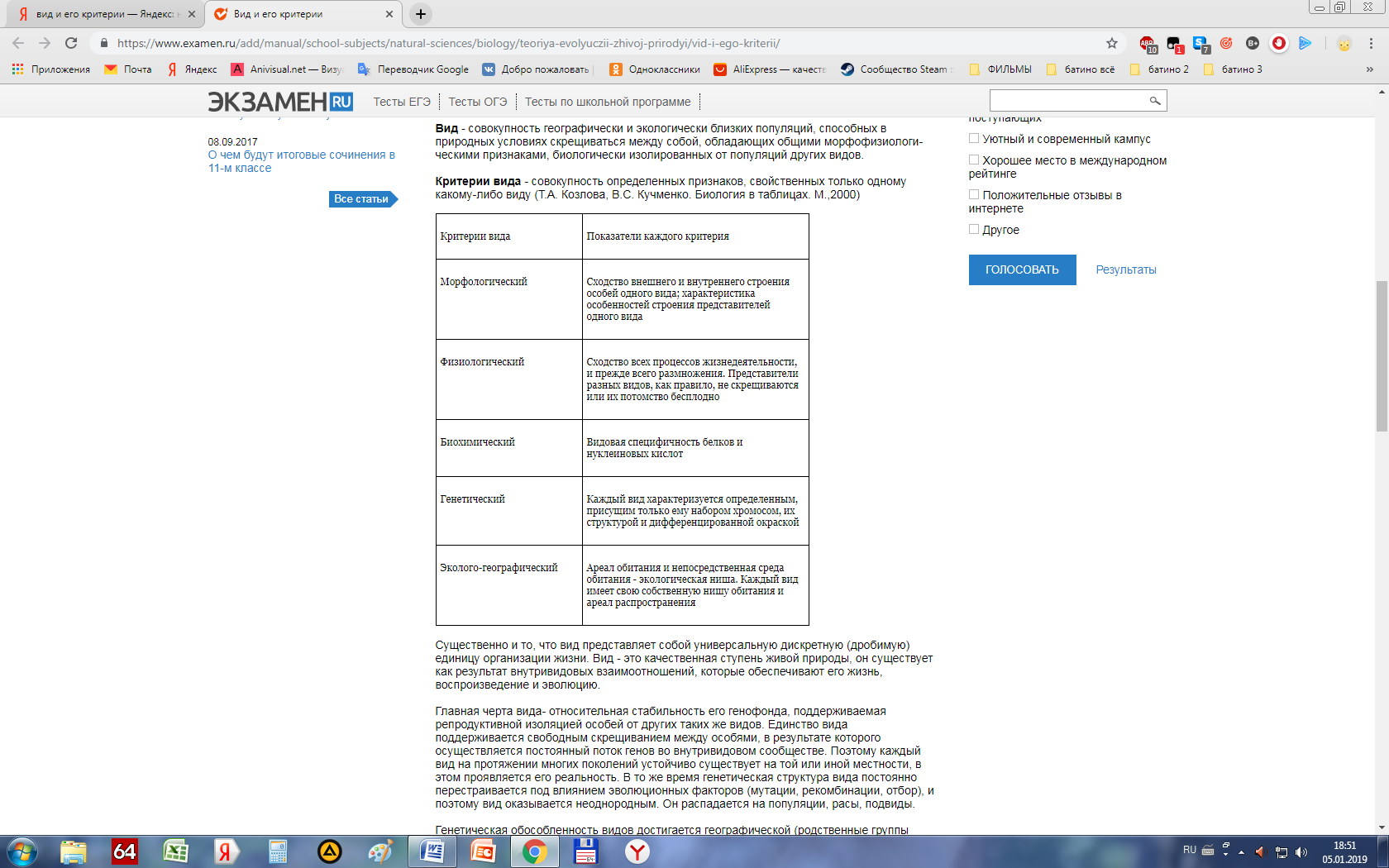

38. Вид и его критерии

Вид и его реальность. Ч. Дарвин в своей книге "Происхождение видов" и в других работах исходил из факта изменяемости видов, превращения одного вида в другой. Отсюда его трактовка вида как устойчивого и одновременно изменяющегося с течением времени, приводящего сначала к появлению разновидностей, которые он назвал "зарождающимися видами". Вид - совокупность географически и экологически близких популяций, способных в природных условиях скрещиваться между собой, обладающих общими морфофизиологи-ческими признаками, биологически изолированных от популяций других видов Существенно и то, что вид представляет собой универсальную дискретную (дробимую) единицу организации жизни. Вид - это качественная ступень живой природы, он существует как результат внутривидовых взаимоотношений, которые обеспечивают его жизнь, воспроизведение и эволюцию. Главная черта вида- относительная стабильность его генофонда, поддерживаемая репродуктивной изоляцией особей от других таких же видов. Единство вида поддерживается свободным скрещиванием между особями, в результате которого осуществляется постоянный поток генов во внутривидовом сообществе. Поэтому каждый вид на протяжении многих поколений устойчиво существует на той или иной местности, в этом проявляется его реальность. В то же время генетическая структура вида постоянно перестраивается под влиянием эволюционных факторов (мутации, рекомбинации, отбор), и поэтому вид оказывается неоднородным. Он распадается на популяции, расы, подвиды. Генетическая обособленность видов достигается географической (родственные группы разделены морем, пустыней, горным хребтом) и экологической изоляцией (несовпадение сроков и мест размножения, обитание животных в различных ярусах биоценоза). В тех случаях, когда межвидовое скрещивание все же происходит, гибриды либо ослаблены, либо стерильны (например, гибрид осла и лошади - мул), что указывает на качественную обособленность вида и его реальность. По определению К. А. Тимирязева, "вида как категории строго определенной, всегда себе равной и неизменной, в природе не существует. Но вместе с этим мы должны признать, что виды, в наблюдаемый нами момент, имеют реальное существование"

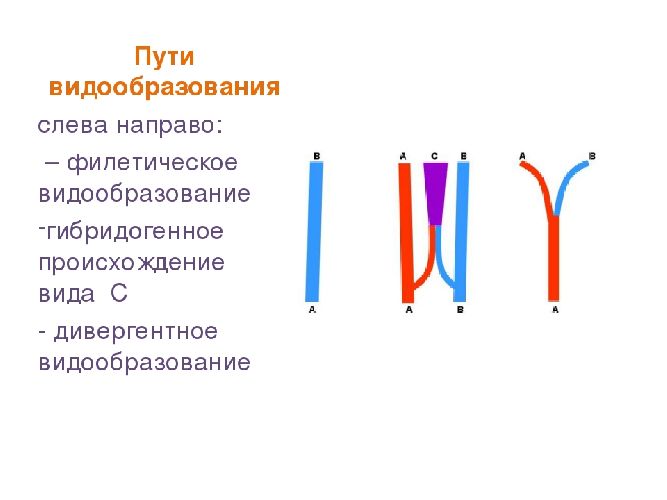

39. Пути видообразования

Наиболее распространено дивергентное видообразование – расхождение исходного вида на два или несколько новых.

Противоположным ему является путь объединения разных видов в новый на основе гибридизации.

Третьим путём видообразования является филетическое преобразование одного вида в другой. Считается, что таким путём шла эволюция лошади.

Рис. 1. Пути видообразования.

Условно эти три пути можно изобразить:

А → В, С дивергентное;

А + В = С гибридогенное;

А → В филетическое.

Гибридогенное видообразование характерно для растений. Основные способы видообразования животных – дивергентное и филетическое.

Пути видообразования. Выделяют три основных пути, ведущих к появлению новых видов. Первый из них — преобразование существующих видов. В ходе эволюции вид А меняется и превращается в вид В. Такой процесс называетсяфилетическимвидообразованием и не предполагает изменения числа видов. Второй путь связан со слиянием двух существующих видов А и В и образованием нового вида С. При этом говорят огибридогенномпроисхождении видов. Третий путь видообразования обусловлендивергенцией(разделением) одного предкового вида на несколько независимо эволюционирующих видов. Именно по этому пути и шла в основном эволюция биоразнообразия на Земле. Термин «видообразование» в узком смысле этого слова означает увеличение числа видов.

Изоляция как пусковой механизм видообразования. Каждый вид – это замкнутая генетическая система. Особи одного вида могут друг с другом скрещиваться и давать плодовитое потомство, а представители разных видов не скрещиваются вовсе, а если и скрещиваются, то потомства не дают, а если и дают, то потомство это бесплодно. Следовательно, дивергентному видообразованию должно предшествовать возникновение изолированных популяций внутри предкового вида. Существуют разные формы внутривидовой изоляции.

Пространственная изоляция возникает между популяциями, далеко отстоящими других от друга или разделенными географическими барьерами. Для многих наземных животных непреодолимыми преградами для распространения служат моря и реки, для водных – массивы суши. Понятно, что и расстояние, и непреодолимость барьера – понятия относительные. Они определяются биологией видов. Для малоподвижных видов животных, например улиток, расстояние в несколько сотен метров оказывается достаточным для изоляции. В то же время между популяциями ветроопыляемых растений обмен пыльцой происходит на десятки и сотни километров. Для одних видов крохотный ручей служит непреодолимым барьером, в то время как другие легко пересекают широкие реки и моря.

Кроме пространственной изоляции, встречается и экологическая изоляция. Эта форма биологической изоляции основывается на разнообразии организмов по экологии их размножения и предпочтительному местообитанию. Обычно они имеют предпочтение к размножению либо в определенных местах, либо в определенные сроки. Например, в озере Севан обнаружено 6 изолированных популяций одного вида форели, имеющих различные места нереста в реках и ручьях, питающих озеро. В других случаях решающее значение имеет временáя изоляция. Убедительным примером служат популяции четных и нечетных лет у тихоокеанских лососей. Цикл развития этих рыб составляет два года, после чего они поднимаются в верховья рек, впадающих в океан, нерестятся и погибают. Популяции четных и нечетных лет могут жить по соседству друг с другом, но, тем не менее, они практически никогда не скрещиваются.

Длительная внутривидовая изоляция приводит к тому, что каждая популяция эволюционирует независимо. Мутации, возникающие в одной популяции, не могут проникнуть в другую. Дрейф генов приводит к тому, что в разных популяциях фиксируются разные наборы аллелей. Естественный отбор перестраивает генетическую структуру каждой изолированной популяции на свой лад, приспосабливая каждую из них к локальным условиям.

Даже в том случае, если условия, в которых живут две изолированные популяции, совершенно идентичны, и отбор в обеих популяциях идет по одним и тем же признакам, в одном и том же направлении, результаты такого отбора могут оказаться совершенно разными, потому к одному и тому же фактору среды можно приспособиться разными путями. Если популяции изолированы, то каждая из них идет своим путем. Одним из самых ярких примеров такого рода служит явление мимикрии. Многие виды съедобных животных имитируют окраску несъедобных. При этом разные изолированные популяции одного широко расселенного вида-имитатора подражают окраске разных видов-моделей, именно тех, с которыми они живут на одной территории.

Независимая эволюция изолированных популяций ведет к тому, что между ними увеличиваются генетические различия. Они становятся все менее похожими друг на друга по ряду морфологических, физиологических и поведенческих признаков. Это в свою очередь ведет к возникновению биологических механизмов изоляции и к видообразованию.