- •1. Химический состав клетки. Биогенные, макро- и микроэлементы.

- •2. Свойства и функции липидов

- •5)Смазывающая и водоотталкивающая

- •6)Регуляторная.

- •3. Свойства и функции углеводов

- •6)Регуляторная.

- •8)Энергетическая.

- •6. Строение, свойства и функции нуклеиновых кислот

- •7. Витамины

- •8. История разв цитлогии

- •11. Одномембранные органеллы клетки и Немембранные органеллы клетки

- •12. Митоз

- •13. Мейоз

- •14. Катаболизм. Клеточное дыхание

- •15. Фотосинтез

- •17. Гистология. Ткань

- •18. Особенности организации эпителиальных тканей.

- •21. Особенности организации мышечных тканей

- •22. Особенности организации нервной ткани

- •23.. Особенности анатомического строения Покровных тканей растений

- •24. Разнообразие трихом. Устьичные аппараты растений и их типы

- •25.Анатомическое строение Проводящих тканей

- •26. Анатомическое строение механических тканей.

- •27. Анатомическое строение паренхимных тканей

- •28, 29. . Наследование при моно- и дигибридном скрещивании

- •30. Неаллельное взаимодействие генов

- •31, 32 . Сцепленное наследие.. Наследование сцепленное с полом

- •34. Наследств заболевания

- •Методы генетической инженерии

- •36. Теория эволюции ч. Дарвина. История развития эволюционных представлений

- •37.Современные представления об эволюции органического мира.

- •38. Вид и его критерии

- •39. Пути видообразования

- •40 Идиоадаптация животных

- •41.Идиоадаптация растений

- •42.Антропогенез

- •43. Происхождение жизни

- •44. Строение бактериальной клетки

- •45 Значение бактерий

- •46. Особенности организации вирусов

- •47. Значение вирусов.

- •48. Многообразие бактерий и вирусов

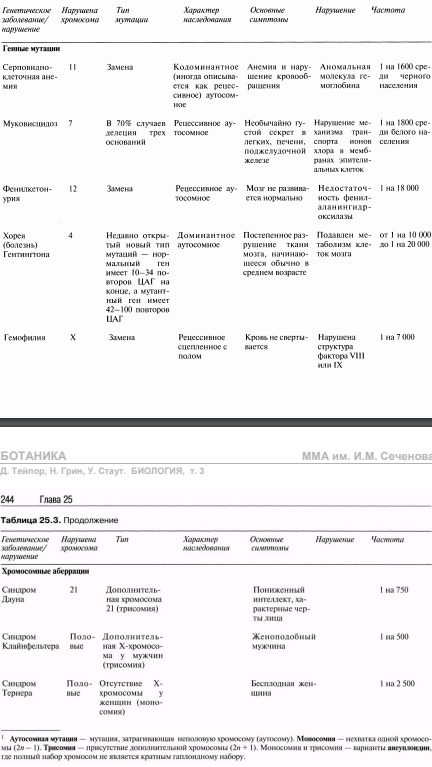

34. Наследств заболевания

Насле́дственные заболева́ния — заболевания, возникновение и развитие которых связано с дефектами в наследственном аппарате клеток, передаваемыми по наследству через гаметы. Термин употребляется в отношении полиэтиологических заболеваний, в отличие от более узкой группы — генные болезни. Наследственные заболевания обусловлены нарушениями в процессах хранения, передачи и реализации генетической информации. От наследственных заболеваний следует отличать врождённые заболевания, которые обусловлены внутриутробными повреждениями, вызванными, например, инфекцией (сифилис или токсоплазмоз) или воздействием иных повреждающих факторов на плод во время беременности.

.

.

35. основы генной инженерии. ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ – метод изучения и изменения генетических инструкций, закодированных в хромосомах растений и животных.

Генетическая инжене́рия (генная инженерия) — совокупность приёмов, методов и технологий получения рекомбинантных РНК и ДНК, выделения генов из организма (клеток), осуществления манипуляций с генами и введения их в другие организмы.

три основных этапа: а) получения генетического материала (искусственный синтез или выделения природных генов), б) включение этих генов в генетическую структуру, которая реплицируется автономно (векторную молекулу ДНК), то есть создание рекомбинантной молекулы ДНК, в) введение векторной молекулы (с включенным в нее геном) в клетку-реципиент, где она монтируется в хромосомный аппарат

Основы генетической инженерии

Генетическая инженерия (от греческого слова - Genesis - происхождение) - направление науки на рубеже молекулярной биологии, молекулярной генетики, биотехнологии и т.д., целью которой является создание организмов с новыми совокупности наследственных признаков, в т.ч. и таких, которые не проявляют в природе.

Это осуществляется путем направленного переноса человеком конкретных генов или их комплексов из одного организма в другой, закрепление этих генов в новом генетическом окружении и обеспечения их выражение в определенной генетической системе.

Методы генетической инженерии

В генетической генной инженерии используют такие способы:

слияние соматических (неполовых) клеток или протопластов различных клеток одного или разных видов организмов (см. Соматическая гибридизация);

перенос из одной клетки в другую ядер клеток, хромосом или их фрагментов;

введение в клетки конкретных генов.

Последний способ применяет специальное направление методов генетической инженерии - генная инженерия, основной задачей которой является получение конкретных генов, определяющих тот или иной признак клетки или организма.

Эта задача решается химическим синтезом гена путем:

объединения нуклеотидов ДНК в определенной последовательности

ферментативным синтезом ДНК на матрицах информационной РНК с помощью обратной транскриптазы

фрагментирования тотальной ДНК клетки и последующим выбором фрагментов

получением или созданием векторных молекул - молекул ДНК, способных присоединять фрагменты молекул ДНК любого происхождения, проникать в клетки и размножаться в них в автономном или интегрированном состоянии

Такие векторные молекулы создан на базе бактериофагов и плазмид. Возможны и другие типы векторных молекул.

Методы генетической инженерии призваны решать фундаментальные научные задачи, связанные со структурой и организацией геномов, а также с особенностями функционирования их в различных организмах.

Перед генетической генной инженерией также стоят важные задачи прикладного характера:

разработка новых методов создания высокопроизводительных штаммов - продуцентов микроорганизмов, сортов растений и пород животных, а в перспективе - гемотерапия наследственных заболеваний человека.

Исследования по основам генетической инженерии начали интенсивно развиваться в 70-е годы XX в.

Среди практических достижений методов генетической инженерии важнейшими является создание продуцентов биологически активных протеинов:

интерферона

инсулина

гормона роста и т.д.

а также разработка способов активизации цепей обмена веществ, связанных с образованием низкомолекулярных биологически активных соединений

Таким образом получено продуценты некоторых аминокислот, антибиотиков, витаминов, во много раз эффективнее по сравнению с выведенными с помощью традиционных методов селекции и генетики.

Генетическая генная инженерия разрабатывает способы получения чисто протиновых вакцин против вирусов герпеса, гриппа, гепатита, ящура. Реализована идея использования для вакцинации комбинированного вируса осповакцины, в геном которого встроены гены, кодирующие синтез протеинов других вирусов (например, вирусов гриппа или гепатита). В результате вакцинации таким вирусом организм получает возможность выработать иммунитет не только против оспы, но и против гепатита, гриппа или другой инфекционной болезни, вызванной вирусом, синтез протеина которого кодируется встроенным геном.