- •1. Химический состав клетки. Биогенные, макро- и микроэлементы.

- •2. Свойства и функции липидов

- •5)Смазывающая и водоотталкивающая

- •6)Регуляторная.

- •3. Свойства и функции углеводов

- •6)Регуляторная.

- •8)Энергетическая.

- •6. Строение, свойства и функции нуклеиновых кислот

- •7. Витамины

- •8. История разв цитлогии

- •11. Одномембранные органеллы клетки и Немембранные органеллы клетки

- •12. Митоз

- •13. Мейоз

- •14. Катаболизм. Клеточное дыхание

- •15. Фотосинтез

- •17. Гистология. Ткань

- •18. Особенности организации эпителиальных тканей.

- •21. Особенности организации мышечных тканей

- •22. Особенности организации нервной ткани

- •23.. Особенности анатомического строения Покровных тканей растений

- •24. Разнообразие трихом. Устьичные аппараты растений и их типы

- •25.Анатомическое строение Проводящих тканей

- •26. Анатомическое строение механических тканей.

- •27. Анатомическое строение паренхимных тканей

- •28, 29. . Наследование при моно- и дигибридном скрещивании

- •30. Неаллельное взаимодействие генов

- •31, 32 . Сцепленное наследие.. Наследование сцепленное с полом

- •34. Наследств заболевания

- •Методы генетической инженерии

- •36. Теория эволюции ч. Дарвина. История развития эволюционных представлений

- •37.Современные представления об эволюции органического мира.

- •38. Вид и его критерии

- •39. Пути видообразования

- •40 Идиоадаптация животных

- •41.Идиоадаптация растений

- •42.Антропогенез

- •43. Происхождение жизни

- •44. Строение бактериальной клетки

- •45 Значение бактерий

- •46. Особенности организации вирусов

- •47. Значение вирусов.

- •48. Многообразие бактерий и вирусов

21. Особенности организации мышечных тканей

Мышечные ткани представляют собой группу тканей различного происхождения и строения, объединенных на основании общего признака - выраженной сократительной способности, благодаря которой они могут выполнять свою основную функцию - перемещать тело или его части в пространстве. Особенности ткани: 1) она состоит из отдельных мышечных волокон, которая обладает свойствами: возбудимости, сократимости, проводимости.

22. Особенности организации нервной ткани

Нервная ткань – это ткань животных и человека, состоящая из нервных клеток – нейронов и находящимися между ними клеток нейроглии. Она образует нервные узлы, нервы, головной и спинной мозг. Функции: рецепторная и проводниковая. Нейрон – нервная клетка, основная структурная и функциональная единица нервной ткани.

23.. Особенности анатомического строения Покровных тканей растений

Покро́вные тка́ни — наружные ткани растения. Покровные ткани предохраняют органы растения от высыхания, от температурных воздействий, механических повреждений, гиф грибов, болезнетворных бактерий и вирусов и других неблагоприятных воздействий окружающей среды. Осуществляют всасывание и выделение воды и других веществ. Через покровные ткани стебля осуществляется газообмен. В эпидерме он происходит через устьица. После образования перидермы эпидерма отмирает и слущивается, и газообмен идёт через чечевички. Часто эпидерма растений несёт различные образования: эмергенцы, кроющие и железистые волоски (трихомы), составляющие опушение растения. Покровная ткань выполняет защитную функцию. Благодаря проводящей ткани, обеспечивается передвижение воды и растворенных в ней питательных веществ внутри растения.

24. Разнообразие трихом. Устьичные аппараты растений и их типы

рихомы — эпидермальные клетки могут образовывать специфические выросты, создающие опушение. Вокруг трихом клетки эпидермы часто ориентированы радиально и образуют розетку. Наличие или отсутствие трихом, их тип, форма, строение, характер расположения и функционирования являются диагностическим признаком. Трихомы подразделяются на волоски простые и железистые, чешуйки, железки и эмергенцы.

Простые, или кроющие, волоски выполняют защитную функцию, могут быть живыми и мертвыми, одно- и многоклеточными, одно- и многорядными, неразветвленными, ветвистыми, разнообразными по форме и величине.

Железистые, или головчатые волоски и чешуйки выполняют защитно-секреторную функцию, состоят из ножки, или стебелька, и секретирующей одно- или многоклеточной головки разнообразной формы.

Железки — трихомы с короткой ножкой и развитой многоклеточной секретирующей головкой, покрытой кутикулой.

Основные типы устьичного аппарата листа растений.

аномоцитный (у всех высших растений, кроме хвощей),

диацитный (у папоротникови цветковых),

парацитный (у папоротников, хвощей, цветковых и гнетовых),

анизоцитный (только у цветковых),

тетрацитный (главным образом у однодольных),

энциклоцитный (у папоротников, голосеменныхи цветковых).

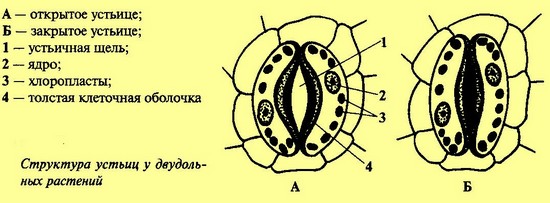

Устьица представляют собой высокоспециализированные образования эпидермы, состоящие из двух замыкающих клеток, между которыми имеется своеобразный межклетник, или устьичная щель.

Щель может расширяться и сужаться, регулируя транспирацию и газообмен. Под щелью располагается дыхательная, или воздушная, полость, окруженная клетками мякоти листа. Клетки эпидермы, примыкающие к замыкающим, получили название побочных, или околоустьичных. Они участвуют в движении замыкающих клеток. Замыкающие и побочные клетки образуютустьичный аппарат.

Число и распределение устьиц на листе или побеге варьируют в зависимости от вида растений и условий жизни. Число их обычно колеблется от нескольких десятков до нескольких сотен на 1 кв.мм поверхности.

Механизм движения замыкающих клеток весьма сложен и неодинаков у разных видов. У большинства растений при недостаточном водоснабжении в ночные часы, а иногда и днем тургор в замыкающих клетках понижается и щель замыкается, снижая тем самым уровень транспирации. С повышением тургора устьица открываются. Считают, что главная роль в этих изменениях принадлежит ионам калия. Существенное значение в регуляции тургора имеет присутствие в замыкающих клетках хлоропластов. Первичный крахмал хлоропластов, превращаясь в сахар, повышает концентрацию клеточного сока. Это способствует притоку воды из соседних клеток и переходу замыкающих клеток в упругое состояние.

Общая площадь устьичных отверстий составляет лишь 1-2% площади листа. Несмотря на это, транспирация при открытых устьичных щелях достигает 50-70% испарения, равного по площади открытой водной поверхности.