- •2. Общая характеристика восприятия как познавательного процесса. Основные направления исследования восприятия.

- •3. Образ как психологическая категория. Виды образных явлений, изучаемых в психологии. Специфика перцептивного образа.

- •4. Два класса теорий восприятия: сравнительная характеристика.

- •Объектно-ориентированные теории.

- •Субъектно-ориентированные теории.

- •5. Структуралистская теория восприятия.

- •6. Основные положения гештальтпсихологии восприятия.

- •7. Общая характеристика экологического подхода к зрительному восприятию.

- •8. Теория бессознательных умозаключений г. Гельмгольца.

- •9. Теория категоризации Дж. Брунера.

- •10. Теория перцептивного цикла у. Найссера.

- •11. Проблема врожденного и приобретенного в развитии восприятия: теоретические подходы и экспериментальные данные.

- •12. Научение в восприятии. Теории дифференциации и обогащения. Экспериментальные исследования перцептивного научения.

- •13. Развитие восприятия и деятельность.

- •14. Основной психофизический закон.

- •15. Психофизический закон р. Стивенса.

- •16. Типы шкал, применяемых в психофизике. Методы шкалирования ощущений.

- •17. Общая характеристика теории обнаружения сигнала.

- •18. Восприятие пространства.

- •19. Восприятие реального движения. Теории восприятия стабильности видимого мира.

- •20. Предметность восприятия: основные направления экспериментальных исследований, результаты и объяснения.

- •2. Смещение изображения во времени

- •3.Псевдоскопическое восприятие (изменение знака диспратности)

- •21. Проблема перцептивной адаптации к инвертированному зрению.

- •22. Свойства перцептивного образа.

- •23. Структура и механизм перцептивного цикла у. Найссер.

- •1. Первый этап - выбор совпавшей со схемой инфо из светового потока

- •2. Второй этап - модификация схемы

- •3. Третий этап направление схемой поиска новой инфо

- •24. Исследование восприятия формы в гештальтпсихологии законы перцептивной организации.

- •Близость || | | | ||

- •Сходство

- •Продолжение ╳

- •25. Экспериментальные исследования проблемы врожденного и приобретенного в восприятии: константность восприятия.

- •26. Экспериментальные исследования проблемы врожденного и приобретенного в восприятии: восприятие пространства. (хрестоматия 196-206)

- •27. Общее представление о познавательном перцептивном действии. Развитие перцептивных действий.

- •28. Окуломоторные и изобразительные признаки восприятия удаленности и глубины.

- •29. Экспериментальное изучение восприятия времени.

- •30. Феномены инвертированного восприятия: закономерности и объяснения.

- •31. Феномены псевдоскопического восприятия: закономерности и объяснения.

- •32. Установка в восприятии: экспериментальные исследования.

- •33. Исследование восприятия пространства в рамках экологического подхода.

- •34. Исследование восприятия движения объектов и наблюдателя в рамках экологического подхода.

- •Сравнительный анализ восприятия поверхностей и их отсутствия.

- •Эксперименты, в которых фоновой поверхностью служила поверхность земли.

- •Совосприятие своих собственных движений. Эксперименты со зрительной кинестезией.

- •35. Биологическое значение восприятия.

- •36. Классификация ощущений ч. Шеррингтона. Эксперимент х. Хэда.

- •37. Понятие интермодальной чувствительности и синестезии.

- •38. Эйдетический и фантомный образы как особые виды образных явлений.

- •39. Эксперимент со зрительным обрывом: основные выводы.

- •40. Принцип изоморфизма и его применение в гештальтпсихологии восприятия.

- •41. Метод исследования восприятия в структурализме: критическая оценка (аналитическая интроспекция). (стр. 93-96 хрестоматии)

- •42. Эксперименты а. Эймса по исследованию зрительного восприятия глубины.

- •43. Объемлющий оптический строй: общая характеристика (Дж. Гибсон).

- •44. Иллюзии восприятия движения.

- •45. Феномен «кожного зрения».

- •46. Особенности зрительного восприятия прозревших людей (м. Зенден, и. Рок).

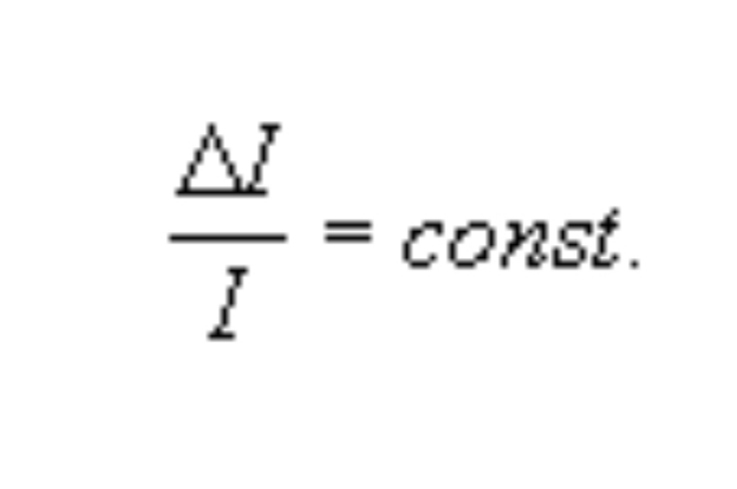

14. Основной психофизический закон.

Вебера — Фехнера закон, основной психофизический закон, определяет связь между интенсивностью ощущения и силой раздражения, действующего на какой-либо орган чувств. Основан на наблюдении немецкого физиолога Э. Вебера, который установил (1830—34), что воспринимается не абсолютный, а относительный прирост силы раздражителя (света, звука, груза, давящего на кожу, и т.п.):

Можно вспоминать методику с горшок,заебись помогает.

На основе наблюдений Вебера, Густав Фехнер в 1860 году сформулировал «основной психофизический закон», согласно которому сила ощущения p пропорциональна логарифму интенсивности раздражителя S:

p=k*ln* S/S_0

где:

S — значение интенсивности раздражителя;

S_0 — нижнее граничное значение интенсивности раздражителя; если S<S_0 раздражитель совсем не ощущается;

k— константа, зависящая от субъекта ощущения.

Люстра, в которой восемь лампочек, кажется настолько же ярче люстры из четырёх лампочек, насколько люстра из четырёх лампочек ярче люстры из двух лампочек. То есть количество лампочек должно увеличиваться в одинаковое число раз, чтобы казалось, что прирост яркости постоянен. И наоборот, если абсолютный прирост яркости (разница в яркости «после» и «до») постоянен, то будет казаться, что абсолютный прирост уменьшается по мере роста самого значения яркости. Например, если добавить одну лампочку к люстре из двух лампочек, то кажущийся прирост в яркости будет значительным. Если же добавить одну лампочку к люстре из 12 лампочек, то прирост яркости практически незаметен.

15. Психофизический закон р. Стивенса.

Психофизика – дисциплина, с которой начинается исследование природы сенсорного процесса и изучающая ответные реакции организма на воздействие энергий окружающей среды. Эта дисциплина зародилась 100 лет назад. Психофизике не удавалось на должностном уровне выполнять свои задачи, так как они были сложными.

Начиная с 30-х годов XX века изобрели методы, описывающих соотношение входа и выхода сенсорных систем. Эти методы показывают, что сенсорные ответы возрастают по степенному закону. При изучении поведения так редко удается показать, что простое отношение сохраняется при самых различных видах стимуляции, что широкое распространение и постоянство степенного закона действительно приобретают большое значение.

Ощущения всех модальностей возрастают одинаково с увеличением интенсивности стимуляции легко показать при помощи элементарного сравнения: что, например, происходит при удвоении освещенности пятна света и, с другой стороны, силы тока (частота 60 Гц), пропускаемого через палец. Удвоение освещенности пятна на темном фоне удивительно мало влияет на его видимую яркость. По оценке типичного наблюдателя кажущееся увеличение составляет всего лишь 25%. При удвоении же силы тока ощущение удара увеличивается в десять раз.

При более близком рассмотрении обнаруживается, что у яркости и удара имеется одна общая главнейшая черта. В обоих случаях психологическая величина S относится к физической величине R следующим образом: S = kR'.

Показатель принимает значение 0,33 для яркости и 3,5 — для удара. Значение зависит только от выбранных единиц.

Степенная функция имеет то преимущество, что при использовании логарифмического масштаба на обеих осях она выражается прямой линией, наклон которой соответствует значению показателя. Показатель функции лишь немного отличается от 1,0, то есть для большинства людей отрезок 100 см кажется вдвое длиннее, чем отрезок 50 см.