диссертации / 99

.pdfэмболизацию маточных артерий, в отдаленном периоде закончилось

удалением матки 5 (0,4%) (гистерэктомией).

4.5 Изменения в системе гемостаза у пациенток после ЭМА и

гистерэктомии

4.5.1.Клиническая характеристика групп больных

Врамках проводимого исследования за период 2003–2010гг., мы провели выборку больных из двух основных групп, которая составила 110 (4,2%) пациенток, находившихся на стационарном лечении в гинекологическом отделении ГКБ №1 Н.И.Пирогова.

При диагностике острого тромботического процесса все пациентки были госпитализированы в хирургические и реанимационные отделения ГКБ №1 им. Пирогова для уточнения диагноза и проведения адекватных лечебных мероприятий.

Для проведения исследования все пациенты были разделены на три группы:

ВI(т) группу вошли 50 (n=50) пациенток, средний возраст которых составил 45,8+2,3 года. Основным методом лечения миомы матки у пациенток данной группы являлась эмболизация маточных артерий.

II(т) группу составили 30 (n=30) пациенток, средний возраст которых составил 46,3+2,8 года. Пациентки данной группы были прооперированы в объеме: экстирпация матки без придатков.

ВIII(т) группу (контрольная группа) вошли 30 (n=30) пациенток, средний возраст которых составил 46,9+3,2года. Состояние пациенток данной группы было осложнено наличием острого тромботического процесса. В качестве метода лечения было проведено симультанное оперативное вмешательство: «пликация нижней полой вены» с гистерэктомией (т – индекс групп, в которых исследуется система гемостаза).

При поступлении в стационар 23 (76.7%) пациентки контрольной группы III(т) предъявляли жалобы на наличие острого тромботического

121

процесса в системе нижней полой вены, что характеризовалось выраженным болевым синдромом и отечностью пораженной конечности. У 7 (23,3%)

пациенток клиническая симптоматика отсутствовала, лишь при ультразвуковом исследовании вен нижних конечностей был выявлен острый тромботический процесс.

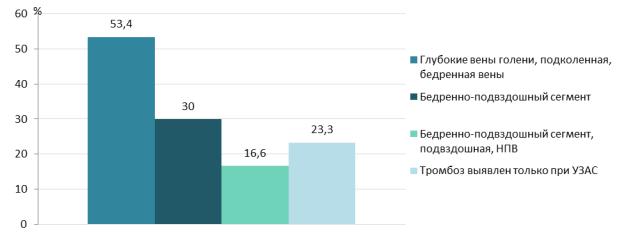

Анализ локализаций тромбоза у пациенток контрольной группы (n=30)

показал, что в подавляющем большинстве преобладал тромбоз глубоких вен голени, подколенной и бедренной вен – 16 (53,4%). Тромбоз бедренно-

подвздошного сегмента диагностирован у 9 (30%) пациенток, у 5 (16,6%) –

локализация тромботического процесса выявлена в бедренно-подвздошном сегменте, подвздошной и нижней полой вен (рис. 4.50).

Рис. 4.50. Распределение уровней тромбоза в системе нижней полой вены

у пациенток III(т) группы.

Одной из основных жалоб у пациенток преобладающей III(т) группы являлось снижение гемоглобина и наличие обильных и продолжительных менструаций. Частота данной патологии у 19 (63,3%) пациенток III(т) группы была достоверно выше, чем у пациенток после ЭМА в I(т) группе, 11(22%) и

11(36,7%) – после ГЭ, соответственно (рис. 4.51).

122

*-p<0,05 по сравнению с пациентками I(т) и II(т) групп

Рис. 4.51. Анализ менометроррагий в исследуемых группах

Помимо жалоб на обильные и продолжительные менструации,

межменструальные кровяные выделение, сопровождающиеся анемизацией,

имели место жалобы на нарушение функции органов малого таза,

дискомфорт и тяжесть в нижних отделах живота. Однако характер жалоб и степень выраженности нарушений функции тазовых органов не зависели от размера миом. Так, у 10 (9,1%) пациенток с наличием миом более 20 недель,

которым ранее предлагалась операция, жалобы практически отсутствовали.

К тромбоэмболии легочных артерий прибавлялась клиническая картина в виде одышки и нарушений показателей гемодинамики, а также наблюдались характерные изменения в результате инструментальных методов исследования (ЭКГ, УЗАС и др.).

Рис. 4.52. Средний размер матки в исследуемых группах.

123

В группе после ЭМА средний размер матки соответствовал 15,3 ±1,48

неделям беременности (от 13 до 23 нед.), у 28 (56%) пациенток отмечались быстрорастущие миомы матки. Во II(т) группе (после ГЭ) средний размер матки соответствовал 18,8±5,01 недель (от 14 до 30 недель), в контрольной

III(т) группе – 20,1±3,3 недель (от 15 до 30 нед.). Причем быстрый рост миом во II(т) группе отмечался у 14 (46,6%) пациенток, а в III(т) группе – у 23 (76,6%) пациенток (рис. 4.52, 4.53).

Рис. 4.53. Распространенность быстрорастущей миомы матки в

исследуемых группах.

Достоверные отличия по возрастным характеристикам в исследуемых группах отсутствовали. Напротив, частота встречаемости менометррагий была достоверно выше у пациенток контрольной группы III (т).

Варикозной и посттромботической болезнью в I(т) группе страдали 11 (22%) и 7 (14%) пациенток, во II(т) группе – 6 (20%) и 5 (16,7%) пациенток соответственно (рис. 4.54).

Отсутствие тромбозов в анамнезе в I(т) группе имели 32 (64%)

больные, во II(т) группе – 19 (63,3%) пациенток, и достоверно отличались от пациенток III(т) группы 5 (16,7%) женщин. Распространенность варикозной болезни среди пациенток III(т) группы доказывается тем, что 13 (43,3%)

имели достоверные отличия от пациенток основных групп. Сочетание варикозной болезни с постромботической болезнью нижних конечностей

124

достоверно отличалась от группы пациенток, перенесших ЭМА, и не имела достоверных отличий от группы после ГЭ. При наличии посттромботической болезни у 8(26,7%) пациенток и при сочетании варикозной и постромботической болезни у 3 (10%) пациенток, III(т) группа имела достоверное отличие от группы женщин после ЭМА I(т) (см. рис. 4.54).

*-p<0,05 при сравнении с группой после ЭМА I(т); ** -p<0,05 при сравнении с группой после ГЭ II(т).

Рис. 4.54. Структура тромботического анамнеза.

Изучив структуру тромботического анамнеза, мы пришли к

заключению об отсутствии достоверных различий в основных группах

4.5.2. Результаты изменения гематологических показателей

При анализе гематологических показателей у пациенток через 48 часов после ЭМА I(т) заслуживало внимание снижение количества тромбоцитов,

концентрация которых восстанавливалась на 7 сутки постэмболизационного периода, остальные показатели не претерпевали достоверных изменений

(табл. 4.3).

125

|

|

|

Таблица 4.3 |

Изменение гематологических показателей после ЭМА |

|||

|

|

|

|

Клинические |

Гемоглобин |

Количество |

Количество |

показатели |

г/л |

эритроцитов х1012/л |

тромбоцитов х109/л |

|

|

|

|

До ЭМА |

117,26±4,81 |

4,41±0,15 |

269,13±1,79 |

|

|

|

|

Через 48 час. после |

129,14±5,2 |

4,27±0,13 |

261,27±1,37* |

ЭМА |

|

|

|

На 7-е сутки после |

121,92±3,31 |

3,5±0,44 |

271,56±1,48** |

ЭМА |

|

|

|

*-р<0,05 по сравнению с аналогичными показателями до ЭМА; ** -р<0,05 по сравнению с показателями через 48 часов после ЭМА.

Снижение количества тромбоцитов после эмболизации маточных артерий, по всей вероятности, связано с развитием очага асептического некроза, а также с тромбозом мелких сосудов, о чем свидетельствует достоверное изменение фибриногена и тромбинового времени (p<0.05) при отсутствии профилактических мероприятий. Не исключается также влияние инфузионной терапии с формированием так называемой «тромбоцитопении разведения» (см. табл. 4.3).

Таблица 4.4 Изменение гематологических показателей после гистерэктомии

Клинические |

Гемоглобин г/л |

Количество |

Количество |

показатели |

|

эритроцитов х1012/л |

тромбоцитов х109/л |

|

|

|

|

До гистерэктомии |

135,12±2,48 |

4,37±0,22 |

275,32±4,91 |

|

|

|

|

Через 48 час. после |

121,4±3,79* |

3,71±0,16* |

232,04±4,11* |

гистерэктомии |

|

|

|

На 7-е сутки после |

129,1±2,66 |

3,87±0,18 |

246,17±3,21** |

гистерэктомии |

|

|

|

*-р<0,05 по сравнению с аналогичными показателями до гистерэктомии;

**-р<0,05 по сравнению с показателями через 48 часов после гистерэктомии.

Вгруппе пациенток II(т), перенесших гистерэктомию, через 48 часов

после операции фиксировалось достоверное снижение (p<0.05) всех контролируемых показателей, которое, скорей всего, связано с кровопотерей во время операции, образованием микротромбов в раневой поверхности, а

также инфузионной терапией, проводимой во время операции и в

126

послеоперационный период. На 7-е сутки все гематологические показатели

восстанавливались (табл. 4.4).

4.5.3.Результаты изменений в системе гемостаза

Внашем исследовании изучению показателей гемостаза отводилась особая роль. Независимо от наличия острого тромботического процесса,

исследования параметров гемостаза проводились при госпитализации, перед оперативным вмешательством, через 48 часов и на 7-е сутки после ЭМА и гистерэктомии.

При сравнительном анализе гемостазиологических показателей больных, готовящихся к ЭМА и к гистерэктомии, достоверных различий не отмечено. А при сравнительном анализе показателей гемостаза пациенток

III(т) группы, по отношению к показателям больных I(т) и II(т) групп,

отмечены статистически достоверные отличия по многим показателям (табл. 4.5).

Таблица 4.5

Параметры системы гемостаза у пациентов перед оперативным

лечением

Показатели |

I(т) группа |

II(т) группа |

III(т) группа |

|

после ЭМА |

после ГЭ |

|

Фибриноген, (1.69-3.92 г/л) |

3,45 ± 0,32 |

4,09±0,27 |

4,75±0,31* |

|

|

|

|

АЧТВ, (25-37 сек.) |

34,2 ± 2,24 |

33,5±1,6 |

22,2±1,54* (**) |

|

|

|

|

ПТИ, (90-110, %) |

97 ± 1,5 |

99,1±1,43 |

122±2,8*(**) |

|

|

|

|

ТВ, (11-17.8 сек.) |

12,6 ± 0,4 |

16,9±0,8 |

16,5±0,9 |

|

|

|

|

АТ-III, % |

107 ± 4,8 |

94±1,31 |

71±2,1*(**) |

|

|

|

|

Агрегация тромбоцитов, |

46±4,3 |

48±4,2 |

44±3,1 |

(30-50, %) |

|

|

|

|

|

|

|

РКМФ, (200-400 мг%) |

221+8,61 |

223+7,72 |

436+9,37* (**) |

|

|

|

|

Protein C, (70-130 %) |

114 ± 4,2 |

109 ± 3,9 |

126±3,3*(**) |

|

|

|

|

Д-димер, (0-0.5 мкг/мл) |

0,36±0,034 |

0,5 ±0,025 |

1,3±0,023* |

|

|

|

|

*-р<0,05 по сравнению с показателями гемостаза пациенток I(т) группы; ** -р<0,05 по сравнению с показателями гемостаза пациенток II(т) группы.

127

Анализируя полученные результаты параметров гемостаза, стоит отметить, что наличия каких-либо специфических изменений гемостаза при тромбозе, с учетом отсутствия клиники и специальных методов обследования, выявлено не было. Данные изменения параметров гемостазиограммы характеризовались скорее как тромбоопасное состояние.

Проведя анализ динамики параметров гемостаза через 48 часов после эмболизации маточных артерий у 20 пациенток (38,5%), которые не использовали фармакологические профилактические средства тромбоза,

нами было отмечено существенное изменение фибриногена и тромбинового времени (p<0.05) (табл. 4.6).

Таблица 4.6

Показатели гемостаза до и через 48 часов после ЭМА

без лечебно-профилактических мероприятий (n=20)

Показатели |

До ЭМА |

Через 48 часов после ЭМА |

Фибриноген, |

3,45 ± 0,32 |

4,91 ± 0,35* |

(1.69-3.92 г/л) |

|

|

АЧТВ, |

34,2 ± 2,24 |

32,81±1,53 |

(25-37 сек.) |

|

|

ПТИ, |

97 ± 1,5 |

102 ± 1,47 |

(30-50 %) |

|

|

ТВ, |

12,6 ± 0,4 |

16,4 ± 0,42* |

(11-17.8 сек.) |

|

|

АТ-III, |

107 ± 4,8 |

93±3,9 |

(80-120 %) |

|

|

РКМФ, |

221+8,61 |

338+9,12 |

(200-400 мг%) |

|

|

*-р<0,05 по отношению к показателям, до проведения ЭМА.

Данные табл. 4.7 демонстрируют отсутствие отрицательной динамики в показателях гемостаза через 48 часов у пациенток, перенесших ЭМА.

У пациенток, перенесших гистерэктомию, через 48 часов после операции изменения в гемостазиограмме носили более выраженный характер, в отличие от динамики показателей пациенток, перенесших ЭМА.

128

Таблица 4.7

Показатели гемостаза до, через 48 часов и на 7-й день после ЭМА на фоне лечебно-профилактических мероприятий (n=50)

Показатели |

До ЭМА |

Через 48 часов |

На 7-й день после |

|

|

после ЭМА |

ЭМА |

Фибриноген, |

3,45 ± 0,32 |

3,92±0,41 |

3,48 ± 0,21 |

(1.69-3.92 г/л) |

|

|

|

АЧТВ, |

34,2 ± 2,24 |

34,9±1,36 |

36,1±1,5 |

(25-37 сек.) |

|

|

|

ПТИ, |

97 ± 1,5 |

101±2,2 |

100 ± 1,2 |

(30-50 %) |

|

|

|

ТВ, |

12,6 ± 0,4 |

13,1±0,7 |

15,0 ± 0,4 |

(11-17.8 сек.) |

|

|

|

АТ-III, |

107 ± 4,8 |

97±4,1 |

100±3,9 |

(80-120 %) |

|

|

|

РКМФ, |

221+8,61 |

303+7,18 |

231+7,64 |

(200-400 мг%) |

|

|

|

Д-димер, (0-0.5 |

0,36±0,034 |

0,5+00,6 |

0,38+0,07 |

мкг/мл) |

|

|

|

Существенные изменения отмечались в показателях фибриногена,

АЧТВ, ТВ, РКМФ, Д-димера (p<0,05), а также наблюдалось некоторое снижение АТ-III (табл. 4.8).

Таблица 4.8

Показатели гемостаза через 48 часов и на 7-й день после гистерэктомии на фоне лечебно-профилактических мероприятий (n=30)

Показатели |

До |

Через 48 час. после |

На 7-й день после |

|

гистерэктомии |

гистерэктомии |

гистерэктомии |

Фибриноген, |

4,09±0,27 |

5,6±0,43* |

4,11±0,35** |

(1.69-3.92 г/л) |

|

|

|

АЧТВ, |

33,5±1,6 |

24,8±1,39* |

30,6±1,25 |

(25-37 сек.) |

|

|

|

ПТИ, |

99,1±1,43 |

95,4±1,6 |

101±2,36 |

(30-50 %) |

|

|

|

ТВ, |

16,9±0,8 |

11,9±0,6* |

17,5±0,2** |

(11-17.8 сек.) |

|

|

|

АТ-III, |

94±1,31 |

90±1,18 |

98±1,21 |

(80-120 %) |

|

|

|

РКМФ, |

223+7,72 |

473+11,24* |

329+8,41** |

(200-400 мг%) |

|

|

|

Д-димер, |

0,5 ±0,025 |

1,21+0,17* |

0,8+0,09** |

(0-0.5 мкг/мл) |

|

|

|

*-р<0,05 по сравнению с показателям, до гистерэктомии; **-р<0,05 по сравнению с показателями через 48 часов после гистерэктомии.

129

Показатели реологических свойств крови через 48 часов после

проведения ЭМА и гистерэктомии характеризовались активацией

прокоагулянтного звена свертывающей системы крови (табл. 4.9).

Таблица 4.9

Изменения показателей микрогемодинамики через 48 часов

после ЭМА и гистерэктомии

Показатели |

Перед ЭМА |

Через 48 час. |

Перед |

Через 48 час. |

|

|

после ЭМА |

гистерэктомией |

после |

|

|

|

|

гистерэктомии |

Вязкость |

1,351±0,036 |

1,604±0,058* |

1,461±0,032 |

1,704±0,06* |

плазмы |

|

|

|

|

(Сантипуазы) |

|

|

|

|

1,27-1,50 |

|

|

|

|

* -р<0,05 по отношению к показателям, до проведения ЭМА и гистерэктомии.

Также была выявлена положительная зависимость между

концентрацией фибриногена и вязкостью крови через 48 час. после ЭМА и

гистерэктомии (r=0,7).

4.6. Дифференцированный подход к лечению и профилактике

тромботических осложнений

4.6.1. Формирование групп пациентов с учетом степеней риска развития

тромботических осложнений

По нашему мнению, при определении степени риска развития тромбоза существенную роль играет дополнительные индивидуальные факторы,

которыми целесообразно дополнить классификацию "Степени риска послеоперационных тромботических осложнений" (1999 г.) C.Samama и M.Samama, которые указаны в табл. 4.10.

Так, у 40% больных имел место отягощенный семейный анамнез, а у

80% был отягощен личным тромботическим анамнезом.

Отягощенный акушерский анамнез чаще всего отмечался у больных с острым тромботическим процессом. В III(т) группе у 8 из 30 больных

130