диссертации / 92

.pdf61

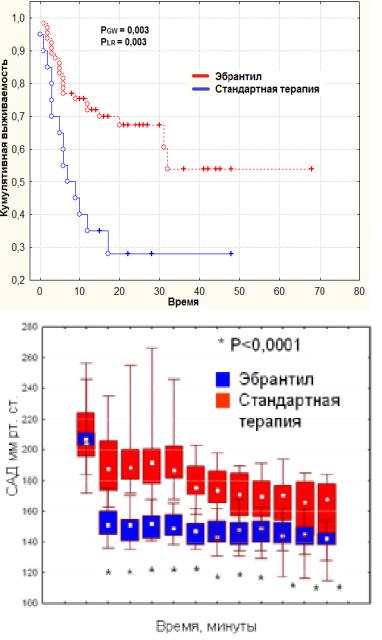

20-й минуте от начала лечения (кривые Каплана-Мейера).

Таким образом, нами продемонстрирована лучшая выживаемость пациентов с гипертоническим кризом,

осложненным геморрагическим инсультом, которым к 20-й

минуте от начала лечения удалось снизить САД ниже 162 мм рт ст со скоростью его снижения более 2,5 мм рт ст/мин.

Оптимальным по нашим данным является снижение САД к 20-й

минуте в пределах 136-147 мм рт.ст.

Для подтверждения данного положения представляется клинический случай.

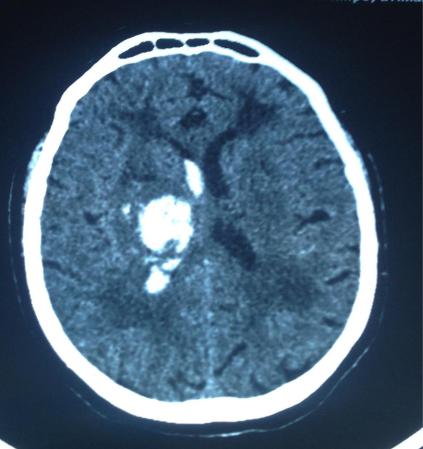

Пациент Б. 45 лет был доставлен бригадой СМП в отделение нейрореанимации, минуя приемное отделение, с гипертоническим кризом, осложнившимся развитием ОНМК по геморрагическому типу. Из анамнеза известно, что за несколько лет до настоящей госпитализации пациенту был поставлен диагноз гипертоническая болезнь II стадии, 3 степени, риск 3. Гипотензивную терапию пациент не получал, цифры АД не контролировал. В день госпитализации пациент отметил появление выраженной головной боли, затем присоединилось снижение остроты зрения, потемнение в глазах, уменьшение полей зрения справа, затем развился эпизод психомоторного возбуждения и дезориентации, ограничение движения в правой руке и правой ноге. Бригадой СМП был доставлен в ГКБ №12. По тяжести состояния, минуя приемное отделение, пациент был госпитализирван в отделение нейрореанимации. При поступлении пациенту была выполнена КТ головы: конвекситально в левой темено-затылочной области была обнаружена гиперденсивная зона с четкими, ровными контурами, размерами до 36х41х58мм (43см3), с умеренным перифокальным отеком. Желудочковая система асимметрична, умеренно поддавлен задний рог слева. Срединные

-

62

структуры смещены вправо до 5мм. Цистернальное пространство прослеживается, субарахноидальные боразды сглажены в облости изменении. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: КТ - признаки ОНМК по геморрагическому типу в басcейне левой СМА.

На рисунке 14 представлена компьютерная томограмма пациента Б.

Рисунок 14. Компьютерная томограмма головы.

Пациент был осмотрен неврологом: в сознании, дезориентирован в месте, времени, собственной личности. Дизартрии не отмечается.

Анизокория справа, выпадение полей зрения справа, правосторонний гемипарез до 3,5 баллов в обеих конечностях.

Пациент осмотрен нейрохирургом: показаний для хирургического вмешательства не выявлено.

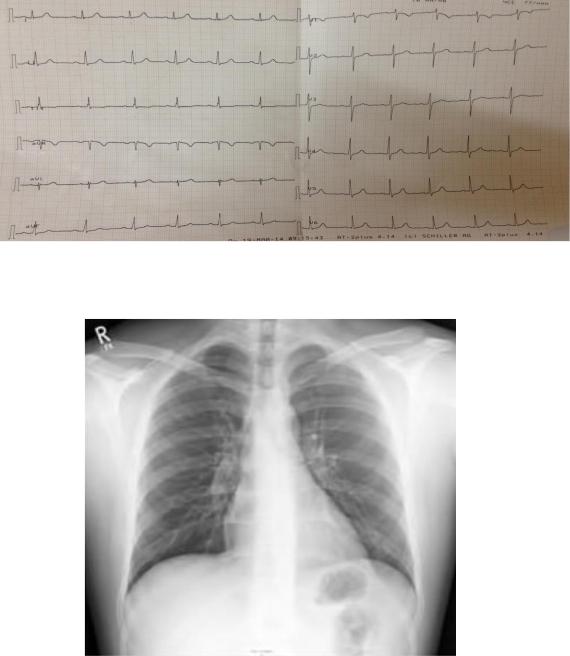

Пациенту была выполнена ЭКГ (рис. 15) и рентгенография органов грудной клетки (рис. 16).

-

63

Рисунок 15. ЭКГ пациента Б.

Рисунок 16. Рентгенография органов грудной клетки больного Б.

АД при поступлении составило 215/140 мм рт. ст. Пациенту незамедлительно была начата гипотензивная терапия препаратом урапидил. Первоначально было введено болюсно 25 мг препарата,

после чего через 2 минуты САД составило 202 мм рт ст. Затем каждые 2 минуты проводилась оценка динамики САД. На 10-й

-

64

минуте САД составило 164 мм рт ст, после чего пациенту повторно болюсно ввели 25 мг препарата урапидил.

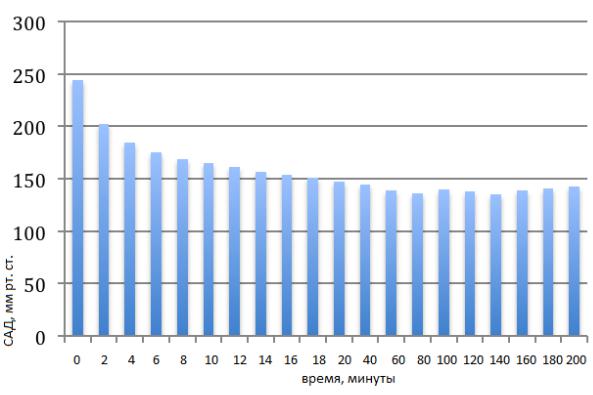

На рисунке 14 показана динамика снижения САД у пациента Б.

Рисунок 17. Динамика снижения САД у пациента Б.

Как видно из рисунка 17 у пациента отмечается достаточно интенсивное снижение уровня АД, начиная со 2 минуты гипотензивной терапии на фоне болюсного введения препарата урапидил. К 20-й минуте от начала исследования САД составило 146

мм рт. ст., после чего пациенту была назначена поддерживающая доза препатата (250 мг со скоростью 9 мг/ч) инфузия которой позволила стабилизировать уровень САД на достигнутом уровне.

После окончания инфузии урапидила пациент был переведен на пероральный прием гипотензивных препаратов: эналаприл 10 мг 2

раза в день, бисопролол 5 мг утром, индапамид 2,5 мг утром. За 6

-

65

дней, проведенных в отделении нейрореанимации, эпизодов артериальной гипертензии не отмечалось. На 7 день пребывания в стационаре пациент был переведен в отделение неврологии для больных с ОНМК, где ему проводилась ноотропная, антиоксидантная,

гипотензивная терапия, с пациентом проводились занятия лечебной физической культурой, физиотерапевтическое лечение.

После двухнедельного пребывания в стационаре больной был выписан в удовлетворительном состоянии. При выписки у пациента отмечалось улучшение неврологической симптоматики: степень пареза уменьшилась с 3,5 баллов до 4,5 баллов в обеих конечностях,

пациент отметил восстановление полей зрения, улучшение общего самочувствия, головную боль не отмечал. На фоне гипотензивной терапии (эналаприл, бисопролол, индапамид) отмечено достижение целевого уровня АД.

Пациент выписан на амбулаторное долечивание. По данным исследования отдаленной выживаемости у пациента отмечается удовлетворительное восстановление: пациент признан трудоспособным.

-

66

3.3. Сравнение эффективности гипотензивной терапии,

принятой в отделении реанимации и терапии исследователем с помощью препарата урапидила гидрохлорид.

Пациенты были разделены методом конвертов на две группы:

группа лечения препаратом урапидил и группа лечения, принятого в отделении нейрореанимации.

Гипотензивная терапия была представлена диуретиками,

антагонистами кальция (преимущественно нимодипин для внутривенного введения), ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ), препаратами из группы альфа-адреноблокаторов

(Урапидил), 25% раствором сульфата магния.

Урапидил назначался в виде инфузии в дозе 10-50 мг внутривенно струйно в зависимости от темпа снижения АД. При необходимости болюсное введение повторялось. После снижения АД до целевого уровня пациентам была назначена поддерживающая доза препарата урапидил: 100 мг внутривенно со скоростью 9 мг/ч через перфузионный насос. После окончания инфузии поддерживающей дозы пациенты получали лечение пероральными формами гипотензивных препаратов (иАПФ, бета-адреноблокаторами,

антагонистами кальция, диуретиками).

В ходе статистического анализа оказалось, что группы были сопоставимы по возрасту, полу, исходному уровню САД, ДАД, ЧСС,

объему гематомы (таблица 4). Более того, у пациентов из группы препарата урапидил уровень исходного САД был статистически значимо выше, чем в группе стандартной терапии. Смертность в группе урапидил составила 33%, а в группе стандартной терапии

70%.

-

67

Таблица 4. Основные параметры групп, разделенных по

способу гипотензивной терапии.

|

Урапидил |

Стандартная |

Достоверность |

|

Показатель |

терапия |

|||

n=66 |

(MW) |

|||

|

n=20 |

|||

|

|

|

||

|

|

|

|

|

Возраст |

60,5 |

59 |

Ns |

|

(53-72) |

(49-71) |

|||

|

|

|||

|

|

|

|

|

Мужчин |

50% |

50% |

Ns |

|

|

|

|

|

|

САД исх |

212,5 |

204 |

Р=0,05 |

|

(мм рт ст) |

(203-224) |

(196-216) |

||

|

||||

|

|

|

|

|

ДАД исх |

111 |

109 |

Ns |

|

(мм рт ст) |

(103-120) |

(99-116) |

||

|

||||

|

|

|

|

|

ЧСС |

72 (69-78) |

77 (73-85) |

p=0,007 |

|

(уд/мин). |

||||

|

|

|

||

|

|

|

|

|

Объем |

20 (12-47) |

20 (12-43) |

Ns |

|

гематомы |

||||

|

|

|

||

|

|

|

|

|

Перенесших |

9 |

4 |

Ns |

|

операцию |

||||

|

|

|

||

|

|

|

|

|

Смертность |

33% |

70% |

Р=0,002 |

|

|

|

|

|

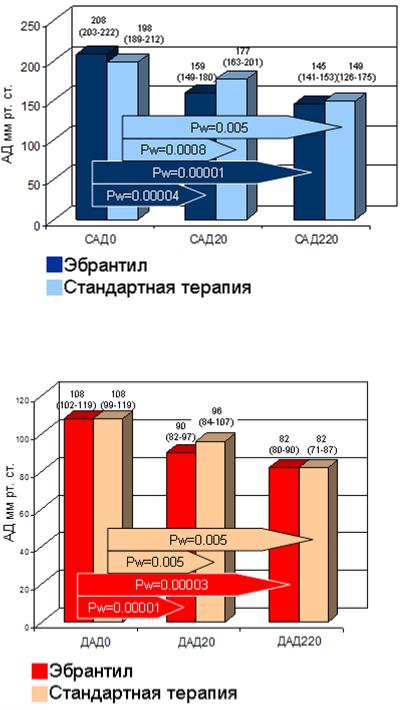

Оказалось, что урапидил (Эбрантил) статистически значимо снижает САД к 20 минуте лечения и поддерживает оптимальный уровень САД к 220 минуте. Снижение САД к 20 минуте в группе стандартной терапии было так же статистически значимо, однако целевой уровень был достигнут лишь к 220 минуте (рисунок 18).

-

68

Рисунок 18. Динамика САД в обеих группах.

Подобная картина наблюдалась и с ДАД (рисунок 19).

Рисунок 19. Динамика ДАД в обеих группах.

Столь высокая эффективность и предсказуемость эффекта привела к статистически значимо более хорошим показателям выживаемости. Это объясняется тем, что практически все больные,

достигшие к 20-й минуте целевых цифр САД, все больные с более быстрым его снижением (именно эти параметры в нашем

-

69

исследовании определяли выживаемость), находились именно в

группе урапидила (рисунок 20).

Рисунок 20. Выживаемость пациентов, разделенных на две

группы: группа стандартной терапии и группа лечения

препаратом урапидил.

Урапидил показал себя как достаточно безопасный препарат,

способный при титрации поддерживать АД на заданном уровне. К

побочным эффектам препаратов из группы альфа-адреноблокаторов относят гипотензию.

-

70

В качестве клинического примера, демонстрирующего это

осложнение, представляется пациентка М. 86 лет, которая была доставлена в отделение нейрореанимации, минуя приемное

отделение, c гипертоническим кризом, осложненным

геморрагическим инсультом. Из анамнеза известно, что пациентка в течение 40 лет страдает гипертонической болезнью с максимальными цифрами АД 230/120 мм рт ст. Постоянную гипотензивную терапию не получает, цифры АД не контролирует. Периодически при повышении АД самостоятельно принимает капотен с положительным эффектом. Пациентка поступила в отделение в сознании, отмечалась дизартрия, моторная афазия, ограничение подвижности глазных яблок влево, сглаженность носогубной складки слева, левосторонний гемирапез до 1,5 баллов в обеих конечностях.

При поступлении пациентке была выполнена КТ головы (см.

рисунок 21): При исследовании получено изображение суб- и

супратенториальных структур головного мозга. Кости черепа без деструкции. Турецкое седло не изменено. В проекции правого

таламуса определяется |

гиперденсивная зона |

размерами |

до |

22х21х15мм (гематома), |

также гиперденсивное |

содержимое |

в |

желудочках мозга. Поддавлен 3 желудочек мозга. Желудочковая система симметрична, расширена за счет боковых желудочков, ВКК 2

-27%. Срединные структуры не смещены на уровне прозрачной перегородки. Цистернальное и субарахноидальное пространство не изменено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: КТ -признаки ОНМК по геморрагическому типу в правой гемисфере мозга с прорывом в желудочковую систему.

-