диссертации / 83

.pdf31

послеоперационного периода. Всем больным до удаления нефростомического дренажа проводится контрольная обзорная урография для выявления резидуальных фрагментов конкремента, антеградная урография с целью уточнения проходимости мочеточника.

Зачастую выполнение перкутанного оперативного вмешательства в положение больного на животе является крайне затруднительным. Это обусловлено наличием у пациента выраженного ожирения, наличия различных сопутствующих заболеваний, включающих в себя заболевания легких, сердечно-

сосудистой системы. Все это делает затруднительным проведение оперативного вмешательства при стандартной укладки больного на операционном столе в положении на животе. В связи с этим ряд хирургов начали применять методику чрескожного удаления конкремента из положения больного на спине. В данной ситуации нет необходимости перекладывать пациента, находящегося в наркозе из положения на спине в положение на живот. Также уменьшаются вентиляционно-

перфузионные нарушения, связанные с ограничением подвижности дыхательных мышц [114, 121, 122, 136].

К преимуществам метода чрескожной нефролитотрипсии на спине относятся удовлетворительные вентиляционные и гемодинамические показатели, отсутствие необходимости перемещения больного из положения на спине в положение на животе, удобство положения больного на операционном столе, возможность одномоментного выполнения чрескожного и трансуретрального доступа к почке,

возможность одновременного удаления камней почки и мочеточника, в том числе у пациентов с наличием илеум-кондуита, исходным нефростомическим дренажом.

1.8 Анестезиологическое пособие при чрескожных

рентгенэндоскопических операциях

Выбор рационального метода обезболивания при коралловидном нефролитиазе единственной почки занимает не последнее место как в проведении оперативного вмешательства, так и в ближайшем послеоперационном периоде,

особенно в группах повышенного риска [64]. Так как целью анестезиологического

32

обеспечения является предотвращение перехода компенсированных реакций организма в патологические в период проведения операции [14, 15, 82].

Большинство авторов предпочитают выполнять перкутанные рентгенэндоскопическое операции под комбинированной анестезией (сочетание местной и эпидуральной анестезии). Положительной стороной этого варианта анестезии является сохранение контакта с больным во время оперативного вмешательства [58]. Некоторые авторы рекомендуют проводить данные операции под эндотрахеальным наркозом, объясняя это тем, что импульсация с растягиваемых потоком перфузионной жидкости стенок ЧЛС может приводить к развитию различных вазовагальных реакций, аспирации содержимого желудка

[141]. Если у больного имеется высокий анестезиологический риск, то целесообразно проведение перкутанного оперативного вмешательства в несколько этапов под сочетанием местного и внутривенного обезболивания [140, 166]. При наличии у больного хронической почечной недостаточности интермиттирующей стадии оптимальным является использование эпидуральной анестезии. Данный вид анестезии оказывает минимальное влияние на состояние гемодинамики большого и малого кругов кровообращения и гемостаза. Однако при предполагаемой продолжительности оперативного вмешательства более 2-2,5

часов приоритет отдается эндотрахеальному наркозу [145].

1.9 Осложнения чрескожных рентгенэндоскопических операций

Несмотря на широкое использование чрескожных рентгенэндоскопических операций, их высокую эффективность, малую травматичность, в литературе приводятся данные о различных осложнениях этого метода. Все они зависят от ряда различных факторов: формы и положения конкремента, наличия или отсутствия инфекции мочевыводящих путей, ангиоархитектоники сосудов почек,

навыков хирурга, технического оснащения операционного отделения и других факторов. Осложнения, возникающих при выполнении перкутанных операций принято разделять на две группы: возникающие во время операции

(интраоперационные) и в послеоперационном периоде (послеоперационные).

33

К часто встречающимся интраоперационным осложнениям относятся кровотечения и перфорация мочевыводящих путей. К послеоперационным относится развитие острого пиелонефрита и миграция нефростомического дренажа [11, 18, 32, 33, 35, 58, 65, 107, 128, 139].

Почечное кровотечение, как указывается многими авторами, является наиболее серьезным осложнением чрескожной рентгенэндоскопической операции. В случае невозможности продолжения процедуры ввиду развившего кровотечения ее следует немедленно прекратить. В таком случае следует применять 2-х этапное лечение. Однако в отдельных ситуациях стойкое кровотечение может быть обусловлено развитием артериовенозной фистулы и требовать применения селективной эмболизации [153]. P. Cortellini приводит показатели выполнение чрескожных рентгенэндоскопических операций,

выполненым 2200 больным: в 0,78% случаев (17 больных) возникали кровотечения, требующие выполнение ангиографии и эмболизации. При проведении прямой ангиографии у 7 больных выявлены артериовенозные фистулы, у 4 - псевдоаневризма, у 2 - фистула и псевдоаневризма и 2 больных -

повреждения почечных сосудов. 15 пациентам выполнена эмболизация, 2

больным произведена резекция почки [107].

В 1999 году E.P. Gremmo и соавторы приводят результаты перкутанных рентгенэндоскопических операций у 772 больных. Авторы указывают, что у 18

больных (2,3%) отмечены геморрагические осложнения, которые потребовали проведения гемостатической терапии. У 3 больных из 15 пациентов при выполнении ангиографии выявлены артериовенозные фистулы, у 8 - ложная аневризма и у 3 - повреждения артерий. Все эти осложнения были устранены при помощи выполнения суперселективной эмболизации. Лишь у 3 больных пришлось выполнить нефрэктомию [123].

В свою очередь развитие интраоперационных кровотечений напрямую зависит от количества выполненных пункций почки. При выполнении однократной пункции развитие кровотечения отмечено в 14% случаев, при второй пункции почки возникновение кровотечения выявлено в 23%. У 2 (2,5%)

34

больных послеоперационное кровотечение было купировано тампонадой свища,

в одном случае для остановки кровотечения потребовалась открытая операция

[156].

К интраоперационным осложнениям также относят повреждение лоханки почки. В случае серьезного повреждения стенки показано прекратить оперативное вмешательство, выполнить дренирование верхних мочевыводящих путей. При серьезных повреждениях может потребоваться открытое вмешательство [160].

Достаточно частым осложнением чрескожной рентгенэндоскопической операции у больных с МКБ в раннем послеоперационном периоде является развитие острого или активизация хронического пиелонефрита, а также самостоятельное отхождение нефростомического дренажа [6, 58, 70, 77].

О.В. Теодорович с коллегами (2002) отмечают, что к наиболее грозным осложнениям чрескожной рентгенэндоскопической операции относятся инфекционно-воспалительные, которые встречаются в 8,5 - 36 % случаев.

Имеются указания, что при продолжительности операции более 60 минут частота инфекционно-воспалительных осложнений увеличивается в 1,6 раза [77, 101].

Ряд авторов считает, что инфекционно-воспалительные осложнения возникают уже при наличии инфекции мочевыводящих путей,

интраоперационной экстравазацией ирригационной жидкости в околопочечное пространство и длительностью оперативного вмешательства свыше полутора часов [9, 11, 18, 32, 118, 102].

У больных с хронической инфекцией мочевыводящих путей и инфицированными камнями воспалительные осложнения встречаются значительно чаще, и таким больным рекомендуется проводить антибактериальное лечение до операции, интраоперационно и после операции [4, 18, 24, 32, 91].

P. Cortellini с соавторами приводят результаты 140 перкутанных нефролитотомий, проведенных с марта 1988 по декабрь 1996 года. Удаление конкремента за одноэтапное оперативное вмешательство достигнуто в 60%

случаев (64 больных), в 5,6% случаев (6 больных) потребовалось выполнение

35

повторного оперативного вмешательства и у 1 (0,9%) больного было осуществлено трехэтапное оперативное вмешательство. В 33 случаях (31,3%)

проведение ЧНЛT проводилось как операция первого этапа перед ДЛТ.

Осложнения чрескожных рентгенэндоскопических операций различного характера отмечены в 7,2% случаев (8 больных) [107].

О случае воздушной эмболии, как крайне редком осложнении чрескожной рентгенэндоскопической операции, сообщили L. Droghetti с соавторами (2002) и

N. Usha (2003). Авторы констатировали, что применение эмиссионной томографии во время выполнения ЧНЛT позволяет своевременно диагностировать данное осложнение [112, 165].

Для систематизации возможных послеоперационных осложнений всемирно признана классификация, разработанная в 1992 году P.A. Clavien и

усовершенствованная в 2004 году Dindo D. Послеоперационные осложнения оцениваются по пяти степеням [105, 110]:

I степень - любые отклонения от нормы в послеоперационном периоде,

которые не требуют хирургического, эндоскопического и радиологического вмешательства. Достаточно проведения только консервативной терапии -

противорвотные средства, жаропонижающие, анальгезирующие и мочегонные средства, введение электролитов, физиотерапия.

II степень включает в себя осложнения, требующие расширения объема медикаментозной терапии, помимо средств, указанных при осложнениях I

степени, а также переливания крови и парентерального питания.

III степень - осложнения, требующие оперативного, эндоскопического или радиологического вмешательства. Выделяют 2 подгруппы:

IIIа - вмешательства, выполняемые без общей анестезии;

IIIb - вмешательства, выполняемые под общей анестезией;

IV степень - опасные для жизни осложнения, требующие пребывания пациента

вотделении интенсивной терапии. Тут также выделяют 2 подгруппы:

IVa - недостаточность функции одного органа, включая диализ;

IVb - полиорганная недостаточность.

36

V степень - летальный исход.

Следует отметить, что применение данной классификации возможно только для оценки послеоперационных осложнений [105, 110].

Таким образом, можно отметить, что различные варианты хирургического лечения нефролитиаза это один из двух основных направлений. Оно включает в себя различные хирургические методики удаления камней мочевыводящих путей Пиелолитотомия, нефролитотомия, уретеролитотомия, ЧПНЛТ, ДЛТ – все это симптоматическое лечение мочекаменной болезни, при котором этиологическое лечение данного заболевания не проводится. Поэтому вопрос лечения самого уролитиаза, учитывая все многообразие и сложность патогенеза, особенности этиологии еще требуется достаточно глубокого изучения.

До настоящего времени остается немало вопросов, требующих дальнейшего разрешения. Сложными остаются вопросы выбора лечебной тактики при коралловидных конкрементах единственной почки. Данная категория пациентов не является типичной и не может быть приравнена к стандартным рекомендациям по оказанию медицинской помощи. Большое внимание заслуживает объем диагностических исследований у данных больным, который позволяет оценить риски оперативного вмешательства и заблаговременно определить характер и объем оперативного вмешательства. Проведенный анализ литературных данных показывает, что имеющийся алгоритм лечения коралловидного нефролитиаза у пациентов с обеими почками не применим к пациентам с единственной почкой.

Применение ДЛТ как монотерапии при любой форме коралловидного нефролитиаза противопоказано. Открытые оперативные вмешательства должны выполняться только лишь в крайних случаях, так как носят крайне негативное влияние на единственную почку и характеризуются высокой послеоперационной летальностью. Исследований, посвященных данной проблеме, в настоящее время достаточно мало, поэтому данная проблема является актуальной на сегодняшний день и требует дальнейшего изучения.

37

Глава 2 Материалы и методы исследования

2.1 Клиническая характеристика пациентов

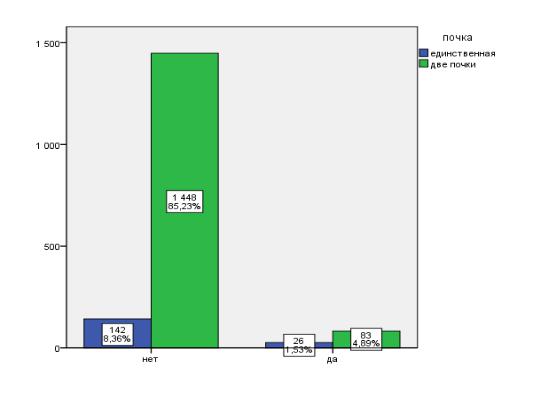

Объектом данного исследования стала группа больных с коралловидным нефролитиазом при единственной либо единственно функционирующей почке, перенесших перкутанное лечение. В период с января 2007 по июль 2014 года в урологическом отделении ГКБ № 1 им Н.И. Пирогова находилось на стационарном лечении 2570 больных с камнями почек. Оперативному лечению, а так же различному роду вмешательств, подверглось 1699 пациентов. Из них выполнено 647 перкутанных оперативных пособий по поводу камней почек. По поводу коралловидного нефролитиаза выполнены операции у 109 (16,8%)

пациентов, при этом в 26 (4,0%) случае диагностирована единственная или единственно функционирующая почка (диагр. 1)

Диаграмма 1

Вид камня и число почек (n=647)

38

Несмотря на относительно малое количество пациентов с единственной почкой, распределение пациентов с наличием коралловидного камня было не значимым (р=0,337)1.

Таким образом, всего выполнено 26 чрескожных пункционных нефролитолапаксий по поводу коралловидного нефролитиаза у больных имеющих единственную почку.

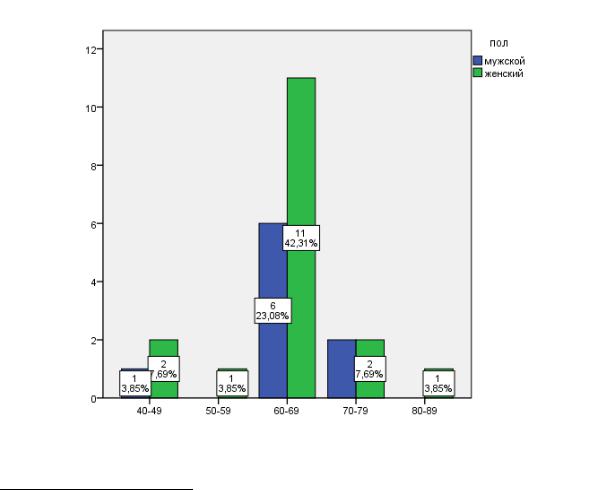

Среди пациентов, имеющих коралловидный нефролитиаз при единственной либо единственно функционирующей почке, подвергшихся перкутанному лечению, было 9 мужчин и 17 женщин. Возрастной диапазон варьировал от 45 до

83 лет; средний возраст составил 64 года. Распределение пациентов по возрасту и полу представлено на диагр. 2

Диаграмма 2

Возраст и пол пациентов с коралловидным камнем единственной почки

(n=26).

1 Применен критерий хи-квадрат

39

Статистически значимых различий по возрасту и полу у пациентов с коралловидным нефролитиазом единственной почки не выявлено (р=0,83).

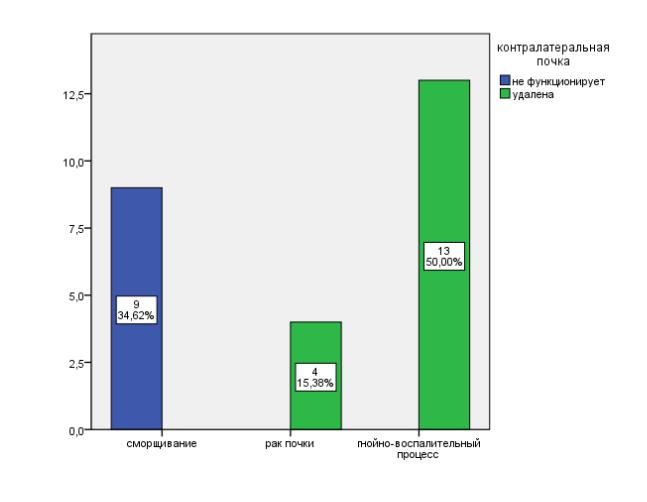

У 19 пациентов была единственная почка, а 7 пациентов единственно функционирующая почка. У 4 пациентов (15,3%) контралатеральная почка была удалена по поводу рака, у остальных 13 (50.0%) пациентов по поводу гнойно-

воспалительных процессов на фоне МКБ. Снижение функции противоположной почки произошло вследствие прогрессирования воспалительного процесса у

9(34,6%) пациентов (диагр. 3).

Диаграмма 3

Причина снижения функции или удаления противоположной почки (n=26)

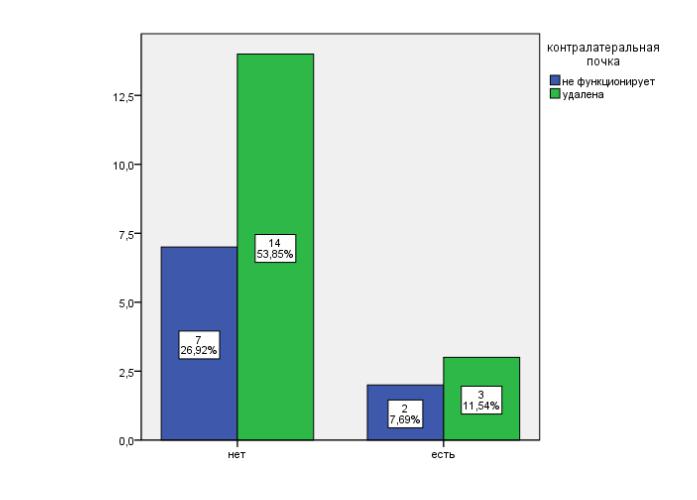

Рецидив камнеобразования после перенесенного перкутанного лечения,

потребовавший повторной операции, нами зафиксирован у 5 (19,2%) больных.

Таким образом, в 80,8% случаев оперативное вмешательство выполнялось по поводу первичного коралловидного камня единственной почки. В 19,2% случаев

40

перкутанное лечение выполнялось пациентам, уже перенесшим ранее перкутанное оперативное лечение.

По стороне наличия коралловидного конкремента больные распределены следующим образом: 10 больных имели коралловидный камень единственной левой почки, 16 больных имели коралловидный камень единственной правой почки (диагр. 4).

Диаграмма 4

Рецидив камнеобразования и состояние противоположной почки (n=26)

Статистически значимых различий между причиной удаления или снижения функции и рецидивом камнеобразования не выявлено (р=0,58).

Для выбора необходимой тактики лечения данной категории больных применен комплекс информативно-диагностических методов. Изначально верно определенный план обследования данной категории пациентов позволяет