диссертации / 57

.pdf

заметить образования, формирующиеся в нижней трети бедра, плотные,

безболезненные и не спаянные с окружающими тканями. Диагноз подтверждается рентгенологически (Рис 3.3.)

[Рис. 3.3. Костно-хрящевые экзостозы у ребёнка 4 лет, с локализацией в

дистальном метафизе бедренной кости и проксимальных метафизах

костей голени.]

По мере роста экзостозы в зависимости от локализации по медиальной или латеральной поверхности дистального метафиза могут вызывать отставание в росте данных отделов бедренной кости, внешне вызывая варизацию или вальгизацию коленного сустава. Наиболее рано варусные деформации отмечены у больных от 4 лет, вальгусная деформация коленного сустава встречалась в более старшем возрасте: от 6 лет и старше (Рис 3.4.а, б).

41

[ Рис. 3.4. А. Экзостозная хондродисплазия, множественная форма.

Вальгусная деформация коленных суставов у больного 16 лет]

[Рис. 3.4. Б. Экзостозная хондродисплазия. Рентгенограмма коленных суставов того же больного. Костно-хрящевые экзостозы дистального

метафиза бедренной кости и проксимального метафиза большеберцовой кости.]

Определённую сложность для диагностики представляют экзостозы располагающиеся по задней поверхности бедренной кости: косметический дефект проявляется сравнительно поздно, обычно распознаётся при разрастании экзостоза до больших размеров, когда сам ребёнок или родители обращаю на это внимание. Деформаций при такой локализации мы не встречали, но в процессе

42

роста, патологическим процессом может затрагиваться подколенная артерия,

вена и седалищный нерв с нарушением микроциркуляции и явлениями парастезий в нижней конечности.

Локализация экзостозов на костях голени.

Поражения экзостозами проксимальных отделов костей голени. В метафизах большеберцовых костей развитие экзостозов чаще встречается в проксимальных метафизах. От общего числа наблюдений частота встречаемости данной локализации также достигает 100%. Наиболее часто мы наблюдали развитие вальгусной деформации в области коленного сустава за счёт отставания зоны роста большеберцовой кости от нормального развития (малоберцовая кость при этом не была затронута и продолжала нормальный рост в длину). Экзостозы проксимального отдела большеберцовой кости наиболее рано можно заметить в возрасте 3-4 лет. По медиальной поверхности, ближе к коленному суставу,

появляется безболезненное холмовидное, костно-хрящевой плотности образование, безболезненное и не доставляющие беспокойство ребёнку. По мере роста экзостоза, чаще к 6-7 годам ребёнка визуально можно заметить появление вальгусной деформации в коленном суставе. В периоде физиологического вытяжения такая деформация начинает нарастать. Рост экзостозов наиболее интенсивен в периоде второго скелетного вытяжения и приводит к развитию стойкой вальгусной деформации коленных суставов от 20 до 35 градусов. Во всех случаях наблюдения дети с выявленными экзостозами данной локализации в возрастной группе от 4 до 7 лет и своевременно прооперированные составили

20.5% наблюдений. Удаление экзостозов на ранних стадиях позволило избежать развития деформаций. У 25 детей (17%) проводилась корригирующая остеотомия костей голени с применением металлоостеосинтеза. Данная группа больных относилась к возрастной категории от 8 до 18 лет. У всех детей с вальгусной деформацией коленных суставов отмечалась деформация (рис.3.8 а,

б). При угле вальгусного отклонения в пределах 20 градусов не отмечено

43

признаков нарушения взаимоотношения суставных поверхностей. При более выраженной деформации (от 20 до 30 градусов) проявлялись признаки разболтанности коленного сустава, нестабильности за счёт пререрастяжения медиальных связок, рентгенологически выявлялась скошенность суставной щели и нарушение взаимоотношения суставных поверхностей, появлялась тенденция голени к подвывиху. Уменьшалась амплитуда движений в коленном суставе:

ограничение сгибания отмечалось в 10% наблюдений. У больных в возрасте от

15 до 18 лет проявлялись признаки гонартроза.

[Рис. 3.8. А. Экзостозная хондродисплазия. А. Вальгусная деформация коленных суставов.]

[Рис 3.8. Б.Рентгенограммы коленных суставов того же больного.]

44

Также в проксимальных отделах большеберцовых костей встречались экзостозы шиповидной, пальцевидной форм и экзостозы на узкой ножке. Такие экзостозы вызывали более косметический дефект, нежели отставание зоны роста от нормального развития. Клинически выраженность вальгусной деформации не превышала 10 градусов.

Локализация экзостоза в области проксимального метафиза малоберцовой кости проявлялась: дисконгруэнтностью суставных поверхностей в 80 %,

вовлечением в процесс n.peroneus communis et n.peroneus profundus в 20%-

сдавлением и смещением с нарушением чувствительности и проводимости. По форме экзостозы чаще муфтообразные, то есть целиком охватывающие метафизарную зону, реже холмовидные и пальцевидные.

Поражение экзостозами дистальных отделов большеберцовой и

малоберцовой костей.

Встречали данную локализацию несколько реже (14.8% локализаций на нижней конечности, или 8.16% наблюдений), чем локализацию в проксимальных метафизах. Особенность данной локализации заключается в том, что экзостозы чаще располагаются по передним или заднемедиальным поверхностям больше и малоберцовых костей (рисунок 3.9). Рост их сопряжён с периодами наиболее интенсивного роста ребёнка, но визуально они становятся заметными, когда достигают значительных размеров. Тогда внешне со стороны голени и голеностопного сустава становятся заметно утолщение. Локализация в области большеберцовой кости приводит к тому, что по мере роста экзостоза нарушается нормальный рост в длину, постепенно происходит нарастание деформации малоберцовой кости за счёт сдавления последней экзостозом (рис.3.10).

Поражение |

дистального |

отдела малоберцовой кости также приводит к |

||

отставанию |

её в |

росте, |

нарушается |

нормальное соотношение костей, |

образующих вилку |

голеностопного сустава с развитием вальгусной деформации. |

|||

45

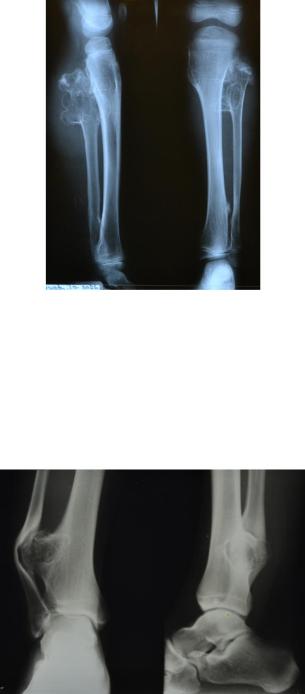

[Рис. 3.9. Экзостозная хондродисплазия. Рентгенограмма ребёнка 7 лет.

Костно-хрящевые экзостозы проксимального метафиза большеберцовой и малоберцовой костей и дистального метафиза большеберцовой кости.]

[Рисунок 3.10. Экзостозная хондродисплазия. Рентгенограмма ребёнка

14 лет. Вальгусная деформация большеберцовой и малоберцовой костей.

Костно-хрящевой экзостоз дистального метафиза большеберцовой кости.]

Поражения экзостозами плюсневых костей встречается также довольно часто при экзостозной хондродисплазии. Частота встречаемости достигает до

5.6% наблюдений. Экзостозы при подобной локализации начинают проявлять себя в возрасте от 8 до 16 лет. Значительный их рост приходится на период

46

пубертата. Как правило, в дистальных метафизах плюсневых костей начинают появляться костно-хрящевые образования, безболезненные и не вызывающие дискомфорта. Лишь позднее, по достижении такими экзостозами больших размеров, начинает проявляться косметический дефект. Экзостозы приводят к нарастанию деформаций плюсневых костей (чаще первой плюсневой), кроме того (рис. 3.13 а,б.), при ходьбе кожные покровы над экзостозами легко травмируются, натираются и мацерируются, начинают присоединяться воспалительные процессы в мягких тканях, в месте непосредственного контакта с обувью постепенно возникает гиперкератоз, кожные покровы утолщаются по типу «натоптыша».

[Рис. 3.13. А. Экзостозная хондродисплазия. А.Внешний вид стопы

больного 16 лет.]

47

[Рис. 3.13. Б. Рентгенограммы левой стопы того же больного, костно-

хрящевой экзостоз I плюсневой кости, hallux valgus.]

Все эти явления приводят к нарушению походки, деформации в плюсневых костях служат отправной точкой вначале многокомпонентных нарушениях взаимоотношений костей в своде стопы, постепенно возникают такие осложнения как hallux valgus, вальгусная деформация стоп, плоскостопие.

3.1.3.Клиническая картина при поражении экзостозами плоских костей.

Локализация экзостозов на костях таза.

По результатам наблюдений частота встречаемости данной локализации не превышает 1.5%. Экзостозы чаще локализуются в области гребней и крыльев подвздошных костей, но иногда могут произрастать на лонных костях.

Поражение экзостозами седалищных костей и области крестца за время наблюдений и при ретроспективном анализе, не были выявлены. Как правило,

поражение имеет односторонний характер. Рост экзостозов начинается в самом разном возрасте - от 5 лет и до 15. Сложность диагностики заключается в том,

что растут такие экзостозы, не вызывая болевых ощущений, не причиняя дискомфорта и замечают их когда появляется косметический дефект,

расположенные на внутренней поверхности костей таза не проявляют себя клинически и чаще обнаруживаются, как случайная рентгенологическая находка.

Клинически, в возрасте 8-10 лет, ребёнок или его родители обращают внимание на появление плотного безболезненного образования в области гребня крыла подвздошной кости или лобковой (рис. 3.11).

48

[Рис. 3.11. Экзостозная хондродисплазия. Рентгенограмма ребёнка 8

лет, костно-хрящевой экзостоз крыла правой подвздошной кости.]

Экзостозы также могут располагаться на внутренней поверхности костей таза, тогда чаще их обнаружение может быть как случайная рентгенологическая находка. У больных с локализацией экзостоза в области лобковых костей (рис. 3.12), был выражен болевой синдром, и присутствовала болевая контрактура в тазобедренном суставе. В ходе наблюдений данная редкая локализация была отмечена у 1 ребёнка. Экзостоз был быстрорастущим, вызывал болевой синдром и характеризовался значительным увеличением в размерах за сравнительно короткий период времени (в среднем проходило 4-6 месяцев от момента, когда удавалось пропальпировать экзостоз на начальной стадии роста, до достижения им значительных размеров и появления выраженного косметического дефекта).

Выраженность картины опухолевого роста и онкологическая распространённость вызывала необходимость обращаться родителей с больным ребёнком к специалистам.

49

[Рис. 3.12. Экзостозная хондродисплазия. Рентгенограмма ребёнка 13

лет, костно-хрящевой экзостоз правой лобковой кости.]

Локализация экзостозов на рёбрах отмечалась у 2 больных: 1 мальчика и 1

девочки, возраст больных составил 5 и 12 лет. Преимущественно экзостозы располагались на теле ребра по наружной поверхности, отличались по форме и размерам: в основном на теле рёбер располагались холмовидные экзостозы, в

дистальных отделах – шаровидные (рис 3.14.а, б). Клинически такие экзостозы становятся заметны в возрасте 5-6 лет, когда по наружной поверхности рёбер появляются плотные, безболезненные утолщения, не причиняющие беспокойства и дискомфорта ребёнку. Подтвердить диагноз помогает рентгенологическое обследование. Важность данного метода диагностического исследования обосновывается тем, что экзостозы могут располагаться на внутренней поверхности (рис 3.14 в).

50