диссертации / 57

.pdfОперативное вмешательство при локализации экзостозов в нижней

трети голени и деформациях голеностопного сустава.

Техника операции при не осложнённых деформацией вариантах. Резекция экзостоза нижней трети малоберцовой кости. Разрез кожи проводят латеральной поверхности, в нижней трети избегая проекции сосудисто-нервного пучка. Кожа и подкожно-жировая клетчатка рассекаются острым путём, осуществляется тщательный гемостаз. Мышцы сгибателей отводятся в дорсальном направлении,

надкостница коагулируется и рассекается, отделяется от экзостоза при помощи прямого и изогнутого распаторов. Экзостоз удаляется в пределах здоровых тканей вместе с прилегающими к нему оболочками. При удалении патологического образования следует руководствоваться теми же правилами и техникой, что и при удалении солитарного экзостоза. Важно сохранить дистальный отдел малоберцовой кости для избежания повреждения и нарушения строения вилки голеностопного сустава. После удаления экзостоза рана ушивается послойно,

укрывается спиртовой салфеткой, конечность иммобилизируется задней гипсовой лонгетой от кончиков пальцев до верхней трети голени на срок от 10 до 14 дней.

Удаление экзостоза в межкостном промежутке в нижней трети костей голени может быть со стороны большеберцовой кости или малоберцовой кости.

В первом случае экзостозы по форме в основном холмовидные или шаровидные, вызывают деформацию в большеберцовой кости и сдавливают малоберцовую кость, также деформируют её по мере своего роста. Оперативное вмешательство заключается в резекции экзостоза, корригирующей остеотомии обеих костей голени и выполнении металлоостеосинтеза.

При локализации экзостоза в дистальном отделе большеберцовой кости межберцового промежутка производят остеотомию малоберцовой кости.

Дистальный остеотомированный фрагмент отводят распатором, таким образом,

обнажая экзостоз, далее производится резекция экзостоза в пределах здоровых

91

тканей (Рис 4.9.а, б, в). Остеотомированный фрагмент возвращают на место и дополнительно фиксируют, проводя спицу Киршнера внутри малоберцовой кости.

Разрез кожи производят по переднелатеральной поверхности голени в проекции экзостозов. После рассечения кожи подкожно жировой клетчатки и осуществления гемостаза, мышцы поверхностных и глубоких разгибателей разводят тупым путём, попадая в межкостный промежуток. Надкостница рассекается над проекцией экзостоза до здоровой кости. Удалять экзостоз следует при помощи долота, после чего необходимо удалить костный «бортик». Под надкостницу заводят лопатки Буяльского или изогнутый распатор и выполняют остеотомию долотом или осциллирующей пилой. Проксимальный и дистальный фрагменты кости фиксируются при помощи накостной металлической пластины

(рис 4.10. а, б). Если имеет место деформация малоберцовой кости, вызванная ростом экзостоза, то корригирующую остеотомию выполняют с соответствующей стороны. При выполнении металлоостеосинтеза важно провести фиксирующие винты через обе кости, что обеспечивает стабильность вилки голеностопного сустава. Раны ушиваются послойно, нижняя конечность иммобилизируется в задней гипсовой лонгете от кончиков пальцев до средней трети бедра.

Иммобилизация осуществляется сроком на 2- 3 месяца. После контрольной рентгенографии и полной консолидации в месте остеотомии фиксирующая пластина и винты удаляются.

Костно-хрящевые экзостозы могут также располагаться в межкостном промежутке, полностью заполняя его в области нижней трети голени и создавая затруднения при движениях в голеностопном суставе. Для их удаления выполняют следующее оперативное вмешательство. Доступ осуществляется со стороны большеберцовой кости по её переднелатеральной поверхности. После рассечения кожи подкожно-жировой клетчатки и разведения мышц разгибателей. В

межкостном промежутке, надкостница коагулируется в месте разреза и отслаивается распатором над образованием. Экзостозы со стороны больше- и

малоберцовой костей удаляются при помощи долота в пределах здоровых тканей.

92

Рана ушивается послойно, конечность иммобилизируется в задней гипсовой лонгете на 2 месяца. После операции и перед снятием иммобилизации выполняется рентгенологический контроль.

[Рис 4.10. А. Экзостозная хондродисплазия. Рентгенограмма больной с вальгусной деформацией голеностопного сустава. Костно-хрящевой

экзостоз нижней трети правой большеберцовой кости.]

[Рис. 4.10. Б. Экзостозная хондродисплазия. Рентгенограмма той же больной после выполненного оперативного вмешательства.]

93

4.2.4.Оперативные вмешательства при удалении экзостозов на плоских костях.

Удаление экзостоза при локализации на подвздошной кости.

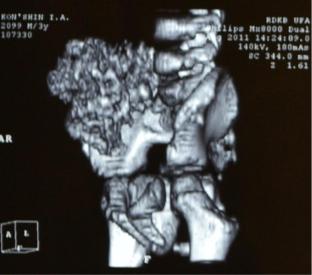

Преимущественно костно-хрящевые экзостозы располагаются на гребне подвздошных костей с переходом на наружную или внутреннюю поверхность крыла (рис 4.12 а, б, в). Возраст больных составлял от 7 до 14 лет. Оперативное вмешательство выполнялось 3 мальчикам и 5 девочкам.

[Рис. 4.12.а Экзостозная хондродисплазия. Фото больного 8 лет,

костно-хрящевой экзостоз крыла правой подвздошной кости.]

[Рис. 4.12.б. Экзостозная хондродисплазия. Рентгенограмма таза того же больного, костно-хрящевой экзостоз крыла правой подвздошной кости.]

94

[Рис 4.12. В. Трёхмерная реконструкция компьютерной томограммы

того же пациента.]

Положение пациента на здоровом боку. Под поясницу со здоровой стороны подкладывают валик. Оперативный доступ осуществлялся над проекцией экзостоза, разрез кожи осуществлялся вдоль гребня подвздошной кости. После рассечения кожных покровов и подкожно-жировой клетчатки, осуществляется гемостаз, путём коагуляции сосудов биполярным коагулятором. Косые мышцы живота, прикрепляющиеся к гребню подвздошной кости расслаиваются в межмышечных промежутках по ходу волокон. Если костно-хрящевой экзостоз переходит на наружную или внутреннюю поверхности крыла подвздошной кости,

их отслаивают вместе с надкостницей до тех пор, пока не будет виден весь экзостоз

(рис 4.12 а, б). Для увеличения видимости в операционном поле, в рану помещают гомоны или зеркала, которые одновременно предохраняют кость и мышечные ткани от повреждений при проведении остеотомии. Экзостоз удаляется при помощи долота или осциллирующей пилы. Обширная раневая поверхность,

оставшаяся после удаления экзостоза, обрабатывается при помощи стерильного воска, что также создаёт хороший гемостатический эффект. После удаления мышцы пришиваются к кости П-образными швами, рана ушивается послойно. На

рану накладывается стерильная спиртовая наклейка. Конечность

95

иммобилизируется на шине Беллера на период до 2 недель, через 14 дней

снимаются швы на коже.

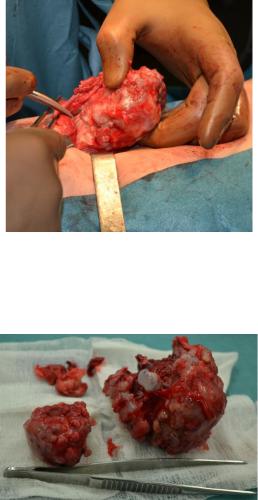

[Рис 4.12. Б. Экзостозная хондродисплазия. Интраоперационное фото экзостоза во время выделения до гребня правой подвздошной кости.]

[Рис 4.12.Б Экзостозная хондродисплазия. Фото удалённого экзостоза.]

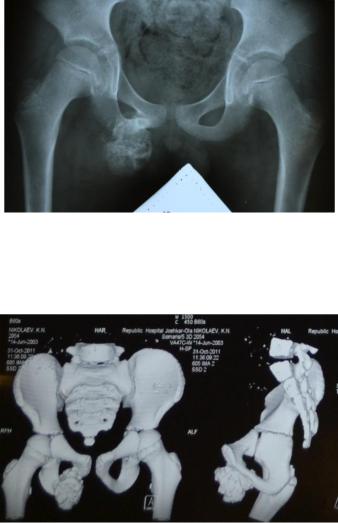

Удаление экзостоза при локализации на лобковой кости (рис 4.13 а, б, в, г).

Положение больного на спине с отведённой нижней конечностью под углом 45

градусов. Доступ осуществлялся через переднемедиальную поверхность бедра.

Рассекается кожа и подкожно-жировая клетчатка, осуществляется гемостаз.

Мышца приводящей группы расслаиваются в межмышечных промежутках,

обнажая экзостоз. Надкостница коагулируется и отслаивается распатором до ветви лобковой кости. Для избежания травматизации бедренной артерии и вены, под ветвь лобковой кости заводят изогнутые распаторы или гомоны, после чего, при помощи долота удаляют патологическое образование в переделах здоровых тканей.

96

Рана ушивается послойно, на кожу накладывается спиртовая асептическая

наклейка. Швы снимаются через 10 дней.

[Рис 4.13. А. Экзостозная хондродисплазия. Рентгенограмма таза больного, костно-хрящевой экзостоз ветви правой лобковой кости.]

[Рис 4.13. Б. Фото трёхмерной компьютерной томограммы того же больного с костно-хрящевым экзостозом ветви правой лобковой кости.]

97

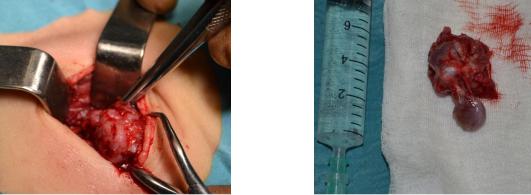

[Рис. 4.13. А. В. Интраоперационное фото выделения экзостоза.]

[Рис 4.13. Г.Фото удалённого экзостоза.]

Оперативные вмешательства при локализации экзостозов на рёбрах.

При осуществлении доступа к костно-хрящевому экзостозу, расположенному на наружной поверхности ребра используют валик, который подкладывают с противоположной стороны грудной клетки. Разрез кожных покровов проводят над образованием, тупо и остро разделяют межрёберные мышцы, обнажая экзостоз.

Далее патологическое образование выделяют до здоровой костной ткани и выполняют краевую резекцию последнего. При поражении дистальных отделов X-

XI рёбер, целесообразно произвести резекцию костно-хрящевого экзостоза вместе с непосредственным прилегающим участком части ребра (рис 4.14 а, б, в).

98

[Рис 4.14.а,б. Экзостозная хондродисплазия. Интраоперационное фото

экзостоза XII ребра во время и после удаления.]

После удаления патологического образования рана ушивается послойно и укрывается асептической салфеткой. Рентгенологический контроль целесообразно проводить через 6 месяцев после выполненного оперативного вмешательства с целью исключения рецидива роста.

Анализ результатов оперативных вмешательств показывает достоинства и преимущества метода профилактических оперативных вмешательств при ранней диагностике экзостозной хондродисплазии. Данный метод является наиболее целесообразным, поскольку удаление экзостозов сложных анатомических локализаций на ранних этапах развития позволяет предотвратить развитие функциональных нарушений, последующих деформаций в сегментах конечностей и осложнений со стороны мягкотканных структур.

99

Глава 4.3. Ведение послеоперационного периода.

В раннем послеоперационном периоде производятся плановые перевязки,

следует следить за состоянием иммобилизирующих гипсовых лонгет и повязок,

стабильностью компресионно-дистракционных аппаратов, микроциркуляцией и чувствительностью в оперированной конечности.

При удалении больших по размерам экзостозов или при обширном операционном доступе, длительном оперативном вмешательстве, больным назначается антибактериальная терапия сроком от 5 до 7 дней. После выполненных оперативных вмешательств, сопровождавшихся кровопотерей и водно-

электролитными нарушениями, проводится водно-электролитная коррекция,

инфузионная терапия, гемотрансфузия по показаниям, с обязательным лабораторным контролем гемостаза и основных показателей КЩС. Профилактика болевого синдрома в первые два-три дня после операции включает в себя назначение анальгетиков в возрастной дозировке. После установки аппарата, в

первые сутки важно назначить адекватную анальгезию с целью купирования болевого синдрома. В последнее время предпочтение отдаётся пролонгированной анестезии и использованию перидуральной анестезии. При наличии выраженного отёка в послеоперационном периоде назначают курс физиопроцедур: от 5 до 10

сеансов магнитотерапии. После удаления костно-хрящевых экзостозов, проведения корригирующих остеотомий, наложении компрессионно-дистракционных аппаратов, следует выполнять контрольную рентгенографию сегмента оперированной конечности в двух проекциях. Во время проведения реконструктивных и реконструктивно-пластических видов оперативного лечения особое внимание следует уделять состоянию компресионно-дистракционных аппаратов. На первые сутки конечность в аппарате перевязывают, производят смену повязок, следят за состоянием послеоперационной раны, конечности на период 2-3 дней придаётся возвышенное положение для уменьшения послеоперационного отёка. После снятия послеоперационных швов на 7-10 сутки,

следует производить смену асептических повязок не менее 1 раза в неделю, на

100