диссертации / 47

.pdf

81

показателей площади СТГ от 13,4 до 100,1 мм2. До 50 мм2 имели площадь СТГ 10 пациентов (50%), от 50 до 100 мм2, также 10 пациентов (50%).

На показатели площади СТГ могут оказывать влияние рост, возраст, пол, дыхательные движения, индивидуальные особенности опорно-

двигательной, вестибулярной, сенсорной системы. Так же, любое внешнее воздействие окружающей обстановки при проведении обследования будь то свет, температура, давление, или звуковые колебания даже при максимально подобранных условиях стабилометрического обследования отражается на показателях постуральной устойчивости.

Поэтому обследование проводилось в помещении, где окна прикрыты жалюзи для регулировки потока естественного освещения. Во время исследования исключались любые резкие звуки.

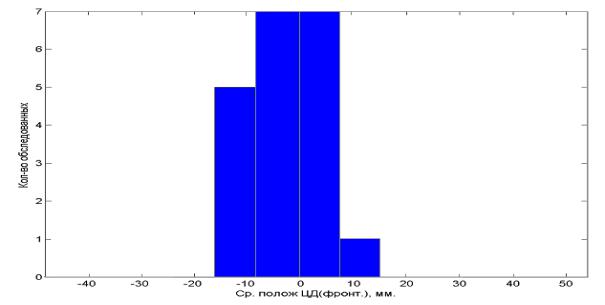

Диаграмма 2. Среднее положение ОЦД во фронтальной плоскости в группе практически здоровых лиц (n=20)

Положение ОЦД во фронтальной плоскости отражает асимметрию нагружения конечностей. Наиболее выраженное влияние на данный показатель оказывает наличие болевого синдрома, суставной патологии, особенно выраженной с одной стороны. Разброс показателей ОЦД во фронтальной плоскости колебался от -15 до +15 мм.

82

4.2. Клинико-стабилометрическое исследование поддержания вертикальной позы у пациентов в раннем восстановительном периоде ишемического инсульта.

Проведено клинико - стабилометрическое обследование пациентов основной и контрольной групп с различной латерализацией ишемического очага.

Обследование проводилось на 1 и 10 день занятий в ЛК. Проводился тест Ромберга Европейский вариант, продолжительность каждой пробы составляла 30 сек., чередуя открытые, закрытые глаза 3 раза. В исследование брался средний показатель у каждого пациента в пробе с открытыми глазами.

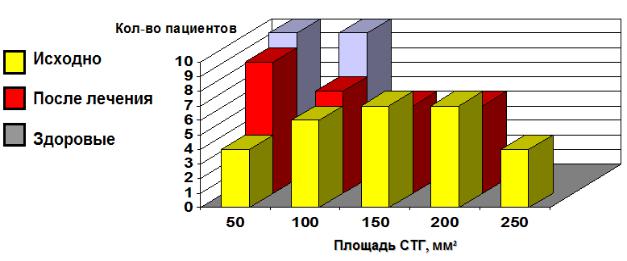

Диаграмма 3. Площадь статокинезиограммы у пациентов ИИ основной группы (n=28) с локализацией ишемического очага в левой каротидной системе и практически здоровых лиц.

Пациенты с ИИ в левой каротидной системе основной группы исходно имели показатели площади СТГ от 50 до 250 мм2, средний показатель составил 201,6 мм2 .

После курса занятий в ЛК с нагрузкой средний показатель площади СТГ достоверно уменьшился (р<0,01) и составил в среднем 139,9 мм2. Это явилось результатом увеличения в ходе лечения численности пациентов с площадью СТГ до 50 мм2 с 3-х до 8 (29%). Пациентов с площадью СТГ более 200 мм2, не наблюдалось.

83

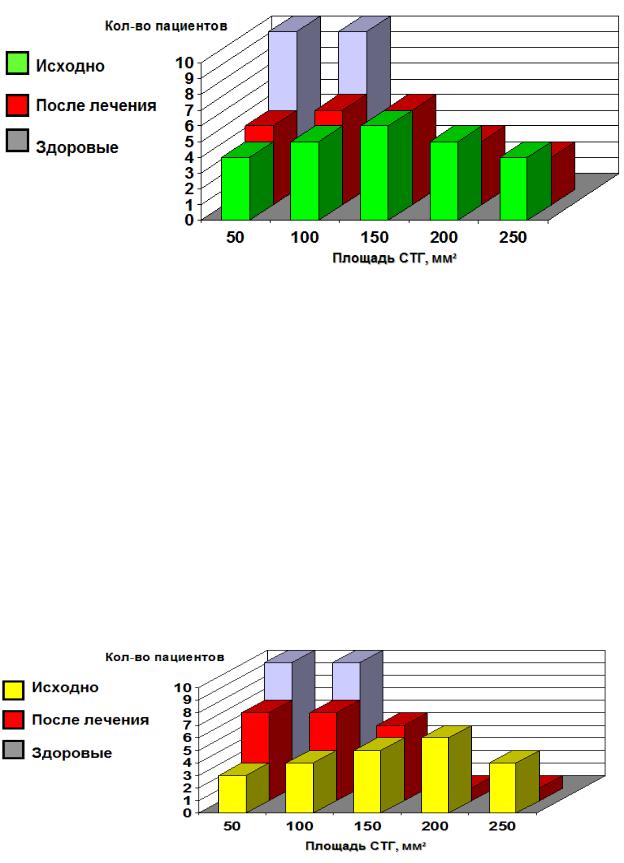

Диаграмма 4. Площадь статокинезиограммы у пациентов ИИ контрольной группы (n=24) с локализацией ишемического очага в левой каротидной системе и практически здоровых лиц.

Площадь СТГ у пациентов контрольной группы исходно в среднем составляла 115,1 мм2. Группа не однородна, показатели площади СТГ колебались от 50 до 250 мм2. У 7 (29%) пациентов показатели СТГ варьировали от 50 до 100 мм2. Разброс площади СТГ до 50 мм2, был у 3-х (15%) пациентов.

После лечения в этой группе незначительно уменьшилось число пациентов с площадью СТГ от 200 до 250 мм2. Средний показатель уменьшился в этой группе с 115,1 до 91 мм2. Однако в целом это уменьшение было меньше, чем в основной группе.

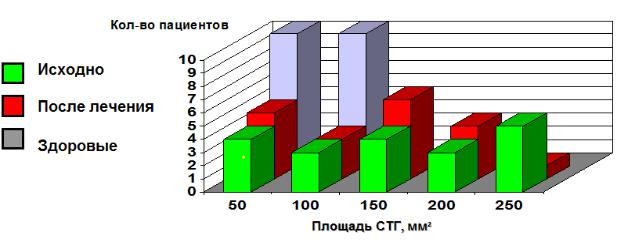

Диаграмма 5. Площадь статокинезиограммы у пациентов ИИ основной группы (n=22) с локализацией ишемического очага в правой каротидной системе и практически здоровых лиц.

84

Площадь СТГ до начала курса динамической проприокоррекции в основной группе пациентов с локализацией ИО в правой каротидной системе имела разброс в пределах 50-250 мм2, при среднем показателе равном 124, 3 мм2. У 5 (23%) пациентов показатели не превысили 100 мм2.

При этом у значительной части пациентов площадь составляла 200-250 мм2. После завершения курса лечения распределение величин площади СТГ

в основной группе существенно изменилось. У подавляющего большинства – 19 из 22, площадь СТГ не превысила 150 мм2. Лишь у 2-х пациентов она достигла 200 и 250 мм2.

Диаграмма 6. Площадь статокинезиограммы у пациентов ИИ контрольной группы (n=19) с локализацией ишемического очага в правой каротидной системе и практически здоровых лиц

Пациенты в контрольной группе с локализацией ишемического очага в правой каротидной системе исходно имели разброс площади СТГ от 50 мм2 до 250 мм2. 5 пациентов (26%) имели показатели до 100 мм2.

Разброс |

показателя площади |

СТГ после |

курса занятий в ЛК |

||

без нагрузки |

не изменился. |

Исходно средний показатель площади СТГ |

|||

составлял 235,3 мм2, |

после |

курса |

лечения – 225,5 мм2. Практически |

||

прежним осталось |

количество |

пациентов, |

имеющих показатели |

||

до 100 мм2 – 6 пациентов (44%). |

|

|

|||

Необходимо отметить, что пациенты и основной и контрольной групп

после курса занятий в ЛК, имели прежний разброс показателей площади СТГ. Однако, в основной группе в 2 раза больше было пациентов имеющих

85

показатели до 50 мм2 после курса ДПК. Как видно, в контрольной группе динамика уменьшения площади СТГ была незначительной.

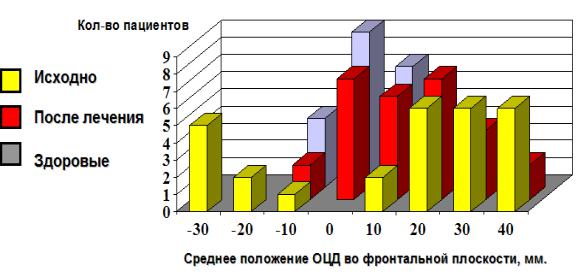

Диаграмма 7. Среднее положение ОЦД у пациентов ИИ основной группы (n=28) с локализацией ишемического очага в левой каротидной системе и практически здоровых лиц

У пациентов основной группы с локализацией ИО в левой каротидной системе среднее положение ОЦД во фронтальной плоскости было сдвинуто влево, достигая у почти 18 из 28 пациентов величины от 20 до 40 мм.

У 8 пациентов при этом отмечалось отклонение ОЦД вправо на величину от 10 до 30 мм.

После курса занятий в ЛК в основной группе гистограмма становится более компактной, группируясь в основном в пределах от 0 до 20 мм.

После курса занятий в ЛК в основной группе гистограмма имеет более компактный характер. Центральное положение ОЦД имели 7 пациентов (25%). Уменьшился разброс показателей во фронтальной плоскости: от -10 до +40 мм.

86

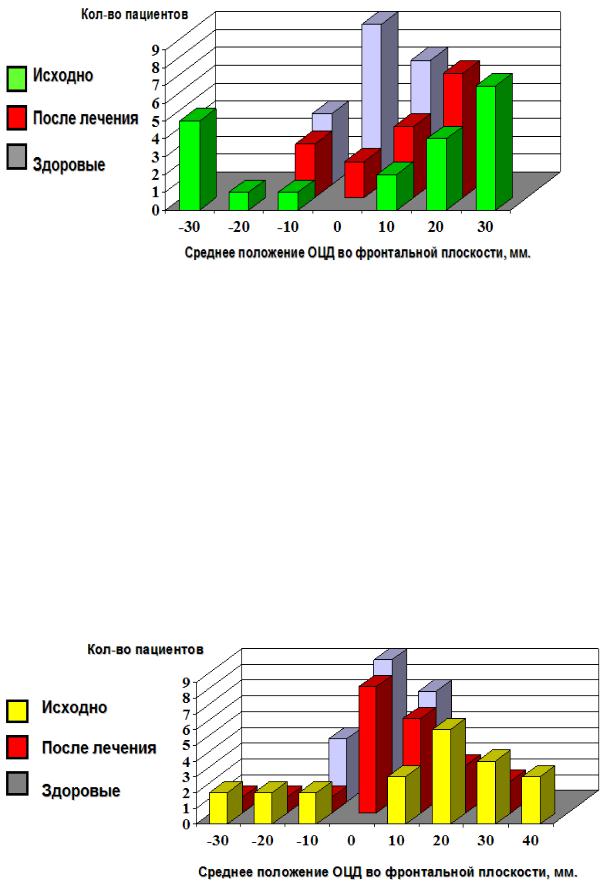

Диаграмма 8. Среднее положение ОЦД у пациентов ИИ контрольной группы (n=24) с локализацией ишемического очага в левой каротидной системе и практически здоровых лиц

Положение ОЦД во фронтальной плоскости в контрольной группе исходно колебалось от -30 мм до +30 мм. До начала курса восстановительного лечения в ЛК, так же не было пациентов имеющих центральное положение ЦД.

После курса занятий в ЛК мы видим, что уменьшился разброс показателей ОЦД во фронтальной плоскости (от -10 до +20 мм). Пациенты расположены более компактно. Как мы видим, в основной группе 7 пациентов имели центральное положение, тогда как в контрольной группе лишь 1 пациент имел данные показатели.

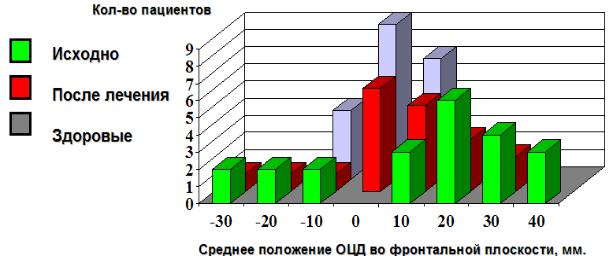

Диаграмма 9. Среднее положение ОЦД у пациентов ИИ основной группы (n=22) с локализацией ишемического очага в правой каротидной системе и практически здоровых лиц

87

Разброс во фронтальной плоскости ОЦД в основной группе исходно составил от –30 до +40 мм. Пациентов имеющих центральное положение не наблюдалось.

После курса занятий в ЛК с нагрузкой разброс показателей

во фронтальной плоскости уменьшился незначительно. Однако, необходимо обратить внимание, что 7 пациентов (32%) имели показатели близкие к 0, и следовательно, не имели асимметрии вертикальной позы. Группа стала

более однородной, значительно |

увеличилось количество пациентов |

с величиной отклонения ОЦД до 20 |

мм. |

Диаграмма 10. Среднее положение ОЦД у пациентов ИИ контрольной группы (n=19) с локализацией ишемического очага в правой каротидной системе и практически здоровых лиц

В контрольной группе положение ОЦД во фронтальной плоскости до начала курса занятий в ЛК варьировало от -30 до +40 мм, группа не однородна. Никто из пациентов, не показал центрального расположения ОЦД.

После курса занятий в ЛК без нагрузки у пациентов разброс отклонений ОЦД во фронтальной плоскости уменьшился на 10 мм. У 5 (26%) наблюдалось смещение ЦД к центру.

Изучение устойчивости вертикальной позы у больных с разной латерализацией очага поражения показало, что наибольшая неустойчивость отмечалась у больных с локализацией ишемического очага в правом

88

полушарии головного мозга. Об этом свидетельствует значительное увеличение площади СТГ и среднего положения СТГ во фронтальной плоскости, не сопровождающееся адекватной динамикой перечисленных показателей, отражающих активацию компенсаторных механизмов поддержания равновесия. Хотя необходимо отметить, что в группе пациентов с локализацией ишемического очага в правом полушарии со смещением ОЦД во фронтальном направлении, отмечалась значительная динамика смещения ОЦД после курса ДПК в основной группе. Однако, они значительно отличаются от показателей статокинезиограммы у больных с локализацией ишемического очага в левом полушарии.

4.3. Анализ взаимосвязи полученных результатов

Увсех пациентов был ишемический полушарный очаг,

подтвержденный методами визуализации (КТ, МРТ головного мозга)

с поражением бассейна средней мозговой артерии. Учитывался объем ишемического очага, который измерялся в мм3. Средний размер ишемического очага в общей популяции (n=93) составил 21,9 ± 3,5 мм3. В основной группе средний размер ишемического очага был 22,09 ± 4,18,

в контрольной 20,37 ± 3,7. С лакунарным инсультом был 1 пациент. Большие размеры очага при визуализации, чаще встречались

у пациентов с локализацией ишемического очага в правой каротидной системе (R=0,32; р=0,04), а так же с кардиоэмболическим типом инсульта (R=0,31; р=0,03). Паттерн восстановления - Lindmark у пациентов

в основной группе был меньше выражен у пациентов с большим объемом ишемического очага (R=-0,47; р=0,01). В контрольной группе показатель Lindmark не зависел от локализации ишемического очага. Объем ишемического очага был больше у пациентов с исходно низким баллом по шкале Lindmark (R=-0,38; р=0,05). Среди факторов риска ИИ, выявлено,

что наличие гипертонической болезни (R=0,29; р=0,05)

89

и гиперхолестеринемии (R=0,31; р=0,05), так же встречались у всех пациентов с большим объемом ишемического очага (Таблица №1).

Таблица |

4.1. |

Сравнительная |

характеристика |

размера |

|||

ишемического очага с клиническими показателями |

|

|

|||||

Основные характеристики |

|

R Spearman |

p-value |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Lindmark |

и |

размер |

-0,47 |

|

0,01 |

||

ишемического очага |

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

Размер ишемического |

очага |

и |

|

0,32 |

|

0,04 |

|

бассейн правой СМА |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

||

Размер ишемического |

очага |

и |

|

0,31 |

|

0,03 |

|

кардиоэмболический тип |

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

Размер ишемического |

очага |

и |

-0,38 |

|

0,05 |

||

средний балл Lindmark |

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

||

Размер ишемического |

очага |

и |

|

0,29 |

|

0,05 |

|

гипертоническая болезнь |

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|||

Размер ишемического |

очага |

и |

|

0,31 |

|

0,05 |

|

гиперхолестеринемия |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

||

Из таблицы вытекает, что не выявлено влияние размера ишемического очага на выраженность депрессивных расстройств.

При анализе стабилометрических показателей были выделены два контрольных параметра, отражающих состояние устойчивости вертикальной позы у больных ИИ, - это площадь СТГ и среднее положение ОЦД во фронтальной плоскости.

Не выявлено достоверного отличия площади СТГ у пациентов правой и левой каротидной системы. Необходимо отметить следующие особенности площади СТГ у пациентов в раннем восстановительном периоде ишемического инсульта до начала курса лечения в ЛК: площадь СТГ исходно была больше у пациентов с большими размерами ишемического очага (R=0,27; р=0,03).

Проведен анализ взаимосвязи клинических и нейропсихологических показателей. Выявлено, что пациенты с исходно низким общим баллом по шкале Lindmark (R=-0,48; р=0,02), а так же с низким баллом подшкалы «А» (нога на стороне пареза) (R=-0,35; р=0,05); баллом подшкалы «С» (подвижность) (R=-0,38; р=0,05) и баллом подшкалы «D» (баланс) (R=-0,37;

90

р=0,05), то есть основных подшкал, которые оказывают влияние на вертикальную устойчивость, имели высокие показатели площади СТГ.

У пациентов по шкале Бартель с выраженной зависимостью в посторонней помощи (n=33) были большие показатели площади СТГ

(R=-0,32; р=0,05). Площадь СТГ не зависела от патогенетического типа инсульта, пола пациентов, таких факторов риска как гипертоническая болезнь, атеросклероз, наличие в анамнезе инфаркта миокарда, а так же депрессивных расстройств.

Площадь СТГ после курса восстановительного лечения у пациентов

основной группы (n=50) сохранялась в прежнем объеме у пациентов с низким средним баллом подшкалы D-баланс Линдмарк ( R=-0,41; р=0,05), а так же с низким баллом подшкалы «А» (нога на стороне пареза) (R=-0,39;

р=0,05). Площадь СТГ после занятий в ЛК |

уменьшилась у |

пациентов |

||||||||

с высоким показателем delta Lindmark (R=-0,37; р=0,05). |

В контрольной |

|||||||||

группе, |

достоверных |

корреляционных |

|

связей |

клинических |

|||||

и нейрофизиологических |

показателей |

после лечения, выявлено |

|

не |

было. |

|||||

(Таблица №2). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица |

4.2 Сравнительная |

характеристика |

площади |

СТГ |

||||||

и клинических показателей. |

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

Основные характеристики |

|

|

R Spearman |

|

p-value |

||||

|

|

|

|

|

|

|||||

Площадь СТГ размер ишемического очага |

|

0,27 |

|

|

0,03 |

|||||

Площадь СТГ и средний балл Lindmark исходно |

|

-0,48 |

|

|

0,02 |

|||||

Площадь СТГ и подшкала «А» Lindmark исходно |

|

-0,35 |

|

|

0,05 |

|||||

Площадь |

СТГ |

и подшкала «С» (подвижность) |

-0,38 |

|

|

0,05 |

||||

Lindmark исходно |

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Площадь СТГ и подшкала «D» (баланс) исходно |

|

-0,37 |

|

|

0,05 |

|||||

Площадь СТГ и шкала Бартель (от 25-60 баллов) |

-0,32 |

|

|

0,05 |

||||||

исходно |

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

Площадь СТГ (основная группа) и подшкала «D» |

-0,41 |

|

|

0,05 |

||||||

(баланс) после ЛК |

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Площадь СТГ (основная группа) и подшкала «А» |

-0,39 |

|

|

0,05 |

||||||

Lindmark после ЛК |

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

||||

Площадь СТГ и Lindmark после ЛК |

|

|

-0,37 |

|

|

0,05 |

||||

Так |

же в |

проведен |

анализ динамики |

среднего |

положения |

ОЦД |

||||

во фронтальной плоскости у пациентов в раннем восстановительном периоде