- •Химическая классификация антраценпроиводных

- •3. Методы выделения

- •4. Качественный анализ фенолов и антраценпроизводных

- •2. Реакция сублимации или микровозгонки.

- •3. Реакция со спиртовым раствором ацетата магния.

- •4. Методы бумажной хроматографии и тсх

- •5. Количественное определение

- •1. Фотоэлектроколориметрический метод

- •1. Ботаническое описание:

- •2. Ареал:

- •Алоэ древовидного побеги боковые свежие –

Химическая классификация антраценпроиводных

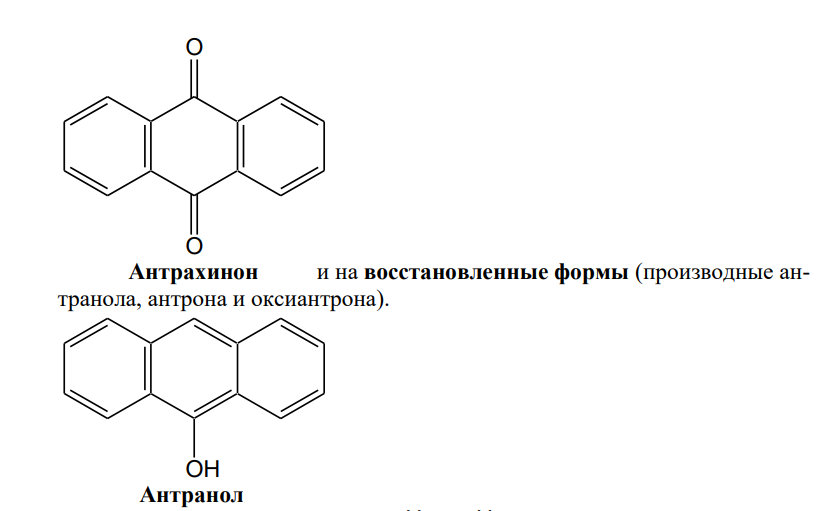

Антраценпроизводные – это большая группа природных соединений, в основе которых лежит ядро антрацена различной степени окисленности.

В зависимости от структуры углеродного скелета природные антраценпроизводные делятся на 3 основные группы:

1) соединения, содержащие 1 ядро антрацена (мономеры);

2)димеры, в которых 2 ядра антрацена соединены химической связью;

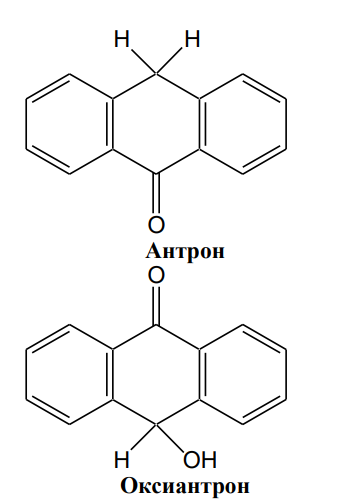

3)конденсированные антраценпроизводные, у которых антраценовые ядра (2 и более) имеют общие химические связи. В каждой из этих групп могут находиться функциональные группы, которые подразделяются на окисленные формы (антрахиноны)

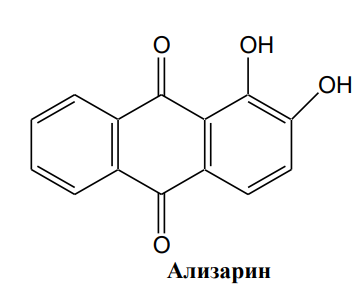

Большинство

природных антраценпроизводных относится

к типу антрахинона. В свою очередь

антрахиноны подразделяются на производные

хризацина и ализарина

3. Методы выделения

Из сырья антраценпроизводные экстрагируют водой или спиртом различной концентрации. Для получения агликонов гликозиды в растительном материале подвергают гидролизу, нагревая с кислотой (НСL, CH3СООН, Н2SО4) или ферментному расщеплению, затем свободные агликоны извлекают этиловым эфиром или хлороформом.

4. Качественный анализ фенолов и антраценпроизводных

1. Реакция со щелочью, которую можно провести в 3-х модификациях:

На сухом сырье: если нет дубильных веществ, и антраценпроизводные

присутствуют в окисленной форме;

С водным извлечением 1:10. При добавлении нескольких капель

10%-ного раствора щелочи образуется вишнево-красное окрашивание.

Реакция Борнтрегера. Позволяет обнаружить антрагликозиды и их

агликоны в окисленной и восстановленной форме.

Порошок сырья в кипятят несколько минут с 10% спирт. р-ром NaOH и фильтруют. По охлаждении фильтрат подкисляют разведенной HCl до слабокислой реакции и прибавляют 10 мл хлороформа; хлороформный слой окрашивается в желтый цвет; хлороформное извлечение взбалтывают с раствором аммиака, последний окрашивается в вишнево-красный цвет (эмодины), хлороформный слой остается окрашенным в желтый цвет (хризофанол).

1,8-диоксиантрахиноны окрашивают аммиачный слой в вишнево-красное окрашивание

1,4-диоксиантрахинонов – пурпурное окрашивание

1,2-диоксиантрахинонов – фиолетовое окрашивание

2. Реакция сублимации или микровозгонки.

На дно сухой пробирки помещают измельченное сырье и осторожно нагревают, держа пробирку почти горизонтально. Температура сублимации – 210°С.

Сублимат конденсируется на холодных участках пробирки в виде желтых

капель или желтых игольчатых кристаллов. После остывания пробирки к сублимату прибавляют каплю 5%-ного NaОН в этиловом спирте; появляется яркое красное или фиолетовое окрашивание в зависимости от состава антраценпронзводных (образование фенолятов).

Сущность реакции: содержащиеся в растительном материале антрагликозиды при высокой температуре расщепляются с образованием свободных агликонов; одновременно производные антрона и антронола окисляются до антрахинонов, которые возгоняются.