Цель: ознакомиться с зажимными механизмами: рычажного, клинового, резьбового и эксцентрикового типа. Рассчитать силу зажима для этих механизмов.

Рычажные механизмы.

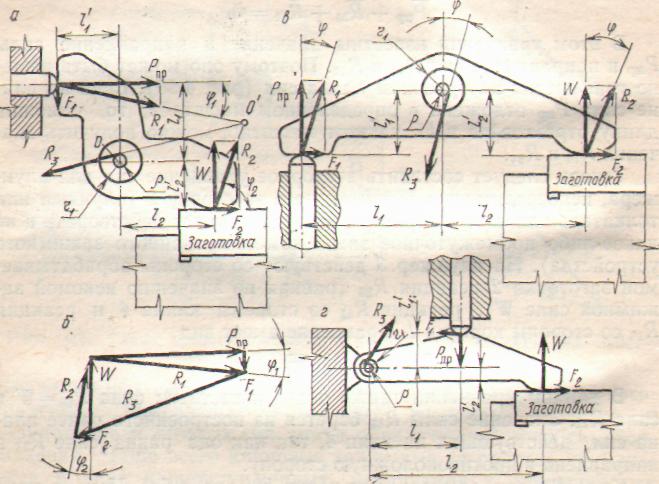

Рычажные зажимные устройства (рис. 1) чаще всего применяются в сложных зажимных системах. С помощью рычагов можно изменять значение и направление действия сил, а также закреплять заготовки в двух местах. Рычажные механизмы имеют несложную конструкцию, обеспечивают постоянство усилия зажима, просты и надежны в эксплуатации. Их недостаток — отсутствие самоторможения.

Расчет рычажных

устройств сводится к выявлению

соотношения сил зажима W

и привода Р![]() .

Для двухплечевого изогнутого рычага

с учетом сил трения его можно найти из

условия (уравнения) равновесия —

равенства нулю суммы моментов относительно

оси вращения О

(рис. 1.а):

.

Для двухплечевого изогнутого рычага

с учетом сил трения его можно найти из

условия (уравнения) равновесия —

равенства нулю суммы моментов относительно

оси вращения О

(рис. 1.а):

![]()

где![]() —

плечи действия сил W,

Рпр

и сил трения

—

плечи действия сил W,

Рпр

и сил трения

![]()

![]() =

=

![]() ,

F2

= Wf

,

F2

= Wf![]() ,

мм;

R3—

общая реакция оси (цапфы) рычага,

направленная

из точки О

пересечения

равнодействующих R

,

мм;

R3—

общая реакция оси (цапфы) рычага,

направленная

из точки О

пересечения

равнодействующих R![]() и R2

по касательной

к окружности радиусом

и R2

по касательной

к окружности радиусом

![]() и определяемая из силового многоугольника

(рис.1.6);

и определяемая из силового многоугольника

(рис.1.6);

при равных углах

трения

![]()

при

![]()

![]()

при

![]()

![]() при

при

![]()

![]() ;

;

— радиус круга

трения в цапфе,

= f'r

(здесь

![]() — коэффициент трения в цапфе;

= 0,18...0,20; г — радиус цапфы), мм.

— коэффициент трения в цапфе;

= 0,18...0,20; г — радиус цапфы), мм.

После подстановки

значений R3

в уравнение

равновесия можно получить формулы

расчета

![]() по известным значениям W

для различных

условий:

по известным значениям W

для различных

условий:

при

![]()

при

![]()

![]()

при

![]()

Для двухплечевых

прямых рычагов (рис.1.в, г)

уравнение

равновесия будет таким же, как и в

предыдущем случае. После подстановки

в уравнение значения R3=

(

+W)

(l/cos![]() )

и решения его относительно

получим

формулу расчета силы привода по известной

силе зажима W:

)

и решения его относительно

получим

формулу расчета силы привода по известной

силе зажима W:

![]()

Упрощенный расчет рычажных зажимных устройств (без учета сил трения) можно вести из условия равновесия рычагов при действии создаваемых силами и W моментов относительно осей вращения. Для зажимных устройств, представленных на рис.1 условие равновесия без учета сил трения выразится равенством

![]()

отсюда

Pnp=Wl2/l

Коэффициент

усиления ky=

W/![]()

Рассчитываем силу зажима:

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Рис.1. Рычажные зажимные устройства со схемами действия сил а-двухплечевой изогнутый рычаг; б-силовой многоугольник(план сил); в,г-двухплечевые прямые рычаги

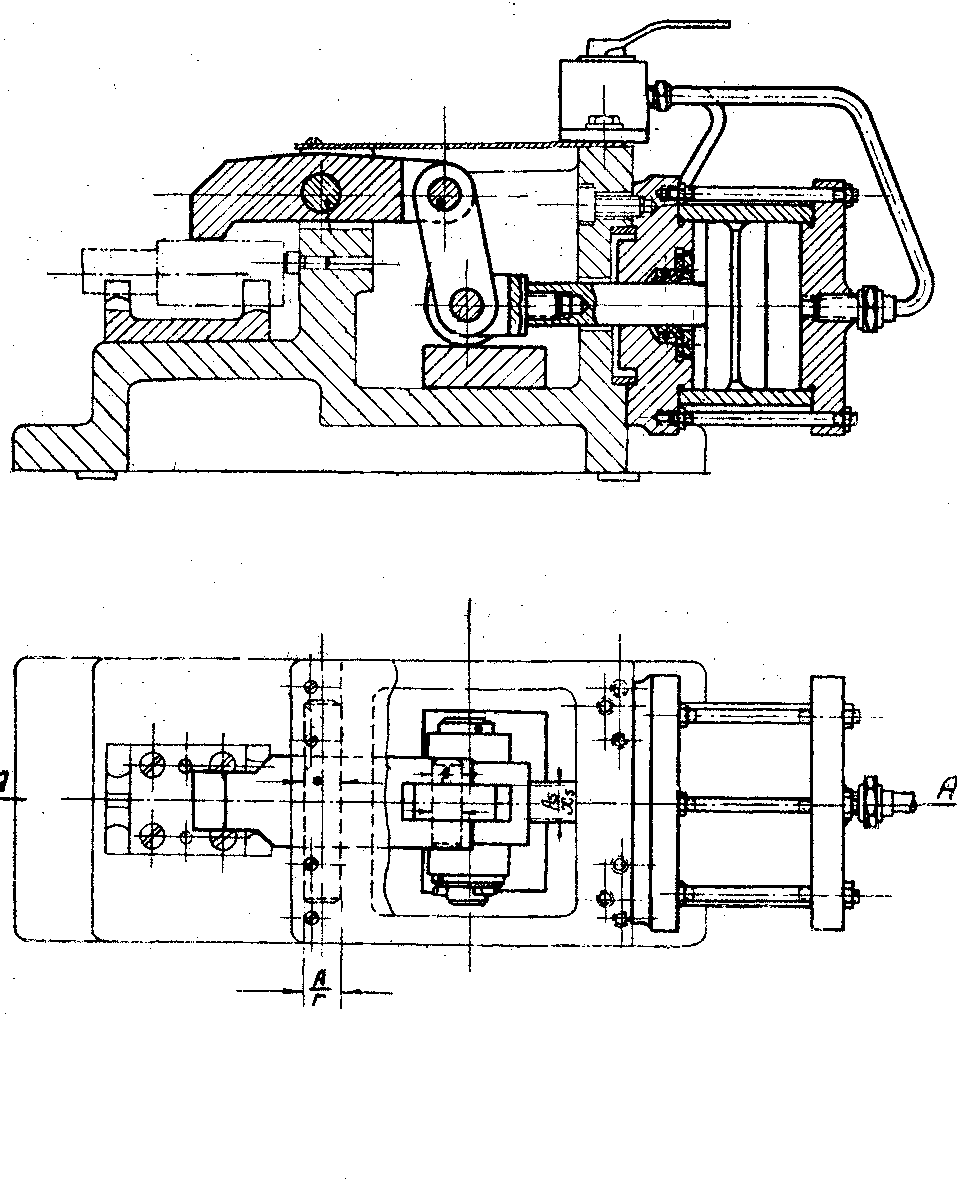

Рис. 2. Рычажный механизм зажима.

Клиновые механизмы.

Клиновые механизмы компактны по конструкции, обеспечивают постоянство сил закрепления и самоторможение, однако требуют хорошей защиты от загрязнения и попадания стружки. Клиновые механизмы, используемые в станочных приспособлениях, бывают с односкосым клином без роликов и с роликами, которые обычно применяются в качестве усилителей пневмо- и гидроприводов, и многоклиновые самоцентрирующие, используемые в конструкциях патронов и оправок.

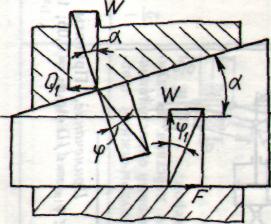

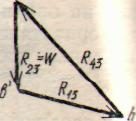

Исходя из условия равновесия клинового механизма с односкосым клином с трением на обеих поверхностях клина (рис. 3), усилие зажима можно рассчитать по формуле

![]()

где Q

— усилие,

приложенное к клину, Н;

![]() —

угол скоса клина, град;

— угол трения на наклонной плоскости

клина;

—

угол скоса клина, град;

— угол трения на наклонной плоскости

клина;

![]() —

угол трения на горизонтальной плоскости

клина.

—

угол трения на горизонтальной плоскости

клина.

При том же условии для клинового механизма с односкосным клином с двумя роликами усилие зажима равно:

![]()

где

![]() —

соответственно приведенный угол трения

качения на наклонной и горизонтальной

плоскостях клина.

—

соответственно приведенный угол трения

качения на наклонной и горизонтальной

плоскостях клина.

В многоклиновых самоцентрирующих механизмах усилие зажима каждым клином равно W/п, где п — число клиновых элементов в механизме.

Отношение усилия зажима W к исходной силе привода Q является передаточным отношением сил i=W/Q.

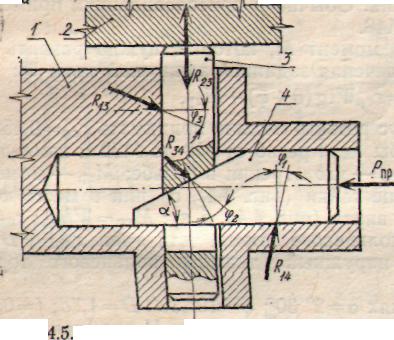

Клиновые зажимные устройства используются для непосредственного зажима заготовок (реже) и в сложных зажимных системах (чаще). Эти устройства просты в изготовлении, компакты, позволяют изменять значение и направление зажимных сил, могут обладать свойством самоторможения. Чаще всего клиновые зажимные устройства применяются в виде клиноплунжерных механизмов (рис. 4) с одноопорными (консольными) и двухопорными плунжерами, без роликов и с роликами; с односкосными и двухскосными клиньями с опорой на поверхность корпуса и на ролики; с двухсторонними и круговыми (в виде конических поверхностей) клиньями, с двумя и более консольными плунжерами с роликами и без роликов; с другими схемами устройства.

Рассчитываем силу зажима:

![]()

Где α=5˚ при f=0.1 tgφ=f=0.1, φ=5.7˚

φ1 - угол трения на поверхности скоса,

φ2 - угол трения на прямой поверхности.

![]()

![]()