- •1. Правоохранительная деятельность, ее отличительные признаки и основные направления (функции).

- •2. Понятие, виды и классификация правоохранительных органов.

- •3. Предмет и система курса “Правоохранительные органы”.

- •4. Конституция рф и ее значение для организации и деятельности правоохранительных органов.

- •5. Понятие судебной власти, ее социальное предназначение.

- •6. Полномочия судебной власти: общая характеристика.

- •7. Понятие судебной системы, ее структура. Задачи и содержание реформы Верховного Суда рф.

- •3. К федеральным судам относятся:

- •Задачи и содержание Реформы Верховного суда рф

- •1. Вс рф формируется по новым правилам

- •2. Структура вс рф изменилась

- •3. Вс рф переданы полномочия

- •4. Пересмотрен размер госпошлины, уплачиваемой

- •5. Соотношение практики

- •6. Значение постановлений вас рф для пересмотра судебных актов

- •8. Судебные инстанции: понятие, виды и задачи.

- •9. Понятие правосудия, его отличительные признаки.

- •2. Признаки правосудия:

- •10. Понятие, значение, система и классификация принципов (основ) правосудия.

- •11. Принцип законности.

- •12. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении правосудия.

- •13. Принцип отправления правосудия только судом.

- •14. Законность, компетентность и беспристрастность суда как одна из демократических основ правосудия.

- •15. Составы суда при разбирательстве судебных дел.

- •16. Независимость судей и подчинение их только закону. Гарантии независимости.

- •17. Осуществление правосудия на началах равенства граждан перед законом и судом.

- •18. Право на судебную защиту как один из принципов правосудия.

- •19. Состязательность и равноправие сторон как одна из основ правосудия.

- •20. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому и подсудимому права на защиту.

- •21. Презумпция невиновности, ее значение для гарантий прав личности.

- •22. Открытое разбирательство во всех судах; изъятия из этого принципа.

- •23. Обеспечение доступа к информации о деятельности судов.

- •24. Принцип обеспечения возможности пользования в суде родным языком.

- •25. Суд присяжных: понятие, происхождение и основные этапы развития в России.

- •26. Районные суды: полномочия, организация работы, вспомогательный аппарат.

- •27. Общая характеристика порядка назначения и полномочий председателей судов.

- •28. Верховные суды республик, краевые, областные и приравненные к ним суды общей юрисдикции, их организация и полномочия

- •3. Президиум суда:

- •29. Судебные коллегии верховных судов республик, краевых, областных и приравненных к ним иных судов общей юрисдикции.

- •30. Президиум верховного суда республики, краевого, областного и приравненных к ним судов общей юрисдикции: состав, порядок формирования и полномочия.

- •31. Военные суды, их подведомственность, построение и место в судебной системе.

- •1. Характеристика военных судов:

- •2. Подведомственность военных судов:

- •6.1. Московскому окружному военному суду, Северо-Кавказскому окружному военному суду и Приволжскому окружному военному суду подсудны:

- •32. Верховный Суд рф: его место в судебной системе, основные задачи и полномочия.

- •33. Структура Верховного Суда рф; общая характеристика полномочий структурных подразделений, выполняющих судебные функции.

- •1.Верховный Суд Российской Федерации состоит из ста семидесяти судей.

- •34. Судебные коллегии Верховного Суда рф, их состав и полномочия.

- •35. Президиум Верховного Суда рф, его формирование и полномочия.

- •36. Состав и полномочия Пленума Верховного Суда рф.

- •37. Разъяснения Пленума Верховного Суда рф по вопросам судебной практики, их юридическое значение.

- •38. Система арбитражных судов, их подведомственность.

- •40. Арбитражные апелляционные суды, их основные полномочия.

- •41. Федеральные арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды), их организация и полномочия.

- •42. Суд по интеллектуальным правам.

- •43. Третейские суды, их виды, порядок образования и обеспечение исполнения решений.

- •44. Процедура медиации: понятие и порядок проведения.

- •45. Дисциплинарная коллегия Верховного Суда рф: порядок формирования и основные полномочия.

- •46. Конституционный Суд рф: его место в судебной системе и основные полномочия.

- •47. Организационные формы конституционного судопроизводства.

- •48. Виды решений Конституционного Суда рф, их юридическое значение.

- •Глава VIII. Решения конституционного суда российской федерации

- •49. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации.

- •§ 76. Взаимодействие Конституционного Суда с иными судами и с органами конституционного (уставного) контроля субъектов Российской Федерации

- •50. Мировые судьи, их место и роль в судебной системе.

- •51. Статус судьи.

- •52. Требования, предъявляемые к кандидатам на судейские должности.

- •53. Экзаменационные комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи: порядок формирования и полномочия.

- •2. Полномочия экзаменационных комиссий

- •54. Порядок проведения квалификационного экзамена на должность судьи.

- •55. Порядок наделения полномочиями судьи.

- •56. Основания и порядок приостановления и прекращения полномочий судей.

- •5. Приостановление полномочий

- •6. Прекращение полномочий; институт отставки судей

- •57. Гарантии неприкосновенности судей.

- •6. Решение об избрании в отношении судьи в качестве меры пресечения заключения под стражу принимается:

- •58. Судейское сообщество, его органы и их полномочия.

- •59. Квалификационные коллегии судей: состав, порядок формирования и полномочия.

- •60. Квалификационная аттестация судей, ее значение.

- •61. Присяжные заседатели, порядок их отбора и права при отправлении правосудия.

- •62. Арбитражные заседатели: порядок наделения полномочиями и права при отправлении правосудия.

- •63. Российские судебные установления в 1864—1917 гг., их система.

- •Судебная система до 1917 года, включая судебно-правовую реформу второй половины XIX века

- •64. Основные этапы эволюции российской судебной системы в 1917—88 гг.

- •65. Современная судебная реформа, ее ход и основные итоги.

- •66. Организационное обеспечение деятельности судов: понятие, круг органов и должностных лиц, ответственных за него, их основные полномочия.

- •67. Судебный департамент при Верховном Суде рф; система его органов и их полномочия.

- •(Источник: фз «о Судебном департаменте при Верховном Суде рф» от 08.01.98)

- •Управление судебного департамента в субъекте рф

- •2. Начальник управления Судебного департамента (назначается и освобождается от должности Гендиректором Судебного департамента по согласованию с председателем суда среднего звена субъекта)

- •3. Администратор суда

- •68. Администраторы судов, их основные полномочия.

- •(Источник: фз «о Судебном департаменте при Верховном Суде рф» от 08.01.98)

- •69. Федеральная служба судебных приставов, ее построение и основные задачи.

- •70. Министерство юстиции рф; основные направления его сферы деятельности, система подведомственных служб, органов и учреждений.

- •I. Общие положения

- •III. Организация деятельности

- •71. Основные направления деятельности прокуратуры, их общая характеристика.

- •72. Прокурорский надзор: понятие и общая характеристика его отраслей.

- •Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина

- •73. Протест и представление прокурора, иные формы его реагирования на нарушения закона.

- •74. Система органов прокуратуры.

- •Систему прокуратуры Российской Федерации составляют:

- •75. Военная прокуратура, ее организация и функции.

- •76. Основные виды государственной деятельности по выявлению и расследованию преступлений.

- •77. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их полномочия при выявлении и раскрытии преступлений.

- •78. Органы дознания и должностные лица, уполномоченные производить неотложные следственные действия; их виды и основные задачи.

- •79. Полиция: основы организации и роль в выявлении, предупреждении, пресечении и расследовании преступлений.

- •80. Органы предварительного следствия, их виды и организация, основные полномочия.

- •81. Следователь и дознаватель, общая характеристика их прав и обязанностей при расследовании уголовных дел.

- •82. Адвокатская деятельность и адвокатура: понятие и задачи.

- •83. Статус адвоката: понятие и порядок присвоения, приостановления, восстановления и прекращения. Региональный реестр адвокатов.

- •84. Формы организации адвокатской деятельности: общая характеристика.

- •85. Органы самоуправления адвокатских палат субъектов рф, порядок их образования, состав и полномочия.

- •86. Квалификационная комиссия адвокатской палаты: порядок образования и полномочия.

- •87. Федеральная палата адвокатов, ее органы самоуправления и их полномочия.

- •88. Нотариат, его основные задачи и организация. Органы контроля над деятельностью нотариусов.

- •89. Нотариусы, занимающиеся частной практикой; нотариальные палаты, основы их организации.

- •90. Бесплатная юридическая помощь в Российской Федерации: понятие, виды, основные принципы оказания.

37. Разъяснения Пленума Верховного Суда рф по вопросам судебной практики, их юридическое значение.

Обязательный для исполнения нижестоящими судами характер содержащихся в постановлениях Пленумов Верховного Суда СССР (РСФСР, РФ), а с созданием системы арбитражных судов и постановлений Пленумов Высшего Арбитражного Суда РФ сохранялся вплоть до 1997 года.

После поступившего обращения Конституционный Суд РФ своим Постановлением от 17 ноября 1997 г. N 17-П признал, что такое положение не соответствует Конституции России. Основной Закон государства, объявившего себя правовым и светским (ст. 1), провозглашает, что при вынесении решения "судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону" (ч. 1 ст. 120).

Судебное толкование действующего законодательства России, как один из способов толкования, имеет важное значение для правильного и единообразного правоприменения. Разъяснения, которые в соответствии с Конституцией Российской Федерации уполномочен давать Пленум Верховного Суда РФ, по своей юридической природе не являются формально обязательными для судов различных инстанций. Но их значение нельзя преуменьшать хотя бы потому, что в случае обжалования приговора, не соответствующего постановлению Пленума Верховного Суда РФ, он будет отменен или изменен.

Иногда постановления Пленума Верховного Суда РФ восполняют несовершенство действующего процессуального законодательства. Проиллюстрируем это на следующем примере. Председатель Конституционного Суда РФ В. Зорькин отметил, что если отсутствует законодательная норма, предусматривающая судебную защиту для жертвы преступления, то нет справедливого правосудия. "Суды должны принимать такие дела к производству и пересматривать их, исходя из требований Конституции и с учетом соответствующих наших постановлений. Иначе мы лишим граждан доступа к правосудию"

Роль того или иного судебного органа, который относится к системе судов общей юрисдикции, в выработке судебной политики определяется в первую очередь территориальным масштабом его деятельности. Высшей судебной инстанцией по уголовным и гражданским делам является Верховный Суд Российской Федерации, который оказывает активное влияние на правовую политику государства в самых разнообразных юридических формах. Пленум Верховного Суда РФ издает разъяснения по вопросам толкования и применения законодательства в судебной практике. Значение этих разъяснений для текущей деятельности нижестоящих судов не подлежит сомнению, однако не вполне ясной остается их правовая природа. По мнению С.И. Орешкина, отнесение указанных разъяснений к судебным прецедентам представляется малообоснованным В соответствии с общепринятым теоретическим подходом, судебный прецедент есть решение суда по конкретному делу, служащее обязательным образцом при рассмотрении и разрешении иных аналогичных дел. В ряде случаев считается, что прецедент создается не одним, а несколькими решениями . Однако разъяснения Пленума Верховного Суда РФ вообще не являются решениями по конкретным делам. Они применяются не по аналогии, поскольку содержащиеся в них положения сформулированы не в индивидуализированном, а в обобщенном виде. Следовательно, мы имеем дело с иным, нежели судебный прецедент, правовым явлением.

Очевидно, что разъяснения Пленума Верховного Суда РФ представляют собой акты официального толкования права, поскольку в них дается конкретизация общих формулировок уголовного, гражданского, процессуального и другого законодательства; в случаях, когда существуют разночтения в трактовке тех или иных терминов, норм и т.п., разъяснения указывают на тот вариант, который является наиболее приемлемым. Однако в этой связи неизбежно возникает вопрос о том, являются ли данные документы источниками права, поскольку от этого будет напрямую зависеть степень их обязательности для судов и других субъектов права.

Думается, что накопилось достаточно аргументов в пользу признания разъяснений Верховного Суда РФ источниками российского права. В частности, по общему правилу следует считать обязательными все решения судов, принятые в рамках их компетенции. Такая ситуация существует и на практике, поскольку имеется достаточно высокая дисциплина подчинения нижестоящих судов данным разъяснениям Верховного Суда РФ. Можно говорить об их фактической обязанности для судов общей юрисдикции, поскольку Верховный Суд РФ исходит из правильности предложенного им толкования права, а значит, решения нижестоящего суда, вступающие в противоречие с его позицией, при обжаловании с высокой степенью вероятности будут отменены как незаконные.

Таким образом, признак общеобязательности у разъяснений Верховного Суда РФ присутствует. Нормативность этих разъяснений выражается в самом абстрактном способе их изложения, неперсонифицированном характере и возможности неоднократного применения. Что касается формальной определенности, то это свойство с предельной наглядностью проявляется в официальном документальном закреплении разъяснений, в виде постановлений Пленума Верховного Суда РФ, особом порядке создания, публикации и т.п. Поэтому разъяснения Верховного Суда РФ по вопросам судебной практики, по существу, обладают всеми основными признаками нормативно-правового акта.

То обстоятельство, что данные разъяснения являются актами официального толкования права, нисколько не препятствуют им одновременно быть источниками права. Собственно, это качество вообще характерно для всех актов официального толкования. Данное положение доказывается тем, что в таких актах содержится не простое повторение разъяснения закона, так как в этом не было бы никакой необходимости, а фактически формулируются новые нормативные положения, отсутствующие в исходном тексте закона, подвергаемого толкованию. Точка зрения В.С. Нерсесянца в отношении того, что признание разъяснений Верховного Суда РФ источниками права противоречит принципу разделения властей и что в действующей правовой системе судебные органы правотворческими полномочиями не наделены , не выглядят убедительными. Что касается принципа разделения властей, то он не предполагает монопольного закрепления каждого вида юридической деятельности только за одной ветвью власти. Действительно, правосудие может осуществляться только органами судебной власти, однако нет оснований по аналогии переносить это же требование на правотворческую деятельность. Есть основания полагать, что правотворчество представляет собой универсальный вид юридической деятельности, свойственный органам публичной власти как таковым. При этом, конечно, необходимо принимать во внимание, что существует профильная правотворческая власть - законодательная, для других ветвей власти правотворчество является вторичным, не основным занятием.

***

Существует также мнение о том, что постановления Пленума Верховного Суда РФ не являются нормативными правовыми актами по двум причинам. Во-первых, в законодательно закрепленную компетенцию Пленума не входит специальное полномочие по изданию правовых норм. Во-вторых, для нормативно-правовых актов характерна единая правотворческая природа, специальная нацеленность именно на установление норм права, в то время как правовая природа постановлений Пленума характеризуется неоднородностью: они могут являться одновременно и источниками права, и актами толкования, в некоторых случаях выполнять и иные функции. Данную точку зрения высказывает в своем диссертационном исследовании О.В. Попов, который наряду с этим указывает, что постановления Пленума Верховного Суда РФ - это типичные и наиболее распространенные в РФ источники создаваемого судами права, в отличие от судебного прецедента. Объясняется это главным образом тем, что отечественная правовая система традиционно тяготеет не к судебному прецеденту, а к нормативно-правовому акту. Поэтому создаваемые судами нормы в своем большинстве выражаются в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, которые по своей природе имеют большее сходство с нормативными правовыми актами.

В арсенале Верховного Суда РФ имеется еще один способ воздействия на судебную политику - составление обзоров судебной практики. В данном случае Верховный Суд РФ не устанавливает никаких общих и тем более императивных правил, а лишь обращает внимание судов на типичные случаи, встречающиеся в их деятельности, на допускаемые судебные ошибки и т.п. Издание таких обзоров представляет собой не прямую, а косвенную организационную форму влияния высшей судебной инстанции на складывание стабильной судебной практики по конкретным категориям уголовных и гражданских дел.

Возможности краевых, областных, республиканских и т.п. судов общей юрисдикции по выработке судебной политики, естественно, гораздо скромнее. Тем не менее при наличии устойчивой позиции по конкретным правовым вопросам данные судебные органы способны заметно подействовать на изменение юридического климата в соответствующем регионе. Издание этими судами каких-либо разъяснений не предусматривается, однако составление обзоров судебной практики возможно. Наконец, решение и приговоры этих судов могут приобрести прецедентный характер, причем не только на территории данного региона. Несомненно, существует влияние суда субъекта РФ на практику рассмотрения и разрешения отдельных категорий дел судами, которые в своей деятельности ориентируются на политику этой инстанции в сфере оценки законности и справедливости выносимых приговоров и решений.

Пожалуй, не приходится говорить о существенном влиянии на судебную политику таких звеньев судебной системы, как районные (городские) суды и тем более мировые судьи - за редким исключением, когда ими рассматриваются дела высокой общественной значимости или когда решения этих судов становятся предметом оценки со стороны вышестоящих судебных инстанций. При этом решения судов общей юрисдикции, находящихся ниже Верховного Суда РФ, источником права не являются, поскольку касаются дел, имеющих частную значимость и поскольку по сходным делам ими могут быть принятые разные решения.

Наиболее значимые результаты судебной политики формируются высшими судебными органами и принимаются в виде постановлений Конституционного Суда РФ, постановлений Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ. Данные судебные акты содержат правовые позиции, которые разъясняют, толкуют нормы права, а в некоторых случаях содержат нормы судейского права, обязательные для применения в регулировании спорных правоотношений. Следует согласиться с мнением И.Б. Михайловской о том, что наиболее отчетливые очертания политика судебной власти приобретает в решениях высших судебных органов.

***

Вместе с тем, анализируя средства судебной политики, мы пришли к выводу о том, что процесс подготовки и принятия правовых актов в данной области носит хаотичный, непоследовательный характер. Многие из вносимых в процессуальное и судоустройственное законодательство изменений и дополнений являются точечными, обладают частным характером, отражая интересы ведомств, тех или иных экономических структур.

Конечной целью судебной политики является формирование судебной системы, способной защищать, а в случае необходимости - восстанавливать права и законные интересы субъектов правоотношений. И в этом смысле именно различные виды правовых актов, к числу которых относятся акты Верховного Суда РФ, выступают средствами достижения обозначенных целей.

Следует отметить тот факт, что судебная политика и судебная практика тесно взаимосвязаны, содействуют друг другу при осуществлении правосудия. Если первая выступает определенным ориентиром для второй, то вторая - средством выстраивания и реализации первой. Иными словами, с одной стороны, судебная политика есть своеобразный "маяк" для судебной практики, способствующий ее развертыванию в том или ином направлении. С другой же стороны, судебная практика, под которой понимается деятельность судей, основанная на их юридическом опыте и направленная на единообразное понимание и применение норм права, может использоваться как инструмент судебной политики, как средство ее формирования и реализации.

Дача разъяснений по вопросам судебной практики

"Становление и развитие судебной власти в РФ", Лебедев

как обеспечивается единообразие судебной практики?

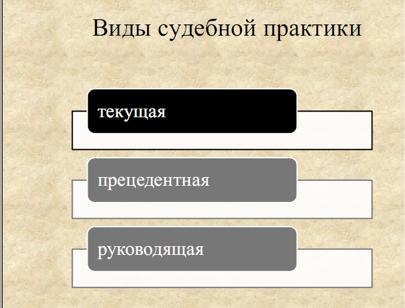

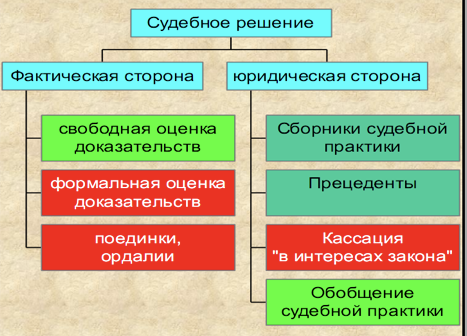

судебное решение имеет фактическую и правовую стороны. деятельность судьи по установлению фактических обстоятельств не может быть формализована, оценка доказательств у нас производится "по внутреннему убеждению". аналоги - ордалия и формализованная система доказательств, обе крайне неудачны.

в континентальной системе для обеспечения единообразия практики используются следующие методы. во Франции есть кассация в интересах сторон и кассация в интересах закона (когда возможность обращения в суд утрачена). обратиться с кассацией в интересах закона значит обратиться, понимая, что реальных последствий ничего не будет. зачем? чтобы КС сформулировал правило поведения на будущее время в условиях отсутствия прецедентный системы.

и ещё один способ - обобщение судебной практики высшей учебной инстанции и толкование закона на основе этих обобщений и доктрины.

какова правовая природа разъяснений?

дело в том, что эта деятельность имеет как черты судебной (судьями для судей по материалам судебной практики), так и законодательность (коллегиальность, вне состязательной нормы, публикование). это смешение порождает вопрос о том, являются ли разъяснения Пленума источниками права, а если и являются, то какими?

Демидов, бывший Секретарь Пленума, полагает, что постановление Пленума - обычный судебный прецедент, а значит источник права и обязателен к применению

Лебедев считал, что это особый источник права

Абросимова Е. Б. считала, что это подзаконные нормативные акты, значит обязательны

Новицкий считал, что постановления Пленума не источники власти, потому что это толкования, так как этим занимаются судьи.

ни один акт не управомочил ВС к правотворчеству.

юридическая сила? обязательно или нет? то, что это источник права, не значит, что оно не обязательно. так и здесь. постановления обеспечены обязательностью.

есть и постановления, производящие на свет новые нормы права.