- •СОДЕРЖАНИЕ

- •ВВЕДЕНИЕ

- •Методические указания для студентов

- •Введение

- •Учебно-методическая структура модуля

- •Методическая программа модуля

- •1. УЧЕБНЫЙ БЛОК «ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ЗАРЯДОВ»

- •Введение

- •Учебная программа блока

- •Цель обучения

- •1.1. Краткое содержание теоретического материала

- •1.2. Методические указания к лекционным занятиям

- •1.3. Методические указания к практическим занятиям

- •1.4. Примеры решения задач

- •1.5. Задачи для самостоятельного решения

- •Учебная программа блока

- •Цели обучения

- •2.1. Краткое содержание теоретического материала

- •2.4. Примеры решения задач

- •2.5. Задачи для самостоятельного решения

- •Введение

- •Методическая программа модуля

- •1. УЧЕБНЫЙ БЛОК «МАГНИТНОЕ ПОЛЕ»

- •Введение

- •Учебная программа блока

- •Цели обучения

- •1.1. Краткое содержание теоретического материала

- •1.2. Методические указания к лекционным занятиям

- •1.4. Примеры решения задач

- •1.5. Задачи для самостоятельного решения

- •Введение

- •Учебная программа блока

- •Цели обучения

- •2.1. Краткое содержание теоретического материала

- •2.2. Методические указания к лекционным занятиям

- •2.4. Примеры решения задач

- •2.5. Задачи для самостоятельного решения

- •3. УЧЕБНЫЙ БЛОК «ОСНОВЫ ТЕОРИИ МАКСВЕЛЛА»

- •Введение

- •Учебная программа блока

- •Цели обучения

- •3.1. Краткое содержание теоретического материала

- •3.2. Методические указания к лекционным занятиям

- •3.4 Примеры решения задач.

- •3.5 Задачи для самостоятельного решения.

- •Учебно-методическая структура модуля

- •1. УЧЕБНЫЙ БЛОК «ВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ»

- •Введение

- •Учебная программа блока

- •Цели обучения

- •1.1. Краткое содержание теоретического материала

- •1.2. Методические указания к лекционным занятиям

- •1.4. Примеры решения задач

- •1.5. Задачи для самостоятельного решения.

- •2. УЧЕБНЫЙ БЛОК «ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА»

- •Введение

- •Учебная программа блока

- •Цели обучения

- •2.1. Краткое содержание теоретического материала

- •2.2. Методические указания к лекционным занятиям

- •2.4. Примеры решения задач

- •2.5. Задачи для самостоятельного решения.

- •3. УЧЕБНЫЙ БЛОК «ВОЛНОВАЯ ОПТИКА»

- •Введение

- •Учебная программа блока

- •Цели обучения

- •3.1. Краткое содержание теоретического материала

- •3.2. Методические указания к лекционным занятиям

- •3.4. Примеры решения задач

- •3.5. Задачи для самостоятельного решения.

- •4. УЧЕБНЫЙ БЛОК «ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА»

- •Введение

- •Учебная программа блока

- •Цели обучения

- •4.1. Краткое содержание теоретического материала

- •4.2. Методические указания к лекционным занятиям

- •4.4. Примеры решения задач

- •4.5. Задачи для самостоятельного решения.

- •ЛИТЕРАТУРА

2.4. Примеры решения задач |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

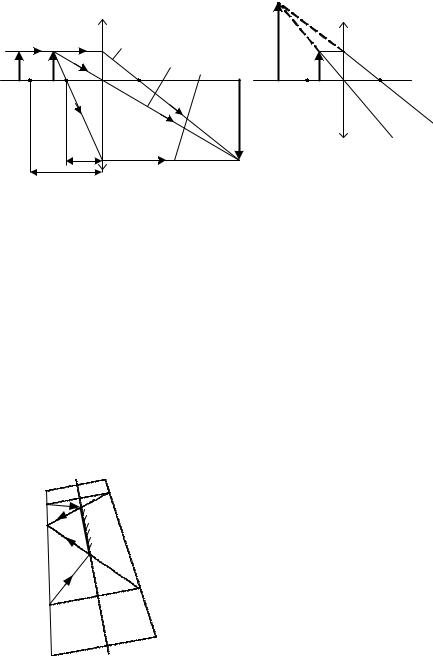

Построение изображения в тонких линзах |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

Изображение любой точки предмета в линзе находится в точке |

|||||||||||||||||

пересечения двух лучей (или их продолжений), вышедших из этой точки |

|||||||||||||||||

предмета и прошедших через линзу. Обычно для построения изображения |

|||||||||||||||||

используются два из трех лучей (рис. 2.17 а)): луч 1, проходящий без |

|||||||||||||||||

преломления через оптический центр линзы; луч, падающий параллельно |

|||||||||||||||||

главной оптической оси; после преломления в линзе этот луч (или его |

|||||||||||||||||

продолжение) проходит через задний (относительно предмета) главный |

|||||||||||||||||

фокус; |

луч (или |

его |

продолжение), |

который |

проходит через |

передний |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

B |

|

|

|

|

главный |

фокус |

и |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

после |

|||

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

2 |

|

|

|

|

B |

D |

|

преломления идет |

||||||||

|

|

|

|

1 |

|

F |

|

|

параллельно |

||||||||

|

|

|

F1 |

3 |

F1 |

|

O |

|

|

||||||||

|

F |

O |

|

|

|

|

|

A |

|

|

|

|

|

главной |

|||

|

|

|

|

|

A |

|

|

|

оптической оси. |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

f |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ход |

луча |

2 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

одинаков |

во |

всех |

|||||

2f |

|

|

а) |

|

|

|

б) |

|

|

двух |

случаях, |

а |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

Рис. 2.17 |

|

|

|

|

луч |

1 |

идет |

или |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

под |

|

|

большим |

|||

углом к оси (если расстояние от центра линзы до предмета меньше 2f, но |

|||||||||||||||||

больше f), или под меньшим (если расстояние больше 2f). Изображение |

|||||||||||||||||

получается действительное, перевернутое и либо уменьшенное, либо |

|||||||||||||||||

увеличенное. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Если предмет (стрелка АВ на рис. 2.17 б)) расположен между |

|||||||||||||||||

фокусом и линзой, то лучи BDF и ВО не пересекаются. Поэтому нужно |

|||||||||||||||||

строить |

пересечение |

их |

продолжений |

(см. |

пунктир на |

рис. |

2.17, |

б). |

|||||||||

Изображение |

|

мнимое (пересекаются не лучи, |

а их продолжения), |

||||||||||||||

A B |

|

||||||||||||||||

увеличенное, прямое. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

A |

D |

A1 |

|

|

|

Пример |

1. |

Человек |

смотрится |

в |

|||||||

K1 |

|

|

|

||||||||||||||

K |

|

|

|

|

зеркало, |

висящее на |

стене |

с |

небольшим |

||||||||

|

|

|

|

|

|||||||||||||

C |

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

наклоном. Постройте изображение человека |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

L1 |

|

в зеркале. Какую часть своего тела будет |

|||||||||||

L |

|

|

|

|

видеть |

человек? |

При |

построении |

можно |

||||||||

|

|

|

|

|

изобразить человека |

в виде |

отрезка |

АВ, |

|||||||||

|

|

|

|

B1 |

|

||||||||||||

B |

|

E |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

Рис. 2.18 |

|

238 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

расположив глаз в точке С. (Уровень 2).

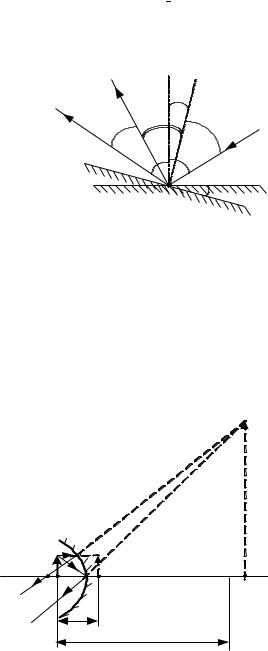

Решение. Построим (рис. 2.18) изображение крайних точек человека

А и В.Для этого на плоскость зеркала опускаем перпендикуляры AD и ВЕ и

продолжаем их за зеркало на расстояния, равные соответственно А1D =AD

и B1E=BE.

A1B1 - мнимое изображение человека АВ. Человек увидит только ту часть тела, лучи от которой после отражения попадут в глаз C, т.е. K1L1=KL.

Ответ: K1L1=KL.

Пример 2. На сколько градусов отклонится отраженный от зеркала

луч, если зеркало повернуть на 15°? (Уровень 2).

Решение: Пусть АО – падающий луч, MN – плоское зеркало. Угол АОС = α

|

|

|

|

|

|

– угол падения луча, угол СОВ = γ – |

|||

|

B |

C |

C |

|

угол отражения. По закону отражения |

||||

B |

|

1 |

|

|

γ = α. Следовательно, АОВ = 2α. |

||||

|

1 |

|

|||||||

A |

Повернем зеркало вокруг точки О |

||||||||

|

|

|

|||||||

|

N |

|

|

|

на угол φ. M'N' – новое положение |

||||

|

|

M |

|||||||

|

N |

|

O |

|

зеркала. ОС' |

– |

перпендикуляр к |

||

|

|

|

|

зеркалу. Углы С'ОС и МОМ' – углы с |

|||||

|

|

|

|

M |

|||||

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

соответственно |

перпендикулярными |

|||

|

|

Рис. 2.19 |

|

||||||

|

|

|

сторонами. Следовательно, C'OC = |

||||||

|

|

|

|

|

|

||||

φ. После поворота зеркала АОС' = α1– угол падения, |

C'OB' = γ1– угол |

||||||||

отражения, α1 = γ1. Из рисунка видно, что α1 = α - φ. Следовательно,

АОВ' = 2α1 = 2(α - φ). Искомый угол β = В'OB = 2α - 2α1 = 2α - 2(α - φ)

= 2φ; β = 30°.

|

|

B1 |

Ответ: β = 30°. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Пример 3. Чему равен радиус |

||||||

|

|

|

вогнутого зеркала, находящегося на |

||||||

|

|

H |

расстоянии 2,0 м от предмета, если его |

||||||

B |

B2 |

|

прямое |

изображение |

в |

полтора |

раза |

||

|

больше, |

чем |

в |

плоском |

зеркале, |

||||

F |

h |

|

|||||||

A |

A2 |

A |

находящемся на |

том |

же |

расстоянии от |

|||

|

|

1 |

|||||||

2d |

d f |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 2.20 |

|

239 |

|

|

|

|

|

|

предмета? (Уровень 3).

Решение. Так как изображение, даваемое вогнутым зеркалом, прямое и увеличенное, то предмет АВ находится между фокусом и полюсом зеркала. Запишем формулу сферического зеркала:

1 |

|

1 |

|

1 |

|

2 |

(1) |

|

|

F |

R |

||||

d |

f |

|

|

||||

На рисунке A1В1 – изображение предмета в сферическом зеркале, А2В2 – в плоском зеркале.

Линейное увеличение сферического зеркала

Г |

H |

|

f |

(2) |

|

|

|||

1 |

h |

|

d |

|

|

|

|

Размеры изображения в плоском зеркале всегда равны размерам предмета,

т.е. Г2= 1. Следовательно, |

Г1 |

= Г1 = 1,5. |

|

Г2 |

|||

|

|

Тогда f = Г1d.

Подставив значение f в формулу сферического зеркала , получим

1 |

|

1 |

|

2 |

. |

|

Г1d |

|

|||

d |

|

R |

|||

Откуда R = 2Г1d = 12 м.

Г1 1

Ответ: R = 12 м.

Пример 4. На нижнюю грань плоскопараллельной стеклянной пластинки ( nc 1,5) нанесена царапина. Наблюдатель, глядя сверху, видит царапину на расстоянии 4 см от верхней грани пластинки. Какова толщина

|

пластинки? (Уровень 4). |

|

||

d |

Решение: Пусть царапина находится в точке |

|||

|

А |

нижней |

поверхности |

стеклянной |

пластинки. Построим изображение точки А,

|

C |

D |

которое видит |

наблюдатель. |

Для этого |

|

h1 |

|

рассмотрим два луча: АС – луч, падающий |

||

h |

B |

|

|||

|

перпендикулярно |

на верхнюю |

поверхность |

||

|

A |

|

|||

|

|

|

|

|

|

пластинки; AD – луч, падающий на верхнюю поверхность под малым углом α. Из рисунка

видно, что точка В будет мнимым изображением точки А.

240

Рассмотрим ACD : АС = CD , или, поскольку АС = h и CD = d, то tg

h d . Отрезок d найдем из BCD : CD = СВ tg β, или, учитывая, что tg

CD = d и CD = h1, имеем d = h1tg β . Тогда h = h1 tg . Поскольку углы α и β tg

малы, отношение тангенсов этих углов можно заменить отношением их

синусов, т.е. |

tg |

|

sin |

. Следовательно, h = h1 |

sin |

. Но по закону |

tg |

|

|||||

|

|

|||||

|

|

sin |

sin |

|||

преломления sin = nв sin nc

ния воздуха nв = l. Тогда

Ответ: h = 0,06 м.

= 1 , так как абсолютный показатель преломле- nc

h = h1nс; h = 0,06 м.

|

|

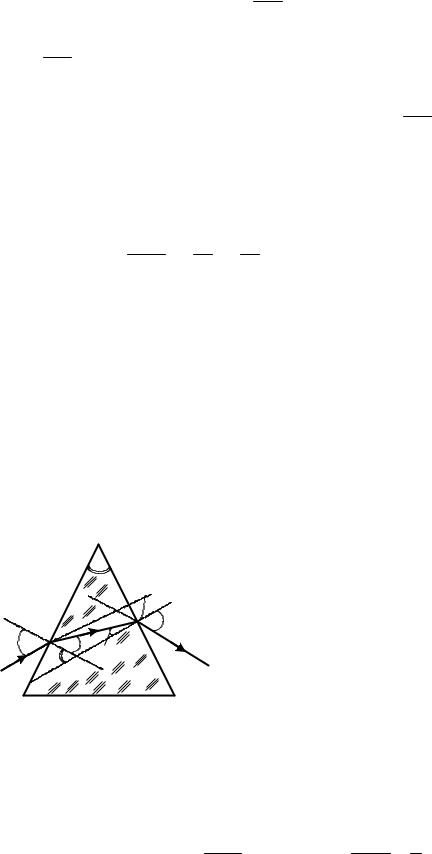

Пример 5. Луч света падает на переднюю грань трехгранной призмы |

|||||||||

|

с преломляющим углом φ. После преломления он попадает на заднюю |

||||||||||

|

грань призмы и выходит в воздух. Определите угол отклонения светового |

||||||||||

|

луча , если угол падения луча на переднюю грань равен α, а абсолютный |

||||||||||

|

показатель преломления материала призмы n. (Уровень 4). |

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

Решение: Ход луча в призме показан на |

||||||

|

|

|

B |

|

рисунке. |

Как |

внешний |

угол |

к |

АЕC угол |

|

|

|

|

|

|

отклонения равен |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

(i1 r1) (r2 i2 ) |

|

(1) |

||||

|

|

|

E |

|

|

|

|||||

i |

A |

r1 |

C |

r2 |

Кроме того, AВC = ADK = |

|

как углы, |

||||

|

|||||||||||

1 |

|

D |

i2 |

|

образованные |

взаимно |

перпендикулярными |

||||

|

K |

|

|

||||||||

|

|

|

сторонами .Угол ADK |

является |

внешним |

||||||

|

|

|

|

||||||||

|

|

Рис. 2.22 |

|

углом к |

ADC ,поэтому |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

i2 r1 |

|

(2) |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

Из уравнений (1) и (2) получим |

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

i1 r2 |

|

|

|

(3) |

||

Согласно закону преломления можно записать |

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

sini1 n , |

|

sini2 |

1 . |

|

|

(4) |

|

|

|

|

|

sin r1 |

|

sin r2 |

n |

|

|

|

241

Из уравнения (2) i2 r1 , поэтому

sin r2 nsin n sin cosr1 sin r1 cos .

Подставим в эту формулу значение sin r1 из (4):

|

|

sini |

|

|

|

|

sin |

2 i |

|

||||

sin r |

|

|

1 |

|

и cos r |

1 |

|

1 |

. |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

1 |

|

n |

|

|

|

|

1 |

|

|

n2 |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Тогда |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

sin r sin |

|

n |

2 sin |

2 i |

cos sini |

(5) |

|||||||

2 |

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

1 |

|

|

Сучетом уравнений (3) и (5) получаем выражение для угла δ:

i1 arcsin sin

n2 sin2 i1 cos sini1 .

n2 sin2 i1 cos sini1 .

Ответ: i1 arcsin sin

n2 sin2 i1 cos sini1 .

n2 sin2 i1 cos sini1 .

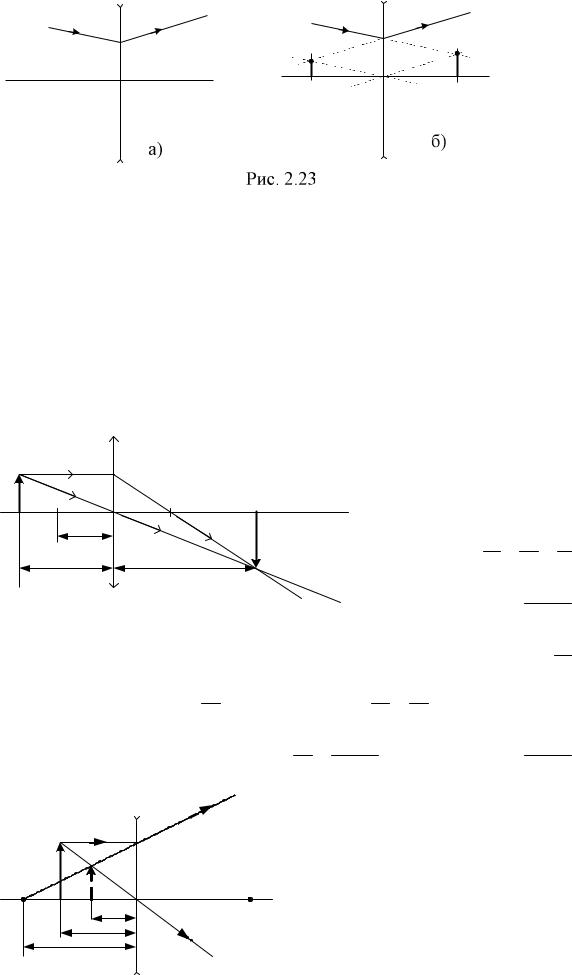

Пример 6. На рисунке 2.23 а) показан ход луча до и после его преломления в рассеивающей линзе. Найдите построением положение главных фокусов линзы. (Уровень 2).

Решение. Проведем побочную ось M M (рис. 2.23 б)), параллельную падающему лучу АВ. В рассеивающей линзе все лучи, параллельные данной оси M M , после преломления пойдут так, что их продолжения пересекутся в одной точке – побочном фокусе F'. Следовательно, если продолжим преломленный луч ВС до пересечения с побочной оптической осью M M , то найдём побочный фокус F'. Проведем через него фокальную плоскость, перпендикулярную главной оптической оси ММ, и

точка пересечения этой плоскости с главной осью и есть главный передний фокус линзы F, так как все фокусы лежат в фокальной плоскости, а

главный фокус - на главной оптической оси.

242

|

A |

|

C |

|

B |

M |

M |

|

A |

|

|

C |

|

M F |

|

|

|

||

|

B |

F M |

|||

M |

F |

M |

M |

F |

M |

|

Для нахождения заднего фокуса проводим побочную ось |

|

|

|

, |

||||||||||

|

M M |

|

|||||||||||||

параллельную преломленному лучу ВС. Продолжим падающий луч АВ до |

|||||||||||||||

|

|

|

|

и находим соответствующий побочный фокус |

|||||||||||

пересечения с осью M M |

|||||||||||||||

F . Проводим фокальную плоскость и находим задний побочный фокус F. |

|||||||||||||||

|

Пример 7. Предмет высотой 4 м находится на расстояние 6 м от |

|

|

||||||||||||

оптического центра собирающей линзы с фокусным расстоянием 2 м. |

|

|

|||||||||||||

Определите |

высоту изображения |

предмета. |

Постройте |

ход |

лучей. |

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

(Уровень 2). |

|

|

|

|

|

|

|

||

A |

|

|

|

|

|

|

|

Решение. |

|

|

|||||

|

|

|

|

Построение |

изображения |

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

h |

F |

|

F |

|

|

H предмета h приведено на |

|

|

|||||||

B |

|

f O |

|

|

рисунке |

2.24. |

Формула |

|

|

||||||

|

a1 |

|

a2 |

H |

|

тонкой линзы |

1 |

1 1 . |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

a1 |

a2 |

f |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Откуда |

|

a |

|

fa1 |

, |

|

|

||

|

|

|

Рис. 2.24 |

|

|

|

|

|

2 |

|

a1 f |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

увеличение линзы |

Г H . |

|

|

||||||

С другой стороны, Г a2 |

. Следовательно, H a2 . |

|

|

|

|

h |

|

|

|

||||||

Подставим сюда |

|

|

|||||||||||||

|

|

|

a1 |

|

|

h |

a1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

найденное значение a2 , получим |

H |

f . |

Откуда |

H= |

hf |

|

; |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

h |

a1 f |

|

|

|

|

a1 f |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

H= 2 м. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

B |

|

|

|

|

Ответ: H= 2 м. |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

B1 |

|

|

|

Пример 8. Предмет находится на |

||||||||||

|

h |

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

расстоянии |

10 |

см |

от |

|

линзы |

с |

|||||

|

F |

|

O |

|

|

||||||||||

|

A |

A1 |

a2 |

F |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

a |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

f |

1 |

|

|

243 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 2.25 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

оптической силой -5 дптр. На каком расстоянии человек, глядя через эту линзу, увидит изображение предмета и каким оно будет? (Уровень 2).

Решение. Так как D<O, то линза – рассеивающая (рис. 2.25). Для рассеивающей линзы формула тонкой линзы имеет вид

|

1 |

|

1 |

|

1 |

D . |

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

a1 a2 |

|

f |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

a2 |

a1 |

|

Отсюда расстояние от линзы до изображения |

|

. |

|||||||||||||

1 a D |

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

Подставив числовые значения, получим |

a2 = 6 см. |

|

|

||||||||||||

Линейное увеличение |

Г = |

a2 |

; |

Г = 0,6. |

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

a1 |

|

|

|

|

|

Ответ: Г = |

a2 |

; |

Г = 0,6. |

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

a1 |

|

|

|

|

|

|

|

||

Пример 9. Поместив на расстоянии 20 см от линзы свечу, получили на экране изображение свечи, увеличенное в 10 раз. Какое будет увеличение, если вплотную к данной линзе приложить линзу с оптической силой 2,5 дптр? -2,5 дптр? (Уровень 4).

Решение. По формуле тонкой линзы D0 |

= |

1 |

|

1 |

, где D0 – |

|

|

||||

|

|

a1 a2 |

|||

оптическая сила первой линзы. Линейное увеличение Г a2 . Отсюда a1

a2 Гa1.

Тогда D0 |

= |

1 |

|

1 |

. Оптическая сила двух собирающих линз |

|

|

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

a |

|

Гa |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

1 |

|

1 |

|

|

|

|

|

1 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

D' = D0 + Dl. Поэтому D0 |

+ Dl = |

|

|

. Подставим вместо D0 |

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

a |

|

Г a |

|

|

|

|

|

|

|

||||

найденное значение: |

|

|

|

1 |

|

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Г |

|

|

||||||||||||

|

1 |

|

1 |

|

Dl |

|

1 |

|

1 |

|

|

. Откуда Г1 |

= |

|

|

|

1 |

|

|

|

; Г1 = 1,7. |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

||||||||||||||||

|

a Гa |

|

|

|

|

a Г a |

|

|

|

|

|

|

|

1 Гa D |

|||||||||||||||

1 |

|

1 |

|

|

|

|

1 |

|

|

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

a1 |

|

|

D1 |

1 |

1 |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Гa |

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

||

Оптическая сила во втором случае D" = D0 - D2, где D2 – модуль

244

оптической силы. Тогда D" = |

1 |

|

|

1 |

|

; D0 - D2 = |

1 |

|

|

1 |

. |

|||||

|

Г |

|

|

|

|

Г |

|

|||||||||

|

|

|

|

a |

2 |

a |

a |

2 |

a |

|||||||

|

Г |

|

|

1 |

|

|

|

1 |

|

1 |

|

|

1 |

|

||

Следовательно, Г2 = |

|

|

; Г2 = 2,5. |

|

|

|

|

|

|

|||||||

1 Гa D |

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ответ: Г2 = 2,5.

245