- •Министерство сельского хозяйства

- •Раздел I. Общая микробиология

- •Бактериологическая диагностика

- •1.2. Техника безопасности при работе в ветеринарной лаборатории

- •1.3. Общая схема проведения бактериологической диагностики

- •1.4. Правила взятия, консервирования и транспортировки патологического материала

- •Сопроводительное письмо на патологический материал

- •Задания для самостоятельной работы

- •2.1. Устройство оптического микроскопа.

- •2.2. Виды микроскопии и их назначение

- •Тема 3. Техника приготовления препаратов для микроскопии (3.1). Бактериологические краски (3.2). Простой метод окрашивания препаратов (3.3). Изучение основных форм бактерий (3.4)

- •3.1. Техника приготовления препаратов для микроскопии

- •3.2. Бактериологические краски

- •3.3. Простой метод окрашивания препарата для микроскопии

- •3.4. Основные формы бактерий

- •Задания для самостоятельной работы

- •Вопросы для самоподготовки и контроля знаний

- •Тема 4. Сложные (дифференциальные) методы окрашивания бактерий (4.1). Окраска по Граму (4.2)

- •4.1. Сложные (дифференциальные) методы окрашивания бактерий

- •4.2. Окрашивание по Граму

- •Задания для самостоятельной работы

- •Тема 5. Сложные (дифференциальные) методы окрашивания бактерий: окраска спор (5.1) и капсул (5.2)

- •5.1. Окраска спор

- •5.2. Окраска капсул

- •Тема 6. Назначение и классификация питательных сред для бактерий (6.1) и их приготовление (6.2)

- •6.1. Назначение и классификация питательных сред

- •Классификация питательных сред

- •6. 2. Приготовление питательных сред

- •Тема 7. Стерилизация. Методы: физические (7.1), химические (7.2), механические (7.3)

- •7.1. Физические методы

- •7.2. Химические методы

- •7.3. Механические методы

- •Тема 8. Методы посева бактерий на питательные среды (8.1), их культивирование (8.2), выделение чистых культур бактерий (8.3)

- •8.1. Техника посевов бактерий на питательные среды

- •8.2. Методы культивирования бактерий

- •8.3. Методы выделения чистых культур бактерий

- •Тема 9. Культуральные свойства бактерий на плотных (9.1) и в жидких (9.2) питательных средах

- •9.1. Культуральные свойства бактерий на плотных питательных средах

- •9.2. Культуральные свойства бактерий в жидких питательных средах

- •Тема 10. Ферментативные (биохимические) свойства бактерий

- •1. Определение ферментации углеводов

- •2. Определение протеолитических свойств

- •3. Определение редуцирующей (восстанавливающей) способности

- •Тема 11. Определение чувствительности бактерий к антибиотикам. Методы: серийных разведений (11.1), диффузии в агар (11.2)

- •11.1. Методы серийных разведений

- •Критерии оценки чувствительности стафилококков к пенициллину

- •11.2. Метод диффузии в агар (метод бумажных дисков)

- •Тема 12. Исследование бактерий на подвижность

- •В. Биологические методы исследований

- •Тема 13. Методы заражения лабораторных животных (13.1). Определение вирулентности микроорганизмов (13.2). Бактериологическое исследование трупа животного (13.3)

- •13.1. Методы заражения лабораторных животных

- •13.2. Определение вирулентности микробов

- •13.3. Бактериологическое исследование трупа

- •Тема 14. Культивирование анаэробных микроорганизмов

- •Тема 15. Методы изучения микроскопических грибов и ак-тиномицетов

- •Тема 16. Методы изучения риккетсий (16.1), хламидий (16.2) и микоплазм (16.3)

- •16.1. Методы изучения риккетсий

- •16.2. Методы изучения хламидий

- •16.3. Методы изучения микоплазм

- •Раздел II. Основы санитарной микробиологии

- •Тема 17. Санитарно-микробиологическое исследование воздуха (17.1) и почвы (17.2)

- •17.2. Санитарно-микробиологическое исследование почвы

- •Санитарно-бактериологические показатели почвы

- •Тема 18. Санитарно-микробиологическое исследование воды

- •Тема 19. Подведение итогов санитарно-микробиологического исследования воздуха, почвы и воды (19.1). Санитарно-микробиологическое исследование мяса (19.2)

- •19.1. Методы количественного определения микробов в исследуемых объектах

- •19.2. Санитарно-микробиологическое исследование мяса

- •Тема 20. Санитарно-микробиологическое исследование молока (20.1) и кисломолочных продуктов (20.2)

- •Классификация молока по редуктазе

- •Показатели бактериальной чистоты питьевого молока

- •20.2. Санитарно-микробиологическое исследование кисломолочных продуктов

- •Раздел III. Серологическая диагностика инфекционных болезней сельскохозяйственных животных

- •Тема 21. Реакция преципитации: кольцепреципитации (21.1), диск-преципитации (21.2), диффузионной преципитации (21.3)

- •21.1. Реакция кольцепреципитации

- •21.2. Реакция диск-преципитации

- •21.3. Реакция диффузионной преципитации (рдп)

- •Тема 22. Реакция агглютинации: пробирочный метод (22.1). Другие модификации постановки реакции (22.2)

- •22.1. Постановка реакции агглютинации классическим (пробирочным) методом

- •22.2. Другие модификации постановки реакции. Кольцевая реакция с молоком (кр)

- •Тема 23. Реакция связывания комплемента (рск)

- •Главный опыт рск

- •Задания для самостоятельной работы (для трех занятий)

- •Тема 24. Методы люминесцентной микроскопии

- •Тема 25. Иммуноферментный метод (ифм) диагностики инфекционных болезней

- •Тема 26. Использование в микробиологии полимеразной цепной реакции (пцр)

- •Тема 27. Использование в микробиологии днк-зондов

- •Раздел IV. Специальная (частная) микробиология

- •Тема 28. Патогенные стафилококки.

- •Тема 29. Патогенные стрептококки

- •Тема 30. Возбудители эшерихиозов

- •Тема 31. Возбудители сальмонеллезов

- •Тема 32. Возбудитель листериоза

- •Тема 33. Возбудитель рожи свиней

- •Тема 34. Возбудитель антропозоонозной чумы

- •Тема 35. Возбудители гемофилезов

- •Тема 36. Возбудитель пастереллеза

- •Тема 37. Возбудитель туляремии

- •Тема 38. Возбудитель бруцеллеза

- •Тема 39. Возбудитель сибирской язвы

- •Тема 40. Патогенные анаэробы – возбудители эмфизематозного карбункула (40.1), злокачественного отека (40.2), брадзота овец (40.3), инфекционной анаэробной энтеротоксемии (40.4)

- •40.1. Возбудитель эмфизематозного карбункула (эмкара)

- •40.2. Возбудители злокачественного отека

- •40.3. Возбудитель брадзота овец

- •40.4. Возбудитель инфекционной анаэробной энтеротоксемии

- •Тема 41. Патогенные анаэробы – возбудители столбняка (41.1), ботулизма (41.2), некробактериоза (41.3), копытной гнили (41.4)

- •41.1. Возбудитель столбняка

- •41.2. Возбудитель ботулизма

- •41.3. Возбудитель некробактериоза (фузобактериоза)

- •41.4. Возбудитель копытной гнили

- •Тема 42. Возбудители туберкулеза (42.1) и паратуберкулеза (42.2)

- •42.1. Возбудитель туберкулеза

- •42.2. Возбудитель паратуберкулеза

- •Тема 43. Возбудитель актиномикоза

- •Тема 44. Возбудитель сапа

- •Тема 45. Возбудитель лептоспироза

- •Тема 46. Возбудитель кампилобактериоза (вибриоза)

- •Тема 47. Возбудитель дизентерии свиней

- •Тема 48. Возбудители микоплазмозов

- •Тема 49. Возбудители риккетсиозов

- •Тема 50. Возбудители хламидиозов

- •Тема 51. Возбудители микозов

- •Тема 52. Возбудители микотоксикозов

- •Задания для програмированного контроля знаний студентов по частной ветеринарной микробиологии

- •Ответы на задания для программированного контроля по разделу «Частная микробиология»

- •Оглавление

Тема 29. Патогенные стрептококки

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ. Изучить свойства возбудителей и методы бактериологической диагностики болезней, вызванных патогенными стрептококками.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Для демонстрации необходимы таблицы-схемы бактериологического исследования при стрептококкозах. Чистые культуры маститного стрептококка и пневмококка, стерильные чашки Петри, кровяной МПА, питательные среды для определения ферментативных свойств стрептококков (сыворотка крови, углеводы, МПЖ, молоко).

При подготовке к занятию необходимо уяснить следующие вопросы:

1. Виды патогенных стрептококков и вызываемые ими болезни.

2. Морфологические и культуральные особенности патогенных стрептококков.

3. Общая схема бактериологической диагностики заболеваний, вызываемых патогенными стрептококками.

1. Классификация возбудителей

Сем: Streptococcaceae

Род: Streptococcus, включает 17 серологических групп.

Виды: Str. pyogenes (гнойно-воспалительные процессы).

Str. equi (мыт у лошадей).

Str. agalactiae (мастит).

Str. disgalactiae (стрептококковый полиартрит ягнят).

Str. zooepidemicus (стрептококковая септицемия птиц).

2. Общая характеристика болезней

- вызывают гнойно-воспалительные процессы различной локализации:

2. Патогенные стрептококки – возбудители инфекционных болезней животных (мыт лошадей, маститы у животных, стрептококковая септицемия птиц, кроликов, стрептококковый полиартрит), а также смешанных и вторичных инфекций (абсцесс, фурункул, нефрит, пиемия, сепсис и др.).

3. Фекальные стрептококки могут вызвать воспаление кишечника и мочеполовых путей.

4. Пищевые токсикозы (токсикоинфекции).

3. Патогенез и факторы вирулентности

Многие патогенные стрептококки относятся к нормальной микрофлоре кожи и слизистых оболочек и проявляют свою патогенность при снижении общей резистентности:

- образуют экзотоксины – гемолизин, лейкоцидин, летальный некротоксин;

- продуцируют ферменты – гиалуронидаза, фибринолизин, ДНК-азу, РНК-азу, нейрамидазу и др.;

- образует термостабильные эндотоксины.

Методы диагностики

А. Бактериологический метод (рис. 77):

Рис. 77. Схема лабораторной диагностики стрептококкозов

1. Материал для исследования:

- при жизни – гной, молоко, кровь, кал;

- посмертно – пораженные органы.

2. Микроскопия

а) методы окраски: простой метод, по Граму;

б) микрокартина: шаровидные клетки до 1 мкм, располагающиеся и короткие и длинные цепочки (рис. 78);

в) грамположительные;

г) спор не образуют;

д) капсулу не образуют;

е) неподвижны.

Рис. 78. Стрептококки – агаровая культура. Увеличение х 900

3. Культивирование

а) посев на питательные среды: МПА и МПБ, с сывороткой крови, с сахаром, с кровью.

б) особенности выделения возбудителя

- факультативные анаэробы,

- оптимальная температура 37°С,

- срок культивирования 18-20 ч,

в) культуральные свойства:

- на плотных средах - мелкие, прозрачные с ровным краем колонии;

- на жидких средах - незначительное помутнение, крошковидный осадок.

г) биохимические свойства:

- ферментируют углеводы – глюкозу, сахарозу и др. (без газа);

- не обладают протеолитическими свойствами;

- на кровяном МПА вызывают гемолиз.

4. Биопроба:

- заражают подкожно белых мышей, кроликов.

Б. Серологические методы:

- применяют реакцию преципитации для типизации выделенных культур.

В. Аллергические методы:

- не используют.

5. Биопрепараты для специфической терапии и профилактики

- ассоциированная вакцина против сальмонеллеза, пастереллеза и стрептококкоза поросят.

ВОЗБУДИТЕЛЬ ДИПЛОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ

1. Классификация возбудителя

Сем: Streptococcaceae

Род: Streptococcus

Вид: Str. pneumoniae

2. Общая характеристика болезни:

Пневмококковая (диплококковая) – инфекционная болезнь различных видов животных, протекает в сверхострой и острой формах, при этом различают септическую, легочную, суставную и смешанную формы болезни; при хроническом течении – пневмонию, бронхопневмонию, артриты.

3. Восприимчивые животные:

- все виды, наиболее восприимчивы молодые животные, особенно телята и ягнята.

4. Патогенез и факторы вирулентности:

- пневмококки встречаются в организме здоровых животных; свое патогенное действие проявляют при снижении факторов иммунитета, вызванных нарушением зоогигиенических норм.

Методы диагностики:

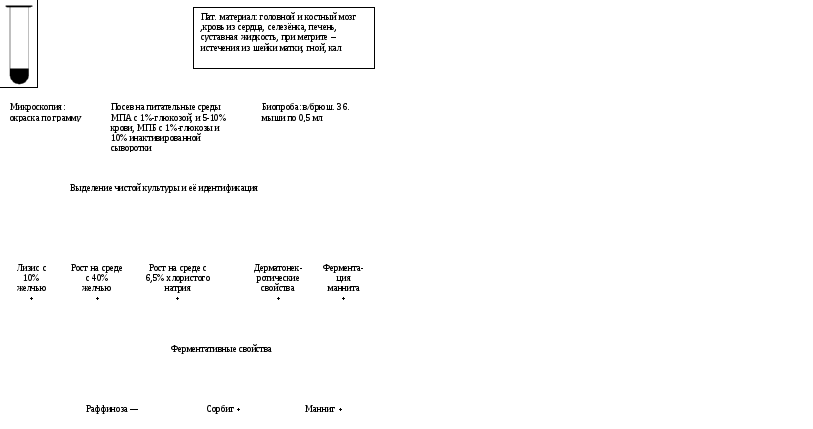

А. Бактериологический метод (рис. 79)

1. Материал для исследования:

- кровь сердца, печень, селезенка, головной мозг, трубчатая кость, легкие.

2. Микроскопия:

а) методы окраски: по Граму, на капсулу (по Романовскому-Гимзе, Ольту);

б) микрокартина: овальные клетки, которые располагаются попарно или короткими цепочками (рис. 80);

в) грамположительные;

г) спор не образуют;

д) образуют капсулу;

е) неподвижны.

3. Культивирование:

а) посев на питательные среды: МПА, МПБ с 0,5 % глюкозы и 5 % крови.

Рис. 79. Схема лабораторной диагностики диплококковой инфекции

б) особенности выделения возбудителя

- факультативные анаэробы;

- оптимальная температура 37°С;

- срок культивирования 18-20 ч.

в) культуральные свойства:

- на плотных средах – мелкие прозрачные колонии;

- на жидких средах – помутнение, крошковидный осадок.

Рис. 80. Возбудитель диплококковой инфекции в крови, окраска по Ольту на капсулы. Увеличение х900.

г) биохимические свойства:

- ферментируют рафинозу с образованием кислоты, не сбраживают сорбит и маннит;

- не образуют индола;

- вызывают гемолиз.

д) биопроба:

- заражают внутрибрюшинно трех белых мышей

Б. Серологические методы:

- применяют реакцию агглютинации для типизации выделенных культур.

В. Аллергические методы:

- не используют.

4. Биопрепараты для специфической профилактики:

- инактивированная полужидкая формолвакцина;

- инактивированная поливалентная формолквасцовая вакцина против сальмонеллеза, пастереллеза и диплококкоза поросят.

5. Биопрепараты для специфической терапии:

- гипериммунная сыворотка.

Задания для самостоятельной работы

1. Изучить культуральные особенности патогенных стрептококков на специальных средах.

2. Приготовить препараты из агаровой культуры стрептококков, окрасить их по Граму и микроскопировать.

3. Приготовить препараты из гноя, окрасить их простым методом и микроскопировать.

4. Приготовить препараты-отпечатки из органов белой мыши, зараженной культурой пневмококка, окрасить их метиленовой синью и микроскопировать.