- •Министерство сельского хозяйства

- •Раздел I. Общая микробиология

- •Бактериологическая диагностика

- •1.2. Техника безопасности при работе в ветеринарной лаборатории

- •1.3. Общая схема проведения бактериологической диагностики

- •1.4. Правила взятия, консервирования и транспортировки патологического материала

- •Сопроводительное письмо на патологический материал

- •Задания для самостоятельной работы

- •2.1. Устройство оптического микроскопа.

- •2.2. Виды микроскопии и их назначение

- •Тема 3. Техника приготовления препаратов для микроскопии (3.1). Бактериологические краски (3.2). Простой метод окрашивания препаратов (3.3). Изучение основных форм бактерий (3.4)

- •3.1. Техника приготовления препаратов для микроскопии

- •3.2. Бактериологические краски

- •3.3. Простой метод окрашивания препарата для микроскопии

- •3.4. Основные формы бактерий

- •Задания для самостоятельной работы

- •Вопросы для самоподготовки и контроля знаний

- •Тема 4. Сложные (дифференциальные) методы окрашивания бактерий (4.1). Окраска по Граму (4.2)

- •4.1. Сложные (дифференциальные) методы окрашивания бактерий

- •4.2. Окрашивание по Граму

- •Задания для самостоятельной работы

- •Тема 5. Сложные (дифференциальные) методы окрашивания бактерий: окраска спор (5.1) и капсул (5.2)

- •5.1. Окраска спор

- •5.2. Окраска капсул

- •Тема 6. Назначение и классификация питательных сред для бактерий (6.1) и их приготовление (6.2)

- •6.1. Назначение и классификация питательных сред

- •Классификация питательных сред

- •6. 2. Приготовление питательных сред

- •Тема 7. Стерилизация. Методы: физические (7.1), химические (7.2), механические (7.3)

- •7.1. Физические методы

- •7.2. Химические методы

- •7.3. Механические методы

- •Тема 8. Методы посева бактерий на питательные среды (8.1), их культивирование (8.2), выделение чистых культур бактерий (8.3)

- •8.1. Техника посевов бактерий на питательные среды

- •8.2. Методы культивирования бактерий

- •8.3. Методы выделения чистых культур бактерий

- •Тема 9. Культуральные свойства бактерий на плотных (9.1) и в жидких (9.2) питательных средах

- •9.1. Культуральные свойства бактерий на плотных питательных средах

- •9.2. Культуральные свойства бактерий в жидких питательных средах

- •Тема 10. Ферментативные (биохимические) свойства бактерий

- •1. Определение ферментации углеводов

- •2. Определение протеолитических свойств

- •3. Определение редуцирующей (восстанавливающей) способности

- •Тема 11. Определение чувствительности бактерий к антибиотикам. Методы: серийных разведений (11.1), диффузии в агар (11.2)

- •11.1. Методы серийных разведений

- •Критерии оценки чувствительности стафилококков к пенициллину

- •11.2. Метод диффузии в агар (метод бумажных дисков)

- •Тема 12. Исследование бактерий на подвижность

- •В. Биологические методы исследований

- •Тема 13. Методы заражения лабораторных животных (13.1). Определение вирулентности микроорганизмов (13.2). Бактериологическое исследование трупа животного (13.3)

- •13.1. Методы заражения лабораторных животных

- •13.2. Определение вирулентности микробов

- •13.3. Бактериологическое исследование трупа

- •Тема 14. Культивирование анаэробных микроорганизмов

- •Тема 15. Методы изучения микроскопических грибов и ак-тиномицетов

- •Тема 16. Методы изучения риккетсий (16.1), хламидий (16.2) и микоплазм (16.3)

- •16.1. Методы изучения риккетсий

- •16.2. Методы изучения хламидий

- •16.3. Методы изучения микоплазм

- •Раздел II. Основы санитарной микробиологии

- •Тема 17. Санитарно-микробиологическое исследование воздуха (17.1) и почвы (17.2)

- •17.2. Санитарно-микробиологическое исследование почвы

- •Санитарно-бактериологические показатели почвы

- •Тема 18. Санитарно-микробиологическое исследование воды

- •Тема 19. Подведение итогов санитарно-микробиологического исследования воздуха, почвы и воды (19.1). Санитарно-микробиологическое исследование мяса (19.2)

- •19.1. Методы количественного определения микробов в исследуемых объектах

- •19.2. Санитарно-микробиологическое исследование мяса

- •Тема 20. Санитарно-микробиологическое исследование молока (20.1) и кисломолочных продуктов (20.2)

- •Классификация молока по редуктазе

- •Показатели бактериальной чистоты питьевого молока

- •20.2. Санитарно-микробиологическое исследование кисломолочных продуктов

- •Раздел III. Серологическая диагностика инфекционных болезней сельскохозяйственных животных

- •Тема 21. Реакция преципитации: кольцепреципитации (21.1), диск-преципитации (21.2), диффузионной преципитации (21.3)

- •21.1. Реакция кольцепреципитации

- •21.2. Реакция диск-преципитации

- •21.3. Реакция диффузионной преципитации (рдп)

- •Тема 22. Реакция агглютинации: пробирочный метод (22.1). Другие модификации постановки реакции (22.2)

- •22.1. Постановка реакции агглютинации классическим (пробирочным) методом

- •22.2. Другие модификации постановки реакции. Кольцевая реакция с молоком (кр)

- •Тема 23. Реакция связывания комплемента (рск)

- •Главный опыт рск

- •Задания для самостоятельной работы (для трех занятий)

- •Тема 24. Методы люминесцентной микроскопии

- •Тема 25. Иммуноферментный метод (ифм) диагностики инфекционных болезней

- •Тема 26. Использование в микробиологии полимеразной цепной реакции (пцр)

- •Тема 27. Использование в микробиологии днк-зондов

- •Раздел IV. Специальная (частная) микробиология

- •Тема 28. Патогенные стафилококки.

- •Тема 29. Патогенные стрептококки

- •Тема 30. Возбудители эшерихиозов

- •Тема 31. Возбудители сальмонеллезов

- •Тема 32. Возбудитель листериоза

- •Тема 33. Возбудитель рожи свиней

- •Тема 34. Возбудитель антропозоонозной чумы

- •Тема 35. Возбудители гемофилезов

- •Тема 36. Возбудитель пастереллеза

- •Тема 37. Возбудитель туляремии

- •Тема 38. Возбудитель бруцеллеза

- •Тема 39. Возбудитель сибирской язвы

- •Тема 40. Патогенные анаэробы – возбудители эмфизематозного карбункула (40.1), злокачественного отека (40.2), брадзота овец (40.3), инфекционной анаэробной энтеротоксемии (40.4)

- •40.1. Возбудитель эмфизематозного карбункула (эмкара)

- •40.2. Возбудители злокачественного отека

- •40.3. Возбудитель брадзота овец

- •40.4. Возбудитель инфекционной анаэробной энтеротоксемии

- •Тема 41. Патогенные анаэробы – возбудители столбняка (41.1), ботулизма (41.2), некробактериоза (41.3), копытной гнили (41.4)

- •41.1. Возбудитель столбняка

- •41.2. Возбудитель ботулизма

- •41.3. Возбудитель некробактериоза (фузобактериоза)

- •41.4. Возбудитель копытной гнили

- •Тема 42. Возбудители туберкулеза (42.1) и паратуберкулеза (42.2)

- •42.1. Возбудитель туберкулеза

- •42.2. Возбудитель паратуберкулеза

- •Тема 43. Возбудитель актиномикоза

- •Тема 44. Возбудитель сапа

- •Тема 45. Возбудитель лептоспироза

- •Тема 46. Возбудитель кампилобактериоза (вибриоза)

- •Тема 47. Возбудитель дизентерии свиней

- •Тема 48. Возбудители микоплазмозов

- •Тема 49. Возбудители риккетсиозов

- •Тема 50. Возбудители хламидиозов

- •Тема 51. Возбудители микозов

- •Тема 52. Возбудители микотоксикозов

- •Задания для програмированного контроля знаний студентов по частной ветеринарной микробиологии

- •Ответы на задания для программированного контроля по разделу «Частная микробиология»

- •Оглавление

Тема 17. Санитарно-микробиологическое исследование воздуха (17.1) и почвы (17.2)

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ. Дать общее представление о микрофлоре воздуха и почвы, о путях их загрязнения, овладеть методами исследования этих объектов.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ. Для исследования воздуха: чашки Петри, пробирки с расплавленным МПА, аппарат Кротова. Для исследования почвы: пробы почвы, стерильный физиологический раствор, разлитый по 9 и 10 мл по пробиркам, чашки Петри, пробирки с расплавленным МПА (столбиком), стерильные пипетки на 1 мл, среда Кесслера в пробирках по 9 мл.

17.1. Санитарно-микробиологическое исследование воздуха

С санитарно-микробиологической точки зрения воздух представляет собой среду, в которой микроорганизмы не способны размножаться. В воздухе нет питательных веществ, недостаточно воды, оказывают бактерицидное действие на микробы солнечные лучи. Условно микрофлору воздуха можно разделить на постоянную, т.е. более часто обнаруживаемую в воздухе, и временную, находящуюся в воздухе не всегда и менее стойкую к воздействию различных факторов окружающей среды. К постоянной микрофлоре воздуха относятся пигментные кокки, споры бактерий, плесеней и актиномицетов, дрожжеподобные грибы и др.

Болезнетворные микробы попадают в воздух из почвы и с выделениями больных людей и животных. В основном контаминация воздуха микроорганизмами происходит капельным путем – при кашле, чихании, фыркании.

Показателем загрязнения воздуха в животноводческих помещениях являются стрептококки, стафилококки, кишечные палочки, которые могут длительное время удерживаться в воздухе во взвешенном состоянии и переноситься совместно с другими микроорганизмами в виде аэрозоля.

Выживаемость патогенных микроорганизмов, находящихся в каплях, пыли, зависит от биологических свойств возбудителя, а также температуры и влажности воздуха. Например, возбудители туберкулеза, стафилококкоза, сибирской язвы, хорошо переносящие высыхание, длительное время сохраняются в бактериальной пыли.

Микробиологическое исследование воздуха проводят для определения общего количества микроорганизмов (микробного числа) и количества санитарно-показательных микроорганизмов. Общее число микроорганизмов в воздухе определяют при посеве на МПА; санитарно-показательных микробов – на кровяном агаре, желточно-солевом или кровяно-солевом агаре. В случае необходимости исследуют на наличие спор, плесеней и дрожжей – на сусло-агаре или среде Сабуро; протеолетических бактерий – на МПЖ или молочном агаре.

Отбор проб воздуха и техника посева

Существует много методов отбора проб воздуха для исследования: осаждение микроорганизмов под влиянием гравитационных сил или седиментационный метод по Коху; принудительное осаждение микробов с помощью ударного действия струи воздуха (метод Кротова); фильтрации воздуха через жидкость; фильтрации воздуха через твердые растворимые и нерастворимые фильтры.

Фильтрационные методы основаны на аспирации (продувании) воздуха через твердые растворимые, твердые нерастворимые и жидкие фильтры, которые затем исследуют.

Для аспирации воздуха через фильтры применяют прибор Дьяконова. В качестве твердых нерастворимых фильтров используют мембранные фильтры и бактериоуловители Киктенко и Речменского.

Наиболее доступными и чаще применяемыми являются методы Коха и Кротова.

Седиментационный метод по Коху или чашечный метод. Осаждение микробных частиц и капель происходит под действием силы тяжести и нисходящих потоков воздуха на поверхность плотной среды в открытых чашках Петри, которые оставляют открытыми на 5, 10, 15 и более минут в зависимости от предполагаемой загрязненности воздуха.

Посевы на чашках с МПА и кровяным агаром культивируют при 30-37°С в течение 48 ч, на среде Сабуро – при комнатной температуре (20-22°С) 4 суток или при 30°С – 72 ч, а затем проводят подсчет числа выросших колоний.

При определении микробного числа на МПА подсчитывают колонии по всей чашке, если их выросло немного (менее 300); при большом числе колоний подсчет производят по секторам или с помощью приборов.

После подсчета выросших колоний микроорганизмов определяют их количество в 13 м воздуха по формуле Омелянского, согласно которой на площадь чашки с питательной средой 100 см2 в течение 5 мин оседает столько микробных клеток, сколько их содержится в 10 л воздуха.

Х=

где Х – количество микробов в 1 м3 (1000 л) воздуха;

а - количество выросших колоний в чашках;

b - площадь чашки (80 см2 );

5 - время по правилу Омелянского;

Т - время, в течение которого чашка была открыта;

10 - объем воздуха в литрах (1м3).

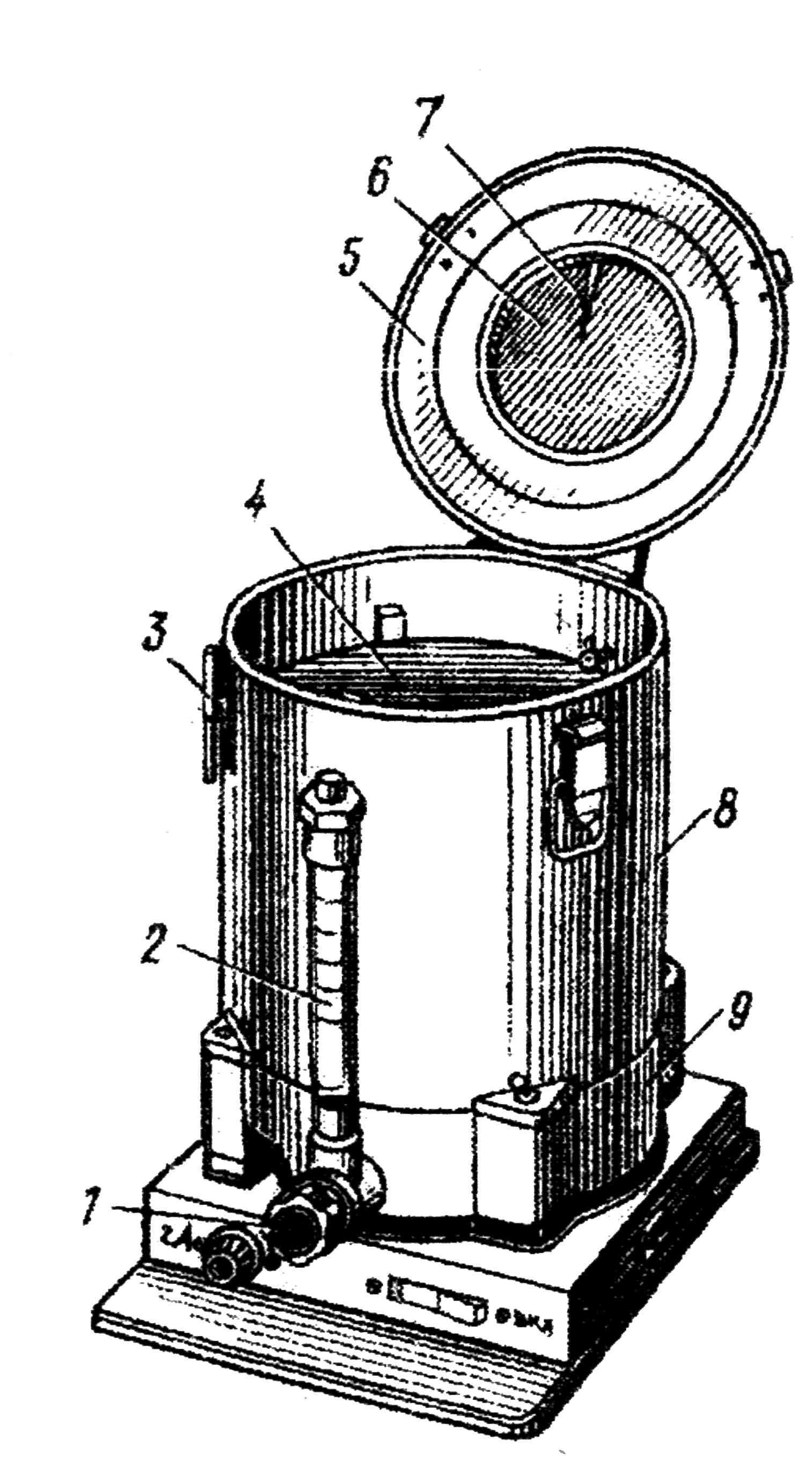

Метод Кротова

Этот метод является наиболее совершенным. Прибор смонтирован в портативном виде, состоит из узла для отбора пробы (на специальную площадку помещают без крышки чашку Петри с питательной средой), электромотора, вентилятора и микроманометра. Механизм улавливания микроорганизмов из воздуха в приборе Кротова основан на ударном действии струи воздуха, которая засасывается через узкую клиновидную щель верхней крышки прибора. Струя воздуха с большой скоростью (от 10 до 20 л/мин) ударяется о влажную поверхность питательной среды в чашке Петри, вследствие чего находящиеся в струе воздуха микробные аэрозоли прибиваются к ней. Для равномерного распределения микробных клеток на поверхности среды чашка закрепляется на вращающейся площадке (рис. 51). Продолжительность посева 1-2 мин или более, в зависимости от предполагаемой загрязненности воздуха. После посева выключают прибор, закрывают чашку Петри и помещают в термостат для культивирования на 24-48 ч при 37°С.

Подсчет колоний производят так же, как и при седиментационном методе. В дальнейшем число микробов в 1 м3 воздуха считают по формуле

Х=![]()

где Х – число микробов в 1 м3 воздуха;

а – число выросших колоний;

1000 л – 1 м3 воздуха;

b – количество пропущенного воздуха

Рис. 51. Внешний вид аппарата Кротова для бактериологического исследования воздуха: 1 – вентиль микроманометра; 2 – микроманометр; 3 – накидные замки; 4 – вращающийся диск; 5 – крышка; 6 – диск; 7 – клиновидная щель; 8 – корпус; 9 – основание

В настоящее время нет жестких нормативов бактериальной загрязненности воздуха для животноводческих помещений. Однако есть указания, что допустимые санитарно-бактериологические показатели для воздуха животноводческих помещений не должны превышать 500-1000 бактерий в 1 куб. метре.