- •Влияние добавки сталеплавильного шлака на долговечность бетонных покрытий автомобильных дорог

- •Введение

- •Глава 1. Состояние вопроса, цель и задачи исследования

- •1.1. Анализ современных технологий строительства

- •Цементобетонных покрытий

- •1.2. Технические требования к дорожному бетону и материалам

- •1.3. Опыт применения шлака в качестве тонкомолотого

- •1.4. Требования к оборудованиям приготовления дорожных бетонов

- •1.5. Цель и задачи исследований

- •Глава 2. Исследование сталеплавильного шлака

- •2.1. Материалы и методы исследования для приготовления дорожного бетона

- •2.1.1. Методы исследования состава и свойств дорожного бетона

- •2.2. Подбор состава дорожного бетона

- •2.3. Исследование физико-механических свойств дорожного бетона

- •Модуль крупности песка

- •2.4. Выводы по главе

- •Глава 3.Технология приготовления дорожных бетонов с добавкой молотого сталеплавильного шлака

- •3.1. Описание работы бетонно-растворного узла zzbo «Компакт-30»

- •3.2. Расчет объёма силоса для цемента

- •3.3. Расчет производительности винтового конвейера

- •3.4. Расчет параметров насоса для подачи воды

- •3.5. Описание работы всего мобильного бетонного завода

- •Глава 4. Экономическая целесообразность использования цементобетонных покрытий

- •4.1. Сравнение вариантов дорог с асфальто- и цементобетонным

- •Покрытием

- •4.2. Выводы

- •Заключение

Глава 2. Исследование сталеплавильного шлака

2.1. Материалы и методы исследования для приготовления дорожного бетона

Для приготовления мелкозернистых бетонных смесей использовалось цементное вяжущее марки М400 Д0.Для изготовления цементных композиций и получения заданных технологических, структурных, физико-механических, эксплуатационных характеристик мелкозернистых бетонных смесей применялись химические и минеральные добавки:

В затворении бетонных смесей на цементном вяжущем и для приготовления растворов химических добавок использовалась вода, удовлетворяющая требованиям ГОСТ 23732-79* Вода для растворов и бетонов.

Для изготовления цементных композиций и получения заданных технологических, структурных, физико-механических, эксплуатационных характеристик мелкозернистых бетонных смесей применялись химические и минеральные добавки:

Суперпластификатор «Реламикс» – разжижитель на основе нафталинсульфоната производится в виде водного раствора или сухого вещества согласно ТУ 5745-070-58042865 - 2012. Суперпластификатор применяется в количестве от массы цементного вяжущего – 0,55-0,65 %. Производитель концерн Полипласт, Россия, г. Новомосковск;

Суперпластификатор «Melflux 1641 F» – порошковый продукт, полученный методом распылительной сушки на основе модифицированного полиэфиркарбоксилата. Суперпластификатор представляет собой порошок жёлтого цвета, имеет показатель рН-раствора = 6,5 – 8,5, при 20 °С, насыпная плотность вещества составляет 400-600 г/л, дозировка для мелкозернистых бетонных смесей 0,05-0,5 % от массы вяжущего. Производитель концерн BASF Construction Polymers, Германия, Trostberg;

Гиперпластификатор МС-PowerFlow 2290 – жидкая пластифицирующая добавка на основе эфиров поликарбоксилата, коричневого цвета. Имеет плотность 1030-1090 г/л, дозировка для мелкозернистых бетонных смесей 0,2-0,5 % от массы вяжущего Гиперпластификатор соответствует требованиям ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов. Общие технические требования»;

Минеральная добавка, которая представляет собой сталеплавильный шлак от производства завода «Ижсталь».

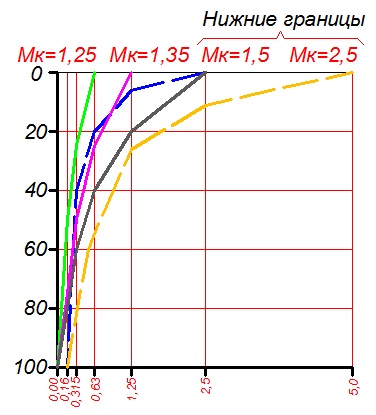

В качестве заполнителя в мелкозернистые бетонные смеси использовали мытый фракционированный кварцевый песок. Содержание фракций подбирали по модулю крупности песков, относящихся к мелким Мк = 1,25; 1,35; 1,50. Количество фракций в песке подбиралось равным. Данные о модулях крупности представлены на рисунке 7 и в таблице 3.

Рисунок 8. Модули крупности заполнителя, используемого в составах мелкозернистых бетонов |

Таблица 3.Гранулометрический состав песка |

||||

Размер ячейки сита, мм |

Содержание фракций, % (остатки на ситах) |

||||

Мк=1,25 |

Мк=1,35 |

Мк=1,50 |

|||

< 0,16 |

25 |

25 |

20 |

||

0,16 |

25 |

25 |

20 |

||

0,315 |

25 |

25 |

20 |

||

0,63 |

25 |

25 |

20 |

||

1,25 |

0 |

0 |

20 |

||

2,50 |

- |

- |

- |

||

∑ |

100 |

100 |

100 |

||

Для определения доли фракций использовали формулу:

(1)

(1)

где A – проход через сито di фракции, %;

D – самый крупный размер зерна, мм.

С целью нахождения оптимального модуля крупности проводили исследования на предмет достижения цементно-песчаным раствором состава 1:3 наибольшей прочности. Все растворные смеси имели одинаковую подвижность.

Анализ свойств и структуры исследуемых композиционных материалов на основе мелкозернистого бетона выполнялся методами: дифференциально-сканирующей калориметрии, инфракрасной спектроскопии и микроскопии.

Использование этих методов позволяет получить достаточно полную информацию о формирующейся структуре материала, позволяет прогнозировать основные его свойства.

Метод дифференциально-сканирующей калориметрии

Изучение изменений физического состояния вещества и его химического состава: процессы плавления, дегидратации, декарбонизации, распада химических соединений на более простые твердые продукты, полиморфные превращения, а также процессы окисления, кристаллизации, перехода вещества из метастабильного состояния в стабильное, твердофазовые реакции – определяются при помощи метода дифференциального сканирующей калорометрии (ДСК). Идентификация веществ и новообразований выполнялась согласно[111,112,113].

Метод электронной микроскопии

Форма, размеры слагающих материал частиц, топография поверхности, кристаллографические ориентации и т.д. входят в объект исследований растровой электронной микроскопии. Текстура материала наглядно просматривается при использовании оптической микроскопии. Форма и размеры макропор являются главным диагностическим признаком используемого метода. Изучение микроструктуры материалов производили с помощью электронного микроскопа «Phenom G2 Pure». Идентификация веществ и новообразований выполнялась согласно[114].

Метод рентгенофазового анализа

Съемка производилась на аппарате «ДРОН–3М». При анализе используется характеристическое (линейчатое) излучение, определяемое только природой вещества антикатода. В качестве антикатода при съемке исследуемого порошка образца использовалась медь, длина волны которой KCuαср = 1,54178 Å, и в качестве гасителя β – лучей использовался угольный монохроматор. Подготовка образцов материала происходила следующим образом: несколько миллиграмм образца перетиралось в керамической ступке, после чего порошок приклеивался к кювете из органического стекла при помощи нитроцеллюлозного клея, который не дает пиков отражения при рентгеноструктурной съемке. При дифрактометрической съемке угол отражения θ выставлялся автоматически, шаг его равнялся 0,015° – через каждые 0,015° производилось фиксирование образца в течение 5 секунд, при этом производилась запись интенсивности отражения рентгеновских лучей с помощью программы «INDEX». Результаты выдавались в электронном виде, в файлах с расширением «*.dat», в виде координат угла поворота 2θ и интенсивности. Спектр каждого образца содержал координаты 760-762 точек. По найденным для каждого максимального пика интенсивности значениям θ и известной длине волны λ применяемого рентгеновского излучения использовалось уравнение Вульфа–Брегга для расчёта значения межплоскостного расстояния d. Оценка относительной интенсивности пиков при дифрактометрической регистрации производилась по высоте данного пика от точки его максимума до линии фона по 10 – бальной (или 100 – бальной) шкале. Расшифровка выполнялась в программе «INDEX».