0118 / Kisilev_i_dr_MU_Kursovoy_proekt_GPM

.pdf6 РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ (ОСТОЙЧИВОСТИ) КРАНА

Береговые передвижные краны (схемы 1,2,3,4,6,10) должны обладать запасом устойчивости, гарантирующим их от опрокидывания. Необходимо в записке привести схемы и дать расчет коэффициентов устойчивости, соответствующих требованиям Правил Госгортехнадзора /7, 24/.

Плавучие краны должны обладать остойчивостью. В этом случае следует определить углы крена, соответствующие требованиям правил Речного Регистра РФ /7/

6.1 Расчет устойчивости берегового крана

Устойчивость стрелового крана согласно Правилам Госгортехнадзора характеризуется коэффициентом запаса устойчивости /7/

|

K y |

M |

уд |

, |

|

|

|

||

|

|

M оп |

|

|

где M уд и M |

- удерживающий |

и опрокидывающий моменты |

||

|

оп |

|

|

|

относительно ребра опрокидывания ( точка В, рисунок 6.1), кН.м. Передвижные краны должны быть устойчивыми в рабочем и

нерабочем состояниях. Расчет устойчивости регламентирован Правилами Госгортехнадзора. Устойчивость крана при работе с грузом определяется коэффициентом грузовой устойчивости Кyг 1,15 или Куг 1,4, если учитываются нагрузки только от массы груза и крана без учета дополнительных нагрузок и влияния уклона пути. Коэффициент грузовой устойчивости равен отношению момента относительно ребра опрокидывания, создаваемого массой всех частей крана, дополнительными нагрузками (ветровой, силами инерции при пуске или торможении механизмов подъема, поворота и передвижения) и нагрузками, возникающими при уклоне пути, к моменту, создаваемому массой рабочего груза относительно того же ребра.

Устойчивость крана без |

груза т. |

е. в нерабочем |

состоянии |

||

определяется коэффициентом |

собственной |

устойчивости |

K |

ус |

1,15, |

|

|

|

|

|

|

равным отношению момента, создаваемого массой всех частей крана с учетом уклона пути в сторону опрокидывания относительно ребра опрокидывания, к моменту, создаваемому ветровой нагрузкой для нерабочего состояния.

Определяют коэффициент устойчивости без учета влияния рельсовых захватов, а коэффициент собственной устойчивости без учета дополнительных опор и стабилизаторов. Устойчивость проверяют при

91

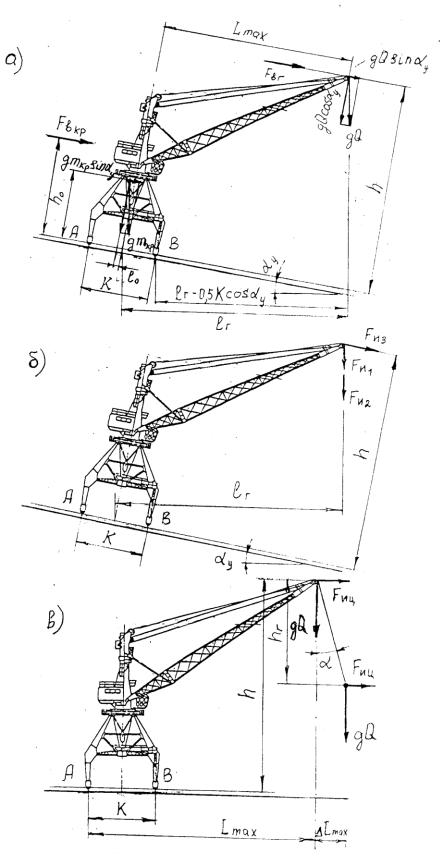

Рисунок 6.1 – Схема для расчета устойчивости портального крана

92

положении стрелы, перпендикулярном ребру опрокидывания, а при проверке грузовой устойчивости, кроме того, под углом 45° с учетом дополнительно касательной силы инерции, возникающей при торможении механизма поворота. Направление ветровой нагрузки принимают перпендикулярным ребру опрокидывания и параллельным плоскости установки крана. Если база колес (расстояние между ними вдоль пути) меньше колеи (расстояние между колесами поперек пути), то проверяют устойчивость крана вдоль пути.

6.1.1 Определение грузовой устойчивости крана

При определении грузовой устойчивости крана (рисунок |

6.1, а) в |

наиболее неблагоприятных условиях работы учитывают грузоподъемность Q (Q=mн – нетто или Q=mм – миди, в зависимости от типа и назначения крана, с учетом, что стрела установлена в положение максимального

вылета Lmax поперек пути с размером колеи lко л . На кран действуют: сила тяжести крана mкрg, ветровая нагрузка на конструкцию Fв кр , направленная параллельно плоскости установки крана; ветровая нагрузка на подвешенный груз Fвг , приложенная к концу стрелы и направленная параллельно плоскости установки крана; момент от силы инерции M и ,

возникающий при работе механизмов подъема, поворота и изменения вылета.

Кран устанавливают на пути, имеющем в поперечном направлении угол наклона y , ребро опрокидывания проходит через точку В.

Коэффициент грузовой устойчивости

|

|

kуг |

|

M m M B M И |

|

1,15 |

|

|

|

|

кр |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

МQ |

|

|

, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

где |

M m |

, M B , M И , MQ |

моменты, |

создаваемые относительно |

||||

|

|

кр |

|

|

|

|

|

|

точки В силой тяжести всех частей крана, ветровой нагрузкой в рабочем состоянии, силами инерции, силой тяжести груза, кН.м

Эти моменты определяются по формулам:

MG gmкр 0,5lкол lo cos у ho sin у ;

M B Fв.кр h1 Fв.г h;

М И М И М И М И М ИЦ ;

МQ gQ 1 Lmax 20,5lкол 3cos у hsin y ,

93

где М И1 , М И2 , М И3 — моменты, создаваемые силами инерции

массы груза Q, и массы стрелового устройства , приведенные к точкам подвеса груза - концевому блоку стрелы или хобота (рисунок 6.1, б); M ИЦ FИЦ h – момент, создаваемый центробежной силой инерции

и возникающий при вращении крана с угловой |

скоростью кр или |

||

частотой вращения nкр |

(рисунок 6.1, в) |

|

|

Полагая cos y |

1 |

(ввиду малости угла y ) |

и заменяя выражение |

Lmax cos y hsin y |

lГ , получим |

|

|

МQ gQ(lГ 0,5lкол );

МИ1 FИ1 (lГ 0,5lкол ) ,

сила FИ1 , возникает в период разгона (торможения) механизма

подъема при скорости |

подъема |

(опускания) 1 |

и |

времени |

разгона |

|||||||||

(торможения) t1 ; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

F |

Q 1 ; |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

И |

|

|

t1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

М И2 |

FИ2 |

(lГ |

0,5lкол ); |

|

|

|

|||||||

|

М И3 |

FИ3 h |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Силы инерции |

FИ 2 |

|

и |

FИ3 |

возникают |

в |

период |

разгона |

||||||

(торможения) механизма |

изменения |

вылета |

при |

|

времени |

разгона |

||||||||

(торможении) t2 |

и скорости |

соответственно |

вертикального |

2 и |

||||||||||

горизонтального 3 перемещения: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

F |

|

(Q m |

) 2 ; |

|

|

|

|

|||||

|

|

И 2 |

|

|

|

с.пр |

|

|

t2 |

|

|

|

|

|

|

|

F |

|

(Q m |

|

) |

3 |

|

|

|

|

|||

|

|

И 3 |

|

|

|

с.пр |

|

t2 |

|

|

|

|

||

Для кранов с горизонтальным перемещением груза в формулах по определению сил инерции, возникающих при работе механизма изменения

94

вылета, можно полагать Q = 0. Массу стрелы приводят к концевому блоку из условия равенства кинетической энергии приведенной массы mс. пр сумме кинетических энергий приводимых масс стрелы, определенных в конце торможения или начале разгона механизма изменения вылета. Для

прямых стрел mс.пр 13 mc (где mc - масса стрелы). Центробежная сила инерции отклоняет подвешенный груз от вертикали на угол и увеличивает радиус вращения груза на Lmax .

F |

gQnкр2 Lmax |

. |

||

ИЦ |

900 |

n2 |

h |

|

|

||||

|

|

кр |

Г |

|

Коэффициент грузовой устойчивости без учета дополнительных нагрузок.

kУГ1 |

|

m(lo |

0,5lкол ) |

1,4. |

|

Q(Lmax 0,5lкол ) |

|||||

|

|

|

|||

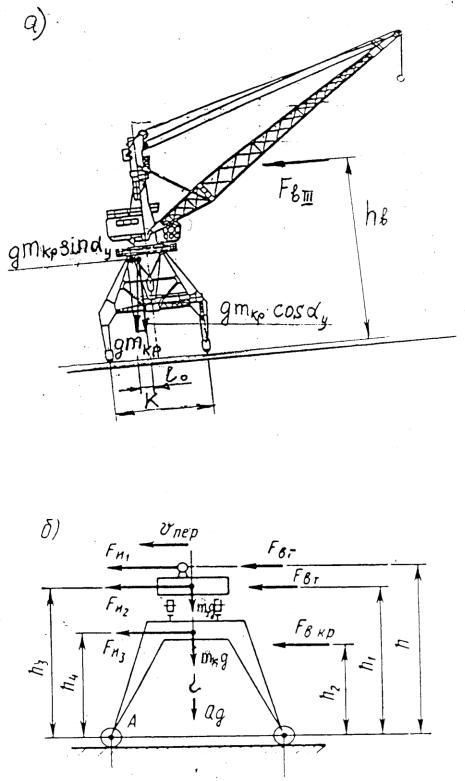

6.1.2 Определение собственной устойчивости

Коэффициент собственной устойчивости k ус определяют для

нерабочего состояния крана при отсутствии груза и установке стрелы поперек пути на минимальном вылете (рисунок 6.2, а). Кран

устанавливают на путь с углом наклона y ; на конструкцию крана

действует ветровая нагрузка нерабочего состояния опрокидывания проходит через точку А:

kус |

|

gmкр 0,5lкол lo cos y ho sin y |

||

|

|

|||

FвIIIhв |

||||

|

|

|||

|

|

6.1.3 Определение устойчивости |

||

|

|

козлового крана |

||

FвIII ; ребро

1,15.

Устойчивость козлового крана и перегружателя (рисунок 6.2, б), хотя и не регламентирована Правилами Госгортехнадзора, проверяют на опрокидывание вдоль пути относительно оси, проходящей через колеса А в момент торможения механизма передвижения. На кран при его движении

95

Рисунок 6.2 – Схемы для расчета :

а– собственной устойчивости портального крана

б– устойчивости (вдоль пути) козлового крана (перегружателя)

96

вдоль пути со скоростью пер и торможении действуют следующие

нагрузки:

от силы тяжести груза, грузозахватного устройства и крюковой подвески gQ; от силы тяжести моста крана g mkp и тележки g mт ; ветровые нагрузки на кран Fвкр , груз Fвг и тележку Fвт ; возникающие при торможении крана силы инерции массы груза FИ1 , массы тележки FИ 2 , и

массы моста FИ З . Силы FВГ и FИ1 отклоняют груз от вертикали и передаются на конструкцию моста через грузовой барабан тележки.

Коэффициент запаса грузовой устойчивости определяют как отношение момента относительно ребра опрокидывания, создаваемого силой тяжести крана, тележки и груза, к моменту сил инерции и сил ветра /7/:

|

|

|

g(Q m |

m ) |

b |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

k уг |

|

|

kp |

т 2 |

1,15. |

|||

Fвг h Fвт h1 |

Fвкр h2 FИ1h FИ 2 h3 FИ 3h4 |

|||||||

|

|

|

||||||

В нерабочем состоянии крана устойчивость проверяют при действии нагрузок от сил тяжести крана и тележки без груза и ветровой нагрузки в нерабочем состоянии:

|

|

|

g(m m ) |

b |

|

|

||

|

|

|

|

|

||||

k |

ун |

|

|

k |

T 2 |

|

1,15 |

|

F III h |

F III h |

|

||||||

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

вт |

1 |

вкр 2 |

|

|

|

При проверке устойчивости нерабочего состояния предполагается, что кран не удерживается на месте противоугонными захватами. Запас устойчивости в козловом кране обеспечивается выбором базы b моста.

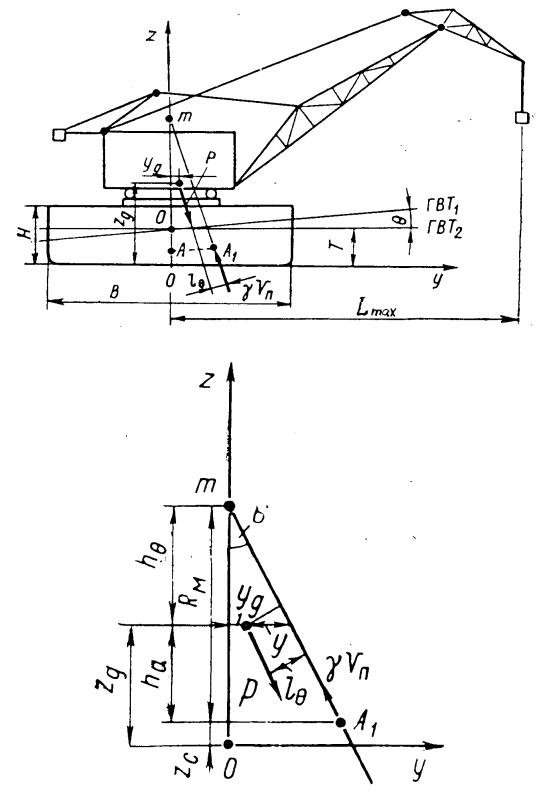

6.2 Расчет остойчивости плавкрана

Остойчивость – способность понтона с поворотной частью возвращаться в исходное положение после прекращения действия внешних сил, вызывающих наклонение /7/.

Из-за неуравновешенности стреловой системы, взятия груза на крюк или в грейфер центр тяжести поворотной части практически всегда не совпадает с вертикальной осью OZ (см. рисунок 6.3), поэтому появляется

кренящий момент M кр , наклоняющий понтон. Форма подводной части

97

Рисунок 6.3 - Схема действия нагрузок при крене плавучего крана

Рисунок 6.4 - Схема для определения статического угла крена плавучего крана

98

понтона при наклонении изменяется и центр величины А (центр тяжести погруженной в воду части понтона) перемещается в точку A1 , в результате

чего возникает момент M , противодействующий |

наклонению, - |

восстанавливающий /7/: |

|

|

|

M Pl , |

где l -плечо |

статической остойчивости, м, P-сила тяжести |

|

n |

|

|

P g mi |

, кН, где |

m |

|

i - масса элементов понтона и поворотной части, т. |

|

1 |

|

|

После прекращения действия кренящего момента понтон с поворотной частью должен вернуться в исходное положение под действием восстанавливающего момента.

Имеются два понятия остойчивости: статическая и динамическая. Мерой статической остойчивости является восстанавливающий момент, динамическая остойчивость характеризуется работой, совершаемой восстанавливающим моментом при наклонении понтона.

При изучении статической остойчивости различают поперечную (при крене) и продольную (при дифференте) остойчивость и считается, что

кренящий момент M кр , наклоняющий понтон , прикладывается медленно

от нуля до своего конечного значения.

Понтон крана имеет прямые борта, наклоняется на угол не более 3°...4°, его ватерлиния не выходит за пределы бортов, поэтому для плавучего крана за ось статического наклонения понтона при крене и дифференте можно считать линию пересечения площадей ватерлиний и ГВТ 2 , проходящую через их центры тяжести.

Положение наклоненного понтона с поворотной частью относитель-

но поверхности воды определяется его осадкой Т, углами крена и дифферента . Для удобства изображения поверхность воды при на-

клоненном понтоне на угол показана наклонной линией ГВТ1 , а понтон - вертикальной OZ ; при положении понтона без крена ватерлиния обозначена

При наклонении понтона на угол центр величины перемещается из точки А в точку А1, пo кривой, называемой траекторией центра ве-

личины. Точку m как центр кривизны этой траектории при крене называют поперечным метацентром, а при дифференте — продольным метацентром. Из-за малых углов наклона понтона траекторию АА1 центра

величины принимают за дугу окружности, а точка т считается расположенной постоянно на оси OZ .

99

При расчете поперечной остойчивости (рис. 6.4) расстояние от поперечного метацентра m до центра величины называют поперечным, или

малым, метацентрическим радиусом: |

Rм mA mA1. |

Расстояние от продольного |

метацентра до центра величины |

называют продольным, или большим, метацентрическим радиусом. Возвышение метацентра m над центром тяжести крана называется начальной поперечной метацентрической высотой h .

|

Из геометрических соотношений плечо статической остойчивости |

|||||||

|

|

|

l |

h sin yg . |

|

|

||

|

Тогда восстанавливающий момент |

|

|

|

||||

|

|

|

M Ph sin Py g . |

|

|

|||

|

При |

малых |

углах крена |

( |

3°...4°) и |

при |

yg 0 |

|

M |

Ph . |

Зависимость |

M |

называется |

метацентрической |

|||

формулой |

остойчивости, |

а |

произведение Ph - |

коэффициентом |

||||

остойчивости. Формулы начальной остойчивости ( M ) справедливы для

углов крена, при которых скула понтона не выходит из воды и палуба его не входит в воду.

Равновесие понтона с поворотной частью должно обеспечиваться при положении стрелы поперек и вдоль понтона, т.е, когда сумма моментов (кренящего и восстанавливающего) равна нулю или

M кр M ; |

M кр M , |

где M Ph ; |

|

M Rh ; |

|

h —продольная метацентрическая высота.

Ширина понтона всегда меньше его длины, поэтому проверяют прежде всего остойчивость при положении стрелы поперек понтона Поперечная метацентрическая высота

h RM ha RM zg zc ,

где Zg —возвышение центра тяжести понтона с поворотной частью над основной плоскостью, м

100