Теоретические основы электротехники. Часть 1. Установившиеся режимы в линейных электрических цепях-1

.pdf

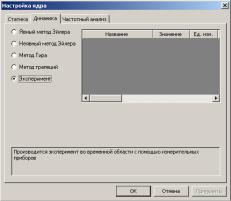

У к а з а н и е: Данный эксперимент производится во временной области. Для установки данного режима анализа необходимо вызвать окно настройки режима анализа с помощью пункта «Параметры моделирования» в меню «Анализ». В окне необходимо сделать активной вкладку «Динамика», выбрать пункт «Эксперимент» (рис. 6).

По результатам данного экс- |

Рис. 6. Выбор режима «Динамика, экс- |

|||||||

|

перимент» |

|

|

|||||

перимента заполнить табл.2. |

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

Таблица .2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

С, Ф |

С |

|

2·С |

3·С |

|

4·С |

|

|

τс, мс. |

|

|

|

|

|

|

|

|

Отчет по работе |

|

|

|

|

|

||

Отчет по работе должен содержать следующее:

1)схему вычислительного эксперимента;

2)временные зависимости UC (t) и iC (t) для двух режимов (Р1

иР2) по данным вычислительного эксперимента;

3)аналитические выражения UC (t) и iC (t) для тех же режи-

мов;

4)табл. 1 со значениями UC (t) и iC (t) в режиме заряда и разряда емкости.

81

Варианты задания параметров приведены в табл. 3.

|

|

|

Таблица .3 |

У к а з а н и е. |

|

||

|

|

|

|

А - амплитуда |

им- |

||

Номер |

R |

C |

Источник |

||||

пульсного источника; |

|

||||||

варианта |

кОм |

мкФ |

ЕТ |

Т0 - время задержки им- |

|||

пульса; |

|

|

|||||

1 |

0.3 |

4.2 |

A=1 B , |

|

|

||

Т1 - время нарастания |

|||||||

2 |

0.4 |

3.1 |

T0=0 c, |

||||

импульса; |

|

|

|||||

3 |

0.3 |

3.4 |

T1=1E-4 c, |

Т2 - время вершины им- |

|||

4 |

0.5 |

2.8 |

T2=1E-2 с, |

пульса; |

|

|

|

Т3 - время |

спада |

им- |

|||||

5 |

0.4 |

3.8 |

T3=1E-4 c, |

||||

пульса; |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

||

6 |

0.6 |

2.2 |

T4= 1 c |

Т4 - время |

паузы |

им- |

|

|

|

|

|

пульса. |

|

|

|

Лабораторная работа № 11. Исследование переходного процесса в цепи с двумя накопителями энергии

Задание на работу

1.При подготовке к работе изучить: [5, с.337-347] , [11,с. 6-45].

2.Изучить классический метод анализа переходных процес-

сов.

3.Организовать и провести вычислительный эксперимент с целью исследования переходного процесса в RLC- цепи при включении её на постоянное напряжение.

4.Определить по результатам эксперимента параметры переходного процесса.

82

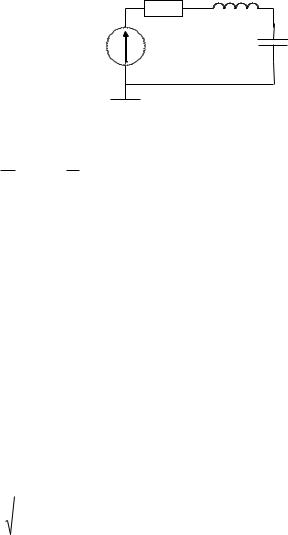

Методические указания |

|

|

|

R |

L |

|||||||

Последовательная |

RLC-цепь |

|

|

|||||||||

(рис.1) содержит два независимо |

|

|

||||||||||

включенных реактивных элемента (L |

ET |

C |

||||||||||

и C), поэтому процессы в ней опи- |

|

|

||||||||||

сываются дифференциальным урав- |

0 |

|

||||||||||

нением второго порядка. По второму |

|

|||||||||||

Рис. 1. Принципиальная схема |

||||||||||||

закону Кирхгофа: |

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

U E UR UL UC , |

|

|

|

(1) |

||||||

где U |

R |

iR , U |

L |

L di , |

U |

C |

1 |

|

idt . |

|

||

|

|

dt |

|

C |

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Выражение (1) путем дифферeнцирования приводится к виду:

L |

d 2i |

R |

di |

|

i |

0 . |

(2) |

|

dt 2 |

dt |

C |

||||||

|

|

|

|

|

Если ЭДС идеального источника напряжения изменяется во времени по закону:

|

0 при |

t 0; |

e(t) |

|

при t 0, |

E const |

||

то независимые начальные условия имеют нулевые значения:

UC(0+)=UC(0-)= 0; iL(0+)= iL(0-)= i(0)= 0.

В связи с тем, что установившееся значение тока после коммутации равно нулю, ток при t>0 содержит только свободную составляющую.

Характеристическое уравнение для RLC-цепи:

Lp 2 Rp |

1 |

0 |

(3) |

|

C |

||||

|

|

|

имеет два корня:

p |

|

|

R |

|

( |

R |

)2 |

1 |

|

. |

(4) |

1,2 |

|

|

|

||||||||

|

|

2L |

|

|

2L |

LC |

|

||||

|

|

|

|

|

|

||||||

Возможны три случая:

1) корни вещественные и различные (р1, р2 < 0), процесс апериодический:

83

i(t) i |

(t) A e p1t A e p2t |

E |

(e p1t e p2t ) ; (5) |

||

|

|

||||

|

|

||||

СВ |

1 |

2 |

L( p1 |

p2 ) |

|

|

|

|

|

||

2) корни комплексные сопряженные р1,2= - j СВ (подкорен-

ное выражение отрицательно), процесс колебательный: |

|

||||||||||||||||

|

|

i(t) Ae t cos( |

СВ |

t a) , |

|

|

|

|

|

(6) |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

где |

|

|

1 |

2 , |

|

R |

, |

a начальная фаза затуха- |

|||||||||

СВ |

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

LC |

|

|

|

2L |

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

ющего колебательного процесса; |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

3) корни вещественные и равные |

p |

p |

|

|

R |

(под- |

|||||||||||

2 |

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

2L |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

коренное выражение равно нулю), процесс критический или граничный:

i(t) ( A |

A t)e t |

E |

te t . |

(7) |

|

||||

1 |

2 |

L |

|

|

|

|

|

||

Вычисление постоянных интегрирования

Дифференцируя (5) слева и справа, получим: dtdi p1 A1e p1t p2 A2 e p2t .

Используя зависимые начальные условия, так как

U L L dtdi E,

i(0 ) 0 и dtdi (0 ) EL ,

запишем: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

A A 0; |

p A p |

|

A |

E |

. |

|

|

|

|

|

|||

2 |

|

|

|

|

|

|

|||||||

1 |

2 |

1 |

1 |

2 |

L |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Откуда и определяются коэффициенты А1 |

и А2. |

|

|

|

|

|

|||||||

Оценка характеристик переходного процесса |

|

|

|

||||||||||

Если корни различные ( p1 , p2 |

0), то |

|

|

|

|

|

|||||||

постоянная переходного процесса равна: |

|

|

0 |

|

|

1 |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

pmin |

|

||||||||

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

84

и время переходного процесса равно: |

tп 5 0 . |

Для оценки быстроты протекания колебательного процесса используется декремент колебания, равный отношению:

D |

i(t) |

|

e TСВ , |

|

|

||

i(t T |

) |

||

|

СВ |

|

|

илогарифмический декремент колебания:

ln D TСВ TСВ .

СВ

Время переходного процесса при этом tп 5 .

Варианты переходного процесса в зависимости от вида корней имеют апериодический или колебательный вид с затуханием.

Контрольные вопросы

1.Как составляется характеристическое уравнение?

2.Какие возможны переходные режимы в RLC-цепи в зависимости от вида корней характеристического уравнения.

3.Определить i(0), UC(0), UL(0) для схемы рис. 1.

4.Как определить постоянные интегрирования в выражениях для свободных составляющих. Определить их в формулах (5), (6),

(7)с учетом начальных условий.

Программа вычислительного эксперимента и аналитических расчетов

Для исследования различных режимов переходных процессов в СМ МАРС строится компонентная цепь, приведенная на рис. 2. Исходные значения параметров цепи приведены в табл. 3.

Рис. 2. Схема эксперимента в СМ МАРС

85

1. |

Установить |

|

|

|

|

Таблица .1 |

||||||

значения |

R, |

L для |

|

|

|

|

|

|||||

заданного |

варианта |

|

Режим |

Значение емкости, Ф |

||||||||

|

Апериодический |

|

|

|

|

|

|

|

||||

из табл..3. |

Подо- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

брать |

значения ем- |

|

Колебательный |

|

|

|

|

|

|

|

||

кости |

конденсатора |

|

Критический |

|

|

|

|

|

|

|

||

С для режима: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

а) апериодического; |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

б) колебательного; |

|

|

|

|

Таблица 2 |

|||||||

в) критического. |

|

|

|

t |

|

IL |

UC |

|

||||

По |

результатам |

анализа заполнить |

0.1 |

СВ |

|

|

|

|

||||

табл.1. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

0.3 |

СВ |

|

|

|

|

|

2. |

Провести расчет тока в цепи и |

|

|

|

|

|||||||

напряжения на емкости для каждого из ре- |

1.0 СВ |

|

|

|

|

|||||||

жимов. Данные занести в табл. 2. |

|

2.0 |

СВ |

|

|

|

|

|||||

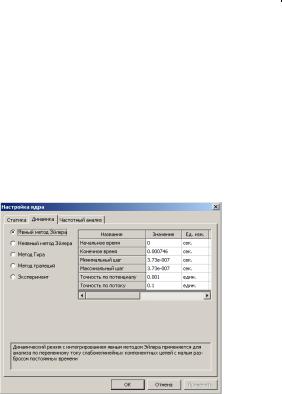

Указание. При расчете целесообраз- |

|

|

|

|

||||||||

5.0 |

СВ |

|

|

|

|

|||||||

но использовать временной режим ана- |

|

|

|

|

||||||||

10.0 СВ |

|

|

|

|

||||||||

лиза с интегрированием по явной схеме |

|

|

|

|

||||||||

Эйлера. .Для установки данного режима необходимо воспользоваться окном настройки режима анализа, которое вызывается с помощью пункта «Параметры моделирования» в

|

меню «Анализ». В по- |

||

|

явившемся окне (рис. 3) |

||

|

необходимо активизиро- |

||

|

вать вкладку «Динами- |

||

|

ка», на которой вы- |

||

|

брать |

пункт |

«Явный |

|

метод |

Эйлера». |

Шаги |

|

интегрирования |

вы- |

|

|

брать Нn = 0.1 СВ, Hx |

||

|

= 0,5 СВ,, точность Eps |

||

|

=Е 110-3, где Е - ампли- |

||

|

туда источника |

напря- |

|

Рис 4. Выбор режима «Динамика, яв- |

жения. |

Максимальное |

|

ный метод Эйлера» |

время анализа положить |

||

Tx = 10 СВ. |

|

|

|

86

3.На основе построенных графиков определить декремент колебаний и логарифмический декремент колебаний, СВ и TСВ, а также время затухания, при котором амплитуда колебаний по

сравнению с максимальной уменьшается в 0,1 раз (ТЗ). Данные занести в табл. 2.

4.Провести аналитические расчеты значений , TСВ, СВ, D и

и также занести в табл. 2.

Таблица 2

Расчетные данные в СМ МАРС |

|

Аналитический расчет |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ТСВ |

СВ |

D |

|

ТЗ |

|

|

ТСВ |

СВ |

|

D |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Отчет по работе

Отчет по работе должен содержать:

1)схему исследуемой цепи;

2)расчет корней характеристического уравнения для апериодического, колебательного и критического режимов;

3)таблицу результатов расчета i(t) и Uc(t) для апериодиче-

ского процесса (табл. 1); |

|

|

Таблица 3 |

|||

4) график колебатель- |

|

|

||||

|

|

|

|

|||

ного процесса для i(t); |

Номер |

R |

L |

C |

||

5) расчет |

параметров |

варианта |

Ом |

Гн |

Ф |

|

переходного процесса для |

||||||

1 |

1000. |

10E-3 |

10E-9 |

|||

колебательного |

режима |

|||||

2 |

2000. |

80E-3 |

20E-9 |

|||

(табл. 2). |

|

|||||

Варианты |

задания |

3 |

2000. |

120E-3 |

30E-9 |

|

параметров приведены в |

4 |

5000. |

100E-3 |

40E-9 |

||

табл. 3. |

|

5 |

3000. |

270E-3 |

30E-9 |

|

|

|

|||||

87

Литература

1.Дмитриев В.М., Зайченко Т.Н., Гарганеев А.Г., Шурыгин Ю.А. Автоматизация функционального проектирования электромеханических устройств и систем преобразовательной техники. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2000. 292 с.

2.Дмитриев В.М., Дмитриев И.В., Шутенков А.В. Автоматизированный учебно-лабораторный комплекс. Томск: Изд-во Том.

ун-та, 2002. 150 с.

3.Купцов А.М. Линейные электрические цепи. Основы теории для самостоятельного изучения. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1998. 222 с.

4.Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. М.: Высшая школа, 1994. 559 с.

5.Нейман А.Р., Демирчян К.С. Теоретические основы электротехники. Т. 1. Ленинград: Энергоиздат, 1981. 533 с.

6. Основы теории цепей / Зевеке Г.В., Ионкин П.А., Нетушил А.В., Страхов С.В. М.: Энергоатомиздат, 1989. 528 с.

7.Атабеков Г.И., Тимофеев А.Б., Хухриков С.С. Нелинейные цепи. М.: Энергия, 1970. 232 с.

8.Компьютерный лабораторный практикум по курсу «Теоретические основы электротехники» / Дмитриев В.М., Шутенков А.В., Кобрина Н.В., Зайченко Т.Н., Вахитова Х.З. Томск: Томс. гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники, 1997. 110 с.

9.Довгун В.П. Анализ электронных цепей: Учебное пособие. Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2003. 251 с.

10.Дмитриев В.М., Кобрина Н.В., Фикс Н.П., Хатников В.И. Теоретические основы электротехники. Ч. 1: Установившиеся режимы в линейных электрических цепях: Учебное пособие.— Томск: Изд-во Том. ун-та, 2000.— 220 с.

11.Дмитриев В.М., Вершинин И.М., Гусев Ю.В., Кобрина Н.В., Овчаренко Е.В., Фикс Н.П., Хатников В.И. Теоретические основы электротехники. Ч. 2: Переходные и статические режимы в линейных и нелинейных цепях. Электромагнитное поле: Учебное пособие.— Томск: Томский межвузовский центр дистанционного образования, 2001.— 200 с.

88

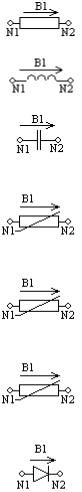

Приложение

Кратная справка по компонентам, используемым в виртуальной лаборатории по ТОЭ

Компонент |

|

Математическая модель и параметры |

|||||||||||||||||

|

Пассивные двухполюсники |

|

|

||||||||||||||||

Резистор R |

|

|

|

|

|

VN1 VN 2 R VB1 |

0 |

, |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R – сопротивление |

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Индуктивность L |

|

dVB1 |

|

VN1 |

|

VN 2 |

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

dt |

|

dt |

|

|

|

dt , L – индуктивность |

|||||||||||

Емкость С |

|

|

d (VN1 VN 2 ) |

|

|

VB1 |

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

dt |

|

|

|

|

|

C |

|

, С – емкость |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Нелинейный |

|

|

VN1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

B VB1 C , |

|||

резистор RCV |

|

|

VN 2 A VB1 |

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

A, B, C - коэффициенты полинома |

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Нелинейный |

|

|

|

|

|

VN1 VN 2 |

|

|

2 |

|

|||||||||

резистор RCUB |

|

|

|

|

|

A VB1 , |

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

A – коэффициент полинома |

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

Нелинейный |

|

|

|

|

V |

V |

|

|

A B eC VB1 , |

||||||||||

резистор REXP |

|

|

|

|

|

N1 |

|

|

N 2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

A, B, C - коэффициенты математической мо- |

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

дели |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

Диод (ключевая |

VN1 VN 2 |

R VB1 |

0 |

|

|

|

|

|

|||||||||||

модель) DK |

|

109 при V |

|

|

V |

|

|

0 |

|

|

|||||||||

|

|

N1 |

N 2 |

|

|

||||||||||||||

|

R |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

, |

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

VN 2 |

|

0 |

|

||||||||

|

|

0.1 при VN1 |

|

|

|

||||||||||||||

89

|

|

где R – сопротивление |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

Диод D |

|

|

|

|

|

|

|

VN1 N N 2 |

VZ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

VRy |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

при |

VN1 |

VN 2 |

VZ |

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

RZ |

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

V |

|

|

|

|

|

|

|

Vn1 VN 2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

V |

|

Ry |

IS (e |

|

VT |

|

1) при |

V |

V |

N1 |

V |

N 2 |

V |

|||||||||||||||||

|

|

B1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Z |

|

|

|

|

|

C |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

VN1 VN 2 |

VC |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

V |

|

IC |

|

при |

V |

|

|

V |

|

V |

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

Ry |

|

|

|

|

|

|

|

|

R |

f |

|

|

|

|

|

|

|

N1 |

|

|

N 2 |

|

C |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

VRy |

VN1 VN 2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

Ry |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

где: Rf – минимальное последовательное |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

сопротивление, Ом; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

RY – сопротивление утечки; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

RZ - дифференциальное сопротивление |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

на участке пробоя; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

VZ – напряжение стабилизации, В; |

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

VT – температурный потенциал перехода; |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

IS – ток насыщения, А. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

VT |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

VC |

|

|

|

||||||||

|

|

V VT ln |

|

|

|

|

|

|

|

|

IC IS e |

VT |

1 |

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

C |

|

|

|

|

|

|

|

R |

|

IS |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

f |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

Пассивные четырехполюсники |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

Взаимоиндук- |

|

LK |

dVN1 |

VM |

|

dVN 3 |

V |

V |

|

RK V |

|

0 |

||||||||||||||||||||

тивность LM |

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

dt |

|

|

|

|

|

|

|

dt |

|

N1 |

|

N 2 |

|

|

|

|

|

B1 |

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

VN 4 VB1 0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

где LK – индуктивность катушки, Гн; |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

RK – омическое сопротивление, Ом; |

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||

|

|

VM – взаимная индукция. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

Трансформатор |

|

|

|

|

d (L1 VB1 |

M VB 2 ) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

однофазный |

|

|

|

|

|

VN1 VN 2 |

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

dt |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

TRI |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

d (L2 VB 2 M VB1 ) |

V |

|

|

V |

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

N 3 |

N 4 |

|

|

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

dt |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

L1 – индуктивность первичной обмотки; |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

L2 – индуктивность вторичной обмотки; |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

90