Радиоавтоматика.-7

.pdf

131

Прежде чем рассматривать методы вычисления суммарной средней квад-

ратической ошибки, установим, через какие передаточные функции в выражение для суммарной ошибки входят сигнал и помеха, полагая, что на вход системы

подаётся воздействие вида

f (t) x(t) n(t),

где x(t) – случайный сигнал; n(t) – случайная помеха.

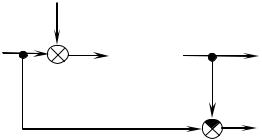

Суммарная ошибка системы (рис. 7.7):

e (t) x(t) y(t),

где y(t) – выходной сигнал системы. |

|

|

|

|

|

n(t) |

|

|

|

x(t) |

f(t) |

|

y(t) |

|

|

|

|||

|

Wз(p) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

e(t) |

|

|

|

|

|

|

Рис. 7.7 – К определению суммарной ошибки системы РА |

|

|||

Преобразование Лапласа для суммарной ошибки имеет вид: |

|

|||

E p X p WЗ p F p We p X p WЗ p n p , |

(7.14) |

|||

где WЗ p – передаточная функция замкнутой системы; We p – передаточная функция ошибки анализируемой системы; X p , n p – преобразования Лапласа для сигнала и помехи.

Из выражения (7.14) следует, что суммарная ошибка состоит из двух со-

ставляющих, одна из которых, определяющая точность воспроизведения сиг-

нала, зависит от передаточной функции ошибки, вторая, обусловленная дей-

ствием помехи, – от передаточной функции замкнутой системы.

При анализе средней квадратической ошибки ограничимся случаем, когда сигнал и помеха являются стационарными случайными функциями. При этом

132

математическое ожидание помехи будем полагать равным нулю, а случайный сигнал представим в виде:

ο

x(t) mx x(t),

ο

где mx – математическое ожидание сигнала; x(t) – случайная составляющая сиг-

нала.

Математическое ожидание суммарной ошибки рассчитывают по теореме о конечном значении функции:

me lim pWe p mx p . |

(7.15) |

p 0 |

|

Точность системы относительно случайных составляющих сигнала и по-

мехи оценивается дисперсией ошибки:

|

σ2 |

M e2 |

(t) |

R (τ) |

|

|

, |

(7.16) |

|

|

|

|

|||||||

где σ2 |

e |

|

|

e |

|

τ 0 |

|

|

|

|

|

|

|||||||

– дисперсия ошибка; σ |

e |

– средняя квадратическая ошибка системы; e(t) – |

|||||||

e |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ошибка системы; M – математическое ожидание от квадрата ошибки; Re (τ) – ав-

токорреляционная функция ошибки.

На основании эргодической теоремы автокорреляционную функцию ошибки находят как среднее по времени от произведения случайных составляю-

щих ошибки, разделённых промежутком времени :

|

|

|

|

|

ο |

ο |

|

1 |

T |

ο ο |

|

|

|

|

R (τ) e(t) e(t τ) lim |

|

e(t) e(t τ)dt, |

(7.17) |

|||||

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

e |

|

|

|

T 2T |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

T |

|

|

ο |

ο |

|

ο |

|

|

|

|

|

|

|

|

где e(t) x(t) y(t) – случайная составляющая суммарной ошибки. |

|

||||||||||

|

По теореме свёртки, согласно (7.14): |

|

|

|

|||||||

|

|

|

ο |

|

ο |

ο |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

e t |

e λ x t λ З λ |

n t λ dλ; |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(7.18) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ο |

|

|

ο |

ο |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

e t τ |

e |

η x t τ η З η n t τ η dη, |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

где e (t) – импульсная переходная функция ошибки системы; З (t) – импульс-

ная переходная функция замкнутой системы.

133

Так как рассматривают стационарный режим работы системы, то интегри-

рование в выражениях (7.18) берут от минус бесконечности.

Подставив выражение (7.18) в (7.17), найдём автокорреляционную функ-

цию ошибки:

e |

|

|

|

|

|

|

e |

|

|

|

|

e |

|

x |

|

|

|

|

|

|

|

|

З |

|

|

|

З |

|

П |

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

R |

τ |

|

|

|

|

|

|

|

|

λ |

|

|

|

η |

R |

|

τ λ η |

|

|

|

|

|

|

λ |

|

|

|

η |

R |

τ λ η |

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(7.19) |

|||

|

|

|

|

|

|

|

Пx |

|

|

|

|

|

|

|

З |

|

|

|

|

e |

|

|

|

|

Пx |

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

e |

|

|

|

З |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

λ |

|

|

|

|

η |

|

R |

|

|

τ |

λ η |

|

|

|

λ |

|

|

|

|

η |

|

R |

|

|

τ λ η |

dλ dη, |

|

|

||||||||||

где Rx (τ) – автокорреляционная функция сигнала; |

RП (τ) |

– автокорреляционная |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

функция помехи; RxП (τ) и RПx (τ) – взаимные корреляционные функции.

Подставив в (7.19) нуль, получим дисперсию ошибки системы.

e |

|

|

|

|

|

|

|

e |

|

|

|

e |

|

|

|

|

x |

|

|

|

|

|

|

|

З |

|

|

|

З |

|

|

|

П |

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

σ2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

λ |

|

|

|

|

η |

|

R |

|

λ η |

|

|

|

|

|

|

λ |

|

|

|

|

η |

|

R |

|

λ η |

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

xП |

|

|

|

|

|

|

|

З |

|

|

|

|

e |

|

|

|

Пx |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

e |

|

|

|

З |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

λ |

|

|

|

|

η |

|

R |

|

|

|

λ |

|

η |

|

|

|

λ |

|

|

|

|

|

η |

|

R |

|

λ |

η |

dλ dη |

(7.20) |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

σex2 |

σe2п σex2 |

п σепх2 . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

Дисперсия ошибки может быть вычислена и через ее спектральную плот-

ность, которая равна преобразованию Фурье от автокорреляционной функции ошибки системы (7.20):

Se ω Re τ e jωτdτ.

Подставив в это выражение формулу (7.19), определим плотность ошибки системы:

Se ω We jω 2 Sx ω WЗ jω 2 SП ωWe jω WЗ jω SxП ω We jω WЗ jω SПx ω ,

спектральную

(7.21)

где Sx ω – спектральная плотность сигнала; SП ω – спектральная плотность

помехи; SxП ω |

и SПx ω – взаимные спектральные плотности. |

||

Так как |

|

|

|

|

|

1 |

|

|

Re τ |

Se ω e jωτdω, |

|

|

2π |

||

|

|

|

|

134

то в соответствии с выражением (7.16) дисперсия ошибки [2–4]:

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

2 Sx ω |

|

|

|

|

2 SП |

|

|

|

|||||||||

|

σe2 |

|

|

We jω |

|

|

WЗ jω |

|

ω |

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

2π |

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

e |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

e |

|

|

|

З |

|

|

|

|

Пx |

|

|

||||

З |

|

|

|

|

xП |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(7.22) |

|||||||||||

W |

jω W |

jω |

S |

|

|

ω |

|

W |

jω W |

jω |

S |

|

ω dω |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

σex2 |

σe2п σex2 |

п σепх2 . |

|

|

|

|

|||||||||||||

Если сигнал и |

помеха |

|

не |

коррелированы, |

|

то |

RxП (τ) RПx (τ) 0 ; |

|||||||||||||||||||

SxП (ω) SПx (ω) 0 и выражения (7.18)–(7.22) упрощаются. Первое слагаемое в

(7.22) зависит как от АЧХ ошибки системы, так и от статистических характери-

стик сигнала, оно определяет среднюю квадратическую ошибку воспроизведе-

ния сигнала x(t). Второе слагаемое в (7.22) зависит от АЧХ замкнутой системы и характеристик помехи. Оно характеризует ошибку системы вследствие действия помехи n(t). Последние два слагаемых в (7.22) – составляющие ошибки из-за кор-

реляции сигнала с помехой и помехи с сигналом. |

|

|||||

Величину |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

σ |

|

|

m2 |

σ2 |

(7.23) |

|

|

|

e |

e |

|

||

называют суммарной средней квадратической ошибкой системы РА.

Вычисление средней квадратической ошибки через ее автокорреляцион-

ную функцию (7.19) связано с некоторыми трудностями, одна из которых свя-

зана с нахождением импульсной переходной функции анализируемой системы РА, другая – с вычислением (7.20). Поэтому на практике среднюю квадратиче-

скую ошибку рассчитывают через спектральную плотность ошибки по формуле

(7.22).

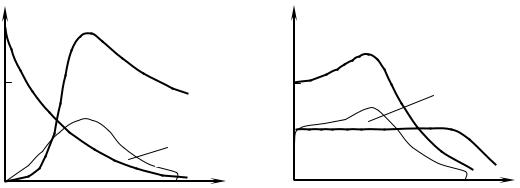

В инженерной практике среднеквадратическая ошибка также находится с помощью графоаналитического метода. Для этого строят графики, соответству-

ющие отдельным слагаемым выражения (7.21). Дисперсия ошибки для некорре-

|

|

2 |

|

|

Q |

, где Qx |

и QП – площади по гра- |

|

лированных сигнала и помехи |

σ |

|

Qx |

|

П |

|

||

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

π |

|

|

|

фиками спектральных плотностей (рис. 7.8).

|

|

135 |

|

S |

We 2 |

S |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

Sx |

|

2 |

|

|

|

Wз |

1 |

|

|

Qп |

|

|

|

|

|

|

|

Seп |

|

Sex |

|

|

|

Qx |

|

|

0 |

|

0 |

|

|

|

Рис. 7.8 – К определению средней квадратической ошибки системы РА

На практике часто встречаются случаи, когда помеху можно считать белым шумом, спектральная плотность которого в пределах полосы пропускания си-

стемы РА постоянна.

При этом дисперсия ошибки системы из-за действия помехи определяется по формуле:

2 |

|

SП 0 |

|

WЗ jω |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

σeП |

|

|

|

|

|

|

|

|

dω. |

|

|||||||

2π |

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Величину |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

fэф2 |

|

|

WЗ jω |

|

2dω, |

|

ωэф2 |

|

|

WЗ jω |

|

2dω |

(7.24) |

||||||

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

2π |

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

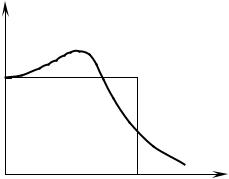

называют эффективной полосой пропускания системы РА, и она является осно-

ванием прямоугольника, площадь которого равна площади, ограниченной гра-

фиком квадрата АЧХ (рис. 7.9). Дисперсия ошибки системы РА из-за действия помехи вычисляется по выражению:

2 |

|

Sп ω ωэф |

|

|

|

σеп |

|

. |

(7.25) |

||

π |

|||||

|

|

|

|

Выражения для расчёта эффективной полосы пропускания систем РА,

наиболее часто встречающихся в радиотехнических устройствах, приведены в таблице 7.2 [2].

136

Wз Wз 2

1

0 |

эф=2 fэф |

|

Рис. 7.9 – К определению эффективной полосы пропускания системы РА

Таблица 7.2 – Формулы расчёта эффективной полосы пропускания систем РА

|

|

|

Wp(p) |

|

|

|

|

|

|

|

fэф |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

K |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

K |

||||||

|

|

|

|

p |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

K |

|

|

|

|

|

|

|

|

K 2 |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

1 pT |

|

|

|

|

|

|

2T 1 K |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

K |

|

|

|

|

|

|

|

|

K |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

p 1 pT1 1 pT3 |

|

2 T1 T3 KT1T3 |

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

K 1 pT2 |

|

|

|

K T1 KT22 |

||||||||||||||

|

|

p 1 pT1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

2T1 1 KT2 |

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

K 1 pT |

|

|

|

|

1 KT 2 |

|||||||||||||

2 |

|

|

|

2 |

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

p 2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2T |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

При анализе точности работы систем РА в реальных условиях возникает трудность моделирования помех. Однако если использовать формирующий фильтр, то анализ систем РА относительно сигналов сводится к случаю действия на систему белых шумов.

Формирующий фильтр – устройство, позволяющее генерировать случай-

ный сигнал с заданной спектральной плотностью из сигнала белого шума. Ха-

рактеристики формирующего фильтра для стационарных случайных сигналов определяются в следующем порядке. Так как спектральная плотность сигнала

137

является чётной дробно-рациональной функцией частоты, то она может быть представлена в виде двух комплексно-сопряжённых сомножителей вида

Sx ω Nxψ jω ψ jω .

Передаточная функция формирующего фильтра имеет вид:

Wф ω ψ jω jω p .

Для расчёта коэффициентов передаточной функции формирующего филь-

тра выражение для спектральной плотности сигнала нужно записать в виде:

N |

|

|

c2m jω 2m ... c2 jω 2 |

c0 |

|

|

bm jω m ... b1 jω b0 |

|

N |

. |

(7.26) |

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

x |

|

d2n jω 2n ... d2 |

jω 2 |

d0 |

|

|

dn jω n ... d1 jω d0 |

|

x |

|

|

Вычислив квадрат модуля в левой части (7.26) и приравняв коэффициенты при одинаковых степенях частоты слева и справа, получим уравнения для опре-

деления коэффициентов передаточной функции формирующего фильтра ai и bi.

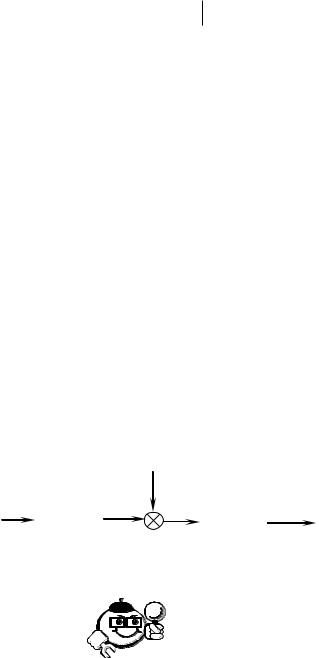

Формирующий фильтр и анализируемая система РА образует некоторую расширенную систему (рис. 7.10), на вход которой действует помеха, являюща-

яся белым шумом. Если помеха не является белым шумом, то в схему необхо-

димо включить формирующий фильтр, который из белого шума будет генериро-

вать случайную помеху с заданной спектральной плотностью.

|

|

|

n(t) |

|

|

|

U(t) |

|

x(t) |

f(t) |

|

y(t) |

|

Wф(p) |

Wз(p) |

|||||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 7.10 – Схема включения формирующего фильтра

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

Пример · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

Найти передаточную функцию формирующего фильтра для сигнала, воз-

никающего из-за колебаний летательного аппарата, спектральная плотность ко-

торого

Sк ω Nк |

1 T 2 ω2 |

|

|

. |

||

|

к0 |

|

|

|

||

|

ω2 T 4ω4 |

4ξ |

2T |

2ω2 |

1 |

|

|

к |

|

к |

|

|

|

138

Решение

В соответствии с выражением (7.26) спектральная плотность будет равна

|

1 T 2 |

ω2 |

|

|

|

|

|

b b jω |

|

|

2 |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

Nк |

|

к0 |

|

|

Nк |

|

|

|

0 |

|

1 |

|

|

|

. |

ω2 T 4ω4 |

4ξ2T 2ω2 |

1 |

|

ω |

|

a2 jω |

2 |

a1 jω a0 |

|

|

|

||||

|

к |

|

к |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Из последнего выражения найдём, что

|

b0 1; |

b1 Tк0 ; |

|

a1 1; |

a12 2Tк2 1 2ξ2 ; |

a2 Tк2. |

|

Таким образом, передаточная функция формирующего фильтра имеет вид:

Wфк p Nк |

|

1 Tк0 p |

|

, |

(7.27) |

||

p T 2 p2 |

2ξ T p 1 |

||||||

|

|

|

|||||

|

|

к |

к к |

|

|

|

|

где 2ξк

2 2ξ2 1 .

2 2ξ2 1 .

На вход формирующего фильтра с передаточной функцией (7.27) нужно подать белый шум с уровнем спектральной плотности Nк.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

Пример · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

Определить среднюю квадратическую ошибку системы автоматического сопровождения цели РЛС, передаточная функция которой в замкнутом состоя-

нии имеет вид:

WЗ p |

|

1 pT2 |

|

, |

|

1 |

pT1 1 pT3 |

|

|||

|

|

где T1 0.37 с ; T2 0.5 с ; T3 0.14 с .

На систему поступают:

1. Сигнал, обусловленный перемещением сопровождаемой цели относи-

тельно РЛС, установленной на летательном аппарате. Математическое ожидание и спектральная плотность случайной составляющей этого сигнала определяется выражениями:

|

|

|

139 |

|

|

|

|

|

|

|

mx αt, |

Sx ω |

|

|

Nк |

|

, |

|

|

ω2 |

1 T 2ω2 |

|

||||

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

x |

|

|

где α 0.175 рад с–1 ; N |

x |

3.05 10–4 рад2 с ; |

T 20 с . |

|

||||

|

|

|

|

|

x |

|

|

|

2. Случайное воздействие, возникающее из-за колебаний летательного ап-

парата относительно центра масс. Спектральная плотность этого воздействия:

|

|

Sк ω Nк |

|

|

1 T 2 ω2 |

|

|

, |

||

|

|

|

|

|

к0 |

|

|

|||

|

|

|

|

|

ω2 T 4ω4 |

4ξ2T |

2ω2 1 |

|

||

|

|

|

|

|

|

к |

к |

|

|

|

где N |

к |

0.15 10–4 рад2 ; |

T 0.4 с |

; T |

2.5 с ; 4ξ2 |

|

1. |

|

||

|

|

к |

|

к0 |

|

|

|

|

|

|

3. Угловой шум, возникающий из-за того, что центр отражения радиолока-

ционного сигнала «блуждает» по сопровождаемой цели. Этот шум можно счи-

тать белым с уровнем спектральной плотности Syω 0.25L/R 2 , где L – геомет-

рический размер цели; R – дальность до сопровождаемой цели.

4. Помехи, обусловленные тепловым шумом приёмника РЛС и флуктуаци-

ями отражённого от цели сигнала. Эти воздействия при анализе можно считать белыми шумами и объединить в одно воздействие с уровнем спектральной плотности Sф ω Nф , где Nф 0.31 10–6 рад с .

Решение

Математическое ожидание (динамическая ошибка системы) в соответ-

ствии с выражением (7.15):

me lim pWe p |

α |

T1 T3 T2 α 0.17 10 2 |

рад, |

2 |

|||

p 0 |

p |

|

|

|

|

|

|

где We p 1 WЗ p – передаточная функция ошибки системы автоматического

сопровождения цели РЛС.

Дисперсия ошибки системы относительно случайной составляющей сиг-

нала вычисляется по формуле (7.22), в которой спектральная плотность под зна-

ком интеграла:

Sex ω Nx We jω Wфx jω 2 ,

|

|

|

|

140 |

|

где Wфx |

jω |

|

1 |

– частотная характеристика формирующего фильтра |

|

|

|

||||

jω 1 |

jωTx |

||||

|

|

|

|||

сигнала. |

|

|

|

|

Таким образом, дисперсия ошибки относительно сигнала будет опреде-

ляться как

|

|

1 |

|

|

|

|

|

2 Sx ω |

|

|

|

|

2 SП |

|

|

|

|

|||||||

|

σe2 |

|

|

We jω |

|

|

WЗ jω |

|

ω |

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

2π |

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

e |

|

|

|

|

xП |

|

|

|

|

e |

|

|

З |

|

|

|

|

Пx |

|

|

||||

З |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(7.28) |

|||||||||||

W |

jω W |

jω |

S |

|

ω |

|

W |

jω W |

jω |

S |

|

ω |

dω |

|||||||||||

σex2 σe2п σex2 п σепх2 .

·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Таким образом, средняя квадратичная ошибка исследуемой системы рав-

няется сумме квадратов ошибок, обусловленных действиями на систему мешаю-

щих воздействий и помех.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Контрольные вопросы по главе 7

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

1.Перечислите показатели качества систем РА.

2.Какова реакция системы РА на скачкообразный сигнал?

3.Какие методы используются для оценки показателей качества системы РА?

4.Перечислите основные показатели качества переходного процесса в си-

стемах РА.

5.Перечислите частотные показатели качества работы системы РА.

6.Для каких систем РА значение ошибки регулирования равно нулю, а

для каких – не равно нулю?

7.Дайте определение эффективной полосе пропускания системы РА.