Тестирование и диагностика в инфокоммуникационных системах и сетях

..pdf

191

Использование «широкополосного» фильтра при измерении спектральной плотности мощности шума между каналами существенно увеличивает погрешность измерения.

Для более точного измерения значения OSNR, в некоторых OSA (Agilent Technologies)

используется комбинированный алгоритм анализа спектральной характеристики группового оптического сигнала системы WDM.

На первом этапе оператор OSA выполняет измерение мощности (уровня мощности)

оптического сигнала в канале в режиме «широкополосного» фильтра со разрешающей способностью по полосе пропускания порядка RBW=0,2 нм, что, в соответствие с вышесказанным, позволяет более точно измерить указанную величину.

Затем оператор переходит в режим «узкополосного» фильтра (RBW=0,06 нм и менее) и

выполняет измерение уровня шума.

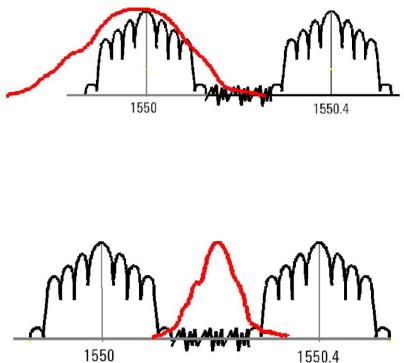

Рис. 4.78. Широкая полоса пропускания Широкая полоса пропускания охватывает все боковые составляющие спектра канального

сигнала.

Рис. 4.79. Узкая полоса пропускает только спектр шума

В идеальном случае, согласно формуле, OSNRn определяется путем вычисления отношения мощности сигнала Pn в канале к мощности шума Pnoise,n на этой длине волны канала.

Однако непосредственно выполнить измерение Pnoise,n в канале по спектральной характеристике группового сигнала не представляется возможным, поскольку сам полезный сигнал в канале закрывает шум.

192

|

|

Рис. 4.80. К определению мощности шума |

|

||||

На практике определяют мощность шума по обеим сторонам канала |

Pnoise,и |

||||||

Pnoise, , |

в некотором спектральном диапазоне , а затем оценивают действи- |

||||||

тельное значение Pnoise,n как среднее арифметическое полученных значений |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

мВт |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

д |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

где |

и |

|

- мощность шума на длинах волн |

и |

|||

соответственно; |

|

|

|

|

|

|

|

и |

|

- уровень мощности шума на длинах волн |

и |

||||

соответственно. |

|

|

|

|

|

|

|

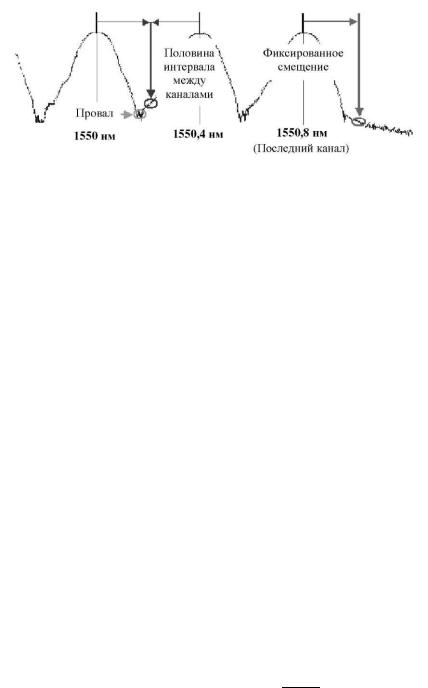

Рис. 4.81. К оценке OSNR по реальной спектральной характеристики группового оптического сигнала

|

193 |

Обычно мощность шума определяют на половине интервала между каналами |

, |

однако в ряде случаев при анализе реальной спектральной характеристики группового

сигнала для измерения и необходимо уточнить положение маркеров:

Рис. 4.82. К оценке OSNR по реальной спектральной характеристики группового оптического сигнала. Уточнение положения маркеров при измерении мощности шума в

канале

Измерение OSNR требует точного измерения как мощности полезного оптического сигнала в канале, так и мощности шума.

Чем больше OSNR, тем легче идентифицировать принимаемые биты сигнала на уровне шума.

Значения OSNR нормируется исходя из того, чтобы вносимый в оптический тракт системы WDM обусловленный применением оптических усилителей (OA) дополнительный шум не уменьшал это отношение ниже 20 дБ.

Поэтому величина OSNR определяется следующим выражением, соответствующему выходу первого OA1 в оптическом тракте после мультиплексора при количестве OA k:

д

и на выходе k-го промежуточного усилителя ОАk:

д

где x- число элементарных кабельных участков (ЭКУ) на регенерационном участке ВОЛП системы WDM. При этом ЭКУ, согласно определяется как участок оптического тракта между оптическими усилителями.

194

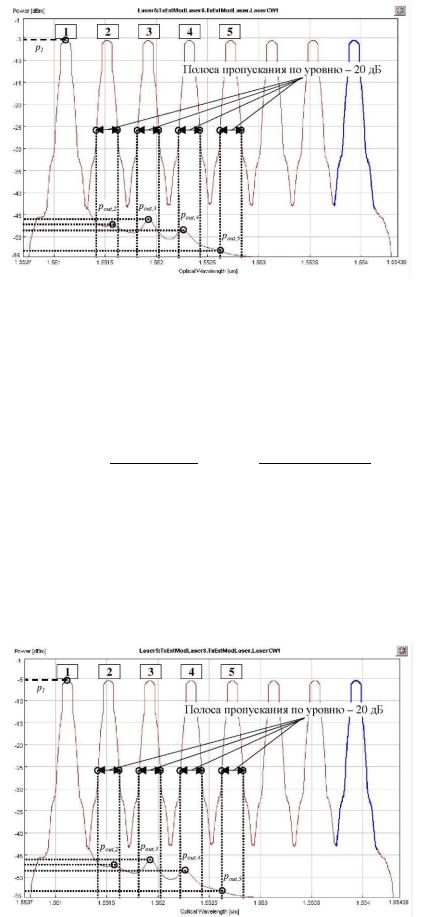

Изоляция

Рассмотрим работу демультиплексора, а именно один из его выходных каналов с

центральной длиной волны .

Большая часть мощности излучения на данной длине волны идет i-му каналу - полезный

сигнал.

Однако часть излучения на этой длине волны может также присутствовать и в других

выходных каналах в качестве паразитного сигнала.

Очевидно, наибольшая мощность паразитного сигнала на длине волны присутствует в

соседних каналах и .

Изоляция определяет уровень ослабления сигнала данного канала в других каналах, где этот сигнал не является основным.

При измерении ослабленной доли сигнала, который в идеально работающем компоненте вообще должен отсутствовать, принимают во внимание характеристики полосы пропускания каждого канала и указывают значения при наихудших условиях (учитывается максимальный уровень паразитного сигнала на длине волны в пределах полосы пропускания по уровню -

20 дБ канала ).

Изоляция определяется как минимальная величина ослабления мощности сигнала с выборкой по всем неосновным выходным каналам по отношению к основному входному каналу.

Для канала i с центральной длиной волны изоляция оценивается по следующей формуле:

д

где - мощность, |

|

- уровень мощности оптического сигнала в канале с центральной длиной волны , |

|

- мощность, |

|

– уровень мощности сигнала канала сцентральной длиной волны |

, |

присутствующего в канале j(j не совпадает с i). |

|

Так, изоляция в 30 дБ означает, что уровень сигнала в каждом из соседних каналов на длине волны основного канала ниже уровня сигнала основного канала на этой длине волны как минимум на 30 дБ.

195

Рис. 4.83. К оценке изоляции оптического канала

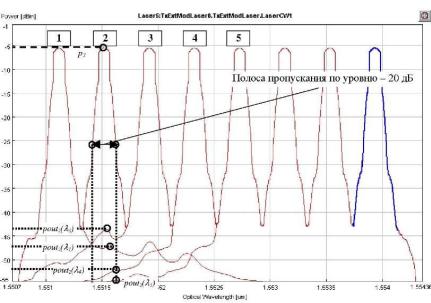

Перекрестные помехи на дальнем конце (FEXT - Far-End Crosstalk)

Перекрестные помехи определяют превышение уровня мощности входного сигнала на длине волны над всей суммарной утекающей мощностью этого сигнала в неосновные каналы:

дБ

где - мощность,

- уровень мощности оптического сигнала в канале с центральной длиной волны , - мощность,

– уровень мощности сигнала канала с центральной длиной волны ,

присутствующего в канале j (j не совпадает с i).

Рис. 4.84. К оценке FEXT

196

Переходная помеха (XT - Crosstalk)

Оптическая переходная помеха между оптическими каналами определяется в каждом оптическом канале как отношение средней мощности оптического сигнала из остальных оптических каналов к средней мощности оптического сигнала данного канала в полосе частот соответствующего оптического канала:

|

|

|

|

д |

|

|

|

|

|

||

где - мощность, |

|

||||

- уровень мощности оптического сигнала в канале с центральной длиной волны |

, |

||||

- мощность, |

|

||||

– уровень мощности сигнала канала с центральной длиной волны |

, |

||||

присутствующего в канале j ( j не совпадает с i ).

Величина перекрестных помех не должна превышать - 30 дБ на передаче, и - 27 дБ на приеме, соответственно.

Рис. 4.85. К оценке перекрестных помех оптического канала

ГЛАЗ-ДИАГРАММА

Методика измерения

Глаз-диаграммы применяются для оценки параметров цифровых сигналов как при проведении лабораторный (системных) измерений, так и эксплуатационный.

По своей структуре глаз-диаграммы являются модификацией осциллограмм, и

отличаются от последних тем, что используют периодическую структуру цифрового сигнала.

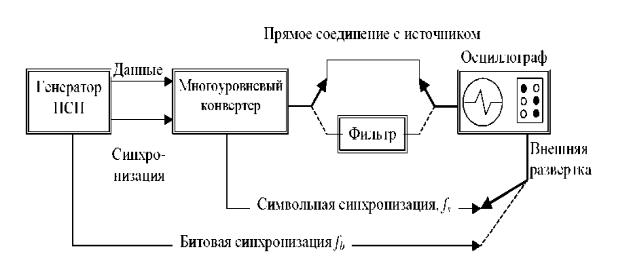

Для построения двухуровневой глаз-диаграммы битовый поток подается на осциллограф,

в то время как синхронизация внешней развертки производится от битового потока с

197

частотой .

В случае построения многоуровневых диаграмм сигнал должен проходить через многоуровневый конвертер, а синхронизация производится от символьного потока с частотой .

Для калибровки глаз-диаграммы сигнал подают непосредственно на вход осциллографа.

В этом случае глаздиаграмма имеет вид прямоугольника.

Фильтр (тестируемая система), ограничивающий полосу передаваемого сигнала, вносит существенные изменения в форму импульса, в результате диаграмма приобретает форму

«глаза».

Рис. 4.86. Построение глаз-диаграммы Глаз-диаграммы используют периодическую структуру цифрового сигнала.

За счет внешней синхронизации развертки, получаемые осциллограммы волнового фронта накладываются друг на друга с периодом одного отсчета.

В результате проведения измерений с накоплением получается глаз-диаграмма, при этом по оси ординат откладывается амплитуда сигналов, по оси абсцисс - время, соответственно.

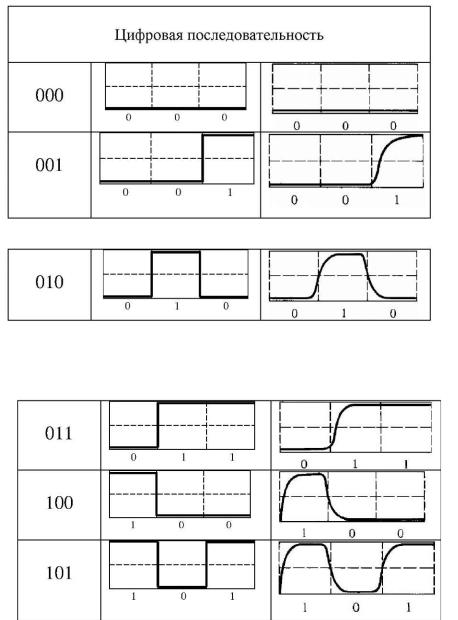

Пример формирования глаз-диаграммы непосредственно на выходе источника и на выходе линейного тракта.

Реальная осциллограмма сигнала «разрезается» посимвольно в соответствии с тактовыми импульсами синхронизирующего генератора, а затем глаз-диаграмма «складывается» из полученных кусков.

В идеальном случае при отсутствии цепей фильтрации в результате такого сложения получится квадрат («квадратный глаз»).

Однако глаз-диаграмма реального сигнала будет значительно отличаться от квадрата,

поскольку будет содержать. в себе составляющие нарастания фронта сигнала, спада фронта,

198

прямоугольный импульс будет иметь форму колокола, в результате получится диаграмма более похожая на глаз.

Исследование глаз-диаграмм позволяет провести детальный анализ цифрового сигнала по параметрам, непосредственно связанным с формой волнового фронта: параметра межсимвольной интерференции (ISI), джиттера передачи данных, джиттера синхронизации и других характеристик.

199

Рис. 4.87. К построению глаз-диаграмм

Идентификация глаз-диаграмм

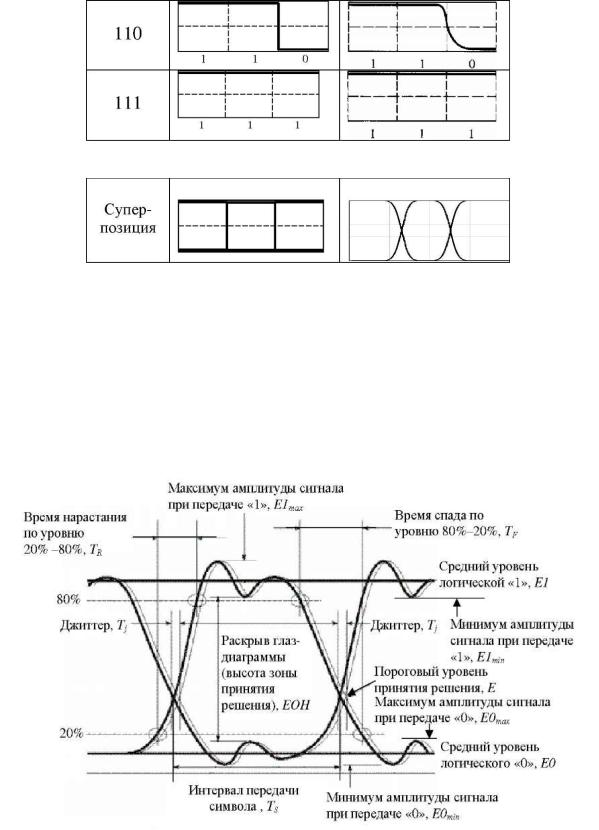

Глаз-диаграмма представляет собой результат многократного наложения битовых последовательностей с выхода генератора ПСП, отображаемый на экране осциллографа в виде диаграммы распределения амплитуды сигнала по времени.

Рис. 4.88. Идентификация глаз-диаграммы Эффекты уширения импульса, а также фазовое дрожание сигнала вызывают появление

взаимных искажений между символами, что приводит к пересечению глаздиаграммы с временной осью в разные промежутки времени.

200

Максимальная ширина области пересечения с временной осью определяется как пиковое фазовое дрожание или джиттер передачи данных . Джиттер измеряется обычно в единицах

времени или как отношение к интервалу передачи символа .

5.3. Измерение параметров передачи ЦСП по глаздиаграмме

5.3.1. Глубина модуляции

Коэффициент гашения (EX - Extinction Ratio) является мерой оценки глубины модуляции источника оптического излучения передающего модуля ВОСП.

EX является одной из составляющих, определяющих протяженность линейного тракта,

обеспечивающей надежные передачу и прием сигнала.

Глубина модуляции определяется как логарифм отношения средней мощности сигнала при передаче логической «1» к средней мощности сигнала при передаче логического «0»:

д

Q-фактор

Фундаментальным показателем качества цифровых систем передачи является коэффициент ошибок (Кош или BER - Bit Error Ratio).

Современные высокоскоростные СП на магистральных ЛС разработаны для практически безошибочной работы (BER < 10-15).

Однако для подобных ЦСП довольно трудно проводить прямые измерения BER

(например, с помощью анализатора канала или измерителя коэффициента ошибок) в силу больших затрат времени.

Так, например, регистрация 10 битовых ошибок для получения BER порядка 10- при скорости передачи уровня STM-64 (10 Гбит/с) потребуется проведение измерений в течение

28 часов.

Подобный интервал измерений вполне приемлем для приемо-сдаточных испытаний,

выполняемых в процессе пусконаладочных работ СП, но вряд ли может применяться при настройке оборудования или мониторинге действующих СП.

В настоящее время разработан новый подход к решению данной проблемы на основе измерения Q-фактора: базируясь на статистическом анализе физических параметров сигнала,

данный метод позволяет менее чем за минуту оценить BER в диапазоне до 10-40. В частности,

подобный метод реализован в измерителях Q-фактора компании Acterna.

Q-фактор - это параметр, который непосредственно отражает качество сигнала цифровой СП. Существует определенная функциональная зависимость Q-фактора сигнала и измеряемого коэффициента ошибок BER.

Q-фактор определяется путем статистической обработки результатов измерения