Тестирование и диагностика в инфокоммуникационных системах и сетях

..pdf

111

новленный кабель будет скорее всего иметь одну или несколько сварочных муфт. Для про-

верки характеристик восстановленного кабеля целесообразно повторить в полном или час-

тичном объеме пусконаладочные измерения.

Общие методы обнаружения точек возникновения неисправностей в

электрическом кабеле

Прямые методы обнаружения неисправности в кабеле

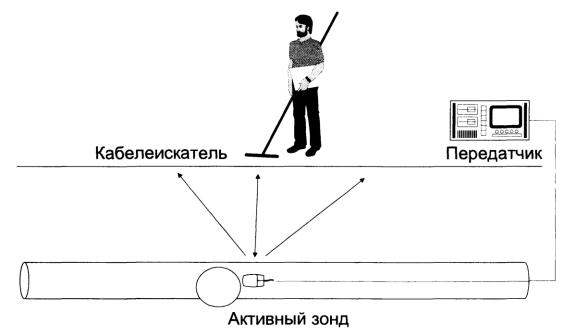

Используемые в настоящее время прямые методы обнаружения неисправности в кабелях связаны с внешним наблюдением за кабелем, которое называется трассировкой кабеля. По-

мимо обнаружения неисправности трассировка кабеля производится для обнаружения мар-

шрута залегания его под землей, в канализации, в стенах (в случае абонентского кабеля) и

т.д. При прямом методе в основном используются кабелеискатели (рис. 3.2), состоящие из двух частей" генератора-передатчика сигнала и приемника. Передатчик подключается к кабелю, в котором обнаружена неисправность, и подает в кабель сигнал переменного тока напрямую или через индуктивный переходник. Приемник-трассоискатель при замыкании цепи передатчик - кабель - среда - приемник отображает уровень сигнала в этой цепи в цифровом виде, а чаще - просто звуковым сигналом, пропорциональным уровню сигнала в цепи.

Рис. 3.2. Кабелеискатель для трассировки кабеля

Очевидно, что замыкаемая цепь не может иметь омический характер за счет наличия непроводящей среды (сюда входит воздух, земля, изоляция и т.д.). В зависимости от того,

обеспечивает ли приемник емкостное или индуктивное замыкание цепи, приемник может быть как емкостным, так и индуктивным или совмещать в себе оба варианта. В последнем

112

случае выбор режима работы приемника может осуществляться оптимально в соответствии с типом неисправности и условиями измерений.

Частота и мощность тестового сигнала, подаваемого в кабель, выбирается в соответствии с типом кабеля, глубиной его залегания и чувствительностью приемника. Обнаружение точки возникновения неисправности кабелеискателем зависит от типа неисправности. Так при полном обрыве кабеля сигнал на приемнике в точке обрыва значительно усилится из-за полного нарушения изоляции и пропадает после точки обрыва. В случае частичного обрыва одной жилы нарушения изоляции в кабеле может не быть, тогда после прохождения точки неисправности сигнал пропадает. При коротком замыкании сигнал также усилится и пропадет после прохождения точки и т.д.

Кабелеискатели выполняют:

трассировку пути залегания кабеля;

определение глубины залегания кабеля;

измерение величины тока в кабеле;

определение характера повреждения: короткое замыкание или обрыв;

определение степени повреждения: легкое или сильное повреждение;

индикацию силовых кабелей и кабелей питания;

определение точек намокания кабеля.

Кабелеискатели могут выполнять измерения также на воздушных кабелях и проложен-

ных в канализации. Так для обнаружения препятствия в трубу, в которой предполагается прокладка кабеля (рис. 3.3), опускается активный источник (минипередатчик), который ука-

зывает местоположение препятствия и кабелеискатель фиксирует это место. Подобная тех-

нология обследования труб оказывается эффективной и в настоящее начинают использовать-

ся подвижные видеокамеры для обследования труб и обнаружения препятствий для проклад-

ки кабеля.

113

Рис. 3.3. Обнаружение препятствий при прокладке кабеля Трассировка залегания кабеля в грунте может выполняться по индикации активного

сигнала, и с использованием маркеров. В первом случае к кабелю подключается генератор гармонического или модулированного сигнала. Кабелеискатель принимает этот сигнал, за счет чего определяет трассу залегания кабеля. В кабелеискателе используется обычно не-

сколько антенн вертикальной и горизонтальной поляризации. Горизонтально-ориентиро-

ванная антенна обеспечивает грубый поиск места залегания кабеля, тогда как вертикальная антенна обеспечивает индикацию местоположения кабеля с точностью до 5-10 см. Эффек-

тивным способом трассировки кабеля является использование маркеров. В этом случае при прокладке кабеля параллельно с ним закапывают маркеры -устройства, содержащие индук-

тивную катушку, настроенную на определенную резонансную частоту. Кабелеискатель для поиска маркеров имеет в своем составе резонансный контур, реагирующий на наличие мар-

кера в непосредственной близости от него. При максимуме резонанса кабелеискатель иден-

тифицирует маркер и, таким образом, определяет трассу залегания кабеля.

Для обнаружения места залегания кабеля могут применяться металлоискатели, однако их применение оправдано только в сельской местности, когда заранее известно, что иного кабеля нет. В городских условиях это практически исключено. Кроме того, металлоискатели не обнаруживают точки возникновения неисправности, а фиксируют только маршрут залегания кабеля.

Могут использоваться другие прямые методы. Так, например, метод прямой локации,

который чрезвычайно эффективен при обнаружении коротких замыканий, при определении точек обрыва дает не очень хорошие результаты. Высокая точность измерений в приборе

Tonearc фирмы Tempo достигается за счет использования высоковольтного импульса малой

114

длительности. В точке обрыва кабеля при прохождении высоковольтного импульса воз-

никает ионизированное плазменное образование, которое меняет на время сопротивление кабеля. Плазменный шнур выполняет в этом случае роль проводника для короткого замыка-

ния и точка обрыва может быть успешно локализована.

Поскольку прибор использует для измерения очень короткий импульс, его работа не сказывается на параметрах кабеля (за исключением точки обрыва) и на оборудовании, под-

ключенном к кабелю.

По данным о длительности импульса определяется ориентировочная дистанция до точки обрыва Точная локализация выполняется с использованием портативного переносного индуктивного приемника одночастотного сигнала.

Обнаружение неисправностей с использованием рефлектометров электрических

кабелей

Для анализа магистральных кабелей с одного конца используют металлические реф-

лектометры дальнего действия, принцип работы которых аналогичен оптическим рефлек-

тометрам. Диапазон измерений металлических рефлектометров достигает 60 км, разрешаю-

щая способность - до 10 см, что обеспечивает локализацию точек обрыва даже без использо-

вания на местности кабельных локаторов.

Общая теория рефлектометрии электрических кабелей была разработана в 60-х годах.

Различают два основных типа металлических рефлектометров: рефлектометры с ото-

бражением формы принимаемой волны и рефлектометры с цифровым отображением. Реф-

лектометры с отображением формы принимаемой волны (рефлектограммы) дают возмож-

ность комплексного анализа всех неоднородностей в кабеле, а рефлектометры с цифровым отображением определяют расстояние до первой неоднородности, и могут с успехом приме-

няться в эксплуатации, поскольку дешевы и портативны. Некоторые приборы этого класса селектируют неоднородности, определяя категорию неисправности в виде обрыва или корот-

кого замыкания кабеля.

Важным отличием металлических рефлектометров от оптических является зависимость скорости распространения сигнала по кабелю от характеристик кабелей. В связи с этим возникает вопрос пересчета данных о времени распространения отраженного сигнала в данные о расстоянии до неоднородности. При этом возникает дополнительный фактор,

связанный со скоростью распространения сигнала – VOP (Velocity of Propagation). Фактор

VOP численно равен отношению скорости распространения сигнала в кабеле к скорости света в вакууме и определяется типом диэлектрика в кабеле. Для коаксиальных кабелей УОР зависит от материала, окружающего центральную жилу, для симметричной пары - от расстояния между жилами и типа диэлектрика VOP может меняться в зависимости от

115

времени использования кабеля и температуры в пределах 3%. Если VOP не указывается в паспорте на кабель, он может быть вычислен путем измерения кабеля известной длины. Для проверки правильности VOP при использовании рефлектометра измерения проводятся с двух сторон кабеля и результаты сравниваются с данными о реальной длине кабеля.

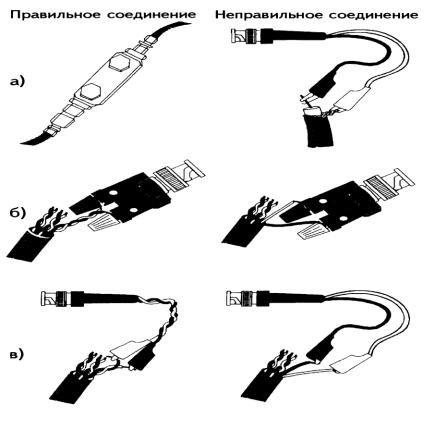

Другим важным фактором организации измерений с использованием TDR помимо VOP

является способ подключения рефлектометра к тестируемому кабелю. Варианты правильно-

го и неправильного подключения представлены на рис. 3.4.

Рис. 3.4. Подключение TDR к кабелю

На рисунке представлены варианты правильного и неправильного соединения через со-

единительную муфту (рис. 3.4 а), с использованием адаптера (рис. 3.4 в) и подсоединения к витой паре (рис. 3.4 в).

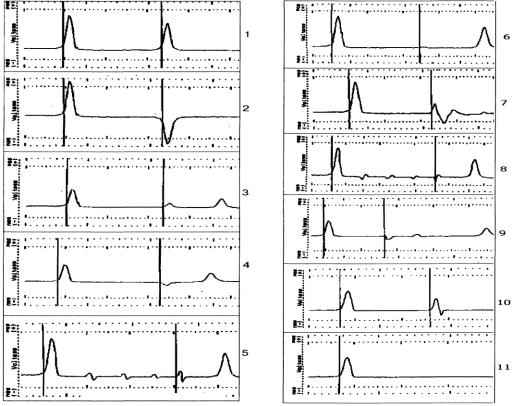

Среди всего многообразия рефлектограмм металлических кабелей можно выделить не-

сколько, наиболее полно описывающих возможные неисправности кабелей.

На рис. 3.5 представлены типичные рефлектограммы металлических кабелей.

На рефлектограмме 1 представлен случай отражения сигнала от точки с большим сопро-

тивлением (второй курсор), что соответствует обрыву кабеля. Состояние, описываемое рефлектограммой, получило название характерного обрыва (COMPLETE OPEN).

116

Отражение со сменой полярности сигнала, представленное на рефлектограмме 2,

соответствует короткому замыканию в кабеле и, как следствие, малому сопротивлению неоднородности. Такое состояние получило название характерного короткого замыкания

(DEAD SHORT).

На рефлектограмме 3 представлен вариант частичного обрыва (второй курсор)

(PARTIAL OPEN), за которым следует полный обрыв.

На рефлектограмме 4 представлен случай, когда за частичным замыканием (PARTIAL OPEN), отмеченным вторым курсором, следует полный обрыв кабеля.

Рефлектограмма 5 отражает четыре отпайки на кабеле. Отпайка, отмеченная вторым курсором, является дефектной, что хорошо видно по уровню отражения от неоднородности.

Рис. 3.5. Основные типы рефлектограмм.

117

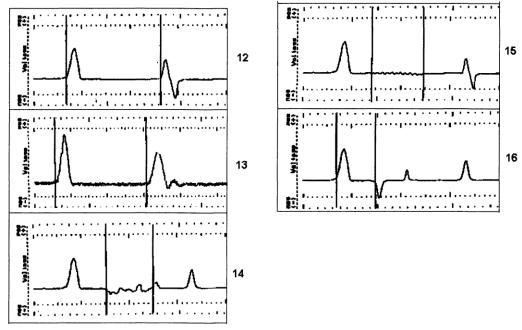

Рис. 3.6. Основные типы рефлектограмм (окончание).

Цилиндрический коннектор на коаксиальном кабеле, отмеченный вторым курсором,

вносит затухание, прямо пропорционально качеству соединения (рефлектограмма 6). Нали-

чие усилителя в линии (рефлектограмма 7) приводит к повышенному отражению от усилите-

ля. Сигнал от рефлектометра должен обрываться на усилителе, однако может возникнуть дополнительное отражение (фантомный образ) за усилителем. Коаксиальные отпайки (реф-

лектограмма 8), как внешние, так и внутренние, могут привести к появлению точек отраже-

ния по всей длине кабеля. Уровень отражения является параметром качества отпаек.

Наличие направленных и пассивных ответвителей (рефлектограмма 9) может привести к ошибке измерения вследствие множественного отражения. На предлагаемой рефлектограмме второй курсор отмечает место расположения ответвителя. Два разнонаправленных отраженных сигнала отображают два сегмента ответвителя. Внесение дополнительного сопротивления или сварочный шов приводят к появлению отражения в виде 8 на рефлектограмме 10. Высокоомное отражение сопровождается низкоомным. Хорошо согласованное соединение кабеля с согласованной нагрузкой (терминатором) полностью поглощает сигнал отражения. Рефлектограмма 11 служит гарантией правильности выбора терминатора, который не вызывает отражения.

Тестирование кабеля с антенной (рефлектограмма 12) также может приводить к 8-

отражению. В этом случае отражение сильно зависит от типа антенны.

Анализ кабелей с антеннами радиосвязи может сопровождаться индуктивными навод-

ками от радиоаппаратуры (рефлектограмма 13).

118

Замокание кабелей отображается на рефлектограмме как область случайного отражения.

Начало этой области, показанное вторым курсором на рефлектограмме 14, соответствует на-

чалу области замокания кабеля.

Повышение влажности в кабелях (рефлектограмма 15) приводит к появлению шумовой составляющей.

Высокоомная отпайка отображается на рефлектограмме как низкоомное отражение, за которым идет высокоомное отражение, показывающее конец высокоомной отпайки (рефлек-

тограмма 16). Из-за протяженности участка анализ кабеля с множеством отпаек может вы-

звать затруднения.

Обнаружение неисправностей с использованием мостового метода

Метод мостового тестирования основан на использовании электротехнической схемы сбалансированного моста. Тестируемый кабель используется в качестве одного из плеч мос-

та, затем анализатор подбирает параметры других плеч и на основании этого делается вывод о параметрах составного кабеля, например, сопротивлении, емкости и т.д. На основании дан-

ных о распределенных параметрах (погонной емкости и сопротивлении) оценивается рас-

стояние до неоднородности и ее характер. При таком подходе сначала определяют характер предполагаемой неисправности. Выделяют два типа неисправностей, соответствующих двум типам кабелей: омические и емкостные. Если в результате неисправности между жилами появляется активное сопротивление, такую неисправность назовем омической; к ним относятся короткое замыкание, частичный пробой изоляции между жилами, замокание кабеля и т.д. Неисправности, в результате которых увеличивается емкость между несущими жилами, а также между несущими жилами и землей, назовем емкостными. К ним относятся различные типы обрывов жил. И в том, и в другом случае используется один и тот же алгоритм, с той только разницей, что в случае омической неисправности мостовая схема строится на основе анализа активного сопротивления, а в случае емкостной неисправности – реактивного.

После определения характера неисправности выбирается анализируемый параметр - со-

противление или емкость. По заданным распределенным параметрам можно сразу рассчитать предполагаемую длину кабеля. Если она не совпадает с заданной, это означает,

что имеет место та или иная неоднородность. Затем параметры заданной пары сравниваются с эталонной. Для этого образуют сбалансированный мост, одно плечо которого - тестируемая пара, другое - эталонная, третий компонент моста - омическая или емкостная неисправность,

четвертый - прибор. Прибор обеспечивает баланс моста. В результате измеряют распределенное сопротивление (емкость) до неоднородности и собственное сопротивление

119

(емкость) неоднородности. Зная распределенные параметры кабеля, можно вычислить расстояние до неоднородности.

Мостовой метод дает большую неопределенность в трактовках полученных результатов,

чем рефлектометрический. Поэтому для конкретизации были разработаны несколько типо-

вых схем включения, представленные на рис. 3.7. Наибольшее распространение получили двухжильная и трехжильная схемы в зависимости от того, сколько металлических жил ис-

пользуется в измерении. Дело в том, что для создания мостовой схемы на удаленном конце необходимо составить шлейф, т.е. установить перемычки между соответствующими жилами.

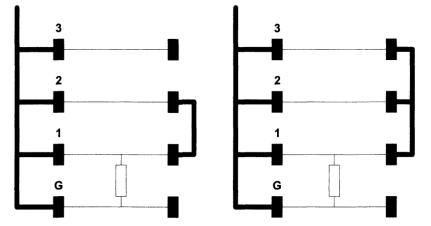

Сделать это можно двумя способами. На рис. 3.7. слева представлен вариант образования моста по жилам 1-2-С (О-жила заземления). Справа представлен вариант образования шлейфа по жилам 1-2-3-С.

Обе схемы имеют свои преимущества и недостатки и часто в реальных эксплуатацион-

ных условиях взаимно дополняют друг друга, повышая точность измерений.

В целом рефлектометрический метод более эффективен, поскольку не требует манипу-

ляций с кабелем на удаленном конце и сложных вычислений. В то же время существует ряд характерных неисправностей, в которых использование мостового метода дает лучшие ре-

зультаты. Поэтому в ряде случаев целесообразно применять оба метода.

Рис. 3.7. Типовые схемы включения анализатора для поиска неисправности мостовым методом

Измерения абонентских кабельных систем

В связи с широкомасштабным внедрением ВОЛС измерительная технология ориентиру-

ется в большей степени на измерения абонентских кабелей, поскольку на магистральной пер-

вичной сети в основном применяется оптический кабель. В последнее время возникла реаль-

ная необходимость создания универсальной абонентской кабельной сети, которую можно было бы эффективно использовать не только для передачи сигналов ТФ, но и для создания

120

локальных вычислительных сетей (LAN) высокой пропускной способности. В результате возникла концепция структурированных кабельных сетей (СКС). Эта концепция в настоящее время доминирует при развертывании новых абонентских кабельных систем или при капи-

тальной реконструкции абонентского кабельного хозяйства.

Реальная необходимость создания высокоскоростных каналов передачи данных без за-

мены существующего абонентского кабельного хозяйства потребовала пересмотра парамет-

ров имеющегося абонентского кабеля и фактически породила новую измерительную техно-

логию со своими отдельными подходами, решениями, измерительными средствами и мето-

дами интерпретации результатов.

Технология измерений существующего абонентского кабеля разделяется на три незави-

симых измерительных технологии:

измерения существующего абонентского кабеля, используемого в телефонных приложениях (POTS);

измерения абонентского кабеля нового поколения - структурированных кабельных систем на основе витой пары категорий 3, 5, 6;

измерения существующего абонентского кабеля в соответствии с новыми требованиями, предъявляемыми аппаратурой xDSL.

Технологии измерений абонентских кабельных сетей с одной стороны очень распро-

странены, с другой стороны в мировой практике фактически неструктурированны, т.е. нет универсальных рекомендаций по организации измерений. Несмотря на то, что набор пара-

метров абонентских кабелей известен, существует несколько совершенно разных методов их измерения и для проведения этих измерений используется различное оборудование. Общая классификация технологий измерений на абонентских кабелях обычно не рассматривается, а

сами технологии представлены в виде типовых задач и путей их решения.

В настоящей главе рассмотрим технологию эксплуатационных измерений обычного абонентского кабеля общего применения (POTS). Несмотря на классическую постановку за-

дачи, технология измерений кабеля POTS в последнее время значительно усовершенствова-

лась и частично используется при эксплуатационных измерениях xDSL и LAN.

Прежде чем перейти к описанию измерений, рассмотрим устройство абонентской пары.

В отечественной практике абонентское кабельное хозяйство строится на основе отече-

ственных и импортных кабелей. Структура таких кабелей отличается по количеству пар,

наличию металлической арматуры и экранов, использованию различных материалов. Для каждого кабеля можно найти информацию в специальной литературе, в первую очередь, в

справочниках по кабелям связи. Для нас важно, что абонентское кабельное хозяйство стро-