- •Введение

- •Первичные сети связи

- •4.2.1. Структура системы межузловой синхронизации

- •4.2.2. Структура системы внутриузловой синхронизации СВС

- •4.2.3. Подсистемы QoS и TMN

- •5.1.1. Первая группа (непрерывные коды)

- •6.7.2. Измерения без выключения связи на 2 Мбит/с

- •6.7.3. Измерения в сквозном режиме на 2 Мбит/с

- •Литература

118

на основе SDH, как правило, строится на основе кольцевой топологии, недопустимой в СС.

В качестве концептуальной впостроении ССбыла принятарадиально-узловаямодель.

Процесс развертывания СС итерационный:

1) создаетсяСС как наложенная насуществующую сеть система, топологиятакой систе-

мы делаетсяиз общихсоображений, параметрысинхросигналов рассчитываются оценочно;

2)производятся измерения параметров синхросигналов в наиболее ключевых точках;

3)на основании данных о параметрах синхросигналов принимается решение о модер-

низации определенного участка СС; 4) выполняется модернизация, ее эффективность проверяется на основании измерений

параметров синхросигналов в новой системе и т.д.

В результате измерительный компонент становится очень важным компонентом дина-

мически развиваемой СС. Обычно измерения проводятся либо отдельными измерительны-

ми приборами, либо территориально-распределенными измерительными комплексами

(ИКС). В последнем случае измерительная подсистема и подсистема управления объединя-

ются в рамках единого программного обеспечения на основе TMN.

Современные стандарты различают две иерархии генераторов СС: американскуюANSI

и общеевропейскую, основанную на стандартах ITU-T/ETSI. Отечественные стандарты ос-

нованы наевропейской иерархии. Европейскаяиерархиявключает в себя 4уровня генерато-

ров синхронизации: первичный источник — PRS;источникмагистральной сети —Transit Node; источник местной сети — Local Node; терминальное (оконечное) оборудование — СРЕ(CustomerPromiseEquipment).

Американская иерархия первоначально включала в состав 4 уровня Stratum, соответ-

ствующиеобщеевропейской иерархии,однако параметрыреальныхсетейиразвитие генера-

торов синхронизации привели к необходимости описать в стандартах дополнительные

3 уровня, которые получили обозначение с префиксомЕ (от Enhanced — усовершенствован-

ный). Таким образом, в настоящее время иерархия ANSI включает всего 7 уровней: Stratum 1 — первичный эталонный генератор PRS; Stratum 2E; Stratum 2 — источник магист-

ральнойсети;StratumЗЕ;Stratum3—источник местнойсети;Stratum4E;Stratum4— терми-

нальное(оконечное) оборудование.

4.2.2. Структура системы внутриузловой синхронизации СВС

Система СВС имеет локальное значение всистеме связи. Целью СВС является достиже-

ние синхронной работы цифровых устройств в составе узла сети.

На этапе,когда количество цифровыхустройств,входящихв состав узла,невелико, при-

менима концепция СВС «по цепи». Синхросигнал от CMC приходит на оборудование сис-

темы, принимается аппаратурой передачи, и затем от него по цепи синхронизируется все остальное оборудование узла. Для повышения стабильности синхросигналов и увеличения надежности СВС предусматриваются какпрямые, так и резервныеканалы передачи синхро-

сигналов «по цепи». Такая концепция оказывается эффективной, когда на узле размещается

119

небольшое количество цифровых устройств. В случае увеличения количества последних удлиняются соответственно цепочки распределения синхрочастот, в результате оконечное устройство в цепочке получает синхросигнал низкого качества.

Усиление требований к параметрам синхронизации (и, в первую очередь, к частоте про-

скальзываний) во вторичныхсетяхпривело ктому, что концепция синхронизации«по цепи» оказалась неприменимой для современных систем связи. Ей на смену пришла концепция

BITS в СВС: изменение топологии от синхронизации «по цепи» к синхронизации радиаль-

ной топологии.

Вэтомслучаев составеузларазмещается специализированныйИС—источникBITS,от которого синхронизируется все остальное оборудование узла прямыми каналами передачи синхросигналов. В качестве источника BITS может использоваться как специализирован-

ныйгенератор(TSG—TimingSignalGenerator),такивстроенныйгенератородного изцифро-

вых устройств. В последнем случае рекомендовано выбирать в качестве генератора BITS

наилучший по параметрам генератор, входящий в состав узла. Однако такое внедрение тре-

бует изменения топологии СВС. Некоторые устаревшие модели оборудования передачи и коммутации не были подготовлены к внедрению такой концепции, посколькуих оборудова-

ние работаетв режиме синхронизации отвходящего цифрового потока. Вслучае концепции

BITS принцип работыоборудования меняется: оно должно работатьв режиме принудитель-

нойсинхронизацииотвнешнего источника.В результатенашлиприменение различные ком-

бинированные схемы СВС, когда часть оборудования синхронизируется старым методом по цепи, а часть—новым, через TSG. ВэтомслучаеTSG становится однимиз элементов цепи.

4.2.3. Подсистемы QoS и TMN

Третьей составной частью современной интегрированной СС является подсистема контроля и анализа качества QoS. Эта подсистема включает в себя две основные части:

систему управления СС и систему измерений параметров СС. Разветвленная топология со-

временных СС не позволяет полностью прогнозировать ихповедение в случае возникнове-

ния одного или нескольких сбоев. При реконфигурации СС могут образовываться «петли» в СС, в результате чего СС может деградировать на каком-либо участке или полностью.

Для борьбы с такими нежелательными последствиями используется мониторинг парамет-

ров синхронизации в режиме реального времени, в результате чего подсистема контроля качества (QoS) входит как неотъемлемая часть в концепцию современных интегрирован-

ных СС.

Измерения параметров СС включают в себя две группы измерений: анализ параметров частоты передачи/приема на всех участках сети, а также ее девиации, в первую очередь ван-

дера, и стрессовое тестирование узлов СС.

Первая группа измерений производится обычно параллельно с проведением монито-

ринга по параметрам ошибки. Цель организации измерений — обнаружение некорректно-

стей в работе узлов СС, наличия «петель» в ней, а также поиск точек деградации качества.

120

Стрессовое тестирование СС выполняется с целью оценки устойчивости ее рабо-

ты в случае отказа или нарушения параметров работы того или иного узла. В практике эксплуатации стрессовое тестирование делается крайне редко.

Мониторинговые измерения параметров СС могут проводиться на всех ее участках (на выходе генераторовразличныхуровней,в каналахсистемы распределения синхросигналов).

По сути своей измерения представляют собой частотные измерения. Выделяются два ос-

новных метода измерений: прямые методы и методы с использованием анализаторов сис-

тем передачи. Кроме того, существуют косвенные методы, позволяющие выявить точки на-

рушений в СС и оценить ее общее качество (например, анализ количества проскальзываний в системах PDH или анализ активности указателей в системах SDH), но не обеспечивают измерения ее параметров.

Последней подсистемой, входящей в состав современных СС, является подсистема управления, которая включает в себя контроль состояния элементов СС и управление пара-

метрами СС в режиме реального времени. Наиболее полно эти функции получили развитие с внедрением технологииSDH, посколькуSDH обеспечиваетпередачуспециальныхслужеб-

ных сигналов о параметрах синхронизации линейного тракта. В составе байта S1 секцион-

ного заголовка SOH систем SDH передается информация о параметрах СС, получившая на-

звание сигналов SSM (System Synchronization Message). Современные системы управления позволяют контролировать параметры сигналов в режиме реального времени и устанавли-

вать те или иные параметры SSM для каждого тракта. В результате система синхронизации

SDH оказывается контролируемой в полной мере.

121

5.ЛИНЕЙНЫЕКОДЫВЦСП

5.1.Частотно-компактныекодывосновнойполосечастот

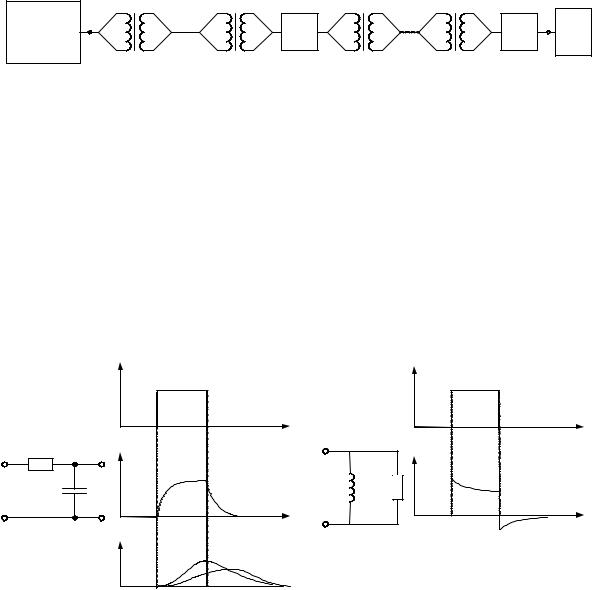

В ряду мер по обеспечению качественной неискажённой передачи сигнала существен-

ное место занимает необходимость согласования параметров сигнала со свойствами линий передачи. Проводные линии связи обладают нелинейной зависимостью затухания от часто-

ты, особо заметной в области низких частот. Цепи, симметричные относительно потенциа-

ла земли, согласуют с несимметричными источником информации и регенераторами циф-

ровыхлиний связи через симметрирующие трансформаторы (рис. 5.1) [4, с.130], не пропус-

кающие постоянную составляющую. Тактовую синхронизирующую частоту на приемной стороне и в регенераторах выделяют обычно из передаваемой последовательности импуль-

сов.

ПК пер. |

|

|

|

|

(преобразо- |

Рег. |

Рег. |

ПК |

|

ватель кода |

пр. |

|||

Линия |

Линия |

|||

передачи) |

|

|||

|

|

|

Рис. 5.1. Структурная схема линейного тракта ЦСП

Искажения импульсных сигналов [4], возникающие в линии связи, подразделяют на высокочастотные (рис. 5.2, а), вызванные погонными распределёнными параметрами ли-

нии, и низкочастотные, вызванные в основном наличием в тракте прохождения сигналов трансформаторов (рис.5.2, б).

На рис. 5.2 приняты обозначения:

Rлин = R0·l, где R0 — погонное (километрическое) сопротивление линии; Cлин = C0·l, где C0 — погонная ёмкость линии;

Lтр — индуктивность первичной обмотки трансформатора;

Zc — характеристическое сопротивление линии, приведённое к первичной обмотке трансформатора.

|

Uвх |

|

Uвх |

|

t |

|

t |

Rлин |

|

|

|

|

Uвых |

|

Uвых |

|

Слин |

Lтр |

Zc |

|

t |

|

t |

а |

Uвых |

|

б |

|

|

|

|

|

l1 |

|

|

|

l2 |

|

|

t

t

Рис. 5.2. Искажениясигналов в линии связи:

а — линейныеискажения 1-го рода; б — линейные искажения 2-го рода

122

Суммируя перечисленные выше замечания, сформулируем требования, предъявляемые

ккоду в линии передачи [3]:

1)спектр линейного сигнала не должен содержать постоянной составляющей (это даёт возможность использовать трансформаторы и позволяет обеспечивать дистанционное питание регенераторов);

2)спектр линейного сигнала должен быть достаточноузкополосным и низкочастотным для уменьшения степени его затухания в кабеле;

3)должна обеспечиваться возможность выделения сигнала тактовой частоты для нор-

мальной работы регенератора, или приёмника; 4) для уменьшенияфазового дрожаниявыделенныхсинхронизирующихсигналовжела-

тельно, чтобы спектр передаваемой последовательности не содержал непрерывных состав-

ляющих в окрестностях тактовой частоты и вместе с тем содержал дискретную составляю-

щую этойчастоты; 5) структура кода должна быть такой, чтобы ошибки в процессе регенерации были об-

наружены; 6) линейный код должен иметь простую техническую реализацию.

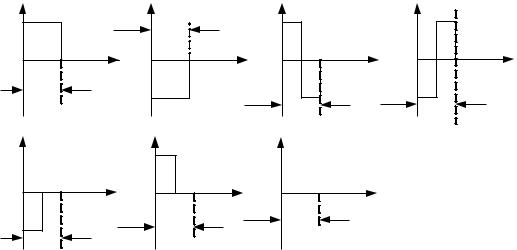

Кодовые посылки формируются,как правило, из рядаэлементарныхимпульсныхсигна-

лов (рис. 5.3) [4, с. 134].

S1 (t) |

S2 (t) |

S3 (t) |

||

|

Т |

|

|

|

t |

|

t |

t |

|

Т |

|

|

|

|

|

S6 (t) |

Т |

||

S5 (t) |

S7 |

(t) |

||

|

||||

t |

|

t |

t |

|

Т |

Т |

Т |

||

|

|

|||

|

|

|

||

S4 (t) |

t |

Т |

Рис. 5.3. Импульсные сигналы-компоненты кодовых посылок

По цифровым проводным линиям связи видеосигналы передаются немодулированны-

ми, т.е. в основной полосе частот. Соответственно этомуприменяемые коды носят название частотно-компактных[23].

Различают:

рекуррентные коды с непрерывным ограничением числа нулей (непрерывные коды);

алфавитные и блочные коды.

Известны такжеметоды преобразования сигналов, обужающиеспектр(например,метод

дуобинарного кодирования, почти вдвое обужающий спектр).